Jamais l’humanité n’a connu, au cours d’un seul siècle, une telle intensité de conflits, où la guerre s’est transformée en un phénomène global, industriel et idéologique. Le XXᵉ siècle, marqué par deux guerres mondiales dévastatrices, de multiples conflits coloniaux et une course aux armements, semble à première vue voué à la violence. Pourtant, au cours de cette même période s’est affirmée une mobilisation pacifiste sans précédent, qui a tenté d’inventer des formes nouvelles d’engagement contre la guerre.

Cette tension profonde entre une guerre de masse et une pacifisme ascendant invite à s’interroger. Comment des mouvements, parfois marginaux ou dissidents, ont-ils réussi à cristalliser une utopie de paix face à la brutalité des conflits modernes ? Dans quelle mesure ces mobilisations ont-elles influencé les sociétés et les politiques du XXᵉ siècle ?

Généalogie du pacifisme : racines, courants et échecs fondateurs

Le pacifisme voit le jour au XIXe siècle, fondé sur des valeurs morales (chrétiennes, humanistes), des réflexions juridiques (arbitrage, droit international) et des soulèvements sociaux (socialisme, anarchisme). L’idée de paix universelle se forge lors de congrès internationaux (Paris 1889) et s’exprime à travers la création d’organisations transnationales : Union internationale des femmes pour la paix, sociétés d’arbitrage, Universal Peace Union.

La Première Guerre mondiale constitue la première fracture : les mobilisations contre l’entrée en guerre peinent à enrayer l’engrenage nationaliste. Malgré les appels de Jean Jaurès, assassiné en 1914, et la conférence de Zimmerwald (1915), la majorité des partis ouvriers, socialistes et syndicaux se rallie à l’union sacrée. Le pacifisme sort bouleversé de la « catastrophe » que fut la Première Guerre mondiale.

Entre-deux-guerres : apogée et ambiguïté du pacifisme de masse

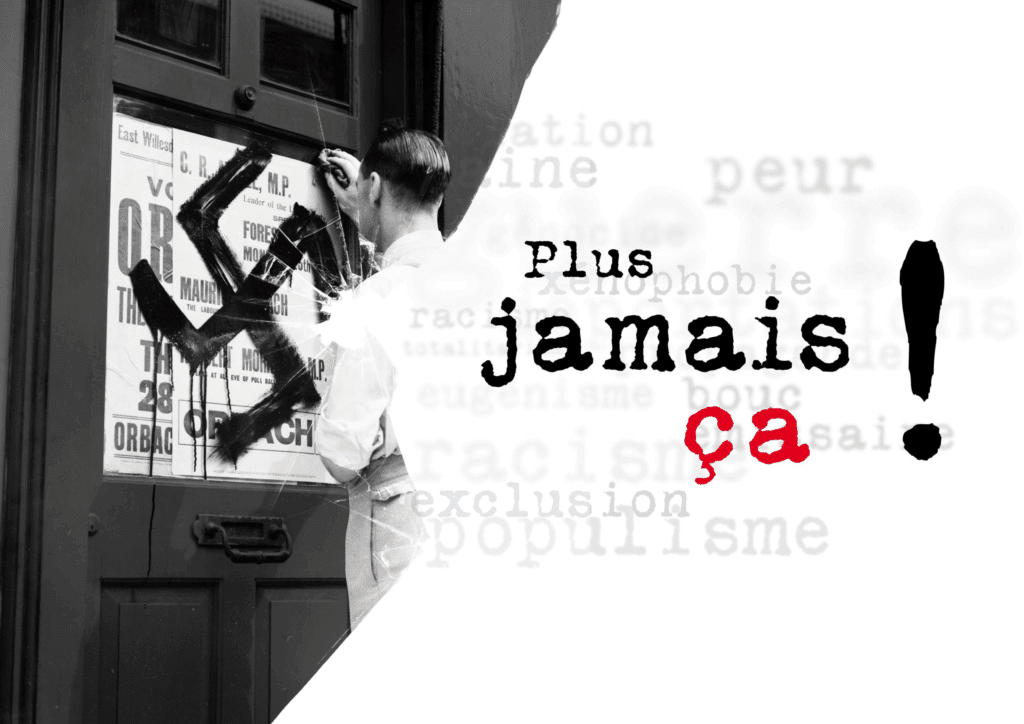

Choc de la Grande Guerre oblige, les années 1920-1930 voient la montée en puissance inédite du pacifisme. Littérature, cinéma et arts célèbrent la paix : citons Romain Rolland, Alain, Jean Giono, et la popularité du « Plus jamais ça ». Au plan international, la SDN, le pacte Briand-Kellogg (1928) qui « met hors la loi la guerre », la multiplication des ligues de la paix témoignent d’un espoir mondial.

Le pacifisme se décline alors selon plusieurs variantes :

- Le pacifisme moral et religieux (quakers, protestants, catholiques progressistes)

- Le pacifisme socialiste et syndicaliste (dénonciation du militarisme, guerre vue comme fille du capitalisme)

- Le pacifisme féministe (Jane Addams et la WILPF, les mobilisations contre l’armement)

Mais l’entre-deux-guerres trahit aussi les contradictions d’un pacifisme « absolu » : la montée du fascisme, de l’antisémitisme, des dictatures mettent à l’épreuve l’efficacité de la non-violence. Les Accords de Munich (1938), la phrase “plutôt Hitler que la guerre”, les débats sur la résistance à l’agression révèlent une crise existentielle. Au total, le pacifisme ne parvient pas à entraver la marche à la guerre.

Guerres mondiales et résistances : le pacifisme réinventé

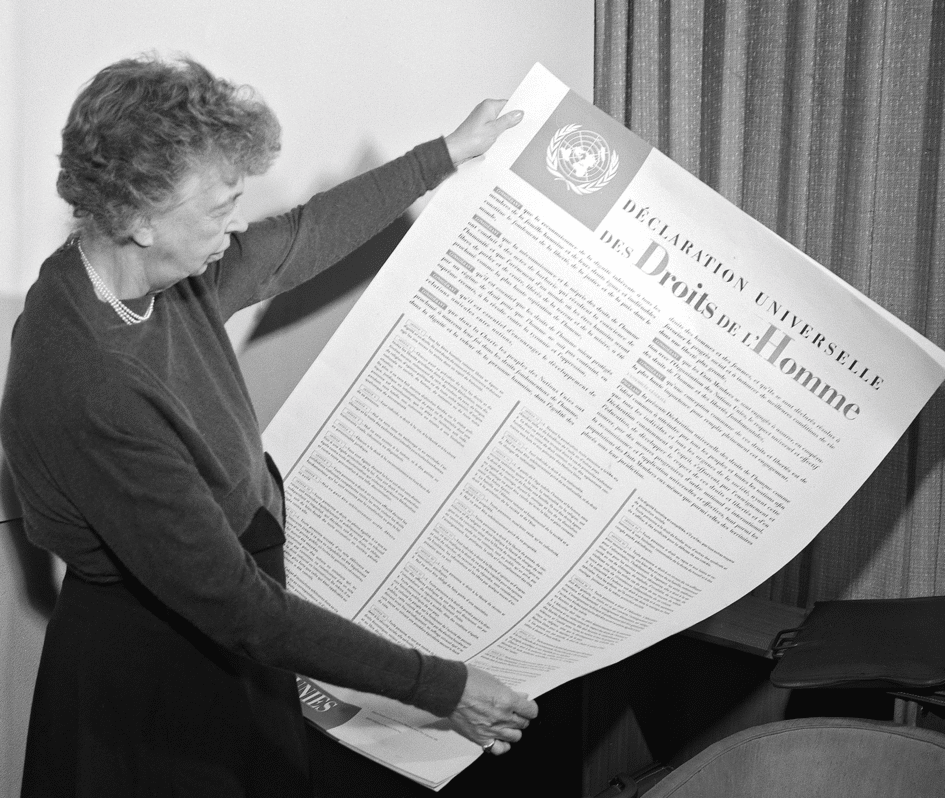

La Seconde Guerre mondiale balaye une nouvelle fois la plupart des illusions. Les pacifistes, questionnés sur la barbarie (Shoah, occupation, répression), doivent s’adapter : certains résistent par la non-violence ou la désobéissance civile, d’autres rejoignent la Résistance armée. On assiste à une recomposition profonde. Après 1945, la création de l’ONU et l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme redonnent vigueur à l’idéal pacifiste, mais dans un contexte de Guerre froide et de menaces nucléaires inouïes.

L’âge d’or des mobilisations globales (1950-1980) : du désarmement à la non-violence

L’opposition aux armes nucléaires structure toute l’histoire des mouvements pacifistes à partir des années 1950 : “Campagne pour le désarmement nucléaire” en Angleterre (1957), marches pour la paix, Manifeste Russell-Einstein (1955), mobilisation contre les essais nucléaires. Les offices religieux prennent part, tout comme féministes (Women for Life on Earth à Greenham Common) et étudiants.

De même, la guerre du Viêtnam catalyse la jeunesse occidentale : la contestation du service militaire obligatoire et les mouvements de désobéissance civile se multiplient. Musique, art et contre-cultures passent au service du pacifisme (« flower power », Joan Baez, John Lennon).

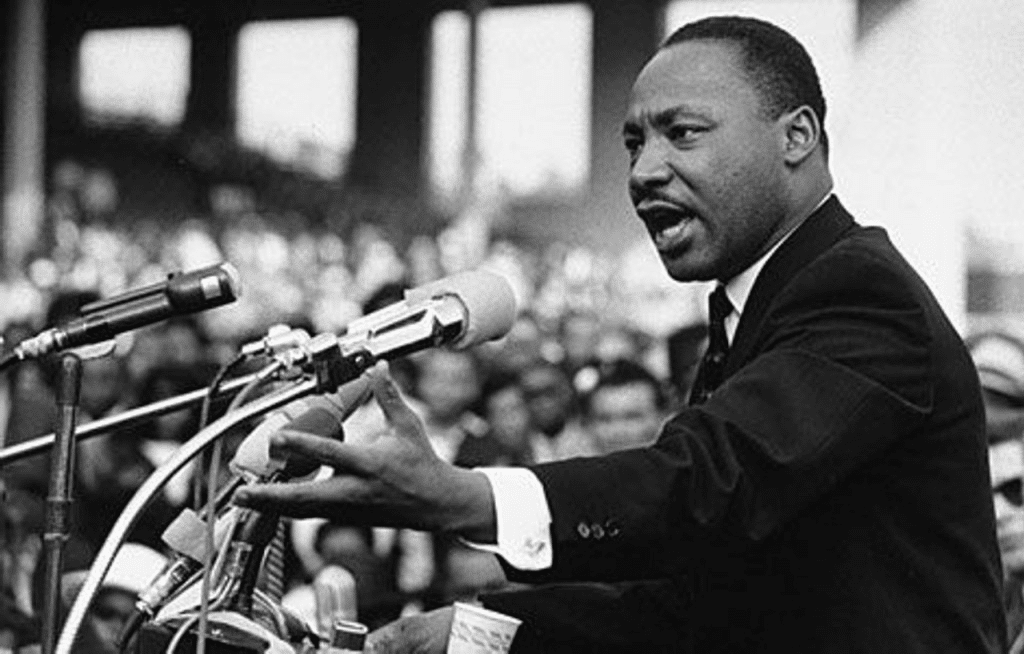

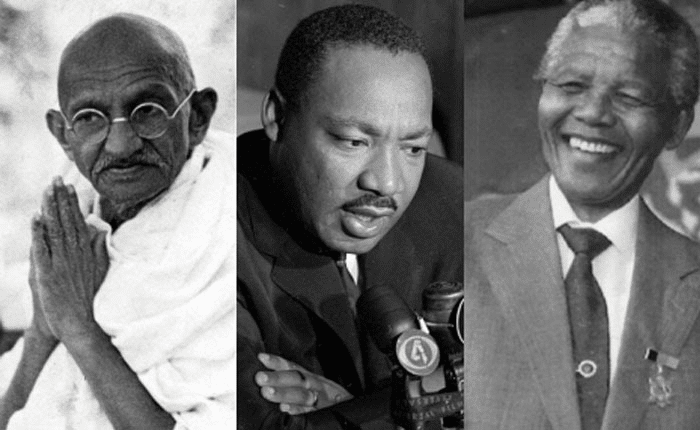

Paradoxalement, la non-violence s’affirme comme méthode d’action politique universelle. Gandhi incarne la résistance par la paix, et inspire Martin Luther King et le mouvement des droits civiques américains. L’Afrique du Sud, avec Nelson Mandela, offre une déclinaison – combinant résistance active et voisinage du compromis politique.

Tensions, critiques et reconfigurations du pacifisme contemporain (1980-2000)

Les années 1980 voient la ré-émergence d’un pacifisme de masse durant la “seconde guerre froide” : opposition très massive à l’installation des euromissiles américains et soviétiques, occupations de bases, actes de désobéissance et grands rassemblements (plus de 300 000 manifestants à Bonn en 1981). L’opposition française à la force de frappe, ou allemande au réarmement, structure une partie du champ politique.

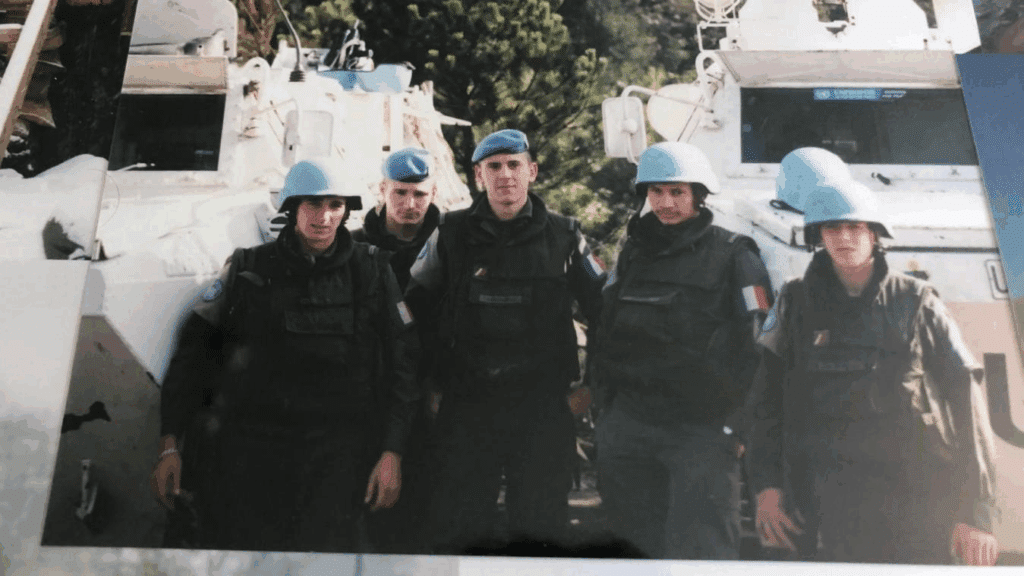

Or, avec la fin de la Guerre froide, la vague pacifiste reflue : l’éclatement de la Yougoslavie, les interventions en Irak relancent la question de la légitimité de l’intervention « pour la paix » (casques bleus), du droit d’ingérence ou de la violence contre le terrorisme. Certains dénoncent le pacifisme « intégral » et pointent l’ambivalence face aux dictatures ou aux génocides (« ni agresseur ni agressé »).

Mouvements, acteurs et figures du pacifisme au XXe siècle

De Gandhi à Martin Luther King, en passant par Jean Jaurès, Romain Rolland, Louis Lecoin ou Simone Weil, la galaxie pacifiste s’incarne dans une pluralité de figures et d’organisations : Union pacifiste de France, Service civil international, Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (WILPF), Conseil mondial de la paix, Pax Christi, Amnesty International, puis Attac ou Greenpeace.

Prix Nobel de la paix, campagnes mondiales contre les mines antipersonnel (ICBL), mobilisations citoyennes contre le commerce des armes, les ONG internationales jouent un rôle croissant dans la défense d’une culture de paix. En France, la littérature occupe également une place de choix pour porter la voix du pacifisme et former une “culture de paix” partagée.

Bilan critique : héritages, limites et enjeux actuels

Le XXe siècle offre un bilan contrasté : si le pacifisme a contribué à retarder, à encadrer (ou à dénoncer) certains conflits, ses courants n’ont pu empêcher ni la répétition de guerres majeures, ni les formes nouvelles de violences collectives. Il est cependant le foyer d’innovations majeures : objection de conscience, désobéissance civile, contestation globale des logiques militaristes, relai féministe et écologiste, promotion de la diplomatie et du multilatéralisme.

Le grand débat demeure : jusqu’où la logique pacifiste est-elle tenable dans un monde d’asymétrie des pouvoirs, face à la résurgence des nationalismes ou des extrémismes ? À quoi servent les mobilisations citoyennes ? Pacifisme intégral ou pacifisme conditionnel ? Même après la guerre froide, les frontières du pacifisme sont redéfinies par les conflits du XXIe et la diplomatie du soft power, du droit humanitaire, des nouvelles luttes féministes ou écologiques.

Quiz : cultive ton esprit critique !

- Quelles courants de pensée structurent le pacifisme du XXe siècle ?

- Comment le pacifisme d’entre-deux-guerres explique-t-il son ambiguïté face aux dictatures montantes ?

- Citez deux figures ou mouvements majeurs du pacifisme contemporain.

- Quelles méthodes d’action innovantes ont été initiées par les mouvements pacifistes ?

- Le pacifisme a-t-il contribué à modifier la gestion des conflits internationaux aujourd’hui ? Argumentez.

Réponses

- Pacifisme moral/religieux, socialiste/syndicaliste, féministe, anarchiste, non-violence.

- Il oscille entre refus de la violence et incapacité à agir face à des régimes conquérants (Munich, 1938).

- Gandhi, Martin Luther King, Campaign for Nuclear Disarmament, Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté.

- Grève générale, objection de conscience, désobéissance civile, marches de masse, campagnes internationales.

- Oui, par la diffusion de la diplomatie, des droits humains, l’essor du droit international.

Conclusion : l’esprit pacifiste à l’épreuve de la modernité

Du congrès universel pour la paix avant 1914 jusqu’aux oppositions au nucléaire, de la dissidence non violente à la lutte féministe-antimilitariste, la galaxie pacifiste incarne à la fois une utopie émancipatrice et une réponse politique directe aux horreurs des conflits modernes.

Les mouvements pacifistes constituent un laboratoire inédit d’idées, de réseaux et d’actions, traversé de débats sur l’efficience, l’éthique et l’ambiguïté des moyens employés. Face à la brutalité des guerres modernes, le pacifisme a donné de nouvelles armes : la conscience morale, la résistance non-violente, la grève globale, la diplomatie populaire. À l’ère du désordre mondial, les leçons du XXe siècle n’ont jamais été aussi actuelles.