Alors que la ville moderne s’est historiquement définie comme un lieu de consommation et de dépendance aux flux extérieurs, peut-elle aujourd’hui devenir un espace de production nourricière ? Dans un contexte de vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement mondialisées et de montée des inégalités, l’idée d’une agriculture urbaine ressurgit avec force. Jardins partagés, fermes verticales, toitures végétalisées ou serres hydroponiques incarnent un imaginaire de résilience, de sobriété et de justice alimentaire, nourri par des initiatives locales et relayé par les politiques publiques. Mais cet engouement soulève autant de promesses que de tensions. À quelle échelle ces pratiques peuvent-elles réellement répondre aux défis alimentaires contemporains ? Ne risquent-elles pas de masquer des contradictions structurelles, voire de devenir des alibis verts pour des logiques d’urbanisme inégalitaire ?

Si l’agriculture urbaine séduit, c’est qu’elle condense en un même geste les espoirs d’un monde plus soutenable et les impasses d’un système agricole globalisé. Reste à savoir si elle incarne une transition réelle ou une utopie de façade.

Comprendre l’agriculture urbaine : définitions, formes et moteurs

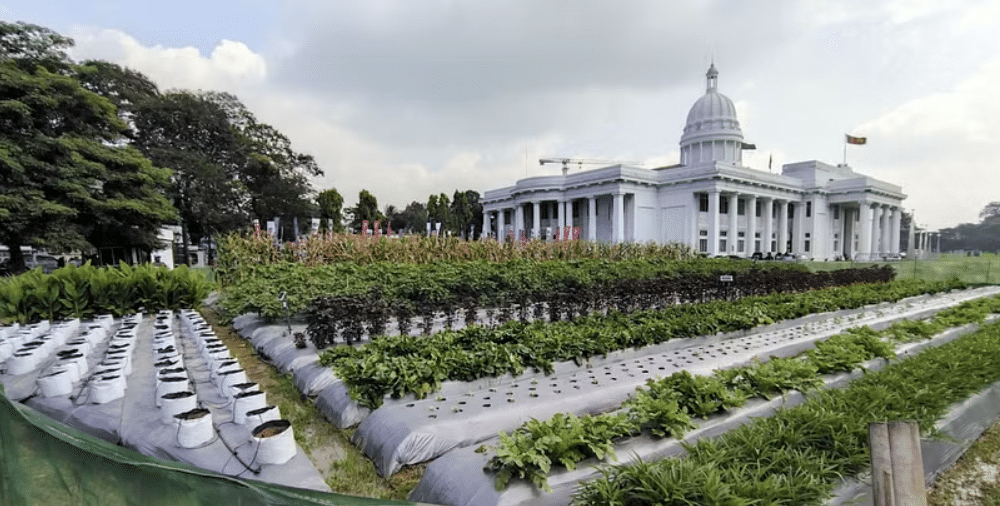

L’agriculture urbaine désigne la production alimentaire en milieu urbain ou périurbain immédiat. Elle peut prendre la forme de jardins partagés, de toits maraîchers, de serres verticales, de micro-fermes en friche, de ruchers, de poulaillers ou de cultures souterraines. Elle repose sur des acteurs variés : citoyens, collectivités, entreprises, start-ups, ONG.

Son essor est nourri par des facteurs convergents : urbanisation croissante (70 % de population citadine prévue en 2050), vulnérabilités alimentaires (ruptures de chaînes logistiques, crises énergétiques ou sanitaires), volontés de relocalisation des productions, mais aussi recherche de liens sociaux et de nouveaux modèles écologiques.

Exemples : les serres aquaponiques de la ferme Lufa à Montréal ; les toits agricoles de Nature Urbaine à Paris ; les friches revalorisées en potagers à Détroit.

Peut-elle nourrir la ville ? Portée réelle, limites structurelles

L’idée d’autosuffisance alimentaire urbaine relève du mythe : aujourd’hui, la contribution directe de l’agriculture urbaine reste marginale (souvent moins de 10 % des besoins d’une grande métropole, parfois jusqu’à 20-30 % en fruits, légumes ou herbes dans les meilleures situations). Mais cet « impact limité » ne doit pas masquer toute sa portée.

D’une part, elle offre une sécurité alimentaire accrue pour les groupes vulnérables : à Cuba, à Détroit ou dans de nombreuses mégapoles du Sud, les potagers urbains jouent un rôle tampon contre la précarité lorsque les chaînes d’approvisionnement mondiales sont perturbées, que ce soit lors de crises économiques ou de conflits.

D’autre part, l’agriculture urbaine agit comme élément de résilience : elle permet de diversifier l’offre alimentaire, de raccourcir les circuits, de diminuer la dépendance aux importations, de maîtriser la traçabilité… Ainsi, même si la ville ne sera jamais « nourricière » au sens strict, elle peut devenir pôle de stabilisation, de relocalisation partielle et de complémentarité.

Multifonctionnalité de l’agriculture urbaine : bien plus que produire pour manger

Portée souvent par l’innovation sociale autant que par la quête de rendement, l’agriculture urbaine est saluée pour sa multifonctionnalité.

Enjeux sociaux et éducatifs

Les jardins partagés, les fermes urbaines ou les projets associatifs allient insertion, animation des quartiers, formation aux métiers verts, sensibilisation alimentaire et citoyenneté. Ce sont des lieux « communs » où se retissent des liens dans la ville éclatée : cohésion locale, pédagogie, réappropriation de l’espace public, réduction des tensions socio-territoriales.

Services environnementaux

Des études soulignent que la végétalisation des espaces inoccupés contribue à améliorer la qualité de l’air, réguler le climat urbain (lutte contre les îlots de chaleur), accueillir la biodiversité, stocker du carbone, retenir une part de l’eau de pluie, recycler des déchets (compost, substrats récupérés).

Santé et qualité alimentaire

Les cultures alimentaires de proximité sensibilisent aux enjeux d’équilibre nutritionnel, facilitent l’accès à des fruits et légumes frais, parfois moins chers ou du moins plus accessibles pour des publics fragilisés.

Tirer parti des circuits courts dans la mutation alimentaire

L’agriculture urbaine s’inscrit dans la logique croissante des circuits courts : la diminution des intermédiaires, la promotion de la vente directe, l’émergence d’AMAP urbaines (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), la transformation de friches et de toits en “micro-fermes”. Elle complète ainsi, sans s’y substituer, la production périurbaine et rurale.

La logistique urbaine alimentaire s’en trouve cependant bousculée : stockage, transport, normes sanitaires et organisation des marchés exigent adaptation (frais logistiques, réglementation complexe, formation professionnelle encore insuffisante).

Impacts économiques de l’agriculture urbaine : création d’emplois, attractivité et solidarité

Sur le plan économique, l’agriculture urbaine génère des emplois locaux non délocalisables, encourage l’entrepreneuriat social, stimule l’innovation technique (hydroponie, aquaponie, capteurs connectés), et attire les investissements sur des secteurs stratégiques de la transition écologique. Les entreprises voient aussi un intérêt dans l’intégration de projets agricoles sur leur site : bien-être des salariés, « bonus RSE », nouvelle attractivité immobilière.

Des coopératives, start-ups ou réseaux associatifs créent des modèles hybrides, où production vivrière et services environnementaux s’articulent, notamment dans les quartiers prioritaires.

L’agriculture urbaine : acte de résilience et « re-territorialisation » face aux crises globales

À travers le prisme géopolitique, l’agriculture urbaine s’impose comme un levier de résilience territoriale : quand les réseaux mondiaux vacillent (guerres, catastrophes, pandémies), produire en ville ou à proximité devient un filet de secours alimentaire, énergétique, social et parfois même culturel.

Certaines villes, confrontées à la flambée des prix, à la rupture de la chaîne logistique, à la sécheresse rurale, font alors de l’agriculture urbaine une priorité en politique publique (exemples marquants : La Havane dans les années 1990, Shanghai dans les années 2000, Paris et Montréal dans les années 2020), la labellisant “enjeu stratégique” au sein de plans de transition.

Les limites, risques et controverses de la production urbaine

Toutefois, l’agriculture urbaine n’est pas une panacée. D’un point de vue écologique, de récentes études démontrent que certains modes de production urbaine, en particulier si les infrastructures sont mal pensées (serres gourmandes en énergie, substrats neufs non renouvelés, faible mutualisation des ressources), peuvent avoir une empreinte carbone supérieure à celle de l’agriculture conventionnelle pour certains types de production, surtout dans les premières années.

Les risques sanitaires (pollution des sols urbains, contamination des eaux, particules fines) exigent vigilance et contrôle, même si les retours d’expérience montrent que ces problèmes sont généralement maîtrisables, à condition de dispositifs rigoureux et d’une planification intelligente.

Enfin, des critiques mettent en garde contre un “greenwashing” urbain : certains projets servent plus d’outils de communication que de véritables réponses alimentaires, ou contribuent à la gentrification et à la hausse des prix du foncier.

Politiques publiques, gouvernance et modèles internationaux

La montée en puissance de l’agriculture urbaine s’accompagne en effet d’initiatives politiques à toutes les échelles : Pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine (plus de 200 villes signataires), initiative “1 000 villes vertes” de la FAO, plans “Quartiers Fertiles” et “Parisculteurs” en France, loi sur la préservation des friches nourricières à Montréal ou New York.

Mais le pilotage reste éclaté entre politiques alimentaires, urbanisme, environnement, foncier et innovation sociale, accentuant le besoin de coordination multi-acteurs (villes, régions, entreprises, associations, citoyens). Le succès repose alors sur la capacité à articuler ces enjeux !

Quiz interactif : testez votre compréhension !

- Pourquoi l’agriculture urbaine ne peut-elle, à ce jour, prétendre nourrir seule une ville entière ?

- Cite deux bénéfices sociaux ou environnementaux de l’agriculture urbaine.

- Donne un exemple de ville ou de pays ayant fait de l’agriculture urbaine une stratégie politique centrale.

- Quels risques sont associés à l’agriculture urbaine en termes d’environnement ou de santé publique ?

- L’agriculture urbaine est-elle un simple “outil de communication verte” ou un levier de transition ? Tu dois justifier.

Réponses :

- Limite des surfaces mobilisables, faible productivité comparée aux besoins d’une grande métropole, obstacles techniques et logistiques.

- Renforcement du lien social, lutte contre les îlots de chaleur, diversité alimentaire, création d’emplois locaux, recyclage des déchets organiques.

- La Havane (Cuba), Paris (“Parisculteurs”), Montréal, Détroit, Shanghai.

- Pollution des sols, gestion insuffisante des substrats, empreinte carbone potentiellement élevée si mal conçue.

- Débat ouvert : tout dépend des modèles ; les retombées concrètes varient selon les projets et leur pilotage politique.

Vers une souveraineté alimentaire polycentrique ?

L’agriculture urbaine, par sa capacité d’innovation et de résilience, s’impose comme un laboratoire vivant de la transition alimentaire, sociale et écologique. Si son apport direct à la souveraineté alimentaire reste partiel, elle agit comme un catalyseur et un révélateur des failles et potentialités de la cité du XXIe siècle. Savoir lire ses succès comme ses limites, c’est éclairer les ressorts de la résilience urbaine, ouvrir le débat sur la place de la nature, du commun et de la justice sociale dans la fabrique métropolitaine. Pour les lycéens d’aujourd’hui, comme pour les citoyens de demain, comprendre ces dynamiques, c’est penser la ville comme un acteur et non un simple cadre, dans la grande scène de la sécurité alimentaire mondiale.