À l’heure où la planète traverse une crise écologique sans précédent, repenser notre rapport à la nature devient une urgence philosophique autant qu’éthique. En effet, la destruction accélérée des écosystèmes, l’effondrement de la biodiversité et le changement climatique interpellent notre manière de penser le vivant et notre place au sein de celui-ci. La philosophie, longtemps héritière d’une vision anthropocentrée, doit-elle se renouveler pour intégrer ces défis écologiques majeurs ? Comment une éthique du vivant peut-elle renouveler nos valeurs, notre morale et notre politique face à ces crises ?

Les racines philosophiques du rapport à la nature

L’anthropocentrisme occidental : Descartes, Bacon, la domination de la nature

L’anthropocentrisme occidental, hérité de la pensée moderne, a profondément façonné notre rapport au vivant. René Descartes y tient une place centrale. Dans le « Discours de la méthode » (1637), il affirme : « Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » (VIe partie). Pour Descartes, seule la substance pensante (« res cogitans ») définit l’humain, tandis que le monde naturel se réduit à une matière (« res extensa ») inerte, manipulable et dénuée de finalité propre. Cette conception dualiste, qui sépare l’âme de la matière, légitime l’instrumentalisation de la nature. Ainsi, le vivant devient un objet d’expérimentation, et non plus un partenaire.

Francis Bacon, contemporain de Descartes, approfondit cette posture. Dans le « Novum Organum » (1620), il parle du « pouvoir et de l’empire sur la nature ». Pour Bacon, la nature s’apparente à une « femme à interroger » : il s’agit de « la contraindre, de la presser par le biais de l’expérimentation » afin de lui « arracher ses secrets ». La science expérimentale naissante vise alors à dominer, à « soumettre » la nature aux besoins de l’homme, rejoignant une vision chrétienne d’un humain investi d’une mission divine : « soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la » (Genèse, 1:28). Cette phrase biblique, souvent mobilisée dans la théologie occidentale, a sous-tendu une justification morale à la domination technique du monde.

Les premiers critiques : Rousseau, romantisme et critique de la technique

Les premiers critiques de l’anthropocentrisme et de la domination mécanique de la nature s’inscrivent tout d’abord dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Dans « La Nouvelle Héloïse » (1761), Rousseau redonne à la nature une place centrale, non plus comme simple objet à exploiter, mais comme un refuge moral et un modèle d’authenticité. Il oppose la pureté de la nature aux corruptions de la société humaine.

Cette critique trouve un nouvel élan avec le romantisme, mouvement culturel et philosophique du début du XIXe siècle, qui célèbre la nature comme entité vivante et sacrée. Henry David Thoreau, philosophe transcendentaliste américain, incarne ce tournant avec son œuvre phare « Walden ou la vie dans les bois » (1854). Par son expérience d’isolement volontaire, Thoreau expérimente et loue la simplicité volontaire au contact du vivant. Il affirme que la nature enseigne une sagesse inaccessible à la raison abstraite, valorisant la relation sensible et éthique avec l’environnement plutôt que sa domination technique. « Je suis venu dans les bois pour vivre délibérément », écrit-il, rappelant la nécessité d’une vie plus authentique et respectueuse de la nature. Ces écrits produisent un changement fondamental dans la pensée occidentale : la nature cesse d’être vue uniquement comme un objet soumis à la raison et à la maîtrise humaine. Elle devient un partenaire moral, une source de valeur intrinsèque.

L’éthique contemporaine du vivant : fondements et débats

L’écologie profonde (« deep ecology ») : Arne Naess et la valeur intrinsèque du vivant

L’écologie profonde, ou « deep ecology », constitue une rupture majeure dans la pensée écologique contemporaine. Introduite par le philosophe norvégien Arne Naess dans les années 1970, cette approche se distingue clairement de ce que Naess appelle « l’écologie superficielle ». Alors que cette dernière se concentre surtout sur la résolution des problèmes environnementaux pour préserver la qualité de vie humaine ou maintenir les ressources à des fins utilitaires, l’écologie profonde affirme que la nature possède une valeur intrinsèque, indépendante de toute utilité pour l’homme.

Naess développe ses thèses dans plusieurs textes, notamment « The Shallow and the Deep, Long‐Range Ecology Movement » (1973), où il introduit les notions clés d’égalité biotique, d’interdépendance et d’autopoïèse. Par « égalité biotique », il entend que toutes les formes de vie — humaines, animales, végétales — ont une égale valeur intrinsèque. Cette idée élargit considérablement le cercle traditionnel du moral à une dimension cosmologique : « l’homme n’est ni supérieur ni inférieur à la nature, mais constitue une partie égale du grand réseau du vivant ». Sur le plan pratique, l’écologie profonde se traduit par une opposition radicale à des pratiques humaines qui détruisent l’équilibre naturel. Par exemple, la déforestation massive ou le non-respect des terres ancestrales des peuples autochtones.

Hans Jonas et le « principe responsabilité »

Hans Jonas inaugure une réflexion inédite sur l’éthique à l’ère de la technique, synthétisée dans son ouvrage fondateur, « Le Principe responsabilité » (1979). Selon lui, le développement scientifique et technologique confère à l’humanité un pouvoir inédit et potentiellement destructeur sur le vivant et la biosphère. Jonas s’écarte de la tradition morale centrée sur la responsabilité envers nos contemporains pour poser un impératif : chaque action doit désormais être évaluée selon son impact sur la possibilité d’une vie authentiquement humaine pour les générations futures. Il reformule ainsi l’impératif catégorique de Kant : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur Terre ».

Le cœur de la pensée jonassienne réside dans l’anticipation – Jonas plaide pour une « heuristique de la peur », c’est-à-dire une vigilance éthique nourrie par la conscience des risques majeurs induits par les progrès techniques. Jonas introduit une éthique du futur : la responsabilité n’est plus tournée seulement vers le présent, mais aussi vers ceux qui ne sont pas encore nés. Chaque génération devient comptable de ses choix devant l’histoire, la nature et l’humanité à venir. « Puisque de toutes façons existeront des hommes à l’avenir, leur existence qu’ils n’ont pas demandée […] leur donne le droit de nous accuser, nous, leurs prédécesseurs, si par notre agir insouciant, nous leur avons détérioré le monde ». Jonas pose alors la nécessité d’une autolimitation volontaire – réduire la consommation ou renoncer à certains progrès pour préserver la biosphère et ses capacités de régénération.

Débats contemporains : éthique animale et extension des sujets moraux

Les débats contemporains sur l’éthique animale s’articulent autour de la question suivante : jusqu’où faut-il élargir le cercle des sujets moraux ? Peter Singer, avec son ouvrage majeur « Animal Liberation » (1975), a introduit le « principe d’égale considération des intérêts ». Selon Singer, la capacité à souffrir constitue le critère fondamental pour qu’un être soit inclus dans la sphère morale : « La capacité de souffrir, ou de jouir de la vie, est la condition nécessaire pour avoir des intérêts ». Pour lui, accorder une moindre considération aux animaux au seul motif qu’ils ne sont pas humains relève du « spécisme », équivalent moralement au racisme ou au sexisme. Ainsi, si un acte cause plus de souffrance à un animal que le bénéfice retiré par l’homme (par exemple, la simple satisfaction gustative de manger de la viande), il doit être moralement condamné. Singer ne prône pas nécessairement l’égalité des droits entre hommes et animaux — il n’est pas question de donner le droit de vote à une poule ! — mais l’égalité de traitement lorsqu’ils partagent un même intérêt, comme celui d’éviter la souffrance. Au total, l’éthique animale contemporaine engage une métamorphose profonde : les frontières traditionnelles de la moralité s’effacent au profit d’un souci nouveau pour la vulnérabilité et l’épanouissement de l’ensemble du vivant.

Philosophie, crise écologique et mutations de l’éthique

Vers une éthique de la vulnérabilité et de l’interdépendance

L’éthique de la vulnérabilité et de l’interdépendance propose une évolution profonde de notre rapport au vivant, en rupture avec la vision dualiste héritée de la tradition occidentale. Baptiste Morizot, philosophe et écologue, développe la notion d’« écosophie », qui intègre solidement la relation d’interdépendance entre tous les êtres. Dans ses ouvrages, notamment « Manifeste pour la vie » (2020), il propose d’adopter une écoute attentive des milieux naturels, inspirée des savoirs autochtones et des pratiques d’« attachement » à la terre. Morizot critique l’anthropocentrisme et appelle à une éthique qui prend en compte la co-dépendance des formes de vie. Pour lui, il s’agit d’adopter une posture modeste, celle d’un « compagnon » du vivant, conscient de sa fragilité et de ses limites. Il met en avant des pratiques qui reconnectent les humains aux cycles naturels, rompant avec le modèle technicien dominant.

Penser l’écospiritualité : la théologie face à l’écologie

Ce mouvement se manifeste particulièrement dans le monde chrétien avec l’encyclique « Laudato si’ » du pape François, qui pose les jalons d’une spiritualité écologique profondément intégrée à l’éthique chrétienne. La spiritualité écologique chrétienne trouve son origine biblique dans l’idée de l’homme collaborateur de Dieu pour préserver la création : « Dieu a choisi de nous demander de collaborer à son œuvre de création ». Laudato si’ propose une vision de l’écologie intégrale, où l’humain ne domine pas la nature, mais reconnaît son interdépendance avec elle et sa responsabilité envers les plus vulnérables, humains comme non humains. Cette conversion se traduit aussi par des gestes concrets : changement de modes de consommation, implication communautaire, défense de la « maison commune »

Ce qu’il faut retenir

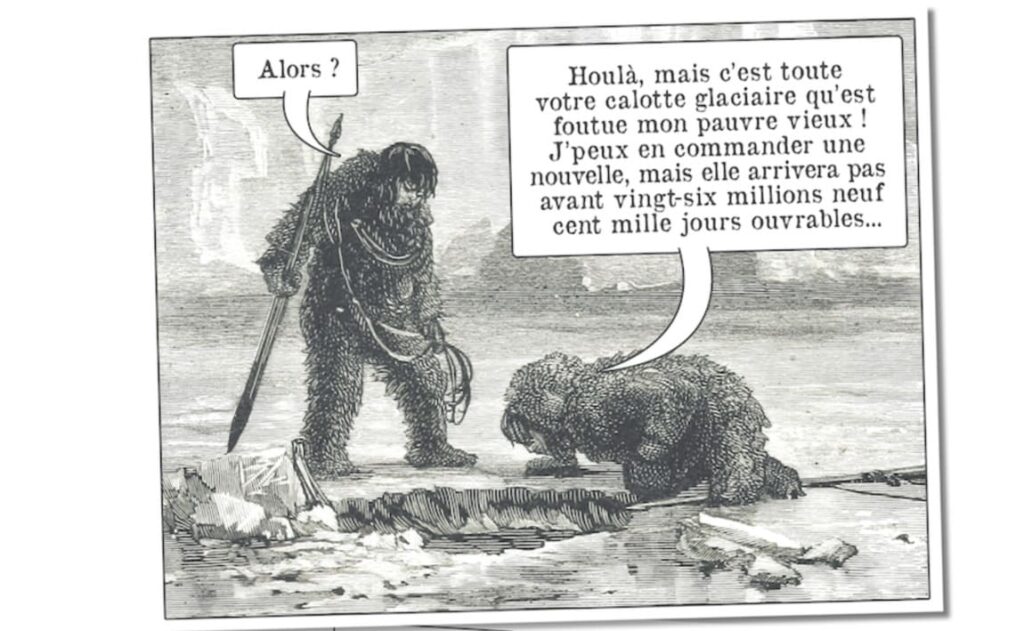

Face à la crise écologique, il est grand temps que notre philosophie dépoussière ses classiques et troque son costume d’homo economicus dominateur contre celui (bien plus inspirant) d’« écosophe » humble et attentif. Après tout, vouloir rester maître et possesseur de la nature aujourd’hui ressemble un peu à un enfant qui jouerait à cache-cache avec un éléphant : on risque fort de se faire écraser par la réalité. Plus sérieusement, l’enjeu est colossal : il ne s’agit pas seulement de sauver des espèces ou des paysages, mais de réinventer notre manière d’exister, de penser notre lien au vivant et à nos descendants. Alors, plutôt que de continuer à croire que la nature — comme dirait Descartes — n’est qu’une « machine inerte », adoptons une éthique où la vulnérabilité, l’interdépendance et la responsabilité ne sont pas des gros mots, mais les principes d’une cohabitation durable.