Et si un simple « like » sur Facebook pouvait influencer un vote présidentiel ? L’affaire Cambridge Analytica, révélée en 2018, a mis en lumière l’utilisation massive et opaque de données personnelles à des fins politiques. En exploitant les informations privées de millions d’utilisateurs à leur insu, cette entreprise britannique a contribué à des campagnes électorales majeures, notamment pour le Brexit et Donald Trump. Ce scandale pose une question fondamentale : nos démocraties sont-elles menacées par la captation de nos données ?

Une affaire révélatrice d’une ère numérique incontrôlée

Cambridge Analytica était une société de conseil politique spécialisée dans le « microtargeting » : elle promettait de personnaliser les messages de campagne pour influencer le comportement électoral de manière fine et ciblée.

Le cœur du scandale Cambridge Analytica

- En 2014, un chercheur développe une application Facebook qui récolte des données sur les utilisateurs… mais aussi sur leurs amis, sans leur consentement.

- Résultat : environ 87 millions de profils sont aspirés, puis analysés par Cambridge Analytica pour établir des profils psychologiques.

- Ces données sont utilisées pour créer des publicités politiques ultra-ciblées, jouant sur les émotions, les peurs, voire les colères de chaque utilisateur.

La découverte du scandale en 2018, grâce à des lanceurs d’alerte comme Christopher Wylie, provoque une onde de choc mondiale.

Des campagnes électorales manipulées ?

L’un des aspects les plus troublants de l’affaire est son impact sur les processus démocratiques.

👉🏻 Deux cas emblématiques :

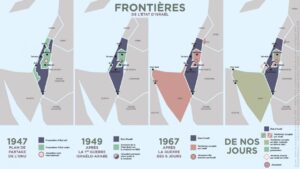

- Le Brexit (2016) : Cambridge Analytica aurait travaillé avec des groupes pro-Brexit, en diffusant des messages alarmistes sur l’immigration ou l’économie.

- L’élection de Donald Trump (2016) : la société aurait soutenu la campagne en identifiant les électeurs indécis et en leur envoyant des contenus émotionnellement manipulatoires.

Ces révélations soulèvent la question suivante : peut-on encore parler de vote libre et éclairé si les citoyens sont influencés par des messages construits à partir de leurs propres données psychologiques, parfois sans qu’ils en soient conscients ?

Facebook, complice ou victime ?

L’affaire a aussi ébranlé l’image de Facebook, dont la responsabilité est engagée dans la fuite de données.

- Le PDG Mark Zuckerberg est convoqué devant le Congrès américain et le Parlement européen.

- L’entreprise est accusée de négligence grave, pour avoir permis l’exploitation massive de ses utilisateurs sans transparence.

- Elle reçoit une amende record de 5 milliards de dollars par la Federal Trade Commission (FTC) en 2019.

L’affaire a provoqué un véritable tournant dans la perception des GAFAM, ces géants du numérique accusés de privilégier leurs intérêts économiques au détriment des droits des utilisateurs.

Des conséquences juridiques et politiques

Face au scandale, plusieurs mesures sont prises pour renforcer la protection des données personnelles :

- En Europe, le RGPD (Règlement général sur la protection des données) entre en vigueur en mai 2018, imposant plus de transparence et de contrôle aux entreprises.

- Le scandale relance les débats sur la régulation des plateformes numériques, leur rôle dans la démocratie, et leur responsabilité éditoriale.

- De nouveaux outils apparaissent pour permettre aux utilisateurs de contrôler leurs données, voire de les monétiser.

Mais malgré ces avancées, la question du ciblage politique algorithmique reste peu encadrée. Les réseaux sociaux sont toujours des espaces où se jouent des élections, souvent en dehors des lois traditionnelles.

Une crise de la confiance démocratique

Au-delà du numérique, l’affaire Cambridge Analytica symbolise une crise plus profonde : celle de la confiance dans les institutions, les médias, et le processus démocratique lui-même.

Les citoyens réalisent que leurs données :

- peuvent être vendues ou volées sans leur accord,

- peuvent servir à les manipuler à grande échelle,

- échappent souvent à toute régulation nationale, du fait de la nature transnationale des plateformes.

Cette prise de conscience alimente une défiance croissante et pose un dilemme : comment défendre la démocratie dans un monde où la persuasion est devenue algorithmique ?

💡 Pour aller plus loin : Netflix – « The Great Hack »

Une démocratie à réinventer à l’ère des données

L’affaire Cambridge Analytica montre que l’information n’est plus neutre, et que la technologie peut servir à désinformer ou à manipuler.

👉🏻 Pour protéger les démocraties, plusieurs pistes émergent :

- Renforcer l’éducation numérique, pour que chacun sache repérer les tentatives d’influence.

- Imposer plus de transparence aux algorithmes de ciblage publicitaire.

- Interdire le microtargeting politique, comme le propose l’Union européenne.

- Protéger les lanceurs d’alerte, qui jouent un rôle crucial dans la surveillance citoyenne.

L’enjeu est clair : adapter les règles du jeu démocratique à l’ère numérique, sans quoi les électeurs resteront des proies faciles pour les nouvelles formes de manipulation.

Conclusion : une leçon pour l’avenir

L’affaire Cambridge Analytica n’est pas seulement un scandale de données : c’est un signal d’alarme démocratique. Elle révèle combien nos sociétés sont vulnérables quand le pouvoir s’exerce dans l’opacité des plateformes, loin des principes de transparence et de responsabilité.

Repenser la démocratie numérique, c’est protéger la liberté de penser et de voter, à l’heure où les décisions politiques peuvent être influencées non pas par des idées… mais par des algorithmes.