L’organisme humain, tel un équilibriste, maintient en permanence sa température autour de 37°C. Cette performance, invisible mais cruciale, porte un nom : homéostasie thermique. Découvrez, à travers cet article vivant et rigoureux, comment notre corps s’adapte en toutes circonstances, du froid glacial à la canicule, grâce à une symphonie de mécanismes biologiques et de stratégies comportementales. Objectif : tout comprendre pour briller en SVT au bac, et mieux saisir les prouesses constantes du vivant.

Pourquoi réguler la température corporelle ?

- Le maintien d’une température stable est vital : les enzymes, « machines chimiques » du corps, ont une efficacité optimale autour de 37°C.

- Trop bas (hypothermie) : troubles cardiaques, dysfonctionnement cérébral voire mort.

- Trop haut (hyperthermie) : dénaturation des protéines, convulsions, coma.

L’organisme humain est dit homéotherme : il garde une température interne quasi constante, quel que soit l’environnement extérieur, à la différence des animaux « à sang froid » (poissons, reptiles, etc.).

Les principes de l’homéostasie thermique

Définition

L’homéostasie thermique désigne l’ensemble des processus qui permettent de maintenir la température interne constante, autour de 37°C, malgré des variations du milieu extérieur.

Un équilibre énergétique permanent

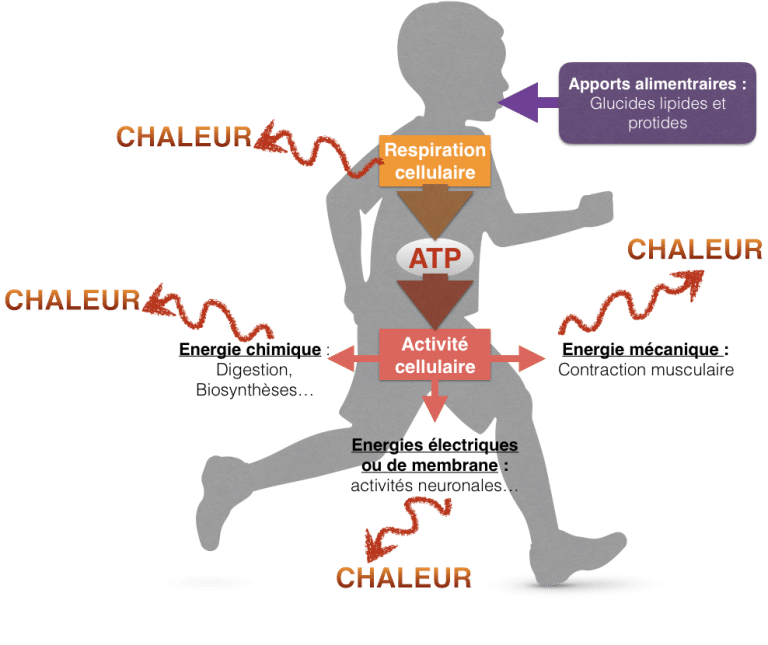

Le corps reçoit, produit et perd de la chaleur en permanence. Il ajuste :

- La thermogenèse : production de chaleur (activité musculaire, métabolisme de base…)

- La thermolyse : perte (dissipation) de chaleur (transpiration, rayonnement, convection, conduction).

But : Garder un bilan thermique nul : apports = pertes.

Les organes et centres de la thermorégulation

a) Le chef d’orchestre : l’hypothalamus

- Situé à la base du cerveau, l’hypothalamus est le « thermostat » du corps.

- Il reçoit les infos des thermorécepteurs cutanés et centraux (température de la peau, du sang et du cerveau) et pilote la réponse en ajustant la production ou la dissipation de chaleur.

b) Les effecteurs

- Muscles (frissons, activité musculaire volontaire)

- Glandes sudoripares (transpiration)

- Vaisseaux sanguins cutanés (vasoconstriction/vasodilatation)

- Foie, tissu adipeux brun (thermogenèse)

- Comportements volontaires (vêtements, recherche d’ombre/soleil…)

Comment le corps produit ou évacue de la chaleur ?

a) La thermogenèse (réchauffer l’organisme)

- Métabolisme basal : toute activité cellulaire libère de la chaleur lors de la production d’ATP.

- Activité musculaire : mouvement, exercice, mais aussi frissons (micro-contractions involontaires quand on a froid).

- Hormones thyroïdiennes, adrénaline et noradrénaline : stimulent le métabolisme.

- Tissu adipeux brun : chez le nourrisson surtout, produit de la chaleur (« graisse brune »).

b) La thermolyse (refroidir l’organisme)

- Transpiration : évaporation de la sueur à la surface de la peau, très efficace pour évacuer l’excès de chaleur.

- Vasodilatation : les vaisseaux sanguins de la peau s’élargissent, augmentant les échanges avec l’air ambiant.

- Comportements : se dévêtir, s’abriter, se ventiler, boire de l’eau fraîche…

- Rayonnement : perte de chaleur par émission infrarouge.

- Convection/conduction : contact avec l’air/eau frais.

Boucles de régulation : le rôle de la rétroaction négative

- Si la température monte >37°C, l’hypothalamus déclenche la transpiration et la vasodilatation.

- Si la température chute <37°C, il provoque des frissons, une vasoconstriction (le sang reste au centre), et stimule la sécrétion hormonale (adrénaline, thyroxine).

- Ce système fonctionne en « boucles de rétroaction négative » : toute dérive est corrigée par le mécanisme inverse.

Les principaux échanges thermiques avec l’extérieur

a) Par conduction : contact direct

La conduction est le transfert de chaleur entre deux objets (ou milieux) en contact direct, du plus chaud vers le plus froid, sans déplacement de matière.

Exemples du quotidien :

- Main sur une plaque froide : Quand vous touchez une barre métallique en hiver ou posez la main sur du carrelage glacé, la chaleur de votre peau est transférée vers l’objet. Résultat : sensation immédiate de froid.

- Bouillotte: La chaleur de la bouillotte se propage lentement à vos draps et à votre corps par conduction.

- S’asseoir sur un banc en pierre sous la pluie : transfert de chaleur de votre corps vers le banc, d’où la sensation désagréable de froid même si l’air ambiant n’est pas très frais.

- Se couvrir d’une couverture : La couverture limite les échanges par conduction avec l’air ou les surfaces froides, vous aidant à garder votre chaleur.

b) Par convection : mouvements d’un fluide

La convection correspond au transfert de chaleur lié au déplacement d’un fluide (gaz ou liquide) sur la surface du corps.

Exemples du quotidien :

- Courant d’air sur la peau : Même par une journée tiède, un vent frais vous fait avoir « froid » car l’air en mouvement enlève la fine couche d’air chaud proche de la peau (qu’on appelle « la couche limite »).

- Ventilateur en été ou en salle de sport : Il augmente les pertes de chaleur corporelle par convection, ce qui rafraîchit même en l’absence de transpiration.

- Plonger dans une piscine froide : L’eau circule le long de votre corps, emporte la chaleur. L’effet est plus important que dans l’air, car l’eau conduit la chaleur 25 fois mieux que l’air.

- Chaud dans une voiture à l’arrêt, puis sensation de fraîcheur fenêtre ouverte : Dès que la voiture roule ou qu’une fenêtre s’ouvre, l’air circule et le corps se refroidit par convection.

c) Par rayonnement : échanges infrarouges

C’est le transfert de chaleur sous forme d’ondes électromagnétiques (essentiellement infrarouges), sans contact direct, entre le corps et ce qui l’entoure.

Exemples du quotidien :

- Se sentir réchauffé par un feu de cheminée ou un radiateur : Même à distance, on perçoit la chaleur parce que les infra-rouges émis par la source chaude « rayonnent » jusqu’à notre peau.

- Se refroidir la nuit à la belle étoile: Sans couverture, votre corps « rayonne » sa chaleur vers le ciel (froid), expliquant pourquoi on attrape vite « froid » à la belle étoile, même si l’air n’est pas très frais.

- Murs froids en hiver : Vous ressentez un léger froid même sans courant d’air parce que votre corps rayonne vers la paroi froide qui ne vous en renvoie pas autant en retour.

- Porter des vêtements blancs en été : Les couleurs claires réfléchissent le rayonnement solaire, limitant l’absorption de chaleur, tandis que le noir absorbe et chauffe davantage par rayonnement.

d) Par évaporation : sudation (évaporation > refroidissement)

L’évaporation est le processus par lequel de l’eau (la sueur) passe de l’état liquide à l’état gazeux à la surface de la peau, en absorbant de la chaleur corporelle.

Exemples du quotidien :

- Transpiration lors d’un effort ou par forte chaleur : La sueur sécrétée par les glandes sudoripares s’évapore à la surface de la peau, retirant de la chaleur (environ 580 kcal/litre évaporé) et permettant de rafraîchir le corps.

- Sortir de la douche : sensation de froid car l’eau résiduelle s’évapore de votre peau, retirant de la chaleur et refroidissant localement votre surface corporelle.

- Mouiller son tee-shirt à la plage ou au sport : L’évaporation de l’eau accélère le rafraîchissement, d’autant plus importante s’il y a du vent (effet combiné convection + évaporation).

- Sèche-cheveux : en soufflant de l’air, il accélère l’évaporation de l’eau sur les cheveux, refroidissant temporairement le cuir chevelu (avant que la chaleur de l’air du sèche-cheveux réchauffe !)

Adaptation aux milieux extrêmes

- Hiver : frissonnement, vasoconstriction (vos extrémités deviennent froides), multiplication des gestes volontaires (sautiller, se frotter les mains).

- Canicule : sudation abondante (jusqu’à 10 L/jour chez un adulte actif !), vasodilatation, recherche d’ombre/rafraîchissement.

- Nourrissons & personnes âgées : régulation plus difficile, risques accrus d’hypo- ou d’hyperthermie.

- Altitude, désert, sports extrêmes : adaptation physiologique poussée, rôle de l’hydratation, « coup de chaleur » si la régulation est débordée.

Rôle du comportement et de la culture

L’humain tempère sa chaleur aussi par des choix comportementaux : vêtements, habitats, alimentation, rituels de sudation, adaptation progressive aux stress thermiques. La technique (chauffage, climatisation) prolonge la biologie, mais ne la remplace pas complètement.

Grandes pathologies de la régulation thermique

- Hypothermie : abaissement sous 35°C ; s’accompagne de malaise, troubles cardiaques, grand danger si prolongé.

- Hyperthermie, coup de chaleur : dépassement des capacités d’évacuation de la chaleur ; peut entraîner la mort cellulaire, convulsions, coma.

- Fièvre : réglage volontaire du « thermostat » par l’hypothalamus (médicaments pyrogènes), sert à lutter contre l’infection.

Quiz interactif

Testez vos connaissances :

- Quel organe du cerveau joue le rôle de « thermostat » ?

- Quelle hormone stimule la thermogenèse à long terme ?

- Citez deux mécanismes activés par le corps en cas de chaleur excessive.

- Comment le corps réagit-il au froid intense ?

- Pourquoi la transpiration fait-elle baisser la température ?

Réponses :

- L’hypothalamus.

- La thyroxine (hormone thyroïdienne).

- Vasodilatation cutanée et sudation (transpiration).

- Frissons musculaires, vasoconstriction, comportement de recherche de chaleur.

- L’évaporation de la sueur absorbe de la chaleur, ce qui refroidit la peau.

Conseils méthodologiques et erreurs à éviter : spécial bac !

- Toujours souligner le rôle de l’hypothalamus et la notion de boucle de rétroaction négative.

- Savoir distinguer réponse innée (biologique) et réponse comportementale (culturelle, technique).

- Ne pas confondre « thermogenèse » (production) et « thermolyse » (perte).

- Faire le lien avec d’autres régulations de l’homéostasie (glycémie, pH…) pour montrer la logique globale du maintien du milieu intérieur.

Conclusion : un chef-d’œuvre d’adaptation

L’homéostasie thermique est un chef-d’œuvre d’adaptation en temps réel à un environnement changeant. Grâce à un réseau de capteurs, à un centre nerveux intégré (l’hypothalamus) et à des effecteurs variés (muscles, glandes, peau…), nous maintenons l’équilibre indispensable à notre vie. Loin d’être acquise une fois pour toutes, cette performance se construit pas à pas, de la naissance au grand âge, et se trouve mise à rude épreuve à chaque canicule, vague de froid ou effort intense. La comprendre, c’est pouvoir agir : pour soi, pour les autres, et pour la société.