La glycémie, soit la concentration de glucose (sucre) dans le sang, est l’une des constantes vitales les mieux régulées par l’organisme. Cette régulation repose sur un savant équilibre hormonal, orchestré principalement par le pancréas, mais aussi par d’autres organes et tissus. Mieux comprendre ce système, c’est non seulement saisir un pilier de la physiologie humaine (indispensable pour éviter l’hypoglycémie ou l’hyperglycémie !), mais aussi ouvrir la porte aux enjeux majeurs du diabète, de la nutrition et des maladies métaboliques. Prêt·e pour une plongée pédagogique, ludique et interactive dans ce chef-d’œuvre du vivant ?

Pourquoi la glycémie doit-elle être régulée ?

- Le glucose est la principale source d’énergie des cellules, surtout du cerveau, dépendant exclusivement du sucre sanguin pour fonctionner.

- La glycémie « normale » chez l’humain tourne autour de 0,7 à 1,1 g/L à jeun.

- Des écarts extrêmes mettent en danger la santé :

- Hypoglycémie (glycémie trop basse) : malaise, troubles, coma.

- Hyperglycémie (glycémie trop haute) : dommages cellulaires chroniques, risques vasculaires, diabète.

Le maintien de la glycémie est donc un véritable « pilotage automatique » de l’organisme.

Les principaux organes et acteurs de la régulation

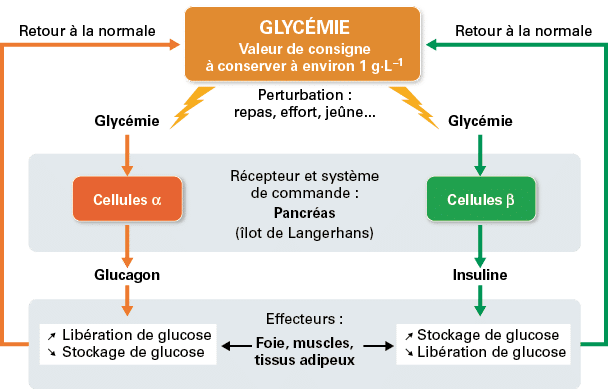

a) Le pancréas, chef d’orchestre

- Organe allongé situé derrière l’estomac, comportant à la fois une fonction digestive (sucs pancréatiques) et endocrine (hormones).

- Les îlots de Langerhans – petits amas cellulaires spécialisés :

- Cellules α (alpha) : produisent le glucagon.

- Cellules β (bêta) : sécrètent l’insuline.

b) Autres organes clés

- Foie : stocke le glucose sous forme de glycogène, le libère selon les besoins.

- Muscles et tissu adipeux : sites d’utilisation, de stockage ou de libération du glucose.

- Système nerveux central : surveille la glycémie, pilote indirectement la sécrétion des hormones.

Les grandes phases de la régulation glycémique

a) Après un repas (phase postprandiale)

L’apport de glucose alimentaire fait monter la glycémie :

- Détection par les cellules β du pancréas, qui sécrètent l’insuline.

- Insuline : hormone clé de l’« anabolisme énergétique ».

b) À jeun, lors d’un effort ou d’un stress

La baisse de la glycémie est détectée :

- Déclenchement de la sécrétion de glucagon (cellules α du pancréas).

- Stress ou effort : libération d’adrénaline, cortisol (hormones « d’urgence »).

Les hormones de la régulation glycémique

a) L’insuline (après le repas)

- Nature : hormone protéique sécrétée par les cellules β (bêta) des îlots de Langerhans.

- Actions :

- Stimule l’absorption du glucose par les cellules (muscles, foie, tissu adipeux).

- Favorise la transformation du glucose en glycogène (glycogenèse) dans le foie et les muscles.

- Stimule la synthèse de lipides à partir du glucose (lipogenèse).

- Inhibe la production hépatique de glucose (néoglucogenèse).

- But : faire baisser la glycémie après un repas.

- Conséquence d’un déficit en insuline : Diabète de type 1 (hyperglycémie chronique).

b) Le glucagon (à jeun)

- Nature : hormone polypeptidique sécrétée par les cellules α (alpha).

- Actions :

- Favorise la dégradation du glycogène hépatique en glucose (glycogénolyse).

- Stimule la synthèse de glucose à partir de molécules non glucidiques (néoglucogenèse).

- Inhibe la synthèse de glycogène.

- But : faire remonter la glycémie entre les repas.

c) Autres hormones en renfort

- Adrénaline (médullosurrénale) : action très rapide pendant un stress, libère du glucose pour alimenter les muscles.

- Cortisol (cortex surrénal) : agit sur la néoglucogenèse et la mobilisation des réserves, surtout lors du jeûne ou de stress prolongé.

- Hormone de croissance : stimule aussi (hors postprandial) la production de glucose.

Mécanismes cellulaires et moléculaires (pour aller plus loin)

a) Les transporteurs membranaires

- GLUT4 et autres : les protéines GLUT assurent le transport du glucose du sang vers l’intérieur des cellules.

- L’insuline « ouvre les portes » des cellules musculaires et adipeuses en déclenchant l’« exocytose » des transporteurs GLUT4 vers la membrane.

b) Glycogénogenèse, glycogénolyse et néoglucogenèse : définitions

- Glycogénogenèse : fabrication de glycogène à partir de glucose (insuline).

- Glycogénolyse : libération du glucose à partir du glycogène (glucagon/adrénaline).

- Néoglucogenèse : production de glucose neuf à partir de précurseurs non glucidiques (acides aminés, glycérol), stimulée par le glucagon et le cortisol.

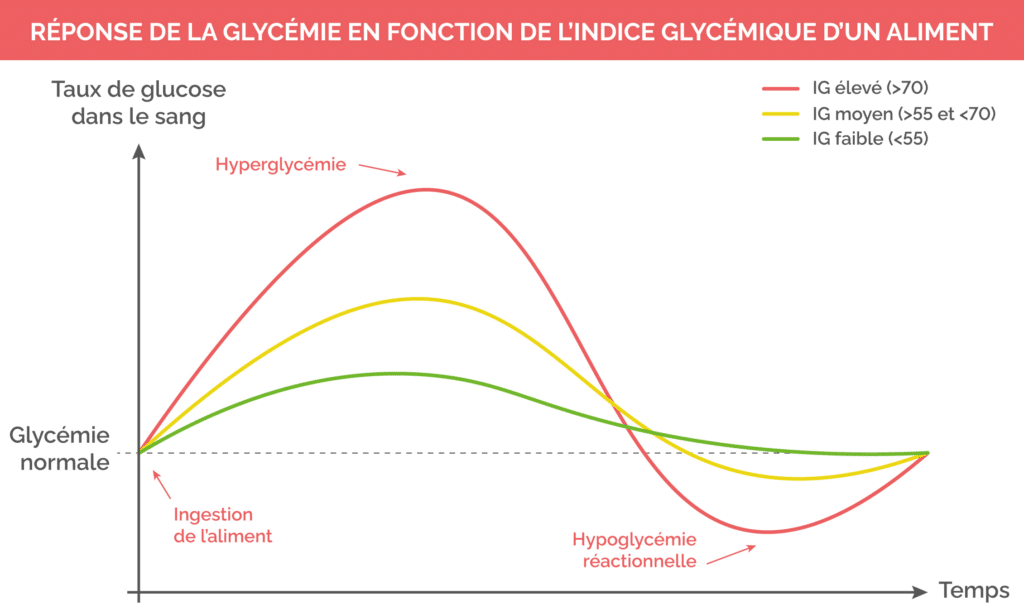

Courbe de la glycémie : comment varie-t-elle au cours du temps ?

- À jeun : glycémie stable autour de 1 g/L.

- Après repas : pic glycémique (jusqu’à 1,3-1,4 g/L), puis retour progressif à la normale grâce à l’action de l’insuline.

- Exercice ou jeûne : baisse de la glycémie, relai du glucagon, adrénaline, puis retour à la stabilité.

- Graphique-type : pic rapide puis ondulation contrôlée, maintien « dans la fourchette ».

Pathologies liées : le cas du diabète

a) Diabète de type 1 (insulinodépendant)

- Défaillance des cellules β : plus d’insuline produite après repas.

- Hyperglycémie chronique, symptômes classiques : soif, urines abondantes, amaigrissement rapide.

b) Diabète de type 2

- Insuline présente, mais les cellules n’y répondent plus correctement (insulinorésistance).

- Touche majoritairement les adultes en surpoids ou ayant une très forte sédentarité.

- Peut se compliquer de troubles vasculaires, neurologiques, rénaux.

c) Hypoglycémie

- Surdosage insulinique, jeûne excessif, effort brutal non compensé.

- Symptômes : palpitations, sueurs, troubles de la conscience, coma.

Quiz : Teste tes connaissances !

- Quelle hormone fait baisser la glycémie ?

- Quel organe libère du glucose en cas de jeûne ?

- Comment le cortisol agit-il sur la glycémie ?

- Chez un sportif, que se passe-t-il au niveau glycémique après une course intense ?

- Dans quel cas parle-t-on d’insulinorésistance ?

Réponses :

- L’insuline.

- Le foie.

- Il stimule la production hépatique de glucose (néoglucogenèse).

- Sa glycémie diminue d’abord, puis remonte via l’action du glucagon/adrénaline.

- Lorsque les cellules du corps ne répondent plus suffisamment à l’insuline (diabète de type 2).

Innovations technologiques : enjeux et perspectives

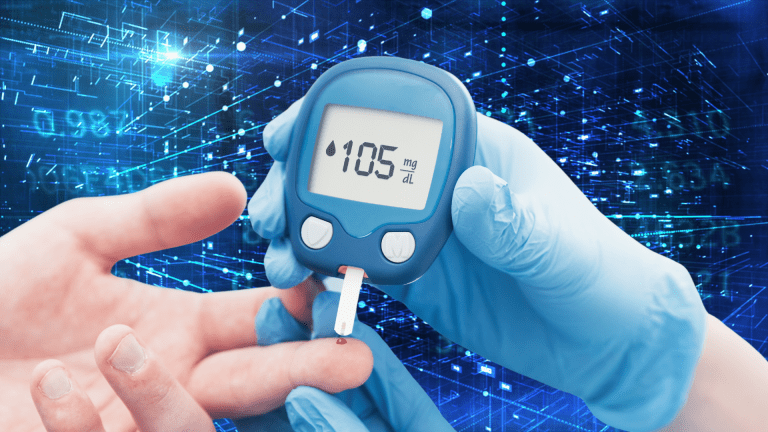

1. Patchs intelligents, nouvelles insulines et pompes implantables : la révolution technologique

a) Patchs intelligents pour un contrôle facilité

- Description : des patchs cutanés connectés capables de mesurer en continu la glycémie et d’administrer automatiquement une dose d’insuline selon les besoins.

- Enjeux :

- Améliorer la qualité de vie des patients diabétiques en réduisant le nombre de piqûres.

- Offrir un dosage personnalisé et un traitement ajusté en temps réel, limitant les risques d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie.

- Faciliter l’autonomie, diminuer la charge psychologique liée à la surveillance constante.

b) Nouvelles insulines : mieux adaptées, plus efficaces

- Insulines à action rapide prolongée et insulines « intelligentes » qui réagissent à la glycémie pour libérer la dose adéquate.

- Enjeux :

- Réduire les fluctuations de glycémie, atteignant une meilleure stabilité métabolique.

- Minimiser les effets secondaires et en particulier le risque d’hypoglycémie.

- Permettre une meilleure concordance avec le mode de vie, notamment pour les patients adolescents ou adultes actifs.

c) Pompes implantables et systèmes fermés

- Des pompes à insuline implantables délivrent de façon continue un flux d’insuline en subcutané, voire des systèmes automatisés « pancréas artificiel » associant mesure glycémique et délivrance ajustée.

- Enjeux :

- Meilleure régulation sur le long terme, efficacité accrue pour éviter les complications du diabète.

- Limitation des interventions quotidiennes, amélioration de la qualité de vie.

- Coût élevé, nécessité de formation, surveillance médicale continue.

Études sur le microbiote : rôle du tube digestif et de la flore intestinale dans la stabilité de la glycémie

- Faits récents : Un nombre croissant d’études montre que le microbiote intestinal joue un rôle clé dans le métabolisme du glucose, l’inflammation systémique et les réponses immunitaires, influençant ainsi la régulation glycémique.

- Mécanismes :

- Production de métabolites (acides gras à chaîne courte) qui impactent la sensibilité à l’insuline.

- Influence sur la prise alimentaire, le stockage des graisses, et l’équilibre énergétique.

- Enjeux et perspectives :

- Cibler le microbiote par des probiotiques, prébiotiques ou alimentation personnalisée pour améliorer la gestion du diabète.

- Développement de biomarqueurs microbiens pour prédire le risque diabétique.

- Compréhension suscitée par l’importance du mode de vie (alimentation, antibiotiques) sur la santé métabolique.

Prévention : piliers d’une glycémie saine

a) Nutrition équilibrée

- Promouvoir une alimentation riche en fibres, faible en sucres rapides, et équilibrée en macro-nutriments.

- Favoriser les aliments à faible index glycémique pour réduire les pics de glycémie.

- Importance de la régularité et du contrôle des portions.

b) Activité physique

- L’exercice musculaire augmente la sensibilité à l’insuline, favorise l’utilisation du glucose sanguin et la dépense énergétique.

- Activités régulières contribuent à prévenir le diabète de type 2 et à mieux contrôler la glycémie chez les diabétiques.

c) Gestion du stress

- Le stress chronique élève les hormones « de stress » (cortisol, adrénaline), qui favorisent la libération de glucose par le foie (néoglucogenèse), augmentant la glycémie.

- Techniques de relaxation, de respiration, la psychothérapie et le sommeil réparateur participent à garder une glycémie stable.

d) Enjeux de santé publique

- La prévention de l’apparition du diabète est un défi majeur mondial face à l’augmentation du surpoids et de la sédentarité.

- L’éducation, l’accès à une alimentation saine et aux espaces pour l’exercice physique sont des priorités sociétales.

- Ces mesures évitent des complications graves (cécité, maladies cardio-vasculaires, insuffisance rénale…).

Conseils méthodologiques et erreurs fréquentes

- Toujours mentionner insuline ET glucagon, leurs actions opposées et coordonnées.

- Ne confondez jamais « glycémie » (taux de glucose dans le sang) et « glycogène » (stockage).

- Mémorisez la boucle de rétrocontrôle hormonal : augmentation glycémie → insuline ; diminution → glucagon.

- Retenez que l’équilibre est dynamique, réajusté en permanence.

Conclusion

La régulation de la glycémie incarne un équilibre physiologique central, à la croisée de la nutrition, de l’endocrinologie, de l’effort et de la santé publique. Orchestrée par le dialogue hormonal entre insuline, glucagon et d’autres médiateurs, elle assure à chaque cellule l’accès à l’énergie, tout en protégeant des excès dangereux. Son étude, née sous le regard du microscope et des grands physiologistes du XXe siècle, ne cesse d’évoluer et de nous impressionner !