Tu t’es déjà demandé pourquoi les gens passent des heures plongés dans des romans, des poèmes ou des pièces de théâtre ? Est-ce simplement pour se divertir ou y a-t-il des raisons plus profondes derrière ce geste ? Tu es au bon endroit ! Dans cet article, on va t’expliquer les grandes fonctions de la littérature à travers les siècles. Du Moyen Âge à aujourd’hui, tu vas découvrir comment les textes ont pu instruire, émouvoir, critiquer ou même changer le monde. Et qui sait, tu pourrais bien lire autrement après ça !

Informer et transmettre : les origines didactiques de la littérature

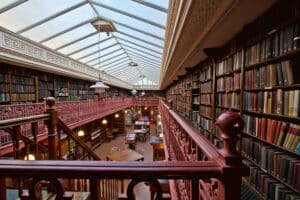

Au départ, lire avait une mission très claire : apprendre quelque chose. Pendant des siècles, surtout dans les sociétés où l’accès au savoir était réservé à une élite, la littérature servait avant tout à transmettre des connaissances, des valeurs morales ou religieuses.

Dans l’Antiquité, les œuvres comme L’Iliade ou L’Odyssée n’étaient pas juste des récits d’aventures : elles transmettaient les modèles de bravoure, de loyauté, ou encore de piété. Au Moyen Âge, la littérature chrétienne (comme les hagiographies ou les mystères) visait à enseigner la foi et les bonnes mœurs. Les Fables de La Fontaine, plus tard, avaient une visée semblable : instruire en divertissant.

La littérature jouait alors un rôle pédagogique central, à une époque où l’école était rare et souvent liée à la religion. On lisait donc pour mieux comprendre le monde, pour apprendre à être un « bon » citoyen ou un bon croyant.

Émouvoir et faire rêver : la puissance affective de la fiction

Mais lire, ce n’est pas seulement apprendre. C’est aussi ressentir. La littérature a très vite compris qu’on retient mieux ce qui nous touche, ce qui nous fait rire, pleurer, frissonner.

À partir de la Renaissance, les écrivains s’emparent plus librement des sentiments humains. Le théâtre élisabéthain (comme les pièces de Shakespeare) explore des émotions complexes : la jalousie, la vengeance, l’amour fou. Au XVIIIe siècle, le roman sentimental, avec des œuvres comme La Nouvelle Héloïse de Rousseau, cherche à faire vibrer le lecteur.

Et ce rôle émotionnel ne s’est jamais affaibli. Que ce soit avec les tragédies de Racine, les romans de Victor Hugo ou les best-sellers contemporains, la littérature continue de toucher les cœurs. Lire permet de vivre mille vies, d’explorer ses propres émotions à travers celles des personnages. C’est un miroir de l’âme, mais aussi un voyage intérieur.

Dénoncer, questionner, résister : la fonction critique de la littérature

Parfois, lire peut aussi déranger. Et c’est une bonne chose. La littérature a souvent été un outil de contestation, un moyen de dénoncer les abus, les injustices, les hypocrisies, et de mettre en lumière ce que certains préfèrent taire.

Au siècle des Lumières, les philosophes-écrivains comme Voltaire, Diderot ou Montesquieu utilisaient la fiction, l’ironie ou le dialogue philosophique pour critiquer la monarchie absolue, l’intolérance religieuse, l’esclavage ou encore l’ignorance du peuple. Candide dénonce les absurdités du monde sous une forme apparemment légère.

Au XIXe siècle, la littérature se fait engagée, parfois même militante. Le réalisme et le naturalisme deviennent des outils puissants pour représenter la misère sociale, les injustices économiques ou les conflits de classes. Émile Zola, dans Germinal, dépeint sans fard la souffrance des mineurs, et dans J’accuse, il prend la plume pour défendre Dreyfus, victime d’un antisémitisme d’État. Victor Hugo, avec Les Misérables, donne une voix aux exclus, aux pauvres, aux oubliés, tout en défendant l’idéal de justice et de progrès.

Même sous la censure ou la dictature, la littérature a trouvé des moyens de contourner l’interdit. Dans 1984, George Orwell dénonce les régimes totalitaires et la manipulation du langage. Alexandre Soljenitsyne, avec L’Archipel du Goulag, expose les crimes du régime soviétique. En France, des poètes comme Paul Éluard ou Louis Aragon ont mis leur plume au service de la Résistance.

Aujourd’hui encore, lire peut être un acte de résistance. Des écrivains contemporains comme Chimamanda Ngozi Adichie, Édouard Louis ou Fatima Daas dénoncent, à travers leurs récits, les injustices liées au genre, au racisme, ou à l’exclusion. Leurs textes rappellent que la littérature continue d’interroger et de bousculer nos sociétés.

Divertir et distraire : une fonction (pas si) secondaire

On a parfois tendance à opposer « lecture sérieuse » et « lecture plaisir ». Et pourtant, la littérature a toujours eu cette capacité à divertir, à offrir une évasion. Que ce soit les contes oraux, les romans-feuilletons du XIXe ou les sagas modernes, le plaisir de lire reste une motivation essentielle.

Même les œuvres « classiques » n’étaient pas forcément solennelles à leur époque. Le théâtre de Molière faisait rire les foules, les romans de Dumas se lisaient avec passion dans les journaux. Aujourd’hui, les genres populaires (fantasy, polar, science-fiction) attirent des millions de lecteurs. Et ce n’est pas moins noble : le divertissement permet de se reposer, de rêver, de se régénérer.

Lire pour se faire du bien, c’est aussi une fonction légitime. Et souvent, derrière le plaisir, un message plus profond se glisse.

Explorer l’humain : une fonction existentielle et universelle

Enfin, la littérature sert à comprendre ce que cela signifie d’être humain. À travers les récits, les personnages, les conflits, elle explore les grandes questions de l’existence : Qui suis-je ? Pourquoi le mal ? Qu’est-ce que la liberté ? L’amour ? La mort ?

Les grandes œuvres sont souvent celles qui posent ces questions sans donner de réponse toute faite. Elles ouvrent un espace de réflexion, elles accompagnent le lecteur dans sa propre quête. On pense à L’Étranger de Camus, à La Métamorphose de Kafka, à Madame Bovary de Flaubert : autant de textes qui interrogent l’individu, ses choix, ses doutes.

C’est sans doute la fonction la plus profonde de la littérature : elle met en mots ce que nous ne savons pas toujours formuler nous-mêmes. Elle nous aide à penser, à ressentir, à exister plus pleinement.

Conclusion : une multiplicité de fonctions, une richesse infinie

Alors, pourquoi lit-on ? Pour apprendre, ressentir, rêver, contester, comprendre… La littérature n’a jamais eu une seule fonction. Et c’est précisément ce qui fait sa richesse. Chaque époque, chaque culture, chaque lecteur y trouve ce dont il a besoin.

Tu lis peut-être pour t’évader, pour mieux écrire, pour réviser le bac, pour ne pas te sentir seul, ou pour t’émouvoir. Et tout cela est valable. Lire, c’est une rencontre entre un texte et une sensibilité. Et à chaque lecture, cette rencontre se renouvelle.