Face à une toile ou un écran, nous sommes souvent frappés, émus, bouleversés sans qu’un seul mot ait été prononcé. La peinture et le cinéma sont des arts de l’image, de la suggestion immédiate. La littérature, elle, repose sur la langue, sur les mots, sur le temps de la lecture. Dès lors, que peut la littérature face à ces arts visuels ? Peut-elle rivaliser avec la puissance évocatrice d’une image ? Peut-elle la dépasser ? La question engage une réflexion sur les pouvoirs spécifiques de chaque art, mais aussi sur leurs dialogues féconds. Car si les images parlent sans mots, les mots peuvent, eux aussi, faire voir : autrement, intensément.

La peinture : le silence expressif de l’image fixe

La force immédiate du regard

Une œuvre picturale agit par immédiateté. Sans qu’il soit besoin de discours, une peinture peut émouvoir, provoquer la stupeur ou la contemplation. La composition, les couleurs, les formes, tout parle à l’œil et à la sensibilité.

- Le Cri de Munch ne raconte rien, mais il dit tout : l’angoisse, la solitude, la déformation de la réalité.

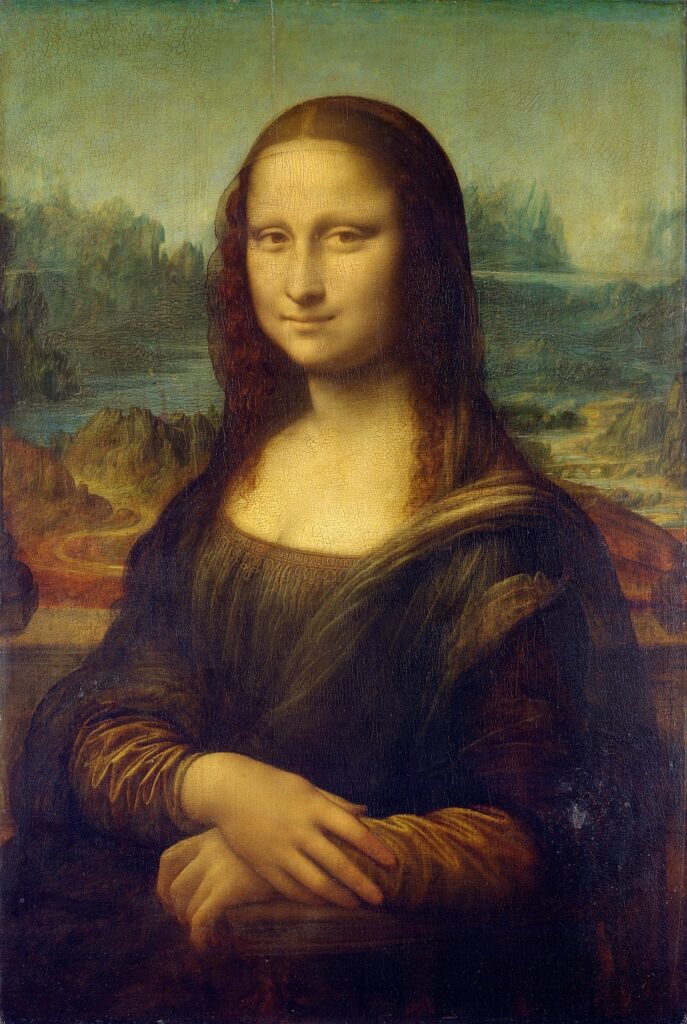

- La Joconde de Léonard de Vinci fascine depuis des siècles par un simple sourire.

La littérature, elle, requiert du temps. Elle ne s’impose pas d’un coup d’œil : elle s’adresse à la conscience, à la mémoire, à l’imagination. Elle décrit, suggère, développe. Elle ne peut égaler l’impact immédiat d’un tableau, mais elle peut l’analyser, l’approfondir, l’interpréter.

Quand les mots rencontrent la peinture

Certains écrivains ont justement tenté de dire la peinture avec les mots, de traduire l’image en langage.

- Proust, dans À la recherche du temps perdu, décrit les tableaux du peintre fictif Elstir avec une précision quasi picturale. Il ne cherche pas à imiter, mais à faire sentir ce que la peinture contient d’indicible.

- Michel Butor, dans Histoire extraordinaire, propose une lecture littéraire du tableau de Goya Le 3 mai 1808, mêlant récit historique et regard esthétique.

➤ La littérature ne reproduit pas la peinture, elle lui offre un écho sensible, une interprétation intérieure.

Le cinéma : l’image en mouvement, récit sans mots

Le langage visuel du cinéma

Le cinéma, par ses mouvements de caméra, ses montages, ses plans, raconte sans parler. Il possède un langage propre, fait d’images, de lumière, de rythme.

- Un simple travelling dans un film de Tarkovski ou de Kubrick peut exprimer la tension, la solitude, ou le désespoir, sans aucun dialogue.

- Le cinéma muet, par exemple avec Chaplin ou Murnau, montre que l’image suffit à construire un récit émotionnel fort.

La littérature, qui ne dispose ni du son ni du visuel, semble ici désavantagée. Pourtant, elle a un atout unique : elle s’adresse à l’intériorité du lecteur, à ce qu’il imagine, projette, ressent.

➤ Le cinéma impose des images ; la littérature propose des visions mentales.

Littérature et cinéma : un dialogue créatif

De nombreux écrivains ont vu dans le cinéma un allié, une source d’inspiration, ou même un rival.

- Marguerite Duras, elle-même cinéaste, écrit des récits très visuels, comme L’Amant ou Hiroshima mon amour, qui jouent sur la fragmentation du récit et l’évocation sensorielle.

- Alain Robbe-Grillet, proche du Nouveau Roman, a aussi exploré le lien entre description littéraire et image filmique, notamment dans L’Année dernière à Marienbad, où il signe à la fois le scénario et le roman.

De leur côté, les cinéastes adaptent la littérature pour lui donner un nouveau souffle visuel : Le Guépard de Visconti (à partir de Lampedusa), ou Orgueil et Préjugés de Joe Wright (à partir de Jane Austen).

➤ La littérature et le cinéma ne s’opposent pas : ils se prolongent et se répondent.

Les pouvoirs singuliers de la littérature

Face à la puissance visuelle des images, la littérature n’est pas désarmée. Elle possède ses propres forces : la précision du langage, la liberté de l’imagination, la richesse du point de vue intérieur.

Dire l’invisible

La littérature peut exprimer l’intériorité des êtres, ce que ni la peinture ni le cinéma ne peuvent montrer directement.

- Dans La Nausée de Sartre, on suit le flux de conscience de Roquentin, ses pensées, ses malaises, ses impressions.

- Dans Le Ravissement de Lol V. Stein de Duras, le récit tourne autour de ce que le personnage ne dit pas, ne comprend pas, mais ressent confusément.

La littérature explore l’invisible, les doutes, les fantasmes, les souvenirs, ce que l’image ne peut saisir sans le trahir.

L’image mentale : un pouvoir actif

Lire, c’est créer soi-même des images mentales. À partir de quelques mots, le lecteur reconstruit un monde, avec ses visages, ses paysages, ses voix.

➤ Là où l’image fixe ou filmée impose une forme, la littérature stimule l’imagination.

C’est en ce sens que la littérature peut être plus forte que l’image : elle n’enferme pas, elle ouvre.

Une parole pour les images, un silence qui parle

Il serait donc faux d’opposer simplement la littérature aux arts visuels. Ce sont des langages différents, mais qui peuvent se répondre et s’enrichir mutuellement.

Quand les images manquent de mots

Même les images les plus saisissantes peuvent laisser le spectateur silencieux, incapable de mettre des mots sur ce qu’il ressent. C’est là que la littérature peut intervenir : pour nommer l’émotion, organiser la pensée, donner sens.

- Un tableau de Hopper, par exemple, peut inspirer une nouvelle sur la solitude urbaine.

- Une scène de film peut devenir un poème.

La littérature n’ajoute pas à l’image : elle l’approfondit, la prolonge, l’interroge.

Vers une esthétique de l’interdisciplinarité

Aujourd’hui, de nombreux écrivains, artistes et cinéastes revendiquent un art à la croisée des formes : romans graphiques, photo-romans, fictions visuelles, expositions littéraires.

➤ Les frontières entre mots et images deviennent fluides.

➤ La littérature moderne n’imite pas l’image, elle dialogue avec elle.

Conclusion

Face à la peinture ou au cinéma, la littérature n’est pas en retrait. Elle n’a pas la force immédiate des images, mais elle possède le pouvoir de l’évocation, de l’analyse, du ressenti intérieur. Elle est une parole silencieuse, qui vient donner voix aux images muettes, éclairer ce qu’elles suggèrent sans le dire. Loin d’être un art du passé, la littérature reste un espace de création essentiel, capable d’embrasser les autres arts sans s’effacer. Ce qu’elle perd en évidence, elle le gagne en profondeur.