La Commune de Paris, événement brûlant de l’histoire contemporaine de France, surgit en mars 1871 dans un climat explosif, où se heurte le trauma de la défaite face à la Prusse, la misère du siège de la ville et la défiance envers les élites politiques repliées à Versailles. Durant 72 jours, Paris devient le théâtre d’une expérience politique radicale. S’il existe peu de moments aussi débattus, idéalisés ou vilipendés dans l’imaginaire collectif français, c’est que la Commune cristallise le rêve d’une démocratie directe, sociale, affranchie du joug centralisateur, mais aussi le cauchemar d’une guerre civile inexpiable.

Comment comprendre ce soulèvement ? Quels en sont les ressorts, les acteurs, la dramaturgie collective et la répression féroce qui mit fin à l’utopie ?

Les causes profondes d’une révolte populaire

Entre humiliation nationale, fractures sociales et malaise républicain

L’effondrement du Second Empire en 1870, consécutif à la défaite de Sedan et à la capitulation de Napoléon III, précipite Paris dans la crise. Cernée par l’armée prussienne, la capitale endure un siège implacable : famine, froid, bombardements, humiliations politiques (défilé des Prussiens, signature de la paix à Versailles). Durant ces longs mois, un patriotisme collectif se superpose à la défiance grandissante envers le gouvernement. L’armistice négocié par Thiers début 1871 révolte les Parisiens, d’autant plus que l’Assemblée nouvelle, monarchiste et conservatrice, décide de siéger à Versailles, accentuant la fracture Paris-province.

À cette exaspération nationale s’ajoutent l’aggravation de la précarité économique (rupture du moratoire sur les dettes, hausse des loyers, chômage, fin de la solde pour les gardes nationaux non indigents), et l’insertion d’une gauche populaire organisée (associations ouvrières, internationales, réseaux blanquistes et proudhoniens) qui fait du peuple parisien le fer de lance d’un projet politique original. Paris se vit comme la citadelle du progrès, humiliée et trahie, mais prête à s’ériger en modèle antidote à l’« ordre moral » versaillais.

Le déroulement de la Commune : laboratoire d’utopies et tensions internes

L’explosion du 18 mars 1871 qui marque le début de la Commune

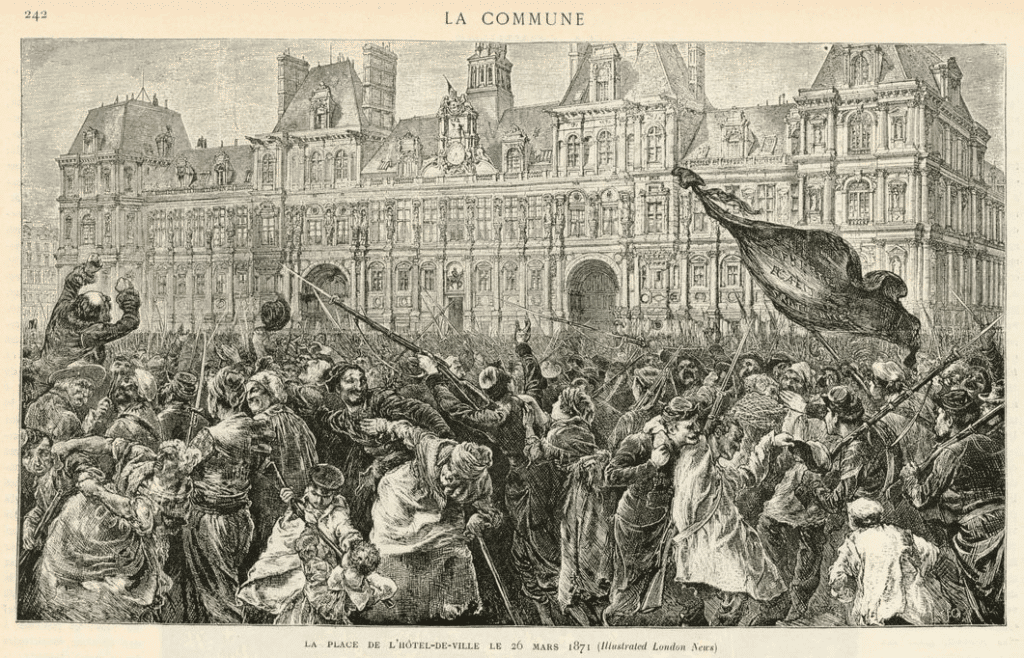

Tout bascule lorsque Thiers ordonne la reprise des canons, entreposés à Montmartre et Belleville, acquis par souscription populaire. Les soldats fraternisent avec la population, les généraux Lecomte et Clément-Thomas sont exécutés, le gouvernement fuit vers Versailles et la ville érige des barricades. Le Comité central de la Garde nationale prend l’Hôtel de Ville et organise des élections : la Commune est proclamée le 26 mars.

Gouverner Paris autrement

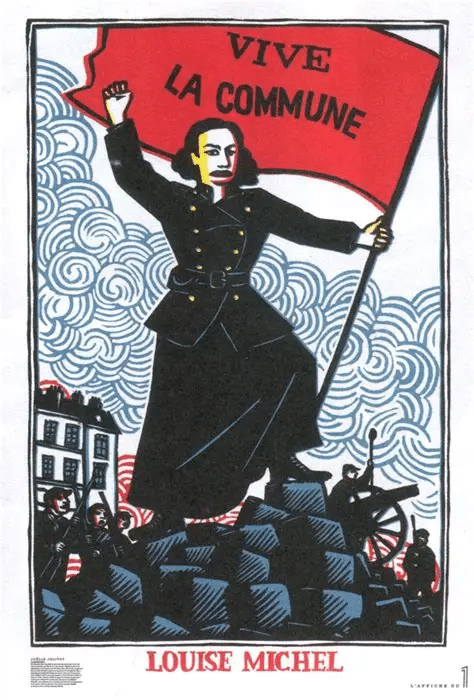

Composée majoritairement d’ouvriers, artisans, journalistes, enseignants et de figures comme Louise Michel, Eugène Varlin ou Jules Vallès, la Commune tente d’expérimenter une forme de démocratie directe : révocabilité des élus, collégialité, commissions spécialisées inspirées du modèle révolutionnaire. Des mesures sociales inédites sont prises : annulation des loyers depuis octobre 1870, réquisition des logements vacants, interdiction du travail de nuit dans les boulangeries, réouverture des ateliers sous forme de coopératives, séparation de l’Église et de l’État, égalité des salaires pour enseignantes, début d’égalité juridique pour les enfants légitimes ou naturels.

Les débats sont vifs entre modérés (jacobins) et radicaux (blanquistes, internationalistes), entre volonté de centralisation et appel à la fédération des communes. La culture révolutionnaire, populaire et égalitaire infuse, mais la menace militaire externe et la désunion interne affaiblissent rapidement l’expérience.

La répression : la Semaine sanglante, vitrine de l’ordre versaillais

L’étau versaillais se referme

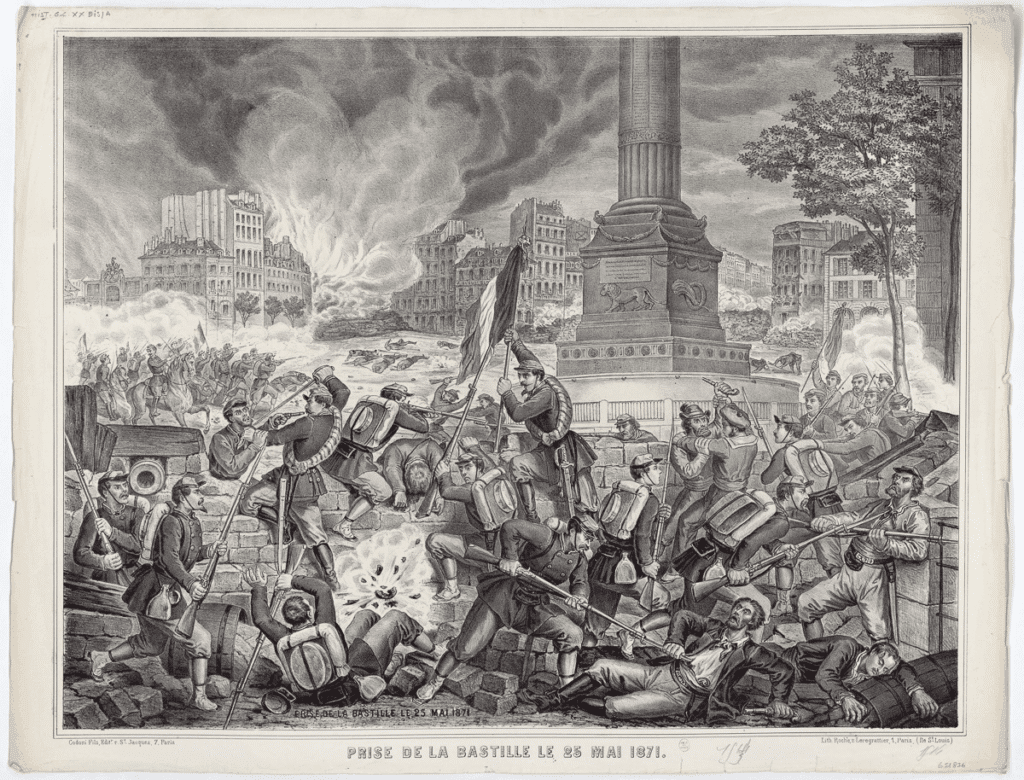

Le gouvernement de Thiers, bien que d’abord impuissant, reprend la main avec l’appui de l’armée et des anciens adversaires prussiens. Après deux mois de siège, les troupes versaillaises entrent dans Paris le 21 mai. C’est le début de la « Semaine sanglante » : combats de rue, incendies (notamment de l’Hôtel de Ville et de la colonne Vendôme), exécutions sommaires des fédérés, massacre de communards désarmés.

Bilan tragique

Plus de 20 000 morts selon les estimations récentes, des milliers d’arrestations, de déportations en Nouvelle-Calédonie (dont Louise Michel), de procès expéditifs. La violence de la répression est sans équivalent dans l’histoire moderne de France ; elle vise à décapiter toute velléité d’insurrection populaire durable.

Héritages, traces et débats de la Commune

Une histoire entre mythe rouge et oubli noir

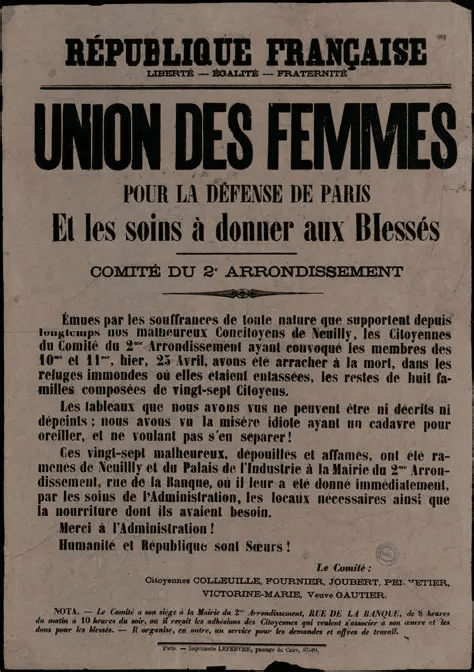

Malgré l’échec pratique, la Commune a jeté les bases d’un projet d’émancipation sociale et politique : autogestion des ateliers, égalité devant le travail, participation des femmes (création de l’Union des femmes pour la défense de Paris, rôle de Nathalie Lemel et d’André Léo), laïcité, fraternité internationale. La violence de la répression sert de repoussoir, mais elle nourrit aussi la mémoire d’une république sociale, populaire et universaliste qui irrigue la gauche européenne et mondiale.

La mémoire de la Commune demeure clivée : célébrée comme matrice du socialisme et de l’anarchisme, elle fut longtemps méprisée par la République conservatrice, occultée dans l’histoire officielle. Aujourd’hui, commémorée et étudiée, elle interroge la capacité des soulèvements à transformer durablement un système, mais aussi les ressorts de leur répression.

Quiz : teste tes connaissances

- Quelles causes économiques et politiques ont favorisé le surgissement de la Commune ?

- En quoi la gouvernance de la Commune différait-elle du régime républicain classique ?

- Quelles grandes mesures sociales et économiques la Commune a-t-elle mises en œuvre ?

- Résume la Semaine sanglante en termes de processus de répression.

- Cite deux grandes figures de la Commune et leur rôle.

- En quoi la Commune marque-t-elle l’histoire sociale et politique ultérieure de la France ?

Réponses

- Défaite militaire, misère liée au siège, humiliation politique, ressentiment social, hostilité au gouvernement de Versailles.

- Démocratie directe, révocabilité des élus, commissions, collégialité, expérience de la participation populaire.

- Annulation des loyers, réquisitions, égalité salariale embryonnaire, laïcité, coopératives ouvrières.

- Violente reprise de Paris par l’armée, exécutions, déportations, suppression des réseaux militants, 20 000 morts estimés.

- Louise Michel (éducatrice, combattante, symbole de l’engagement féminin), Eugène Varlin (organisation ouvrière, autogestion), Jules Vallès (journalisme, défense populaire).

- Source d’inspiration pour les mouvements socialistes, communistes, anarchistes, et les luttes pour la justice sociale du XXe siècle.

Conclusion : un regard critique sur la Commune de Paris

La Commune de Paris n’est ni une parenthèse ni un détail de l’histoire nationale. Elle incarne la puissance et la fragilité d’un espoir collectif de transformation sociale, dont la répression reste l’un des rappels les plus cruels de la violence politique. Tiraillée entre l’utopie démocratique et la réalité tragique, la Commune demeure une source inépuisable de réflexion sur la citoyenneté, la légitimité démocratique, la justice sociale et la mémoire collective. L’éclairage de ce passé s’impose toujours à qui veut comprendre la politique française actuelle.