Le système lymphatique, souvent moins connu que le système sanguin, est pourtant un acteur clé de notre santé : il assure la défense immunitaire, l’équilibre des liquides et agit en véritable réseau de surveillance de tout l’organisme. Comment fonctionne cette « deuxième circulation » ? Comment la lymphe, les vaisseaux et les ganglions protègent-ils notre corps contre les infections ? Découvrez tout, avec exemples concrets, quiz, astuces de mémorisation et ressources utiles pour réussir en SVT au bac, et comprendre, enfin, pourquoi on « enfle » lors d’une infection !

Pourquoi a-t-on un système lymphatique ?

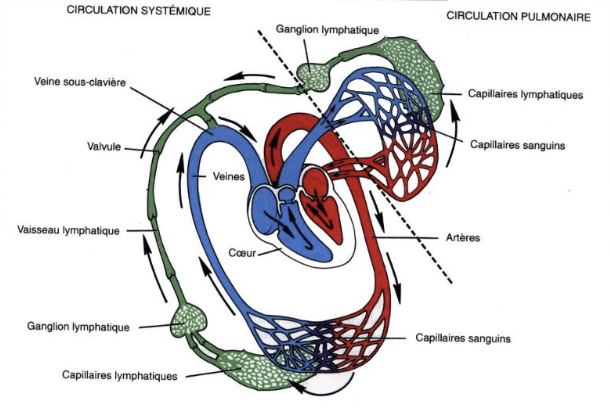

Le corps humain est constitué d’un arsenal de vaisseaux :

- Le sang circule dans un réseau clos, porté par le cœur.

- Mais que deviennent les liquides qui suintent hors des capillaires ?

- Qui filtre, surveille et ramène ces « pertes » dans la circulation ?

Réponse : le système lymphatique !

C’est une circulation complémentaire, sans laquelle nous serions gonflés comme des ballons (œdèmes) et exposés à la moindre agression microbienne.

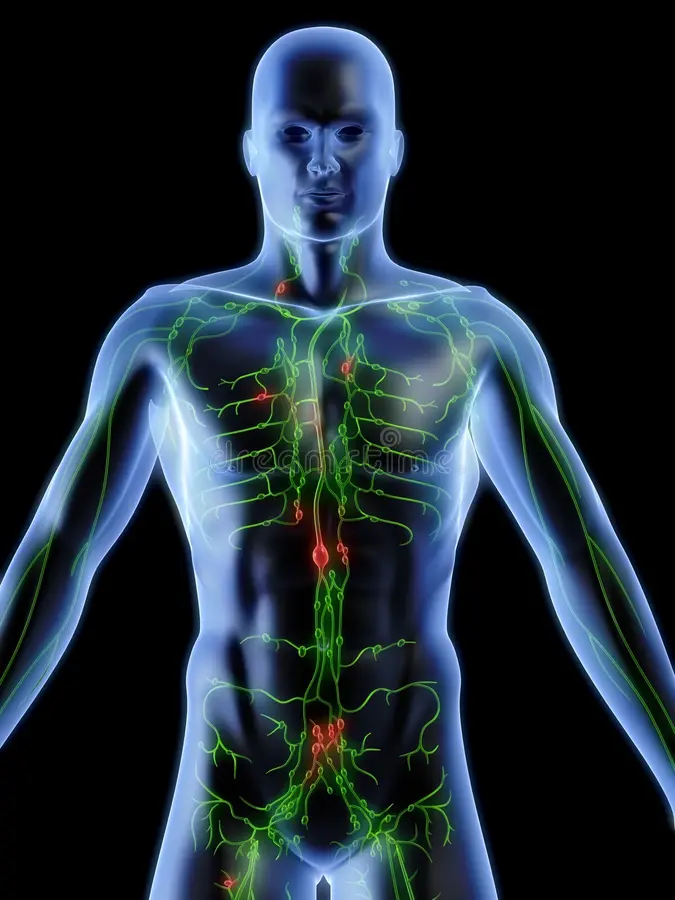

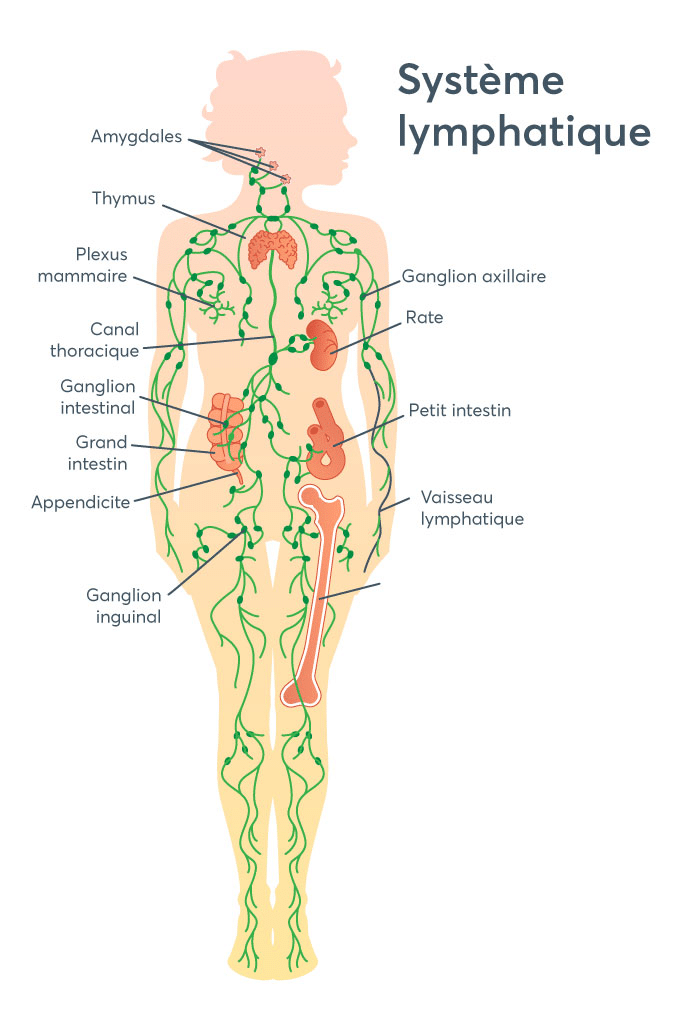

Anatomie du système lymphatique : voyage au cœur d’un réseau secret

Vaisseaux lymphatiques

- Structure semblable aux veines (parois minces, valves anti-retour)

- Réseau ramifié partant des tissus (capillaires lymphatiques) et convergeant vers des vaisseaux de plus en plus larges.

- Se termine dans les veines sous-clavières, ramenant la lymphe dans la circulation sanguine (sans « cœur » dédié, le flux est assuré par les contractions musculaires et les mouvements respiratoires).

La lymphe

- Liquide incolore ou translucide, proche du plasma sanguin, mais pauvre en protéines.

- Contient des lymphocytes, des déchets cellulaires, parfois des bactéries ou virus filtrés, des graisses absorbées au niveau de l’intestin (chylifère).

Ganglions lymphatiques

- Petits organes ovoïdes (de quelques millimètres à 2 cm), disséminés sur le trajet des vaisseaux.

- Fonctions : filtrer la lymphe, lieu de rencontre entre antigènes et cellules immunitaires (lymphocytes B et T, macrophages).

- Principaux « points de contrôle » du système (cou, aisselles, aines…).

Organes lymphoïdes secondaires

- Rate : filtre le sang, détruit les vieux globules rouges, réservoir de lymphocytes.

- Amygdales, végétations : surveillent l’entrée des voies digestives et respiratoires.

- Plaques de Peyer (intestin), appendice : tissus lymphoïdes associés aux muqueuses qui jouent un rôle crucial dans la défense digestive.

Circulation lymphatique : de la périphérie au centre

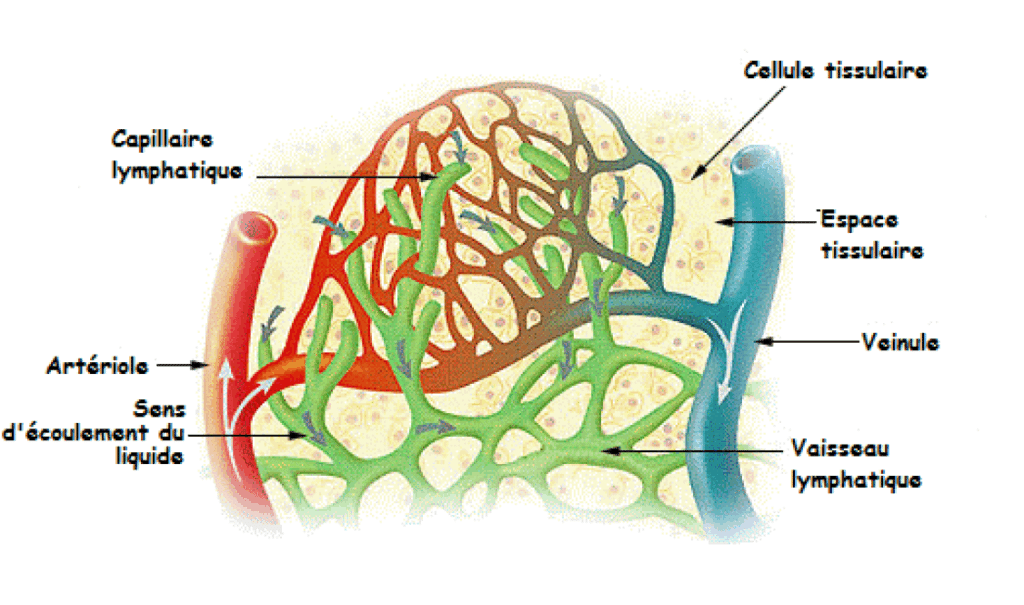

Formation et recueil

- À chaque battement de cœur, une partie du plasma sanguin s’échappe des capillaires pour baigner les cellules (liquide interstitiel).

- Une grande part est réabsorbée, mais 2 litres par jour restent dans les tissus, récupérés par les capillaires lymphatiques.

Parcours de la lymphe

- Capillaires lymphatiques (toutes régions sauf cerveau, os, moelle)

- Vaisseaux lymphatiques : valvulés pour éviter le reflux

- Ganglions lymphatiques : filtrage et « checkpoint immunitaire »

- Troncs lymphatiques majeurs (canal thoracique, canal lymphatique droit)

- Connexion aux veines sous-clavières : retour dans la circulation sanguine

Mouvement de la lymphe

Propulsée par les mouvements des muscles, la contraction des parois des vaisseaux, la pression du sang voisin et les mouvements respiratoires : pas de pompe centrale équivalente au cœur.

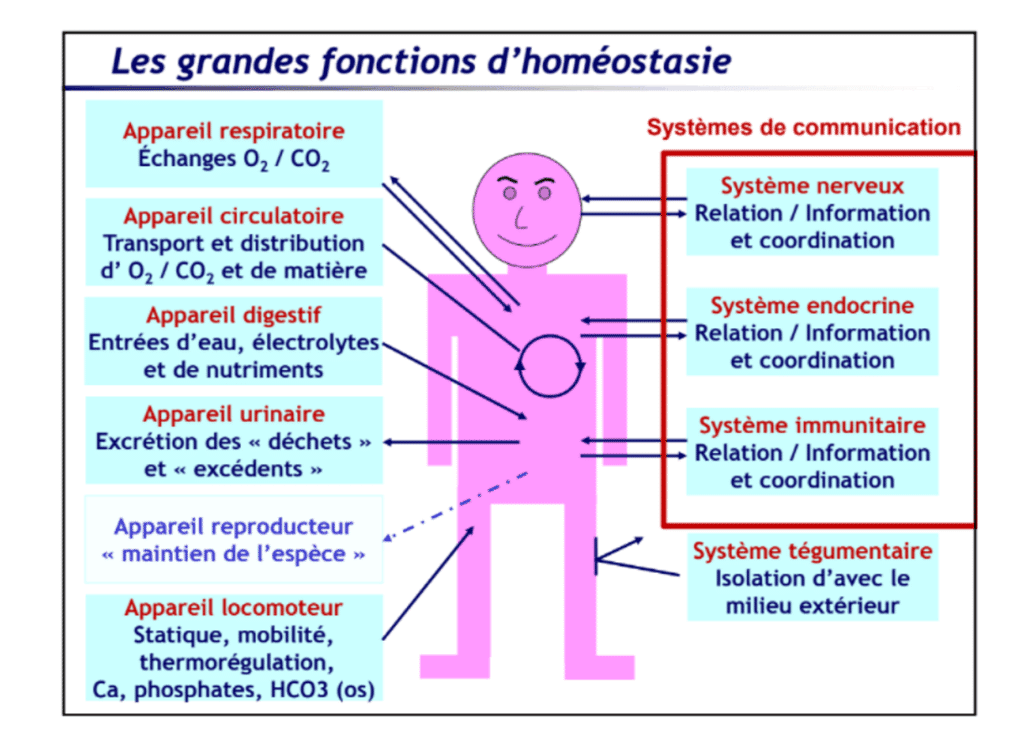

Fonctions physiologiques majeures du système lymphatique

Maintien de l’équilibre hydrique (homéostasie)

- Ramène dans le sang la portion du liquide interstitiel non réabsorbée (= évite les œdèmes, participe au retour veineux).

- En cas d’obstruction ou d’insuffisance lymphatique : œdèmes, éléphantiasis (dans certaines parasitoses).

Absorption des graisses et vitamines liposolubles

- Les chylifères (vaisseaux lymphatiques de l’intestin grêle) captent les lipides issus de la digestion, acheminent les chylomicrons dans la lymphe puis le sang.

- Exemple : après un repas riche en graisses, la lymphe du canal thoracique devient laiteuse (« chyle »).

Fonction immunitaire : défense et surveillance

- La lymphe traverse des centaines de ganglions : chaque filtre arrête, signale ou détruit les pathogènes et les cellules anormales.

- Activation des réponses immunitaires spécifiques (lymphocytes B fabriquant des anticorps, lymphocytes T détruisant les cellules infectées).

- Rôle central dans la mémoire immunitaire (lymphocytes mémoire stationnant dans les ganglions).

Le système lymphatique et l’immunité : la grande « patrouille » du corps

Les cellules spécialisées

- Lymphocytes B et T : reconnaissent, neutralisent, mémorisent les pathogènes.

- Macrophages : phagocytent bactéries, virus, débris cellulaires.

- Cellules dendritiques : capturent les antigènes et les présentent aux lymphocytes (« professeurs » de l’immunité).

- Cellules NK (Natural Killer) : détruisent les cellules tumorales ou infectées.

La réaction en chaîne

- Un microbe pénètre dans un tissu → capture par les cellules sentinelles.

- Migration vers le ganglion lymphatique : présentation de l’antigène aux lymphocytes.

- Prolifération des lymphocytes spécifiques : armée sur-mesure.

- Retour des lymphocytes « armés » sur le lieu de l’infection via la circulation.

- Destruction du pathogène – la mémoire immunitaire persiste.

Exemple clinique : en cas d’angine, les ganglions du cou gonflent et deviennent sensibles : ils sont « le champ de bataille » où se déroule la lutte immunitaire.

Pathologies et dysfonctionnements du système lymphatique

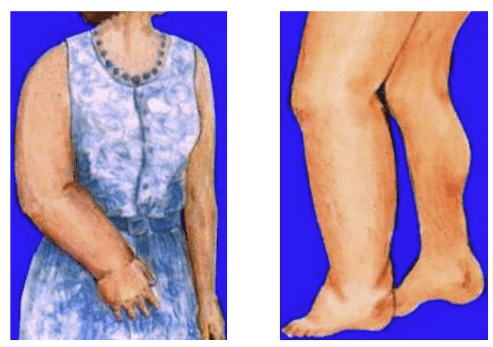

Œdèmes lymphatiques (lymphœdèmes)

Quand la lymphe ne circule plus correctement, elle stagne : c’est la stase lymphatique. Résultat ? Un gonflement localisé, souvent au niveau des bras ou des jambes.

- Causes fréquentes : infections, chirurgie (comme un curage ganglionnaire), cancer.

- Symptômes : sensation de lourdeur, douleurs, gonflement visible, infections à répétition.

Une prise en charge précoce permet souvent de limiter les complications.

Infections des ganglions (adénites)

Lors d’une infection (bactérienne ou virale), certains ganglions peuvent enfler, devenir sensibles ou douloureux. C’est le signe qu’ils jouent leur rôle de « vigie immunitaire »… parfois au prix d’un peu d’inconfort.

Pathologies tumorales (lymphomes, leucémies)

Ces cancers prennent naissance dans les cellules du système lymphatique, en particulier les lymphocytes.

- Lymphomes : atteignent les ganglions et parfois d’autres organes.

- Leucémies : affectent les cellules sanguines issues de la moelle osseuse, dont certaines appartiennent au système lymphatique.

La détection précoce et les avancées thérapeutiques ont amélioré considérablement leur pronostic.

d) Parasitose (éléphantiasis)

Maladie tropicale spectaculaire due à des vers (filaires) transmis par les moustiques.

- Mécanisme : les parasites bloquent les vaisseaux lymphatiques, entraînant un gonflement extrême des membres.

- Zone concernée : régions tropicales d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud.

Immunodéficiences

Quand le système lymphatique ne se développe pas normalement (défaut des organes lymphoïdes), l’organisme devient vulnérable : les infections sévères deviennent fréquentes, parfois dès la naissance.

Certaines formes sont congénitales, d’autres acquises au cours de la vie (exemple : VIH).

Exemples concrets : le système lymphatique au cœur de la vie quotidienne

- Une boule sous la peau après un vaccin ? Pas de panique ! Ce petit gonflement d’un ganglion est le signe que votre système immunitaire est en alerte, prêt à défendre votre corps. C’est un peu comme un poste de douane qui aurait repéré une anomalie : il s’active pour contrôler l’intrus.

- Vous avez subi un curage axillaire dans le cadre d’un traitement contre le cancer du sein ? Votre bras peut devenir plus lourd, gonflé : c’est ce qu’on appelle un lymphœdème, dû à l’accumulation de lymphe, faute de ganglions pour l’évacuer. Une surveillance attentive et des soins adaptés sont alors essentiels pour éviter les complications.

- Vous venez de manger un bon dessert bien gras ? Vos chylifères intestinaux – de fins vaisseaux lymphatiques dans vos intestins – s’activent pour transporter les lipides absorbés. On pourrait presque les imaginer en train de faire la queue pour livrer les graisses au bon endroit !

- Et côté technologie ? Les ultrasons Doppler, souvent utilisés pour observer la circulation sanguine, permettent aussi de visualiser le flux lymphatique. Pratique pour repérer d’éventuels blocages ou vérifier le bon fonctionnement du réseau.

Quiz : teste tes connaissances sur le système lymphatique

- À quoi sert un ganglion lymphatique ?

- Où la lymphe réintègre-t-elle la circulation sanguine ?

- Quel est le rôle principal des chylifères intestinaux ?

- Pourquoi les lymphocytes « patrouillent-ils » la lymphe et non le sang seulement ?

- Que se passe-t-il lors d’un lymphœdème ?

Réponses :

- À filtrer la lymphe, activer la réponse immunitaire et « surveiller » les pathogènes.

- Au niveau des veines sous-clavières (jonction avec la veine cave supérieure).

- Ils transportent les graisses digérées vers la circulation sanguine via la lymphe.

- Car la lymphe parcourt tous les tissus : permet de repérer précocement les infections ou anomalies locales.

- Le membre gonfle car la lymphe ne peut plus s’évacuer : accumulation de liquide et risque d’infections.

Conseils méthodologiques et erreurs fréquentes : spécial bac

🩺 Conseils pour bien comprendre le système lymphatique

- Faites la distinction entre :

- Vaisseaux sanguins : rouges, fermés, avec une pompe (le cœur)

- Vaisseaux lymphatiques : translucides, ouverts, circulation linéaire sans cœur

- Retenez leur double rôle : ramener les liquides et filtrer/surveiller l’immunité.

- Illustrez avec une pathologie ou une adaptation : lymphœdème, gonflement post-infectieux, absorption des graisses…

- Appuyez-vous sur un schéma pour illustrer votre raisonnement (ex : trajet d’une bactérie de la peau vers un ganglion).

- Entraînez-vous à justifier :

- Pourquoi la lymphe afflue-t-elle lorsqu’on masse une zone ?

- Pourquoi ressent-on de la fatigue lors d’une adénite ?

Ouverture : innovations, enjeux et actualité

- Greffes de ganglions. Une avancée prometteuse dans le traitement des lymphœdèmes chroniques : la transplantation de ganglions permet de restaurer partiellement le drainage lymphatique, réduisant les gonflements et améliorant la qualité de vie des patients.

- Immunothérapie et ganglions en première ligne. Dans la lutte contre le cancer, les ganglions lymphatiques deviennent des alliés : véritables bases logistiques du système immunitaire, ils sont utilisés pour activer et entraîner les cellules immunitaires à reconnaître et attaquer les cellules tumorales.

- Lymphome et biologie moléculaire. Grâce aux progrès de la génétique, on peut désormais distinguer plusieurs sous-types de lymphomes en analysant le profil des lymphocytes. Un diagnostic plus fin pour des traitements plus ciblés.

- Imagerie avancée du système lymphatique. Fini le flou : les scanners, IRM et techniques isotopiques comme la lymphoscintigraphie permettent aujourd’hui de visualiser avec précision les flux et les blocages lymphatiques. Un bond en avant pour le diagnostic et la planification des traitements.

Conclusion

Le système lymphatique, longtemps discret, s’affirme comme un pilier de la santé : réseau de « ramassage » des liquides perdus, autoroute stratégique de l’immunité, gardien silencieux qui veille sur le corps entier. De la simple glande gonflée aux traitements les plus modernes, il montre à quel point la défense et l’équilibre passent par une surveillance et une communication parfaites entre tous les tissus.

Maîtriser son anatomie, ses fonctions et ses pathologies, c’est ouvrir la porte à la réussite en SVT, mais aussi à une meilleure compréhension de soi !