Depuis le procès d’Eichmann, Hannah Arendt a bouleversé notre vision du mal : il n’est pas réservé à des monstres, mais peut surgir de l’ordinaire, du conformisme et de l’absence de réflexion. Plutôt que de se contenter de dénoncer, Arendt nous invite à comprendre comment la routine, l’obéissance ou la technicité transforment l’inhumain en geste banal. À l’heure où société, technologie et institutions évoluent, cette réflexion s’impose plus que jamais pour interroger nos responsabilités et réveiller notre sens critique.

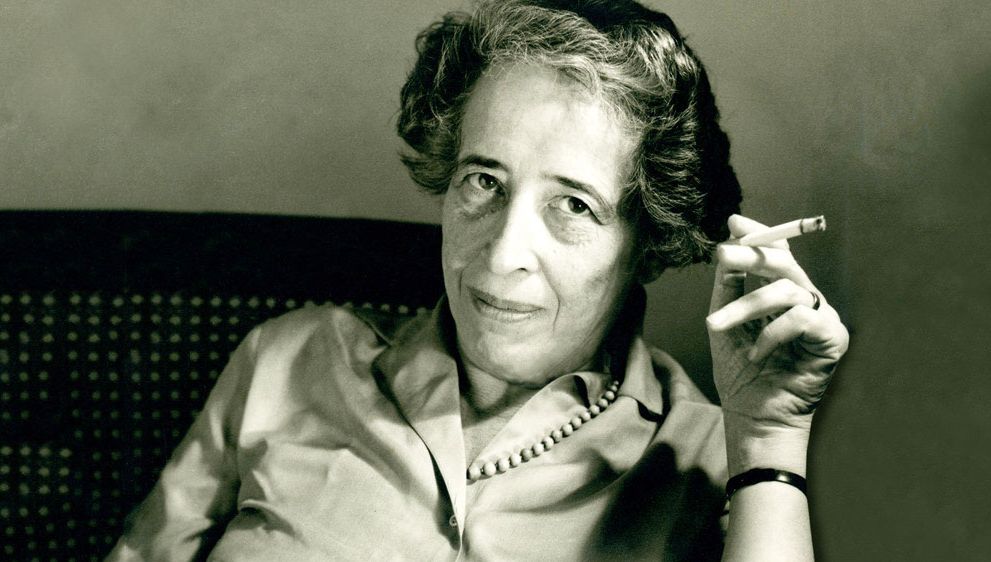

Hannah Arendt : une philosophe au cœur du XXe siècle

Parcours biographique

Hannah Arendt naît en 1906 à Hanovre, dans une famille juive assimilée, où l’on cultive un amour exigeant du savoir. Dès l’adolescence, elle s’immerge dans la lecture des philosophes classiques. Étudiante à l’Université de Marbourg, elle suit les cours de Martin Heidegger. Cette rencontre, à la fois intellectuelle et sentimentale, marque profondément sa pensée. Mais très vite, les violences montantes du national-socialisme bouleversent sa trajectoire. En 1933, elle est arrêtée par la Gestapo pour avoir mené des recherches sur la propagande antisémite. Libérée, elle quitte précipitamment l’Allemagne et entame un long exil, d’abord en France, puis, après l’invasion nazie, aux États-Unis.

Cette traversée de l’histoire l’amènera à écrire de grandes œuvres, parmi lesquelles Les origines du totalitarisme (1951), La condition de l’homme moderne (1958) et Eichmann à Jérusalem (1963). Elle dira plus tard : « C’est dans le vide de la pensée que s’inscrit le mal » Vivre l’expérience de la persécution – être, selon ses mots, « sans droit à des droits » – nourrit à la fois sa révolte et sa réflexion sur la condition humaine.

Engagement intellectuel

« Il n’est de lumière que possible dans les moments les plus sombres. », Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme (1951).

Arendt ne se contente pas de penser le totalitarisme, elle en analyse les mécanismes pour en comprendre la logique et l’émergence. Son engagement intellectuel s’exprime dans une volonté de saisir ce qui distingue le régime totalitaire des autres régimes politiques. Elle observe que le mal radical réside dans la destruction du politique, c’est-à-dire de l’espace commun où l’on débat et où l’on juge. À ses yeux, le totalitarisme ne se contente pas d’opprimer : il atomise les individus, brise toute spontanéité, arrache l’homme à son aptitude à juger. « Le point essentiel, écrivait-elle, est l’incapacité à penser, — pas la stupidité, mais une étrange superficialité. »

Son analyse du totalitarisme dans Les origines du totalitarisme éclaire la spécificité de la domination moderne : le mal peut surgir non d’un penchant démoniaque, mais d’une soumission administrative et d’une obéissance aveugle à la norme. Arendt insiste sur la responsabilité individuelle : pour elle, « penser, c’est apprendre à distinguer le bien du mal ». Son vocabulaire, marqué par les notions de pluralité, de natalité et d’action, révèle son désir de préserver l’irréductible dignité de l’homme face à la mécanique impersonnelle du mal.

La genèse du concept : le procès d’Eichmann

Un reportage qui fait date

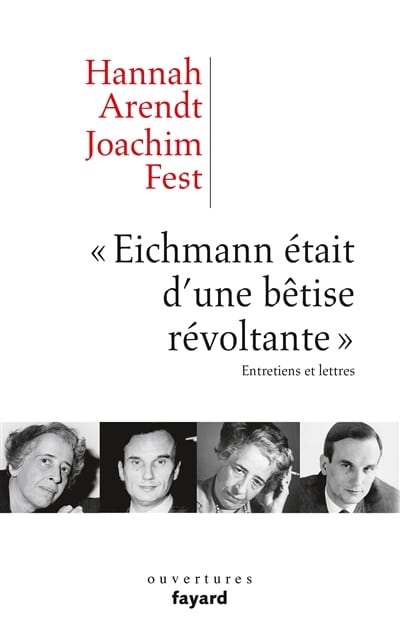

En 1961, Jérusalem devient le théâtre du procès d’Adolf Eichmann, ancien haut fonctionnaire nazi, responsable de la logistique de la « Solution finale ». L’événement captive l’opinion publique mondiale. Pour la première fois, les témoignages des victimes deviennent le centre d’une procédure judiciaire internationale, marquant ainsi un basculement vers une justice qui écoute l’histoire racontée par ceux qui l’ont vécue. Cette audience internationale donne au génocide des Juifs une résonance historique nouvelle, faisant du procès Eichmann ce que le Premier ministre israélien Ben Gourion qualifia de « Nuremberg du peuple juif ».

Hannah Arendt assiste au procès comme reporter pour le magazine The New Yorker. Elle ne cherche pas à relater l’horreur des actes, mais à comprendre comment un homme « ordinaire » peut participer à un crime d’une telle ampleur. Son analyse se démarque par sa volonté de penser le mal autrement : elle s’interroge sur la mécanique administrative qui rend possible la terreur de masse.

Portrait d’Adolf Eichmann

Adolf Eichmann apparaît durant le procès non pas comme un monstre assoiffé de sang, mais comme un administrateur appliqué, soucieux d’exécuter parfaitement les ordres reçus. Arendt décrit un personnage sans épaisseur maléfique, dont la vie se résume à des actes de routine et à une volonté obsessionnelle de se conformer à l’autorité. Bien loin des stéréotypes du criminel diabolique, Eichmann frappe par sa médiocrité. Son langage administratif, truffé de clichés, dévoile son incapacité à penser par lui-même : « Plus on l’écoutait, plus il devenait évident que son incapacité à parler était liée à son incapacité à penser – c’est-à-dire à se mettre à la place d’autrui.

Ce portrait fut source de scandale car il remettait en question une explication confortable et sécurisante du mal. Eichmann n’est pas le chef d’orchestre du nazisme, mais une cheville ouvrière, zélée, sans grande conviction idéologique personnelle. Pour Arendt, « la banalité du mal » désigne ainsi la capacité d’hommes ordinaires, ni fanatiques ni fous, à commettre les pires atrocités à force d’obéissance, d’indifférence et d’incapacité de juger par eux-mêmes. Ce fut la leçon dérangeante du procès. Le cas Eichmann montre que le danger ne réside pas seulement dans la haine ou la monstruosité, mais aussi dans l’absence de pensée critique et d’empathie.

Comprendre la « banalité du mal »

Définition du concept

Eichmann, loin d’être un monstre, incarne selon Arendt l’homme « insignifiant » : un être médiocre et sans convictions profondes, qui ne commet pas les pires atrocités par haine ou cruauté, mais parce qu’il se soumet à l’autorité et s’insère sans distance dans le fonctionnement d’une machine administrative.

La « banalité du mal » ne signifie donc pas que les actes commis sont banals, mais que, dans certaines conditions, des individus tout à fait ordinaires peuvent exécuter des crimes extraordinaires simplement parce qu’ils renoncent à exercer leur jugement moral. Comme elle l’écrit, « Eichmann n’était pas un psychopathe, mais plutôt un bureaucrate zélé qui exécutait ses fonctions sans se poser de questions sur les conséquences morales de ses actions ». Son incapacité à penser par lui-même, à se mettre à la place d’autrui, devient la source d’un mal terrifiant.

Les mécanismes à l’œuvre

Arendt met en garde contre le danger de cette médiocrité : « Ce fut la leçon dérangeante du procès : dans certaines circonstances, la violence extrême peut devenir l’œuvre de personnes médiocres, incapables de penser par elles-mêmes et refusant toute réflexion sur leurs actes ». Ainsi, la « banalité du mal » nous inquiète encore aujourd’hui : elle révèle l’importance capitale du jugement, de la pensée critique et de la vigilance face à la routine et à l’obéissance.

Portée et limites du concept

Les apports

Cette approche a permis d’élargir la réflexion sur la nature des crimes de masse, de comprendre pourquoi certains régimes ou entreprises administratives peuvent susciter, chez des individus ordinaires, une participation à l’horreur alors même qu’ils ne sont ni sadiques, ni fanatiques.

Par exemple, l’analyse d’Hannah Arendt sur la « banalité du mal » s’avère particulièrement féconde pour penser l’essor de l’intelligence artificielle appliquée aux systèmes d’armes modernes. Lorsque des algorithmes pilotent aujourd’hui des dispositifs létaux – drones, robots militaires, systèmes de ciblage autonome –, la dilution de la responsabilité atteint un niveau inédit. À mesure que l’IA prend part à la conduite d’opérations militaires, les décisions vitales (identifier un ennemi, engager une cible, ouvrir le feu) échappent progressivement à l’homme : les machines, complexes et opaques, exécutent des instructions tirées de gigantesques jeux de données, parfois sans intervention humaine directe. Ce glissement technologique entretient ce que certains spécialistes appellent un « irresponsibility gap », une zone grise où personne – ni le soldat, ni le commandement, ni l’ingénieur – n’endosse clairement la charge morale du geste de mort. Dans cette chaîne, chaque rouage invoque le respect des procédures, la justesse présumée de l’algorithme ou la nécessité stratégique : la pensée critique s’efface, la norme supplante le jugement.

B. Critiques et débats

Plusieurs critiques accusent Arendt de minimiser la gravité des crimes nazis ou de décharger les auteurs de leur responsabilité. Certains redoutent que l’accent mis sur l’« insignifiance » d’Eichmann serve à excuser ou expliquer, davantage qu’à condamner. Des historiens et philosophes contestent ainsi l’image d’un simple « bureaucrate zélé », suggérant qu’Eichmann aurait montré une adhésion idéologique plus profonde et une motivation antisémite active. Cela a nourri un débat sur l’exactitude de l’analyse arendtienne et sa portée effective dans l’interprétation des procès de criminels de guerre.

Actualité de la réflexion : pourquoi la « banalité du mal » nous concerne ?

Enseignements pour aujourd’hui : l’exemple de l’euthanasie

Dans les pays où l’euthanasie est légalisée – comme la Belgique, les Pays-Bas, ou plus récemment la France en cours de réforme – les lignes entre soin, soulagement et fin de vie peuvent devenir floues. L’intention initiale repose sur la compassion et le respect de la volonté du patient. Toutefois, Hannah Arendt nous invite à garder une vigilance constante : lorsqu’un acte aussi grave que celui de mettre fin à une vie est intégré dans une pratique institutionnelle et encadré par des procédures, il court toujours le risque de devenir une catégorie ordinaire de l’administration médicale.

En France, le projet de loi relatif à l’« aide à mourir » prévoit une législation encadrée, fondée sur la demande volontaire, libre et éclairée du patient. Mais déjà des voix s’élèvent pour souligner les risques : peut-on garantir que cette décision restera toujours un choix personnel, accompagné, réfléchi ? Que se passera-t-il si des pressions sociales, économiques ou institutionnelles poussent un malade à ne pas « peser sur le système » ou à « soulager » ses proches ? Là encore, comme Arendt le montre, le danger ne vient pas nécessairement d’intentions mauvaises, mais de la déresponsabilisation permise par la procédure. Quand le geste devient automatique, encadré, normalisé, le jugement moral peut s’effacer.

Le philosophe Paul Ricoeur rappelait que toute décision médicale touchant à la vie ou à la mort exige une « éthique de la sollicitude », fondée sur la singularité de chaque histoire humaine. Or, lorsqu’un acte autrefois exceptionnel devient une option clinique parmi d’autres, voire une politique publique, il faut interroger les conditions de cette transformation. Si l’administration de la mort devient une tâche « comme une autre » pour le soignant ou pour l’État, alors s’ouvre un espace où le mal — non par cruauté, mais par conformité — peut réapparaître de façon insidieuse.

Ce point se lit avec force dans le roman de science-fiction Un cantique pour Leibowitz de Walter Miller. Ce récit post-apocalyptique décrit une société où, après une guerre nucléaire, les « camps de miséricorde » ont pour but de soulager les souffrances physiques en proposant aux victimes un suicide assisté. A priori, une solution « humanitaire ». Mais peu à peu, ces institutions deviennent une routine sociale, une réponse systématique à la détresse, et ne posent plus la question : « est-ce bon ou juste ? » Le geste, devenu anonyme, perd son sens moral. C’est exactement le message d’Arendt : le mal naît parfois moins de la haine que de l’automatisme, de la disparition du questionnement.

Enfin, l’histoire nous oblige à convoquer un parallèle terrible : en Allemagne nazie, le programme Aktion T4 visait à « euthanasier » les personnes malades, handicapées ou jugées « inaptes ». Ce programme, bureaucratisé à l’extrême, ne reposait pas sur la haine visible, mais sur des logiques administratives froides, validées par des médecins et techniciens qui, comme Eichmann, « faisaient leur travail ». Ces crimes ont été camouflés sous un vocabulaire médical et humanitaire. C’est une illustration concrète de la banalité du mal : la machine se met en marche, chacun accomplit sa tâche, et l’attention éthique disparaît.

Des pistes pour l’action

Pour que la pensée d’Hannah Arendt garde toute sa pertinence, encore faut-il qu’elle ne reste pas confinée aux pages des livres : elle doit s’incarner dans nos gestes, nos institutions et nos choix collectifs. Penser la « banalité du mal » aujourd’hui, c’est reconnaître que de nombreux domaines de notre vie sociale présentent des signes inquiétants de déresponsabilisation morale. C’est aussi prendre conscience que la seule existence d’un cadre légal ou d’une procédure ne garantit jamais, à elle seule, le respect de la dignité humaine. Pour Hannah Arendt, l’enjeu reste donc de préserver à chaque étape du débat le questionnement, la responsabilité et l’empathie, pour éviter que l’obéissance passive et l’automatisme ne transforment l’exceptionnel en routine et que le mal devienne, précisément, banal.