La biodiversité qui nous entoure est le résultat d’un long processus évolutif, où des millions d’espèces sont apparues, transformées, parfois disparues. Mais comment naissent réellement de nouvelles espèces ? Qu’est-ce que la spéciation, et quels sont ses liens avec la diversité du vivant ? Cet article propose un tour d’horizon captivant pour comprendre l’origine de la vie plurielle sur Terre, et maîtriser l’un des thèmes les plus fascinants de l’évolution biologique.

Comprendre la spéciation : définition et enjeux

La spéciation, c’est le processus par lequel une population ancestrale va se diviser et donner naissance à deux ou plusieurs nouvelles espèces, incapables de se croiser entre elles et produire une descendance fertile. Cette notion est le cœur de la biologie évolutive et explique le foisonnement incroyable de la biodiversité actuelle.

Définition de « espèce » (au sens biologique) : ensemble d’individus capables de se reproduire entre eux et de donner une descendance féconde dans des conditions naturelles.

Enjeux de la spéciation

- Comprendre pourquoi deux espèces voisines ne se croisent jamais dans la nature

- Expliquer l’origine des groupes endémiques (ex : pinsons des Galápagos)

- Saisir comment l’environnement, les habitudes et les hasards influent sur la diversité du vivant

Le travail de la diversité : mutations, isolements, sélection naturelle

La biodiversité repose sur deux piliers :

- La diversité génétique (variations à l’intérieur d’une population)

- La spéciation (multiplication des branches sur l’arbre de la vie)

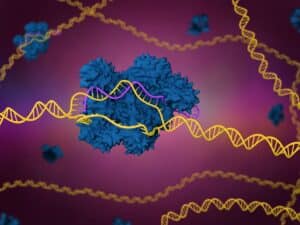

a) Première étape : l’apparition de différences génétiques

- Mutations (modifications de l’ADN aléatoires)

- Recombinaison par la reproduction sexuée

- Flux génétique (mélange de populations distinctes)

- Dérive génétique (variations aléatoires des fréquences d’allèles, notamment dans les petites populations)

b) Deuxième étape : l’isolement, cœur de la divergence

- Si deux sous-groupes d’une même espèce se retrouvent isolés géographiquement ou écologiquement, les échanges de gènes diminuent ou cessent : le « stock génétique » évolue alors différemment dans chaque groupe.

- Avec le temps, ces différences peuvent devenir si importantes que la reproduction devient impossible entre eux : c’est la spéciation.

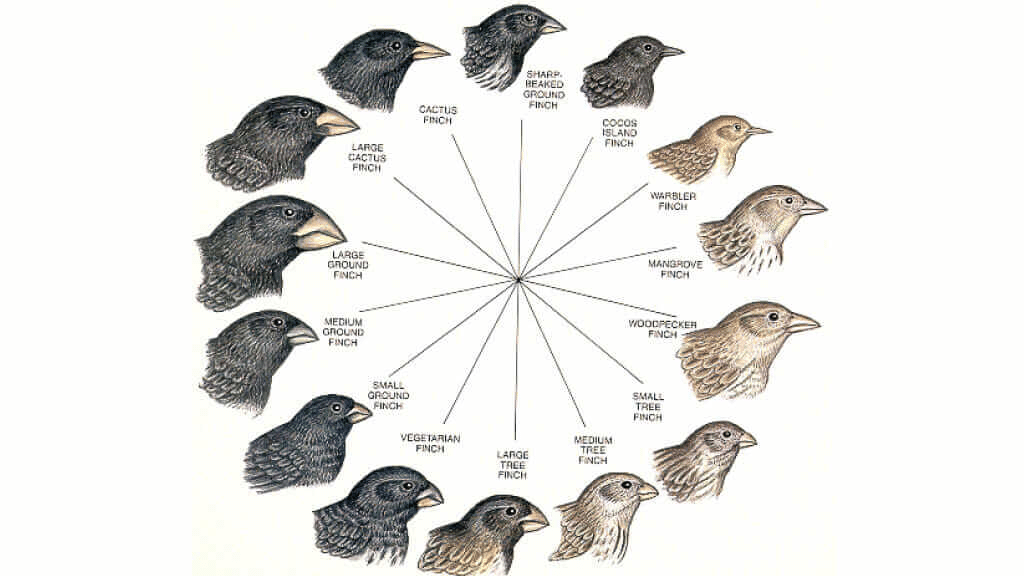

Un exemple emblématique de ce phénomène est celui des pinsons de Darwin aux îles Galápagos. Ces oiseaux, issus d’un ancêtre commun arrivé sur l’archipel, se sont retrouvés isolés sur différentes îles, chacune avec des conditions écologiques distinctes (type de végétation, nourriture disponible, climat…).

Les échanges de gènes entre les populations ont cessé. Chaque groupe a évolué indépendamment, sous l’effet de la sélection naturelle et de la dérive génétique. Résultat : des formes de bec différentes selon le régime alimentaire (graines dures, insectes, nectar…).

Les types de spéciation : mécanismes à l’œuvre

a) Spéciation allopatrique : l’isolement géographique

Le cas le plus classique et fréquent.

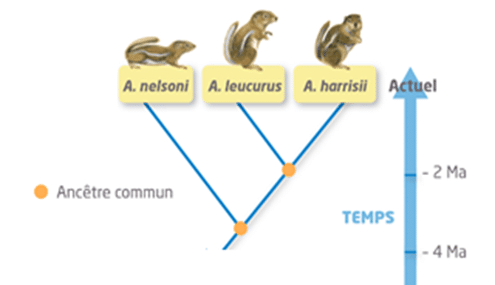

- Un événement (glaciation, formation de montagne, montée des eaux, déplacement d’une population sur une île…) sépare physiquement deux sous-populations.

- Exemples :

- Pinsons de Darwin : une espèce de pinson colonise différentes îles des Galápagos ; comme on l’a vu, chaque groupe, isolé sur une île, évolue indépendamment (forme du bec, régime alimentaire, chant…).

- Écureuils du Grand Canyon : l’apparition du canyon isole des populations qui, sur des milliers d’années, finissent par devenir des espèces distinctes.

- Le manque de contact crée un « barrage » au flux génétique ; l’accumulation de mutations distinctes, la pression de sélection et/ou la dérive génétique conduiront à la divergence.

b) Spéciation sympatrique : la séparation sans barrière physique

Ici, la divergence se produit dans une même zone géographique, typiquement par :

- Différenciation d’habitat ou de ressource (préférence alimentaire, horaire d’activité)

- Mécanismes comportementaux (choix du partenaire, chant, parade nuptiale)

- Polyploïdie (chez les plantes : accident chromosomique qui modifie le nombre de chromosomes et « coupe » la reproduction avec la population d’origine)

- Exemples :

- Mouches à fruits (Rhagoletis) : aux États-Unis, une population s’est adaptée à un nouvel hôte (pommiers au lieu d’aubépine), changement de date de ponte, isolement partiel puis total.

- Plantes à polyploïdie : de nombreuses espèces de blés, fougères, choux, sont issues de fusions ou duplications de génomes.

c) Spéciation parapatrique et péripatrique

- Parapatrique : il existe une zone de contact étroite, mais le flux génétique est partiellement réduit (grands écotones, gradients d’environnements).

- Péripatrique : une petite population marginale s’isole (effet fondateur) et diverge rapidement (ex : oiseaux colonisateurs d’une île vierge).

Les barrières à l’interfécondité : comment se fixent des espèces

Pour qu’il y ait deux espèces distinctes, il faut un isolement reproducteur :

- Barrières prézygotiques (empêchent l’accouplement ou la fécondation)

- Différences de comportement (chant des oiseaux, chimie des phéromones)

- Décalage temporel (saisons de reproduction différentes)

- Isolement mécanique (organes reproducteurs incompatibles)

- Isolement écologique

- Barrières postzygotiques

- Mortalité ou faiblesse de l’embryon ou du jeune hybride

- Stérilité de l’hybride (ex : le mulet, croisement entre un âne et une jument)

Cas d’école : les espèces du genre Ensatina (salamandres de Californie) forment une « bague d’espèces », où des populations intermédiaires sont interfécondes, mais les populations extrêmes, bien que se touchant géographiquement, ne peuvent plus se reproduire entre elles.

Exemples emblématiques de spéciation dans la nature

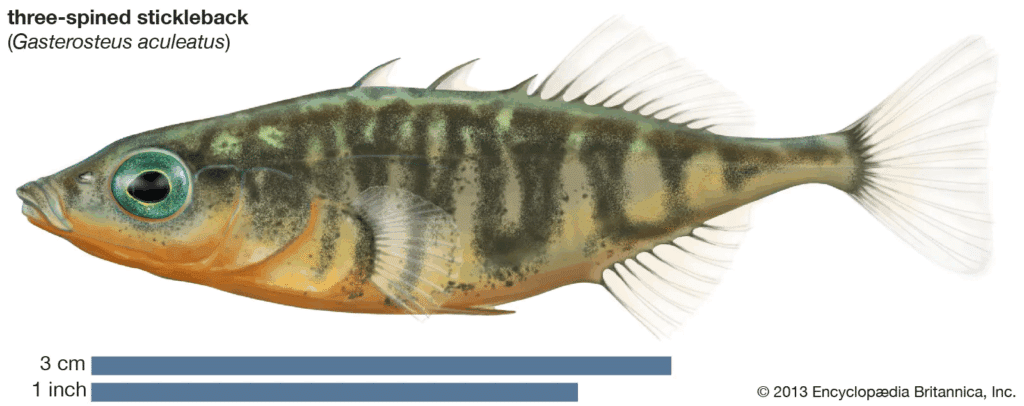

Les trois-spined sticklebacks (épinoches à trois épines)

Dans les lacs du Canada, certaines populations se sont adaptées au rivage, d’autres au large. Pas de barrière géographique physique : préférences écologiques, divergences comportementales et sexuelles ont fini par les séparer en espèces différentes.

La polyploïdie chez les plantes

Chez les fraises, ou les choux en particulier, des « accidents génétiques » ont doublé ou triplé le nombre de chromosomes, produisant de nouvelles espèces capables de vivre sur des milieux différents. Très fréquente chez les plantes : 70 % ont connu au moins un événement de polyploïdisation.

Les cichlidés des Grands Lacs africains

Un exemple spectaculaire de radiation adaptative : plus de 500 espèces sont apparues en quelques milliers d’années, exploitant chacune un type de nourriture, de profondeur, de comportement, de couleur…

Spéciation et biodiversité : liens inséparables

La biodiversité sur Terre résulte d’une succession innombrable de spéciations passées : elle se manifeste à différents niveaux :

- Diversité spécifique : le nombre d’espèces différentes (animaux, plantes, champignons, bactéries)

- Diversité génétique : la variété à l’intérieur d’une même espèce

- Diversité écosystémique : la multitude des milieux de vie créés par ces espèces

- Rôle écologique : chaque espèce joue un rôle unique (pollinisateur, décomposeur, prédateur…) dans la stabilité des écosystèmes.

La spéciation est donc à la fois le moteur et le garant du renouvellement de la vie sur Terre. Sans spéciation, pas de diversité, pas de résilience des milieux face aux changements.

Quiz : testez votre compréhension !

- Qu’est-ce que la spéciation allopatrique ?

- Donnez un exemple de barrière prézygotique.

- Pourquoi la polyploïdie est-elle fréquente chez les plantes ?

- Comment expliquer la diversité de becs chez les pinsons des Galápagos ?

- Peut-on observer la spéciation en temps réel ? Si oui, comment ?

Réponses :

- Apparition d’une nouvelle espèce suite à l’isolement géographique d’une population.

- Différence de chant nuptial, décalage de saisons de reproduction, incompatibilité d’organes sexuels, isolement écologique…

- Parce qu’elle permet la naissance d’espèces nouvelles du fait d’accidents génétiques qui multiplient le nombre de chromosomes.

- Elles résultent d’adaptations à différentes ressources alimentaires selon l’île, avec pression de sélection sur la taille et la forme du bec.

- Oui, par exemple lors de l’adaptation de la mouche Rhagoletis à de nouveaux fruits, ou dans les expériences sur les bactéries.

L’homme, la spéciation et la crise de biodiversité : enjeux contemporains

a) L’impact humain sur la spéciation

- Destruction d’habitats, pollution, fragmentation des milieux : accélèrent l’isolement (et donc parfois la spéciation), mais mènent plus souvent à l’extinction.

- Espèces invasives : introduction d’organismes dans de nouveaux milieux peut provoquer des hybridations, la disparition ou la création d’espèces nouvelles (« hybridogenèse »).

- Bio-ingénierie, OGM, conservation : l’Homme influence jusqu’aux mécanismes de spéciation, en sélectionnant, hybridant, clonant…

b) Les enjeux pour la biodiversité future

- Crise actuelle : le rythme de disparition est 100 à 1000 fois supérieur au taux de spéciation naturel.

- Protection des zones de forte endémicité (îles, forêts primaires, lacs fermés)

- Comprendre la spéciation : identifier où et comment apparaissent de nouvelles espèces, pour les préserver tôt.

c) La résilience écologique grâce à la diversité spécifique

Plus il existe d’espèces, plus un écosystème pourra « encaisser » un choc (climatique, pathogène, etc.). La spéciation reste donc une clé pour l’avenir de la biosphère.

Conseils méthodologiques pour le bac

- Sais distinguer clairement spéciation allopatrique, sympatrique, parapatrique et péripatrique.

- Toujours associer spéciation et isolement reproducteur (et en donner un exemple précis).

- Mémorise des exemples issus de votre manuel ou de l’actualité (Galápagos, cichlidés, mouches à fruits).

- Raconte, schématise, ose l’analogie pour illustrer.

- Entraîne-toi à discuter des enjeux contemporains de la biodiversité et de la crise d’extinction.

Conclusion

La spéciation est le moteur secret de l’explosion de la vie sur Terre : chaque ramification de l’arbre du vivant est le fruit d’une divergence progressive, parfois chanceuse, souvent soumise à l’implacable tri de la sélection naturelle ou au hasard génétique. Comprendre l’apparition de nouvelles espèces, c’est prendre la mesure du dynamisme du vivant, de sa fragilité, de notre responsabilité collective face à la crise actuelle. Préserver la biodiversité, c’est préserver la capacité du monde à se renouveler, à s’adapter, à inventer le futur.