Face à la fragmentation croissante des milieux naturels, routes, cultures et villes s’étendent souvent au détriment des « chemins de la vie ». Mais qu’est-ce qu’un corridor écologique ? Pourquoi leur maintien ou leur restauration est-il devenu l’un des enjeux majeurs de la protection de la biodiversité ? Découvrez comment ces véritables « autoroutes vertes » relient des îlots naturels, permettent aux espèces de circuler, d’échanger, et même de survivre.

Comprendre la fragmentation écologique : de l’île à l’archipel

Jadis, les forêts, prairies, rivières formaient des paysages continus. Aujourd’hui, l’agriculture intensive, l’urbanisation, les routes ou les voies ferrées morcèlent les milieux naturels en parcelles isolées : on parle de fragmentation des habitats.

Imagine une forêt, découpée comme un puzzle dont chaque pièce est séparée par des champs, des routes ou des immeubles. Les animaux et plantes piégés sur chaque morceau peinent à subsister.

Conséquences concrètes :

- Les espèces se retrouvent piégées dans de petites « îles », parfois incapables de rejoindre de nouvelles ressources ou partenaires.

- Les populations s’appauvrissent génétiquement et deviennent plus vulnérables aux maladies, aux aléas, à l’extinction.

Corridor écologique : définition et image vivante

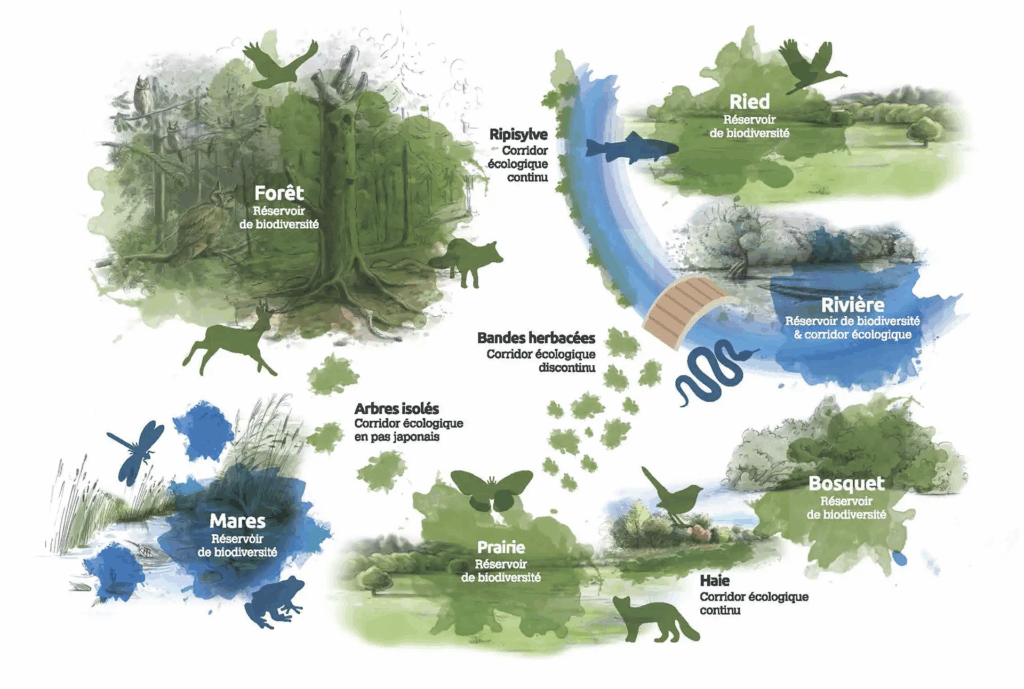

Un corridor écologique (ou corridor biologique) est une zone de transition ou de connexion, plus ou moins naturelle, qui relie deux ou plusieurs habitats favorables à la faune et à la flore.

Il permet la circulation, la dispersion, la migration et la recolonisation des espèces.

Types :

- Corridors linéaires : haies, bandes boisées, lisières de forêts, berges de rivières, talus végétalisés.

- Mosaïques : zones tampons, patchworks de prairies et de bosquets.

Pourquoi les corridors écologiques sont-ils essentiels à la survie des espèces ?

Lutter contre l’isolement génétique

- Flux génétique : en permettant aux individus de se déplacer entre populations, les corridors évitent la consanguinité, favorisent la diversité génétique et la santé des espèces.

- Exemple du lynx en France : les corridors du Jura permettent aux individus de rejoindre les Alpes ou les Vosges, maintenant la vigueur des populations.

Faciliter les cycles biologiques (migration, reproduction)

- Certains amphibiens (grenouilles, tritons) ont besoin de parcourir plusieurs centaines de mètres entre zone boisée (repos) et mare (reproduction).

- Les corridors sont vitaux pour nombre d’espèces migratrices, ou pour des déplacements saisonniers indispensables à leur survie.

Aider à l’adaptation face au changement climatique

- Avec la hausse des températures, les espèces doivent migrer vers des zones plus fraîches ou humides : sans corridors, elles risquent l’impasse ou la disparition locale.

- Les corridors facilitent le déplacement des aires de répartition.

Rétablir les écosystèmes et leur fonctionnement

- Certains pollinisateurs (abeilles, papillons) butinent sur de vastes territoires : sans connexion, la pollinisation est freinée, la reproduction des plantes compromise.

- Les prédateurs (loups, renards, rapaces) ont besoin de vastes territoires : les corridors écologiques étendent leur terrain de chasse, régulent les populations de proies.

Exemples concrets de corridors écologiques en action

a) Les passages à faune et « écoponts »

- Au-dessus des autoroutes ou lignes à grande vitesse, des ponts végétalisés, « écoducs », permettent cerfs, sangliers, blaireaux, grenouilles… de traverser sans danger.

- Chiffres impressionnants : Sur l’autoroute A89 près de Clermont-Ferrand, jusqu’à 30 000 passages d’animaux recensés par an sur un écopont !

Les haies bocagères et ripisylves

- En France et Europe, le bocage (réseau de haies) sert de refuge, de corridor, de garde-manger à des centaines d’espèces.

- Les berges végétalisées de rivières (« ripisylves ») relient forêts, prairies, zones humides, servant d’axe de dispersion aux mammifères, insectes, poissons migrateurs.

Les « trames vertes et bleues »

- Plan national français (« trame verte et bleue ») pour recréer un réseau de corridors terrestres et aquatiques au niveau local, régional, national.

- Objectif : relier les cœurs de biodiversité pour toute la faune et flore sauvage.

Les conséquences d’une absence de corridors écologiques

- Disparition locale d’espèces (« extinction des petites populations piégées »)

- Parasitisme et épidémies favorisées par l’isolement génétique

- Problèmes agricoles : réduction de la pollinisation, augmentation des ravageurs à cause des déséquilibres

- Blocage des grandes migrations saisonnières (ex : cerfs, poissons migrateurs, papillons monarques…)

Exemple frappant : Le hérisson en zone urbaine

Routes, murs et clôtures fragmentent son espace vital et limitent l’accès à la nourriture ou à des partenaires, provoquant un déclin rapide de l’espèce dans de nombreuses régions d’Europe.

Comment fonctionnent les corridors écologiques ? Processus biologiques clés

Les déplacements fauniques

- Dispersion juvénile : jeunes animaux quittent leur territoire de naissance pour éviter la concurrence et la consanguinité ; ils cherchent de nouveaux habitats grâce aux corridors écologiques.

- Migration : déplacements saisonniers (hiver/été, reproduction), parfois sur des centaines voire milliers de kilomètres, facilités par l’existence de corridors naturels ou restaurés.

La colonisation et recolonisation

- Après une catastrophe (incendie, tempête, inondation), espaces « vides » recolonisés plus rapidement si des corridors relient la zone aux habitats sources.

- Exemple récent : recolonisation naturelle de la forêt de Fontainebleau par des martres, venues grâce au maintien de corridors boisés en périphérie.

Le transport passif de graines, spores, organismes

- Vent, eau, animaux eux-mêmes utilisent ces axes verts pour disséminer plantes, champignons, microorganismes (et même certains parasites, d’où la nécessité de gestion fine).

Limites d’efficacité des corridors écologiques

- Qualité de l’habitat : un corridor écologique pollué, trop étroit ou discontinu n’est pas fonctionnel.

- Effet de bordure : proximité des routes, cultures, habitations peut exposer les espèces à des dangers accrus (prédation, collisions, pollution lumineuse).

- Espèces exotiques envahissantes : certains corridors facilitent accidentellement la propagation d’espèces nuisibles.

- Connectivité : il ne suffit pas de créer un corridor, il faut qu’il relie vraiment des habitats adaptés pour l’espèce !

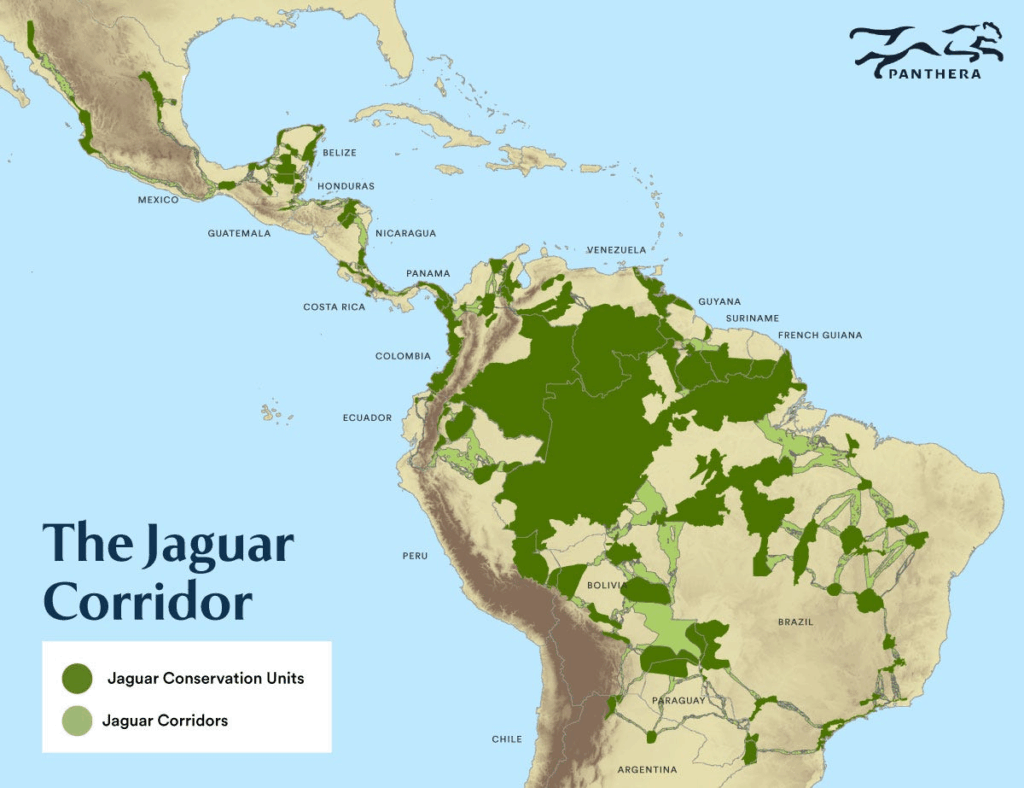

L’importance des corridors à l’échelle mondiale

- Réseau écologique paneuropéen : projet de corridors reliant les grandes forêts européennes, les Alpes, les Pyrénées, jusqu’aux zones arctiques ou méditerranéennes.

- Les couloirs « jaguar » en Amérique centrale : plus de 5 000 km de « calle caliente » (chemin chaud) pour permettre la dispersion des jaguars et préserver leur diversité génétique.

- Chine : « grands corridors du panda » : restauration et protection des forêts pour relier les zones refuges de pandas géants.

Quiz : teste tes connaissances sur les corridors écologiques

- Quelle est la principale fonction d’un corridor écologique ?

- Citez deux conséquences concrètes de la fragmentation des habitats naturels.

- Pourquoi les corridors sont-ils importants pour le maintien de la diversité génétique ?

- Donnez un exemple de corridor mis en place pour aider une espèce emblématique.

- Quels obstacles doivent encore être surmontés pour améliorer l’efficacité des corridors écologiques ?

Réponses :

- Relier des habitats naturels pour permettre la circulation et la survie des espèces (déplacements, migrations, échanges génétiques).

- Isolement des populations, baisse de la diversité génétique, extinction locale, blocage des migrations, baisse de la pollinisation, augmentation des maladies.

- Ils permettent la dispersion des individus entre populations, évitant la consanguinité et renforçant la résistance aux populations aux maladies ou stress environnementaux.

- Les écoponts pour grands mammifères en France ; corridors des pandas en Chine ; réseau alpin-méditerranéen pour le lynx.

- Qualité des corridors, réduction des effets de bordure, limitation du passage des espèces invasives, maintien de vrais « noyaux de biodiversité » à relier.

Conseils méthodologiques : spécial bac

- Toujours associer corridors écologiques et lutte contre la fragmentation dans un schéma de synthèse ou une argumentation écrite.

- Insister sur la pluridisciplinarité : écologie (flux génétique, déplacement), urbanisme, agriculture, gestion du territoire.

- Utiliser exemples locaux ou mondiaux pour illustrer (ex : corridors alpins pour les grands carnivores ou bandes fleuries agricoles pour les insectes).

- Penser à la nuance sur les limites/efficacité réelle : pas un « remède miracle », mais un outil dans un ensemble d’actions pour la biodiversité.

Conclusion sur les corridors écologiques

Les corridors écologiques sont désormais un pilier de la protection de la biodiversité : il ne suffit plus de préserver des espaces naturels, il faut aussi les relier, les reconnecter, les rendre traversables pour tous les acteurs du vivant, du ver de terre à l’ours brun, de la primevère à la chouette. Comprendre et promouvoir ces réseaux, c’est offrir une chance à la nature de s’adapter, de résister, d’exister dans un monde en perpétuelle mutation. En SVT comme dans la société, les corridors sont des passerelles : entre science, action, et avenir partagé.