De prime abord, la famille semble être un concept plutôt évident. Pourtant, ce qui nous apparaît comme « naturel » aujourd’hui ne l’était pas hier, et ne le sera pas nécessairement demain. Pendant longtemps, la famille dite « traditionnelle », composée d’un couple marié, avec des enfants, vivant sous le même toit, a été considérée comme la norme. Mais depuis quelques décennies, ce modèle s’est diversifié. Familles recomposées, monoparentales, couples pacsés ou vivant en union libre : les formes familiales se multiplient. Qu’est-ce que cela change pour les individus et pour la société ? Comment expliquer cette transformation ? Et surtout, ces nouvelles formes de vie familiale remplissent-elles les mêmes fonctions que la famille classique ?

La famille traditionnelle : un modèle en transformation

Il faut d’abord comprendre ce qu’était la norme familiale avant ces transformations. Dans l’après-guerre, durant les années 1950-60, la famille nucléaire s’impose : un couple marié, hétérosexuel, avec enfants. Le mariage est alors perçu comme la condition d’accès à la vie d’adulte, particulièrement pour les femmes, et la famille demeure la cellule de base de la socialisation. Elle assure l’éducation des enfants, transmet les normes sociales, répartit les rôles sexués (le père travaille, la mère s’occupe des enfants) et constitue un socle de solidarité matérielle.

Mais à partir des années 1970, ce modèle se transforme. Le divorce est facilité (loi 1975), la contraception se généralise, et les rôles homme/femme évoluent sous l’effet des mouvements féministes. L’individualisme progresse, et avec lui, l’idée qu’on peut choisir sa vie familiale plutôt que de se plier à un modèle unique. L’idée d’une conception uniforme de la famille commence à vaciller. Le mariage n’est plus une obligation sociale, mais un choix parmi d’autres.

Les nouveaux visages de la famille : recomposition, monoparentalité, PACS

Aujourd’hui, parler de « la famille » au singulier n’a plus vraiment de sens. On assiste à une cohabitation de plusieurs modèles :

- La famille monoparentale : un parent seul (souvent la mère) avec un ou plusieurs enfants. En France, une famille sur quatre est aujourd’hui monoparentale. Cette configuration peut résulter d’un divorce, d’une séparation ou d’un choix assumé, comme celui de faire un enfant seul. Elle soulève souvent des enjeux spécifiques : précarité économique, surcharge mentale, conciliation travail/vie familiale, etc.

- La famille recomposée : des enfants nés d’une union précédente vivent avec un parent et un beau-parent. Ces configurations posent parfois des questions nouvelles sur l’autorité, les rôles parentaux ou les inégalités d’attention et d’investissement éducatif. Elles nécessitent de réinventer des équilibres au quotidien, mais peuvent aussi offrir une richesse relationnelle particulière.

- Les unions hors mariage : de plus en plus de couples choisissent le PACS (depuis 1999) ou l’union libre. Le PACS est aujourd’hui une forme d’union très répandue et offre un cadre juridique souple, sans être aussi engageant que le mariage. En 2022, plus de 209 000 PACS ont été signés, contre 241 000 mariages : le rapport entre les deux s’est considérablement resserré. Ce succès s’explique notamment par une volonté de préserver l’autonomie individuelle tout en officialisant une relation.

- La famille nucléaire : bien que sur le déclin, cette forme traditionnelle reste très présente dans la société.

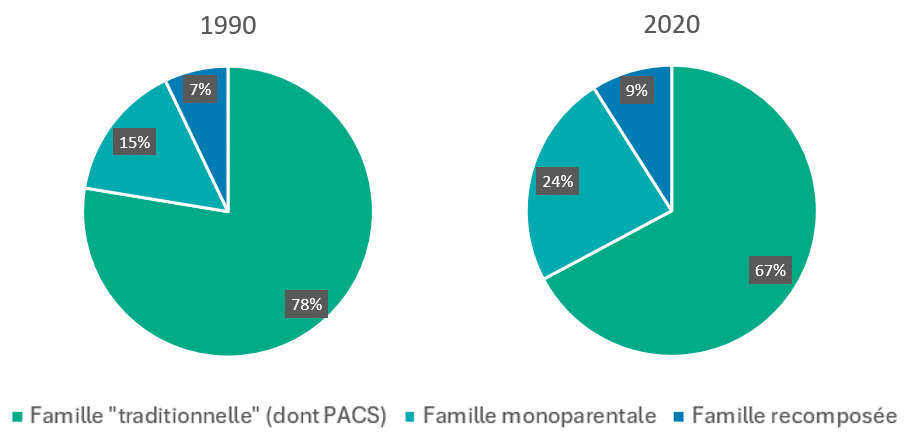

La famille traditionnelle reste le modèle dominant au sein de la société française, malgré la progression importante des autres modèles sur ces dernières décennies.

Ce mouvement de diversification n’est pas une simple anecdote : il reflète des changements profonds dans les rapports aux normes, à l’engagement, et au couple lui-même. Il montre aussi que l’institution familiale ne disparaît pas, mais s’adapte aux évolutions des mentalités et des modes de vie.

Famille et société : deux évolutions qui se répondent

Les transformations de la famille ne sont pas isolées : elles vont de pair avec de profonds changements sociaux. L’une des plus marquantes, c’est bien sûr l’évolution de la place des femmes. Avec la généralisation du travail féminin, l’accès à la contraception, puis le droit à l’avortement, les femmes ont gagné en autonomie financière, mais aussi personnelle. Elles peuvent désormais choisir si, quand, et avec qui elles veulent fonder une famille. Ce qui rend mécaniquement le modèle patriarcal, centré sur l’homme pourvoyeur et la femme au foyer, obsolète.

En parallèle, la société est devenue plus individualiste au sens sociologique : chacun est invité à construire sa vie selon ses propres choix, ses aspirations, ses besoins. La famille n’échappe pas à cette logique. On se marie plus tard, on divorce plus souvent, on recombine plus librement. Le couple n’est plus une obligation sociale, mais un espace d’épanouissement personnel.

La famille s’est donc transformée… parce que la société elle-même a changé. Elle reste centrale, mais elle est devenue plus souple, plus ouverte, et surtout plus choisie.

Lire aussi : Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des individus ?

Conséquences sur la socialisation et la cohésion

Chaque configuration familiale pose ses propres questions en termes de socialisation. La socialisation, c’est ce processus par lequel l’enfant apprend à vivre en société, à intérioriser des règles, des rôles, des comportements attendus. Ce processus s’effectue très tôt, et la famille en est un vecteur essentiel.

Dans une famille monoparentale, le parent peut avoir moins de temps ou de ressources pour accompagner l’enfant au quotidien, ce qui peut jouer sur les apprentissages ou les sociabilités. Mais il serait faux de considérer ce modèle comme déficient : il s’agit simplement d’une évolution vers une nouvelle forme de socialisation.

Dans les familles recomposées, des questions centrées sur le lien avec les beaux-parents, la place des demi-frères de demi-sœurs, la question de la loyauté envers les parents biologiques, complexifient le schéma classique de transmission des normes. Mais ces familles inventent aussi de nouvelles formes de solidarités.

Enfin les nouvelles formes d’union (PACS, union libre) questionnent le rôle des institutions dans la structuration des liens familiaux. Moins de cadre juridique ne signifie pas moins d’engagement, mais un engagement différemment formulé.

Lire aussi : De la socialisation de l’enfant à la socialisation de l’adulte : continuité ou ruptures

Continuité et rupture : vers un modèle plus flexible ?

On pourrait penser que la diversification affaiblit la famille. C’est l’inverse : elle la transforme. Le lien familial n’a pas disparu mais il s’est désinstitutionnalisé. On ne se marie plus parce que c’est une norme sociale, mais parce qu’on choisit de le faire.

La famille reste un repère essentiel, mais elle se redéfinit à chaque génération. Comme souvent, le changement de normes sociales s’accompagne d’un changement de forme, faisant de la famille le reflet d’une institution fluctuante au sein d’une société en mouvement. Mais la fonction de socialisation reste toujours présente, simplement adaptée à des réalités plus diverses et plus fluides.

C’est peut-être justement cette flexibilité qui garantit à la famille son rôle central dans nos sociétés contemporaines. Car même sous des formes nouvelles, elle continue d’assurer un rôle d’ancrage, de transmission, et de soutien face au monde.