Aristote, philosophe grec du IVᵉ siècle avant J.-C., est l’une des figures majeures de la philosophie antique. Élève de Platon, mais critique à son égard, il fonde sa propre école — le Lycée — et inaugure une démarche résolument empirique et réaliste. Il est à l’origine du courant philosophique aristotélicien, centré sur l’observation du réel, la recherche des causes, et la définition des êtres selon leur nature. Pour lui, comprendre le monde, c’est saisir les processus qui mènent chaque chose à s’accomplir pleinement. Et l’homme, être de raison, n’échappe pas à cette logique. À travers sa pensée, Aristote nous invite à voir dans la vie humaine un chemin d’accomplissement, guidé par la vertu et orienté vers un but : le bonheur.

Un monde ordonné et finalisé : la nature selon Aristote

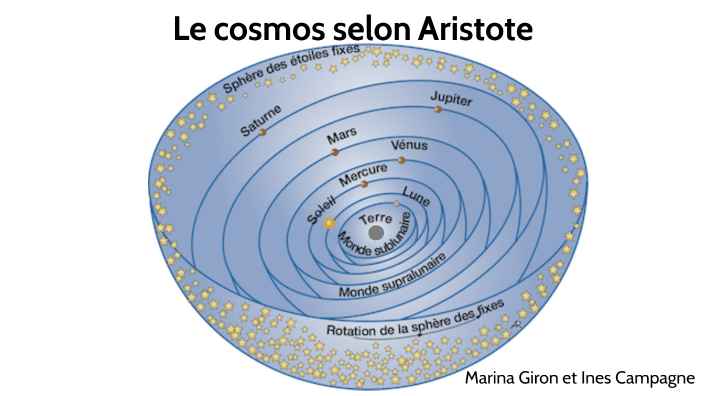

L’idée de cosmos : un univers structuré

Pour Aristote, le monde n’est pas un désordre originel comme chez les présocratiques, mais un cosmos, c’est-à-dire un tout organisé et hiérarchisé. Dans sa Métaphysique, il affirme que « la nature ne fait rien en vain » (Métaphysique, I, 2). L’univers obéit à des lois rationnelles que l’intelligence humaine peut saisir. Contrairement à l’idée de chaos, le monde naturel est compréhensible parce qu’il est ordonné.

Cette rationalité du monde s’exprime par l’entéléchie (ἐντελέχεια) : chaque chose tend naturellement vers son plein accomplissement. La nature suit un ordre stable, où chaque être a sa place. C’est pourquoi Aristote critique les penseurs qui attribuent les phénomènes au hasard (Physique, II, 4). Selon lui, il existe une forme d’intelligibilité immanente : les choses ne sont pas seulement ce qu’elles sont, elles sont aussi ce vers quoi elles tendent.

Par conséquent, comprendre le monde suppose d’en saisir les principes et les causes. C’est précisément ce à quoi Aristote s’attelle dans son étude de la nature (ou phusis). Dès lors, l’enquête sur ce qui « est » exige d’aller au-delà de l’apparence pour découvrir les structures profondes du réel.

La causalité aristotélicienne

Aristote propose dans sa Physique (livre II) une théorie fondamentale pour comprendre la nature : celle des quatre causes. Il ne suffit pas de savoir qu’une chose existe, encore faut-il comprendre pourquoi elle existe telle qu’elle est. Ainsi, toute chose naturelle ou artificielle peut être expliquée selon quatre principes :

- La cause matérielle (ce dont la chose est faite),

- La cause formelle (ce qu’est la chose, sa définition ou son essence),

- La cause efficiente (ce qui produit la chose),

- La cause finale (le but vers lequel elle tend).

Prenons un exemple simple : une statue de bronze. Sa cause matérielle est le bronze, sa cause formelle est la forme de l’homme qu’elle représente, sa cause efficiente est le sculpteur, et sa cause finale est la fonction artistique ou symbolique de l’œuvre. Dans la nature, une graine devient un arbre : sa cause efficiente est la croissance, sa forme est celle de l’arbre adulte, sa matière est le végétal en puissance, et sa fin est de produire un être vivant accompli.

Cette vision globale permet de dépasser les explications partielles du réel. Aristote insiste : ignorer une cause, c’est passer à côté du sens de l’existence d’une chose. Ainsi, le monde devient non seulement observable, mais également explicable par la raison.

La téléologie

Ce qui distingue fondamentalement la pensée d’Aristote, c’est son téléologisme. Pour lui, la nature est orientée vers des fins (telos en grec). Il écrit clairement : « La nature agit toujours en vue de quelque chose » (Physique, II, 8). Cela signifie que les êtres vivants, les objets naturels, voire les institutions, ne sont pas arbitraires : ils existent en vue de leur propre accomplissement.

Par exemple, les dents sont là pour mastiquer. Une main est faite pour saisir. Une graine est faite pour devenir arbre. Aristote ne dit pas que quelqu’un leur a donné une fonction, mais que leur structure interne les oriente vers cette fonction. Il ne s’agit pas d’un finalisme religieux, mais d’un principe immanent aux choses. Leur essence est inséparable de leur fin.

Cette idée de fin s’applique aussi à l’être humain. Comme les autres êtres vivants, l’homme possède une nature qui tend vers un accomplissement : sa pleine actualisation comme être rationnel. Cette idée prépare le terrain pour les développements éthiques et politiques d’Aristote. Car si tout tend vers une fin, alors il faut comprendre quelle est la fin propre de l’homme.

L’homme dans la nature : entre puissance et acte

La distinction puissance/acte

Dans sa Métaphysique (livre IX), Aristote propose une distinction fondamentale pour penser le réel : celle entre puissance (dunamis) et acte (energeia). La puissance désigne ce qu’un être est capable de devenir, tandis que l’acte correspond à ce qu’il est effectivement, ici et maintenant.

Prenons un exemple concret : un enfant a en lui la capacité de parler, raisonner ou marcher. Mais au moment de sa naissance, il ne réalise pas encore pleinement ces capacités. Lorsqu’il grandit, apprend et développe ses facultés, il passe de la puissance à l’acte. Ce processus n’est pas aléatoire : la nature tend vers l’actualisation.

Aristote utilise cette distinction pour penser tous les êtres vivants, mais surtout pour mieux comprendre l’être humain. L’homme n’est pas figé ; il est en devenir. C’est pourquoi la connaissance de ce que l’on peut être importe autant que ce que l’on est déjà. Cette dynamique de réalisation personnelle sera au cœur de son éthique.

L’homme comme animal rationnel

Pour Aristote, l’homme appartient au règne animal. Toutefois, il se distingue par une capacité unique : le logos, que l’on peut traduire par « raison », « discours » ou « langage ». Dans sa Politique, il affirme que « l’homme est un animal politique, doté du langage et de la raison » (Politique, I, 2). Ce n’est pas un être à part, mais un animal spécifique, doté d’un principe supérieur.

Le logos permet à l’homme de délibérer, de juger et de s’exprimer sur le juste et l’injuste. Contrairement aux autres êtres vivants, il ne se contente pas de ressentir ou de réagir : il réfléchit. Cette capacité le rend apte à vivre en société, à construire des lois, à rechercher le bien.

Mais Aristote ne le place pas pour autant hors de la nature. Bien au contraire, l’homme est l’aboutissement d’un processus naturel, une forme d’actualisation supérieure. Il appartient au monde vivant, tout en étant le plus accompli des vivants. Sa nature est d’user de sa raison pour se réaliser pleinement.

L’âme selon Aristote

Dans son traité De l’âme (Peri psychès), Aristote propose une classification précise des fonctions de l’âme. Il distingue trois parties ou facultés principales :

- L’âme végétative, commune à toutes les formes de vie (croître, se nourrir, se reproduire),

- L’âme sensitive, partagée avec les animaux (percevoir, ressentir, se mouvoir),

- L’âme intellective, propre à l’homme (penser, juger, raisonner).

Ces trois niveaux ne s’opposent pas : ils s’articulent et s’imbriquent. L’homme possède donc les deux premières formes, mais s’en distingue par la présence d’une raison active, capable de saisir des vérités universelles.

Ainsi, vivre pleinement en tant qu’être humain, c’est développer la partie la plus haute de son âme : l’intellect. Aristote en tire une conséquence décisive : le but de la vie humaine est d’exercer la raison, car c’est là que réside notre fonction propre. Ce passage de la biologie à l’éthique sera le cœur de sa pensée morale, que nous allons désormais explorer.

L’éthique de la vertu : comment bien vivre selon Aristote

La recherche du bonheur (eudaimonia)

Pour Aristote, le but de la vie humaine, c’est d’être heureux. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel bonheur. Dans l’Éthique à Nicomaque, il précise que le bonheur (eudaimonia) ne consiste ni en la richesse ni dans le plaisir immédiat. Ce qui compte, c’est l’accomplissement durable de soi-même.

Le bonheur est donc l’état de celui qui vit selon sa nature, c’est-à-dire selon sa raison. Il ne dépend pas du hasard, mais du bon usage de nos facultés. C’est pourquoi Aristote ne conçoit pas le bonheur comme une simple émotion, mais comme le fruit d’une vie conforme à la vertu. Être heureux, ce n’est pas ressentir quelque chose, c’est devenir quelqu’un : un être pleinement accompli, par des choix constants et réfléchis.

En ce sens, la recherche du bonheur chez Aristote est exigeante. Elle engage la totalité de l’existence. Elle suppose des efforts, une discipline intérieure, et surtout un développement progressif de la raison et du caractère.

La vertu comme juste milieu

Pour atteindre ce bonheur, il faut pratiquer la vertu. Aristote définit la vertu (aretê) comme une disposition à bien agir, un juste équilibre entre deux excès. Par exemple, le courage se situe entre la lâcheté (trop peu de confiance) et la témérité (trop d’audace). De même, la générosité est un juste milieu entre avarice et prodigalité.

Cette idée de juste milieu ne signifie pas la tiédeur. Il ne s’agit pas de rester neutre, mais d’agir justement, en tenant compte du contexte, de la personne, du moment. La vertu est donc une habitude du jugement et de l’action droite. Elle ne s’improvise pas. Elle s’acquiert par la répétition, comme on apprend à jouer d’un instrument ou à faire du sport. On devient vertueux en agissant vertueusement.

Cela suppose de l’entraînement, mais aussi un modèle : les vertus s’incarnent dans des exemples vivants, que le jeune homme doit observer et imiter. On n’apprend pas la vertu dans les livres, mais par la pratique quotidienne et l’effort moral.

Rôle de la raison dans la vie morale

Chez Aristote, la vertu n’est jamais un simple automatisme. Elle implique toujours un choix raisonné. Ce qui distingue une action vertueuse d’un simple bon réflexe, c’est l’intervention de la raison. Celle-ci évalue les situations, délibère, choisit la voie la plus juste. Dans l’âme humaine, la partie rationnelle doit guider les désirs et les émotions vers le bien.

C’est pourquoi Aristote insiste : la vie éthique est avant tout une vie rationnelle. Agir bien, ce n’est pas seulement faire ce qu’il faut, c’est comprendre pourquoi on le fait. Le sage n’est pas celui qui suit ses envies, mais celui qui maîtrise son jugement et agit avec discernement.

Toutefois, l’homme ne vit pas isolé. Il agit au sein d’une communauté, avec d’autres hommes. La morale chez Aristote ne se comprend donc pleinement qu’à travers la vie en société. C’est ce que nous verrons dans la dernière partie, consacrée à sa philosophie politique.

La politique comme accomplissement naturel de l’homme

L’homme est un animal politique

Dans sa Politique, Aristote affirme une thèse célèbre : « l’homme est un animal politique » (zoon politikon). Il ne veut pas dire que tout le monde fait de la politique, mais que vivre en société est naturel pour l’être humain. Contrairement à d’autres animaux, l’homme a besoin des autres pour s’épanouir pleinement.

Cette tendance naturelle à la vie commune s’explique par le logos, cette faculté de parler, de raisonner, de délibérer. Grâce au langage, les hommes peuvent se comprendre, discuter du juste, de l’injuste, du bien commun. La cité (polis) n’est donc pas un simple regroupement d’individus. C’est une communauté organisée, où l’on cherche à vivre non seulement ensemble, mais bien ensemble.

Ainsi, la politique n’est pas un domaine séparé de la morale : elle en est le prolongement. Pour Aristote, une société juste doit permettre à chacun de se réaliser comme homme, c’est-à-dire comme être rationnel et vertueux.

Finalité de la cité : le bien commun

La vie morale ne peut pas s’épanouir en dehors de la cité. En effet, c’est dans la société que l’on apprend à bien vivre. La famille, les lois, les traditions forment l’individu dès l’enfance. Ce cadre social enseigne les valeurs, les vertus et les limites. Sans éducation politique, pas de formation morale possible.

Cela explique pourquoi Aristote accorde tant d’importance à l’éducation civique. Pour lui, le rôle de la loi n’est pas seulement de punir, mais aussi d’orienter les citoyens vers le bien. Une bonne cité est donc celle qui favorise la vertu et le bonheur de tous. L’éthique et la politique ne s’opposent pas : elles sont profondément liées.

De plus, l’homme trouve dans la communauté le soutien nécessaire à son accomplissement. La solitude n’est pas un idéal : c’est au contact des autres qu’il développe sa raison, sa justice et son humanité.

L’éducation comme base de la vie collective

Contrairement aux sophistes ou à Platon, Aristote ne rêve pas d’une cité parfaite gouvernée par des philosophes-rois. Il observe les régimes existants et cherche à comprendre ce qui fait la stabilité et la justice d’une société. Pour lui, le meilleur gouvernement est celui qui favorise le bien commun, pas les intérêts d’un seul groupe.

La politique est donc un art pratique, au même titre que l’éthique. Elle ne vise pas des idées abstraites, mais l’épanouissement réel des citoyens. Diriger, c’est aider chacun à vivre selon la raison, dans un cadre juste et équilibré. En résumé, l’homme n’est ni un pur individu, ni un rouage anonyme : il est un être de relation, orienté vers la communauté. C’est là qu’il peut réaliser son essence rationnelle, sa vertu et son bonheur.