Depuis leur apparition dans les années 1990, les Talibans suscitent une vive inquiétude. Longtemps associés à des images de miliciens violents, imposant par la force une vision rigoriste de l’islam, ils sont aussi devenus, en août 2021, les maîtres de l’Afghanistan, vingt ans après en avoir été chassés par une coalition internationale. Mais qui sont réellement les Talibans ? Quelle est leur histoire, leur idéologie, et comment expliquer leur longévité politique malgré des décennies de guerre, de sanctions et de rejet international ? Cet article t’apporte des éléments de réponse à ces interrogations.

🌍 Les Talibans : ce qu’il faut retenir

- Origine : Mouvement né en 1994 en Afghanistan, issu des écoles coraniques de la région pachtoune, dans un contexte de guerre et d’effondrement de l’État.

- Idéologie : Mélange d’islam rigoriste (courant déobandi), de conservatisme tribal et de rejet des valeurs occidentales et démocratiques.

- Premier régime (1996-2001) : Pouvoir autoritaire et répressif, violations massives des droits humains, alliance avec Al-Qaïda, chute après les attentats du 11 septembre 2001.

- Retour au pouvoir (2021) : Offensive éclair après le retrait des troupes américaines, prise de Kaboul le 15 août 2021, proclamation d’un nouvel Émirat islamique.

- Situation actuelle : Gouvernement non reconnu internationalement, régime fondé sur la charia, exclusion massive des femmes, répression des opposants, crise humanitaire majeure.

- Conséquences : Libertés supprimées, femmes privées d’éducation et d’emploi, exodes massifs, économie en ruine, société sous contrôle strict.

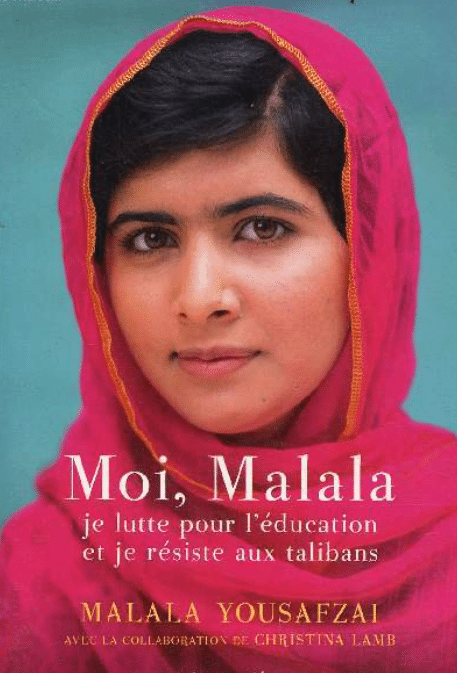

- Symbole de résistance : Malala Yousafzai, militante pour l’éducation des filles, devenue prix Nobel de la paix en 2014 après avoir survécu à un attentat taliban.

👉 Les Talibans incarnent un projet politique structuré mais profondément opposé aux libertés fondamentales. Le défi reste entier : comment soutenir la population sans légitimer ce régime autoritaire ?

Les origines des Talibans : de la Guerre froide à l’émergence d’un mouvement islamiste

Le mot Taliban vient du mot arabe talib, qui signifie « étudiant » — en l’occurrence, étudiant en religion islamique. Le mouvement tire son origine des madrasas (écoles coraniques) sunnites situées à la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan, notamment dans la région pachtoune. Dans les années 1980, alors que l’Afghanistan est envahi par l’Armée rouge soviétique, de nombreux jeunes réfugiés afghans reçoivent une éducation religieuse dans ces madrasas, souvent influencées par le wahhabisme saoudien.

La guerre contre les Soviétiques (1979–1989), soutenue à l’époque par les États-Unis, l’Arabie saoudite et le Pakistan, voit émerger les moudjahidines, des combattants islamistes. Parmi eux, certains anciens étudiants vont progressivement fonder un nouveau mouvement. En 1994, les Talibans, dirigés par le mollah Mohammad Omar, apparaissent dans la province de Kandahar, avec une promesse : restaurer l’ordre, éliminer la corruption et imposer un régime islamique purifié, en rupture avec la guerre civile qui a succédé au départ des Soviétiques.

Leur ascension est fulgurante : en moins de deux ans, ils s’emparent de Kaboul et imposent leur pouvoir sur une grande partie du pays.

L’idéologie des Talibans : islam rigoriste, ordre tribal et rejet de la modernité

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les Talibans ne sont pas un simple mouvement religieux. Leur idéologie mêle plusieurs éléments :

- Une interprétation extrêmement stricte de la charia (loi islamique), influencée par le courant déobandi (né en Inde au XIXe siècle), mais aussi par le conservatisme tribal pachtoune.

- Un rejet profond du pluralisme religieux, des droits des femmes, de la démocratie et de la liberté d’expression.

- Une hostilité marquée envers les valeurs occidentales et toute forme de modernité jugée « décadente ».

Sous leur premier régime (1996–2001), les Talibans imposent des lois extrêmement restrictives : interdiction de la musique, fermeture des écoles pour filles, obligation pour les femmes de porter la burqa (un voile épais, ajouré à hauteur des yeux, qui couvre intégralement le corps, porté par certaines femmes musulmanes selon le Larousse) et de ne pas sortir sans un tuteur masculin. Les exécutions publiques, les amputations et les flagellations deviennent courantes. Les minorités religieuses, notamment les chiites hazaras, sont persécutées.

L’idéologie talibane n’est pas réductible à un islam universel : elle est profondément locale, enracinée dans la culture pachtoune et dans une vision conservatrice du rôle de l’individu dans la communauté. Elle rejette l’idée de citoyen libre au profit d’un ordre collectif rigide, où chacun doit obéir à des règles religieuses et sociales strictes.

1996–2001 : un premier régime isolé et répressif

Lorsque les Talibans prennent Kaboul en septembre 1996, l’Afghanistan est exsangue (à bout de force). Les moudjahidines, anciens héros de la guerre contre l’URSS, se sont entre-déchirés, transformant le pays en champ de ruines. Les Talibans, en promettant l’ordre et la stabilité, séduisent une partie de la population lassée de la guerre. Mais très vite, leur autoritarisme brutal s’impose.

Leur gouvernement, basé à Kaboul, n’est reconnu que par trois pays : l’Arabie saoudite, le Pakistan et les Émirats arabes unis. À l’échelle internationale, les Talibans sont marginalisés, accusés de violations massives des droits humains.

Leur alliance avec Oussama ben Laden, chef du réseau terroriste islamiste Al-Qaïda, va précipiter leur chute. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis exigent que les Talibans livrent ben Laden. Leur refus conduit à l’intervention militaire américaine et à l’effondrement rapide du régime taliban, en quelques semaines seulement.

2001–2021 : une guerre de vingt ans et un retour progressif

Chassés du pouvoir, les Talibans ne disparaissent pas. Retranchés dans les zones rurales, notamment dans le sud et l’est du pays, ils lancent une insurrection armée contre les forces occidentales et le nouveau gouvernement afghan.

Malgré la présence de l’OTAN et des milliards de dollars investis dans la reconstruction du pays, l’Afghanistan reste fragile. Corruption, inefficacité étatique et insécurité chronique favorisent le retour progressif des Talibans dans de nombreuses régions.

Durant ces vingt années, les Talibans opèrent une double stratégie :

- Militaire : attentats, assassinats ciblés, guerilla contre les troupes américaines.

- Politique : négociations secrètes, promesses de modération, développement d’une administration parallèle dans certaines provinces.

À partir de 2018, les États-Unis entament des pourparlers directs avec les Talibans, sans la participation du gouvernement afghan. En février 2020, un accord est signé à Doha (capitale du Qatar) : les troupes américaines se retirent, en échange d’une promesse des Talibans de ne pas soutenir le terrorisme. Ce compromis ouvre la voie à leur retour.

Août 2021 : la chute de Kaboul et le retour au pouvoir

En août 2021, alors que les troupes américaines évacuent le pays, les Talibans lancent une offensive éclair. En moins de dix jours, ils s’emparent de la quasi-totalité du territoire afghan. Le 15 août, Kaboul tombe sans résistance : le président Ashraf Ghani fuit à l’étranger, les institutions s’effondrent, et les Talibans entrent dans la capitale.

Ce retour provoque une onde de choc mondiale. Les images de la panique à l’aéroport de Kaboul, où des milliers d’Afghans tentent de fuir, deviennent symboles d’un effondrement précipité.

Les Talibans proclament un nouvel « Émirat islamique d’Afghanistan », promettent un régime plus modéré, la sécurité pour tous, et le respect des minorités. Mais rapidement, les observateurs constatent un retour aux pratiques autoritaires :

- Fermeture des écoles pour les filles au-delà du primaire

- Éviction des femmes de nombreux emplois publics

- Répression de la presse

- Interdiction de la musique et du théâtre

- Arrestations arbitraires d’opposants ou de manifestants

Comment les Talibans gouvernent-ils aujourd’hui ?

Depuis 2021, les Talibans ont rétabli une gouvernance fondée sur la charia, sans Constitution, sans élections, sans libertés publiques. Le pouvoir est concentré entre les mains du chef suprême, le mollah Hibatullah Akhundzada, installé à Kandahar.

Les ministères sont largement confiés à des figures religieuses ou à d’anciens chefs militaires. Les droits des femmes ont été sévèrement restreints : en décembre 2022, les Talibans interdisent aux femmes de fréquenter l’université. En 2023, elles ne peuvent plus travailler pour les ONG internationales, ni voyager seules sur de longues distances.

Malgré cela, le régime taliban affirme avoir restauré la sécurité dans un pays longtemps en guerre. Il dit lutter contre la corruption et les trafiquants de drogue, et réclame la reconnaissance internationale.

Cependant, aucun pays n’a officiellement reconnu le gouvernement taliban, et l’Afghanistan reste soumis à des sanctions économiques qui plongent la population dans une crise humanitaire majeure.

Quelles sont le incidences sur la société afghane ?

Le retour des Talibans a bouleversé la vie de millions d’Afghans. Les femmes, en particulier, sont les principales victimes : exclues de l’éducation, du travail, de l’espace public, elles sont reléguées à une position domestique, sans voix politique.

La jeunesse, née après 2001, se retrouve privée des libertés qu’elle avait commencé à conquérir : accès à Internet, liberté d’expression, ouverture au monde. Beaucoup cherchent à fuir le pays. D’après l’ONU, plus de 3,3 millions d’Afghans sont déplacés à l’intérieur du pays, et des centaines de milliers ont franchi les frontières, vers le Pakistan, l’Iran ou l’Europe.

L’économie, déjà fragile, est en ruine. La suspension de l’aide internationale (70 % du budget du pays avant 2021) a plongé l’Afghanistan dans la pauvreté. L’accès aux soins, à la nourriture, à l’eau potable est devenu extrêmement difficile dans certaines régions.

Malala Yousafzai : la voix d’une génération contre l’obscurantisme

Symbole mondial de la lutte pour l’éducation des filles, Malala Yousafzai incarne à elle seule la résistance aux Talibans. Née en 1997 dans la vallée de Swat, au nord du Pakistan, elle grandit dans une région où les Talibans pakistanais commencent à imposer leur pouvoir à partir de 2007, interdisant notamment l’école aux filles. Dès l’âge de 11 ans, Malala témoigne anonymement sur un blog de la BBC en ourdou, décrivant le quotidien sous la terreur islamiste. Son courage attire l’attention, et elle devient une figure publique de la défense du droit à l’éducation. En 2012, elle est visée par un attentat : un taliban monte dans son bus scolaire et lui tire une balle dans la tête. Miraculeusement sauvée, elle est soignée en Grande-Bretagne, où elle vit désormais.

Devenue une militante reconnue dans le monde entier, elle reçoit en 2014 le prix Nobel de la paix, devenant à 17 ans la plus jeune lauréate de l’histoire. Par son combat, Malala met en lumière les violences structurelles imposées par les régimes talibans, qu’ils soient en Afghanistan ou au Pakistan. Elle rappelle que derrière chaque loi restrictive, chaque fermeture d’école ou interdiction imposée aux femmes, ce sont des millions de vies entravées, empêchées, réduites au silence. Aujourd’hui encore, Malala continue de plaider pour l’accès universel à l’éducation, convaincue que « un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde ».

Les Talibans face au monde : un isolement croissant

Depuis 2021, les Talibans cherchent à obtenir une reconnaissance internationale. Ainsi, ils multiplient les contacts diplomatiques, notamment avec la Chine, la Russie, le Qatar ou le Pakistan. Mais leur refus d’ouvrir leur régime, notamment sur la question des droits des femmes, empêche toute reconnaissance officielle.

La plupart des pays ont fermé leurs ambassades à Kaboul. Seuls quelques États maintiennent des représentations non diplomatiques pour des raisons humanitaires. Dans cette perspective, l’ONU travaille encore sur place, mais de nombreuses agences internationales ont suspendu leur activité en raison des restrictions imposées aux employées afghanes.

Paradoxalement, les Talibans parviennent à maintenir une forme de stabilité politique interne. Mais cette stabilité est précaire, fragile, et repose sur un contrôle social strict, une absence de pluralisme et une économie en quasi-faillite.

Pour aller plus loin sur les Talibans

Nous te proposons de visionner ce très beau film d’animation, disponible sur certaines plateformes de streaming, adapté de l’ouvrage de Yasmina Khadra, Les hirondelles de Kaboul. Ce roman décrit les conditions de vie très difficiles de la population à travers les destins de plusieurs personnages.

De plus, nous te conseillons de regarder ce reportage en accès libre réalisé par Margaux Benn et Solène Chalvon-Fioriti en 2021 pour la chaîne franco-allemande Arte, qui résume la situation dans la région. Le Monde des cartes propose également une vidéo très complète résumant les quarante ans de conflit en Afghanistan.

Ce que tu dois retenir sur les Talibans

En définitive, les Talibans ne sont pas seulement un mouvement armé ou un groupe religieux : c’est un projet politique structuré, avec une vision du monde cohérente, mais profondément opposée aux valeurs démocratiques et aux droits fondamentaux.

Vingt ans après avoir été chassés, ils ont repris le pouvoir, non par la force brute seule, mais aussi par leur enracinement local, leur capacité d’organisation et les erreurs répétées de la communauté internationale.

Aujourd’hui, l’Afghanistan vit sous un régime autoritaire, isolé, patriarcal et dogmatique. Les défis sont immenses : comment faire pression sur les Talibans sans punir davantage la population ? Comment aider les Afghanes à résister ? Comment repenser une diplomatie efficace, sans reconnaître un pouvoir oppressif ?