Du sport, rien que du sport ? Les Jeux olympiques se veulent apolitiques, centrés sur la paix et l’universalité. Pourtant, depuis leur renaissance moderne en 1896, ils n’ont jamais été étrangers aux grands enjeux géopolitiques. Boycotts, propagande, rivalités entre blocs, choix des villes hôtes : derrière les médailles et les records se cachent souvent des enjeux diplomatiques, économiques et symboliques cruciaux. Les JO ne sont pas qu’un événement sportif : ce sont aussi une scène mondiale où se jouent des rapports de pouvoir.

Des Jeux sous haute tension politique

Dès leurs débuts, les Jeux olympiques modernes, relancés par Pierre de Coubertin, sont rattrapés par la géopolitique. Le sport devient un outil diplomatique pour affirmer sa place sur la scène internationale ou protester contre des régimes.

Quelques exemples de Jeux olympiques marquants

- Berlin 1936 : organisés par l’Allemagne nazie, ces JO visent à montrer la supériorité du régime hitlérien. Le succès de l’athlète afro-américain Jesse Owens, quadruple médaillé, ridiculise cette prétention.

- Munich 1972 : 11 athlètes israéliens sont assassinés par un commando palestinien. Le terrorisme entre brutalement dans l’arène olympique.

- Moscou 1980 / Los Angeles 1984 : en pleine guerre froide, les États-Unis boycottent les JO de Moscou après l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS. En réponse, les Soviétiques boycottent ceux de Los Angeles quatre ans plus tard.

Les JO sont alors un miroir des tensions internationales. Participer ou non devient un acte diplomatique fort.

Accueillir les JO : une vitrine de puissance

Organiser les Jeux olympiques est bien plus qu’un simple honneur sportif : c’est un acte géopolitique stratégique. Cela permet de montrer au monde sa modernité, sa richesse, son organisation… et parfois de redorer une image ternie.

Quelques exemples récents

- Pékin 2008 : les premiers JO organisés par la Chine marquent l’entrée du pays sur la scène mondiale comme superpuissance assumée. Stades futuristes, cérémonies spectaculaires : tout est pensé pour impressionner.

- Sotchi 2014 : la Russie de Poutine y investit plus de 50 milliards de dollars, un record. C’est l’occasion d’affirmer son retour comme acteur global, à la veille de l’annexion de la Crimée.

- Paris 2024 : la France veut montrer son ouverture, son engagement pour l’environnement (avec des JO « verts ») et son rayonnement culturel à travers le monde.

Pour les pays organisateurs, les JO sont un outil de soft power, une façon d’influencer positivement l’opinion internationale. Mais c’est aussi parfois une tentative de masquer des réalités internes : atteintes aux droits humains, inégalités, dépenses massives…

Les athlètes : nouveaux acteurs politiques

Aujourd’hui, les sportifs eux-mêmes deviennent des voix politiques. Les JO sont censés être neutres, mais certains athlètes utilisent leur notoriété pour défendre des causes.

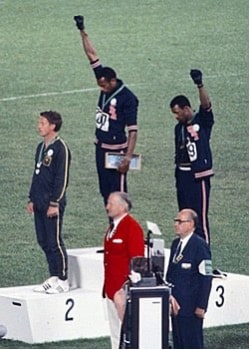

- En 1968, les sprinteurs américains Tommie Smith et John Carlos lèvent le poing sur le podium pour dénoncer la ségrégation raciale aux États-Unis.

- Aux JO de Tokyo 2021, des sportifs s’expriment sur les violences policières, les droits LGBTQ+, ou encore la santé mentale, à l’image de Simone Biles.

- Des athlètes russes et biélorusses sont exclus des compétitions après l’invasion de l’Ukraine en 2022, montrant à quel point le sport reste politisé.

Les athlètes sont aujourd’hui des influenceurs globaux, et les JO deviennent une tribune. Cette prise de parole dérange parfois, mais révèle que le sport est aussi une affaire de valeurs et de luttes.

Boycotts, exclusions et tensions diplomatiques

Le rêve d’un monde uni autour du sport reste souvent mis à mal par les crises géopolitiques. Plusieurs épisodes récents l’illustrent :

- Pékin 2022 : de nombreux pays occidentaux organisent un boycott diplomatique des JO d’hiver, protestant contre le traitement des Ouïghours en Chine.

- Paris 2024 : des débats ont déjà lieu sur la présence ou non des athlètes russes, dans le contexte de la guerre en Ukraine. La France tente de préserver la neutralité de l’événement tout en prenant position.

Ces tensions soulignent un paradoxe : les JO sont censés unir, mais ils deviennent souvent un terrain de confrontation indirecte entre puissances.

Les JO : un laboratoire de soft power

Les Jeux sont un levier de rayonnement mondial, à travers :

- la culture : cérémonies d’ouverture, musiques, mise en scène… Les pays organisateurs racontent leur histoire et diffusent leurs symboles.

- l’image numérique : les JO génèrent une énorme visibilité sur les réseaux sociaux. Chaque épreuve devient un clip diffusé à l’échelle planétaire.

- la diplomatie sportive : la participation d’États rivaux dans la même arène peut ouvrir un dialogue indirect (ex. : Corée du Nord et Corée du Sud défilant ensemble en 2018).

Les JO façonnent les imaginaires collectifs. Ils influencent les perceptions, consolident des alliances, mais peuvent aussi alimenter des conflits narratifs.

Conclusion : des Jeux pas si neutres

Les JO sont bien plus que des compétitions sportives. Ce sont des événements géopolitiques majeurs, où se croisent ambitions, symboles et tensions. Si l’idéal olympique repose sur l’unité et la paix, la réalité montre que les Jeux sont aussi le reflet des fractures du monde. Pour les comprendre pleinement, il faut donc aller au-delà des médailles… et lire entre les lignes du spectacle.