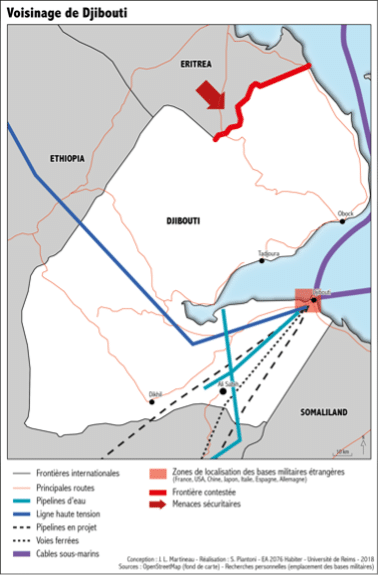

Un avion militaire américain décolle d’une base au Qatar. En Afrique, des soldats français opèrent depuis une base au Niger. À Djibouti, plusieurs puissances mondiales — Chine, États-Unis, France — se côtoient à quelques kilomètres de distance. Partout dans le monde, les bases militaires étrangères sont devenues des points d’ancrage stratégique. Présentes sur tous les continents, elles soulèvent des interrogations : sont-elles des moyens de sécurité collective et d’alliance, ou bien des instruments de domination et d’ingérence ?

Des bases au service de la puissance militaire

Une projection de force rapide

Les bases militaires permettent à une puissance d’intervenir rapidement en cas de crise ou de conflit. Elles servent de points d’appui logistique, de surveillance, de stockage ou de coordination.

Exemple concret : les bases américaines au Koweït, au Qatar ou à Bahreïn ont permis aux États-Unis d’intervenir en Irak (2003) ou en Afghanistan (2001).

Ces implantations renforcent la capacité de dissuasion et la réactivité militaire dans des zones sensibles.

Un outil de puissance globale

Avoir des bases à l’étranger, c’est aussi affirmer sa présence politique et son influence dans une région.

Les États-Unis possèdent aujourd’hui plus de 750 bases dans une soixantaine de pays, un réseau qui témoigne de leur statut de superpuissance.

La Chine, plus récemment, développe des implantations stratégiques dans le cadre de sa montée en puissance (ex : base militaire à Djibouti ouverte en 2017).

Entre sécurité régionale et tensions géopolitiques

Un rôle parfois stabilisateur

Les bases peuvent jouer un rôle de protection pour des pays alliés ou de lutte contre le terrorisme.

Exemple : la présence militaire française au Sahel (opération Barkhane jusqu’en 2022) visait à soutenir les États sahéliens dans leur lutte contre les groupes jihadistes.

De même, les bases de l’OTAN en Europe de l’Est rassurent les pays frontaliers de la Russie.

Mais aussi des sources de rejet

Cependant, la présence étrangère peut être vécue comme une forme d’occupation ou une atteinte à la souveraineté nationale.

Exemples :

- Au Japon, la base américaine d’Okinawa est critiquée depuis des décennies par une partie de la population.

- Au Mali, la montée du sentiment anti-français a conduit à la fermeture de plusieurs bases militaires françaises et au départ des troupes.

Parfois, ces implantations cristallisent des tensions politiques ou alimentent des mouvements nationalistes.

Coopération militaire ou influence géostratégique ?

Des accords bilatéraux variables

Les bases ne sont pas toujours imposées. Dans de nombreux cas, elles sont le fruit d’accords entre États, avec des compensations financières ou une coopération sécuritaire.

Exemple : en Afrique, plusieurs États accueillent des bases étrangères (françaises, américaines, russes) dans le cadre de partenariats militaires ou de formation.

Mais ces accords posent la question du déséquilibre entre les parties : l’État hôte est-il réellement libre de dire non ?

Vers une recomposition mondiale ?

Aujourd’hui, de nouvelles puissances — Chine, Inde, Turquie, Russie — cherchent à étendre leur influence via des bases militaires ou navales à l’étranger.

Ce phénomène transforme l’espace stratégique mondial :

- les points de passage maritimes (mer Rouge, détroit d’Ormuz, Pacifique Sud) deviennent des zones d’intérêt croissant ;

- la coopération militaire est de plus en plus utilisée comme un outil diplomatique.

Conclusion : présence ou ingérence ?

Les bases militaires étrangères peuvent être des outils de coopération et de stabilisation, mais aussi des symboles de domination et d’ingérence.

Elles reflètent les rapports de force internationaux, tout en soulevant des questions sur la souveraineté, l’équilibre régional et la légitimité de l’intervention militaire étrangère.

Dans un monde multipolaire, leur rôle dépendra de la transparence des accords, du respect des peuples… et des intentions réelles des puissances qui les contrôlent.