Dans cet article, nous revenons avec toi sur Moïse Maïmonide, grand penseur du judaïsme.

Maïmonide dans l’histoire et la tradition intellectuelle juive

A. Courte biographie

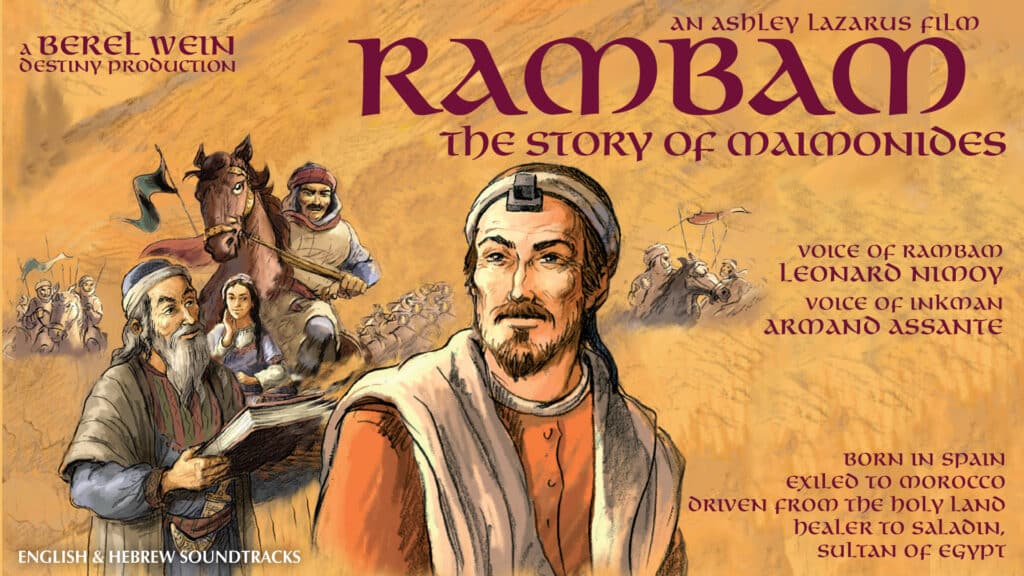

Moïse Maïmonide, ou Rabbi Moïse ben Maïmon (Rambam), s’impose au XIIe siècle comme l’un des plus grands penseurs du judaïsme. Son parcours illustre la tension entre fidélité à la tradition et ouverture à la rationalité philosophique. Né en 1138 à Cordoue, dans une Andalousie marquée par l’effervescence culturelle et le dialogue interreligieux, il connaît très jeune l’exil, contraint, avec sa famille, de fuir la persécution almohade. Après avoir erré d’Al-Andalus vers le Maroc, puis la Terre d’Israël, il s’établit finalement à Fostat (Le Caire) où, tout en exerçant la médecine, il produit ses œuvres majeures : la « Mishné Torah » (1177) et « Le Guide des égarés » (Moreh Nevoukhim, vers 1190).

B. Tension entre tradition et innovation chez le Rambam.

Dans « Le Guide des égarés », Maïmonide affirme que « la Torah ne vient pas contredire l’intellect », mais dévoile des vérités profondes masquées par le langage symbolique (Guide I,2). Pour lui, la lecture allégorique ouvre la voie à une concordance entre Écriture et philosophie : « Il faut interpréter la Torah à la lumière de la raison droite — car la foi sans raison n’est point la foi voulue par Dieu » (Guide II,25). Cette position, héritière d’Aristote, mais aussi du néo-platonisme, heurte certains rabbins : l’excommunication du Guide en France au XIIIe siècle en témoigne.

C. Une remise en cause de l’anthopomorphisme divin

Si Maïmonide se veut « fidèle aux Sages » (Guide III,51), il n’hésite pas à discuter leurs opinions. Face à la question de l’anthropomorphisme divin, il tranche nettement : « Tout langage corporel appliqué à Dieu n’est que métaphore, adressée aux masses » (Guide I,35). Il rejoint ainsi la voie négative (via negativa) des Pères chrétiens et d’Avicenne : mieux vaut dire ce que Dieu n’est pas, plutôt que de risquer l’idolâtrie conceptuelle. De fait, la pensée maïmonidienne fait dialoguer la tradition juive, la philosophie grecque et la théologie musulmane. Par cette synthèse exigeante, il suscite admiration et polémiques : on trouve, dès le Moyen Âge, ses défenseurs (Samuel Ibn Tibbon, traducteur du Guide) et ses détracteurs (Meïr de Rothenburg, les Tosafistes). Son legs témoigne d’une judaïté inquiète et audacieuse, soucieuse de concilier fidélité et raison, loi mosaïque et vérité universelle.

L’héritage d’Aristote dans la pensée maïmonidienne

A. L’héritage du Philosophe

Au cœur de la philosophie maïmonidienne, l’empreinte d’Aristote ne laisse place à aucun doute. Maïmonide considère « le Philosophe » comme un guide essentiel pour comprendre à la fois la nature et la loi divine. Les grands thèmes de la métaphysique aristotélicienne — la distinction entre substance et accident, la hiérarchie des causes, l’idée d’un Premier Moteur immobile — structurent en profondeur le Guide des égarés. Il écrit : « Tout ce qui existe a une cause, sauf la Première Cause… c’est d’elle que procède tout l’être » (Guide II,13), reformulant la thèse d’Aristote dans la Métaphysique (Livre Lambda). La causalité occupe ainsi une place centrale : Maïmonide distingue, selon Aristote, quatre types de causes (matérielle, formelle, efficace, finale) et les met au service d’une explication rationnelle des miracles bibliques, qu’il lit comme l’action de lois naturelles exceptionnelles plutôt que comme un bouleversement absolu de l’ordre du monde.

B. Le rôle du prophète

L’intellect agent, développé dans le De Anima d’Aristote, donne à Maïmonide un cadre puissant pour penser la connaissance. Il affirme : « L’intellect humain, en s’unissant à l’intellect agent, acquiert la connaissance prophétique » (Guide II,36). Ce schéma, déjà repris par Avicenne et Averroès, place le prophète au sommet de la hiérarchie intellectuelle, capable de saisir la Loi divine non par simple inspiration, mais par perfection rationnelle. Ainsi, le prophétisme devient un idéal de savoir universel, ce qui explique l’exigence maïmonidienne de formation philosophique du prophète.

C. Une réinterprétation juive d’Aristote

Pour autant, Maïmonide n’est pas un simple traducteur d’Aristote : il adapte et reformule. À la différence d’Aristote, il affirme la création du monde ex nihilo, par référence à la Genèse, mais reconnaît la force de la doctrine aristotélicienne de l’éternité. Ce qu’il dit : « La foi en la création ne contredit pas la raison, mais transcende ses limites… » (Guide II,25). Il fait dialoguer Aristote avec la tradition juive, en recourant au Pshat (sens littéral) et au Drash (exégèse) pour relire la Torah à la lumière de la philosophie. Par cette intégration sélective, Maïmonide propose une œuvre où Aristote parle la langue d’Israël.

La foi et la raison selon Maïmonide : opposition ou collaboration ?

Maïmonide introduit le primat de l’interprétation (ta’wil, terme emprunté à la tradition islamique) : « S’il existe une contradiction apparente entre la Torah et la raison, il faut réinterpréter le texte sacré selon les exigences de l’intellect » (Guide II,25). Ainsi, il rejoint la grande herméneutique monothéiste, celle qui, de Philon à Averroès, affirme l’unité de la vérité, révélée comme rationnelle. Grâce à cet équilibre, foi et raison collaborent à dévoiler le sens ultime de la Loi et du monde.

A. Foi VS Raison

Chez Maïmonide, la tension entre foi et raison devient un moteur créatif au cœur de sa philosophie. Il considère que la Torah et l’intellect authentique ne sauraient se contredire ; au contraire, ils convergent vers la compréhension du divin. Cette approche contraste nettement avec la suspicion de certains de ses contemporains à l’égard de la philosophie. Dans le Guide des égarés, il affirme : « Accepte la vérité de celui qui la dit, qu’il soit juif ou non. » (Introduction). Ainsi, la quête rationnelle pour percer le sens des textes religieux s’inscrit dans une fidélité à la révélation, non dans une volonté de la dissoudre.

B. Maimonide et les miracles

Cette perspective éclaire notamment la question des miracles. Pour Maïmonide, le miracle ne contrevient jamais à l’ordre de la nature établi par Dieu : « Les miracles sont inscrits dans la structure même de la création, créés depuis l’origine pour se produire au moment voulu » (Guide II,29). Il refuse d’opposer radicalement surnaturel et naturel ; la causalité, héritée d’Aristote, demeure la grille d’analyse du monde biblique. Par exemple, la traversée de la mer Rouge ne relève pas d’une suspension arbitraire des lois naturelles mais d’un déploiement exceptionnel de moyens naturels placés dès l’origine.

C. La question de la Providence

La création du monde oppose la foi juive, qui affirme un commencement absolu (creatio ex nihilo), et la doctrine aristotélicienne de l’éternité du monde. Maïmonide reconnaît la puissance logique d’Aristote, mais choisit la foi révélée, tout en soulignant que la raison ne peut trancher définitivement la question : « Nous croyons à la création, non parce qu’Aristote la réfute, mais parce que la révélation l’enseigne, et la raison demeure à ce propos muette » (Guide II,13).

Lorsqu’il s’agit de l’intervention divine – et donc de la providence –, Maïmonide adopte encore une posture médiane. Il rejette l’idée d’un Dieu intervenant arbitrairement, mais affirme une providence proportionnelle à l’intellect, expliquant : « Plus l’intelligence se perfectionne, plus la Providence s’étend sur l’individu » (Guide III,17). Ce modèle, qui n’est ni celui d’un Dieu absent ni d’un « magicien cosmique », traduit la volonté d’intégrer le souci de rationalité tout en préservant la transcendance divine.

Exemples concrets et implications philosophiques

A. Lecture philosophique des commandements : le chabbat et la création ex nihilo

Maïmonide aborde la mitsva du chabbat non comme une simple prescription rituelle, mais comme un trait d’union entre métaphysique et éthique. Dans le Guide des égarés (II,31), il écrit que « le repos du septième jour constitue un rappel de la création du monde ex nihilo », s’opposant de manière explicite à la thèse aristotélicienne de l’éternité cosmique. Il explique que la kiddoush (sanctification du Shabbat) rend témoignage à l’acte créateur de Dieu, établissant ainsi une doctrine du temps qui n’est ni cyclique, ni rigide, mais orientée vers un commencement absolu. Par cet ancrage philosophique, Maïmonide donne au chabbat une portée universelle : il affirme la contingence et la dépendance ultime de l’univers à l’égard d’un Créateur transcendant, renvoyant aux débats sur la creatio ex nihilo. Ce positionnement s’inscrit à la fois contre Aristote et en dialogue avec Augustin, qui évoque aussi la création du monde « hors du temps » (Confessions, XI).

B. Le problème du mal : le mal comme privation

Sur le mal, Maïmonide développe une réflexion héritée à la fois d’Aristote et d’Augustin. Il refuse d’attribuer le mal à une force positive ou substantielle dans la création. Dans le Guide (III,10-12), il affirme : « Tout mal n’est que privation de bien. » Selon lui, Dieu crée « uniquement le bien » ; le mal naît du défaut, de l’absence ou de la corruption d’un ordre naturellement bon. Par exemple, la maladie n’est pas créée en tant qu’entité autonome, mais provient d’une défaillance dans l’équilibre naturel. Maïmonide se rapproche ici de la privatio boni augustinienne, mais la relit à travers la grille de causalité d’Aristote. Ce concept permet de réconcilier la toute-puissance divine avec l’existence de la souffrance : Dieu n’a pas voulu le mal, il accompagne la liberté des créatures et les limites inhérentes à la matière.

C. Réactions médiévales et modernes : controverses et héritages

La démarche philosophique de Maïmonide a toujours suscité d’intenses polémiques. Au Moyen Âge, ses interprétations allégoriques et sa volonté de concilier Torah et raison scandalisent certains milieux rabbiniques. Au XIIIᵉ siècle, ses œuvres subissent des condamnations solennelles, certains allant jusqu’à brûler le Guide des égarés sur la place publique à Montpellier (1232). Ces oppositions traduisent la crainte de voir la philosophie miner les fondements de la foi traditionnelle. Néanmoins, d’autres savants juifs, notamment Samuel Ibn Tibbon ou Gersonide, prendront sa défense, soulignant la fécondité de sa méthode herméneutique.

À l’époque moderne, l’influence de Maïmonide dépasse les frontières du judaïsme. Spinoza, bien qu’il s’écarte de la métaphysique du Rambam, reprend l’effort de rationalisation de la loi mosaïque ; il admire la lucidité de sa critique de l’anthropomorphisme. Au XXᵉ siècle, Léo Strauss relit l’œuvre maïmonidienne comme une tentative unique pour sauver la philosophie au sein du texte sacré, voyant en lui le précurseur d’une lecture esotérique du Torah : « Maïmonide a su préserver la raison du dogme sans sacrifier aucun des deux. » Il inspire également le débat contemporain sur la laïcité et la coexistence entre foi et rationalité dans la modernité.

Conclusion

Maïmonide, ce sage du Moyen Âge, a réussi le tour de force d’être à la fois le « super-héros » de la foi juive et un adepte du mode « cerveau allumé » de la raison aristotélicienne. Il nous rappelle que croire, ce n’est pas fermer les yeux face à la raison, mais plutôt lui donner une paire de lunettes philosophiques pour mieux voir le divin. En combinant la foi et la raison, il a ouvert la voie à une pensée où les dogmes ne sont pas des murs, mais plutôt des fenêtres ouvertes sur le monde.

Aujourd’hui, dans un monde souvent divisé entre croyants « survoltés » et rationalistes « convaincus », l’exemple de Maïmonide résonne encore. Il invite à remplacer les guerres de tranchées idéologiques par un dialogue… presque diplomatique ! En effet, à l’heure où les débats sur la science et la religion agitent l’espace public, où la coexistence entre diverses croyances et la sécularité est plus que jamais un défi, Maïmonide semble nous murmurer : « Pourquoi choisir entre foi et raison quand on peut les faire collaborer ? »