Et si un simple incident maritime suffisait à ralentir l’économie mondiale ? En mars 2021, le blocage du canal de Suez par un navire géant a paralysé une part importante du commerce international pendant plusieurs jours. Cette scène spectaculaire a révélé au grand public le rôle central que joue ce couloir maritime étroit, situé en Égypte, dans la circulation des biens à l’échelle planétaire. Depuis son inauguration au XIXe siècle, le canal de Suez est devenu un symbole de la mondialisation, mais aussi un espace convoité, surveillé et parfois disputé. Comment un canal artificiel est-il devenu un enjeu géopolitique majeur ?

Une artère commerciale mondiale

Le canal de Suez relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Il permet aux navires de gagner en moyenne 10 jours de navigation en évitant le contournement de l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance.

Chaque année, ce sont près de 20 000 navires qui y transitent, transportant 12 % du commerce mondial et environ 30 % du trafic mondial de conteneurs. Il est donc indispensable pour les échanges entre l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient.

Exemple marquant : En 2021, l’immobilisation du porte-conteneurs Ever Given pendant six jours a bloqué des centaines de navires, perturbant les chaînes d’approvisionnement et coûtant des milliards de dollars à l’économie mondiale.

Une zone sous haute tension

Depuis sa création en 1869, le canal de Suez est un espace hautement stratégique, convoité par les grandes puissances.

Héritage colonial et crises diplomatiques

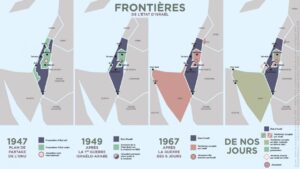

Pendant longtemps, le canal a été contrôlé par la France et le Royaume-Uni. En 1956, le président égyptien Gamal Abdel Nasser décide de le nationaliser. Cette décision déclenche une crise internationale : Israël, la France et le Royaume-Uni lancent une offensive militaire. Mais, sous pression des États-Unis et de l’URSS, ils doivent se retirer.

L’Égypte conserve le contrôle du canal, qui devient un symbole d’indépendance nationale et de résistance au néocolonialisme.

Des tensions contemporaines

Le canal reste vulnérable aux conflits régionaux. En 1967, à la suite de la guerre des Six Jours, il est fermé pendant huit ans. Plus récemment, les attaques de rebelles Houthis en mer Rouge (2023-2024) ont forcé des compagnies maritimes à éviter la zone, relançant les inquiétudes sur la sécurité du trafic mondial.

Un levier de puissance pour l’Égypte

Le canal de Suez est devenu l’une des principales sources de revenus de l’État égyptien, avec plus de 9 milliards de dollars générés en 2023.

Modernisation et développement

Le gouvernement égyptien a investi dans l’élargissement du canal et dans la création de zones industrielles autour de celui-ci. L’objectif est d’en faire un hub logistique mondial, à l’image de Dubaï ou Singapour.

Une arme diplomatique

En contrôlant ce passage clé, l’Égypte dispose d’un véritable moyen de pression géopolitique. Toute menace sur le canal peut faire monter les prix mondiaux du pétrole, ralentir les échanges ou provoquer des tensions diplomatiques entre grandes puissances.

Une route convoitée par les grandes puissances

Le canal de Suez attire aujourd’hui l’attention des principales puissances économiques et militaires.

- La Chine l’intègre dans ses « Nouvelles Routes de la Soie », en finançant des infrastructures portuaires autour du canal.

- Les États-Unis, la Russie et la France maintiennent une présence militaire dans la région pour sécuriser les routes maritimes.

- L’Union européenne, très dépendante de ce passage pour ses importations, cherche des alternatives face aux risques de blocage.

Le canal devient ainsi un observatoire des rapports de force internationaux, entre coopération, rivalité et pressions économiques.

Conclusion : un miroir de la mondialisation

Le canal de Suez est bien plus qu’une voie navigable : c’est un symbole de la mondialisation et de ses fragilités. Lieu de passage vital, il concentre des enjeux économiques, stratégiques et diplomatiques. Sa gestion, sa sécurité et sa modernisation reflètent les tensions et les interdépendances d’un monde de plus en plus connecté… et vulnérable.