Pendant plusieurs siècles, la France a construit et étendu un vaste empire colonial à travers le monde. De l’Amérique aux territoires africains, en passant par l’Asie et l’Océanie, cet empire a profondément marqué l’histoire de la France et celle des pays colonisés. L’expansion, la gestion et la fin de cet empire ont suscité de nombreux débats, tant sur le plan politique qu’éthique. Comprendre l’histoire de l’Empire colonial français permet de mieux saisir les dynamiques contemporaines entre la France et ses anciennes colonies.

Un empire au service de la puissance française

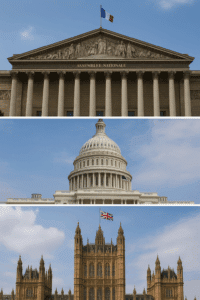

À partir du XVIIe siècle, la France entreprend la conquête de territoires situés hors d’Europe. Cette dynamique s’inscrit dans le contexte de la compétition coloniale entre grandes puissances européennes, notamment avec l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal. Dès cette époque, la monarchie française cherche à affirmer sa puissance par l’extension de son influence outre-mer, en fondant des colonies dans les Antilles, en Amérique du Nord (Nouvelle-France), en Inde et en Afrique de l’Ouest.

Au XIXe siècle, après la perte de nombreuses possessions à l’issue des guerres napoléoniennes, l’Empire colonial français connaît une nouvelle phase d’expansion. Sous la Troisième République, l’impérialisme devient un moteur idéologique et économique majeur. Il s’agit pour la France de diffuser sa civilisation, selon une conception hiérarchisée des peuples, et de défendre ses intérêts dans un monde en voie d’industrialisation rapide. La colonisation est alors présentée comme une mission civilisatrice, ce qui légitime la domination française sur des millions d’habitants à travers le monde.

À lire aussi : L’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en France

L’apogée d’un empire mondial

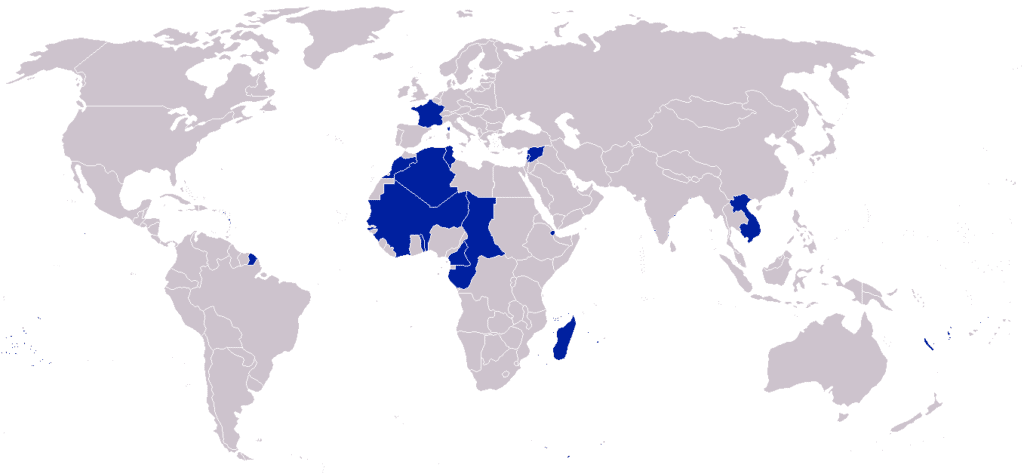

À son apogée, dans les années 1930, l’Empire colonial français couvre environ 12 millions de kilomètres carrés et regroupe plus de 100 millions d’habitants. Il s’étend sur plusieurs continents : en Afrique (Algérie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Madagascar, etc.), en Asie (Indochine, comptoirs en Inde), en Océanie (Nouvelle-Calédonie, Polynésie) et dans les Caraïbes. L’Algérie, conquise dès 1830, occupe une place singulière dans l’Empire : elle est considérée comme un prolongement du territoire métropolitain, et non comme une simple colonie.

Le fonctionnement de cet empire repose sur des logiques de domination politique, militaire et économique. Les colonies fournissent des ressources précieuses (matières premières, produits tropicaux) à la métropole et sont intégrées dans un système commercial inégal. Les élites locales sont souvent tenues à l’écart du pouvoir, bien que certains territoires disposent d’une représentation symbolique dans les institutions françaises. Dans les colonies, la société est fortement hiérarchisée : les colons européens bénéficient de privilèges, tandis que les populations indigènes sont soumises au travail forcé, à des régimes juridiques discriminatoires et à une politique d’assimilation culturelle.

L’impact des guerres mondiales sur l’Empire

La Première Guerre mondiale constitue un tournant dans les relations entre la métropole et ses colonies. Des centaines de milliers de soldats coloniaux sont mobilisés pour combattre sur les fronts européens. Cet engagement entraîne une prise de conscience politique chez certains colonisés, qui revendiquent des droits en échange de leur participation au conflit. Néanmoins, les promesses faites pendant la guerre sont rarement tenues, et les inégalités perdurent.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, l’Empire devient un enjeu stratégique. Le régime de Vichy tente de conserver son autorité sur les territoires d’outre-mer, mais une partie de l’Empire rejoint la France libre de De Gaulle. La guerre accélère la remise en question de la domination coloniale, d’autant plus que les idéaux de liberté et de démocratie, défendus par les Alliés, entrent en contradiction avec la réalité coloniale.

À lire aussi : Histoire : La Seconde Guerre mondiale

Décolonisation et fin de l’empire

À partir de 1945, le processus de décolonisation s’amorce, sous l’effet de plusieurs facteurs : la montée des nationalismes, la pression des opinions publiques, l’évolution du droit international et le contexte de la Guerre froide. Les luttes pour l’indépendance se multiplient dans les colonies françaises, parfois dans des contextes très violents, comme en Indochine ou en Algérie.

L’Indochine obtient son indépendance en 1954, au terme de la guerre contre la France qui s’achève par la défaite de Diên Biên Phu. En Afrique, les indépendances s’accélèrent à partir de 1960, dans un cadre généralement négocié, bien que certaines tensions subsistent. L’Algérie, quant à elle, connaît une guerre d’indépendance particulièrement sanglante entre 1954 et 1962. Cette guerre marque un traumatisme durable dans la mémoire nationale française.

La fin de l’Empire colonial français ne signifie pas pour autant la disparition des liens entre la France et ses anciennes colonies. Des relations économiques, diplomatiques et militaires sont maintenues, parfois qualifiées de néocoloniales. Par ailleurs, certains territoires restent français aujourd’hui, regroupés sous le statut de départements et régions d’outre-mer (DROM) ou de collectivités d’outre-mer (COM).

À lire aussi : Comprendre la guerre d’Algérie pour le bac

Héritages et mémoires

L’Empire colonial a profondément marqué la France, tant sur le plan culturel que démographique. De nombreuses populations issues des anciennes colonies ont migré vers la métropole, notamment après la décolonisation. La société française est aujourd’hui plurielle, mais les débats sur l’héritage colonial demeurent vifs. La question de la mémoire, des réparations ou encore de la reconnaissance des crimes coloniaux occupe une place croissante dans le débat public.

Les manuels scolaires, les musées, les productions culturelles, et les politiques mémorielles tentent d’aborder cette histoire complexe avec plus de nuance et de justesse. Étudier l’Empire colonial français, c’est comprendre une part essentielle de l’histoire nationale et internationale, qui continue d’avoir des résonances dans notre monde contemporain.