Les modèles économiques classiques, fondés sur l’équilibre entre quantité produite et prix de production, peuvent sembler expliquer toutes les mécaniques du marché. En théorie, le marché en concurrence pure et parfaite est censé se réguler seul. Mais attention spoiler : ce n’est pas toujours le cas en pratique. En effet, certains effets positifs ou négatifs ne sont pas pris en compte par les prix, on parle alors d’externalités.

Qu’est-ce qu’une externalité ? Définition et principes

Une externalité est un effet, positif ou négatif, qui affecte un tiers pas directement inclus dans une transaction économique, qui n’en paye pas le prix.

Si l’effet représente un bénéfice pour le tiers, on parle alors d’externalité positive. C’est le cas par exemple des abeilles d’un apiculteur qui vont polliniser les vergers alentour.

En revanche, si l’effet représente un coût pour le tiers, il s’agit alors d’une externalité négative. C’est le cas d’une usine qui pollue une rivière sans en payer le coût.

👉🏻 Quelques exemples concrets :

💡 Externalité négative

Imaginons une grande ville où des milliers de personnes prennent leur voiture tous les jours pour se rendre au travail. Chaque conducteur paie pour son carburant, l’entretien de sa voiture et peut penser qu’il supporte l’ensemble des coûts liés à ses déplacements.

Mais en réalité, ce trajet génère des effets négatifs sur d’autres personnes :

- Pollution de l’air qui augmente les maladies respiratoires

- Bruit qui dégrade la qualité de vie des riverains

- Embouteillages qui ralentissent aussi les autres usagers

Ces coûts supplémentaires, qu’on appelle coûts externes, ne sont pas pris en compte dans le prix payé par l’automobiliste. Le résultat ? Trop de voitures circulent par rapport à ce qui serait « optimal » pour la société dans son ensemble.

💡 Externalité positive

Quand une personne se fait vacciner contre la grippe, elle se protège elle-même contre le virus. C’est le bénéfice privé.

Mais en plus, elle réduit les risques de transmission pour les autres, notamment les personnes fragiles comme les personnes âgées ou immunodéprimées. On appelle ça un bénéfice externe, car les autres en profitent sans avoir payé.

Si chacun ne pense qu’à son propre intérêt immédiat, trop peu de gens se feront vacciner. Le marché ne finance pas assez cette activité, même si elle est bénéfique pour tous.

Les limites du marché face aux externalités

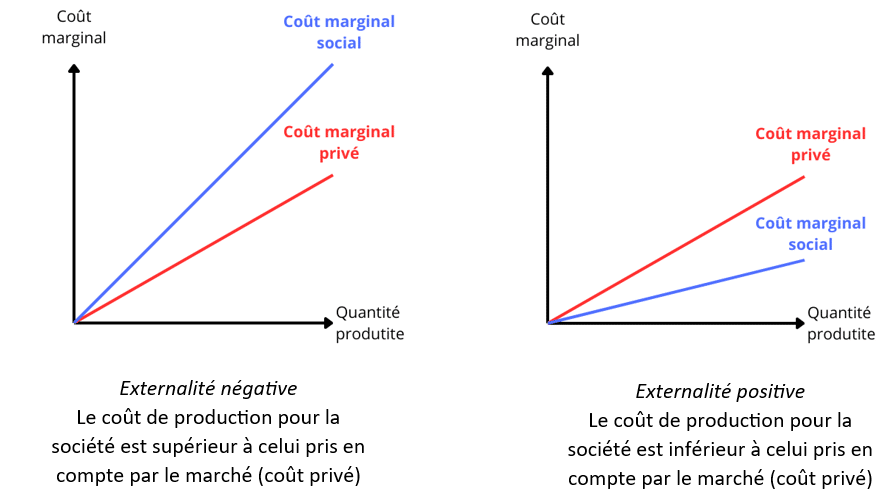

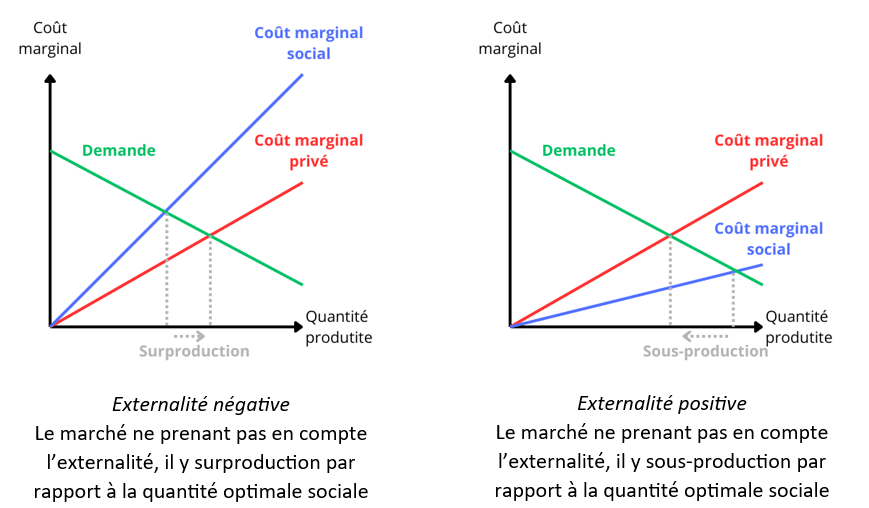

Les externalités ne sont pas prises en compte par le marché. Ainsi, le prix du marché ne reflète pas le coût ou le bénéfice social total.

L’externalité fait apparaître des risques pour le fonctionnement optimal du marché. En effet, elle ajoute un nouveau coût (bénéfice) : le coût social. Dans le cas d’une externalité négative, un coût social s’ajoute au coût privé. Pour une externalité positive, un bénéfice social s’ajoute. On parlera alors d’un risque de surproduction dans le cas d’une externalité négative, et d’un risque de sous-production dans le cas d’une externalité positive.

N’étant pas prise en compte par le marché, l’externalité entraîne une allocation inefficace des ressources. Cela signifie que la société pourrait bénéficier d’une augmentation ou d’une réduction de certaines activités, qui ne se reflète pas dans la réalité à cause des défaillances du marché à prendre en compte les externalités.

Comment peut-on corriger les externalités ?

Seul, le marché est incapable de contrer les effets négatifs des externalités. Plusieurs mécanismes d’intervention peuvent être mis en place par l’État pour corriger les défaillances du marché. On parle alors d’internaliser les externalités, c’est-à-dire de faire rentrer les coûts et les bénéfices sociaux dans le marché.

L’État peut agir sous la forme d’une réglementation directe. Il s’agit de mettre en place des limites légales sur certaines activités pour diminuer leur impact négatif, sous la forme d’interdictions, de normes ou de quotas. Par exemple, l’État peut interdire certains pesticides dangereux pour limiter les risques de cancers.

L’État peut également mettre en place un principe de taxes et de subventions :

- La taxe pigouvienne : taxe appliquée sur les activités génératrices d’externalités négatives afin de compenser le coût social ou de modifier la quantité produite. Par exemple, imposer une taxe sur une usine polluante afin de payer les systèmes de dépollution (principe du pollueur payeur)

- Les subventions : aides financières allouées par l’État afin d’encourager des activités qui génèrent des externalités positives. Par exemple, le financement de projets de recherches, dont les résultats pourront ensuite être utilisés par d’autres entreprises

Les marchés de quotas représentent une troisième solution. Dans cette situation, l’État répartit un quota global entre les entreprises du secteur, qui pourront ensuite les acheter et les vendre entre elles sur un marché de quotas. Ce système est souvent utilisé dans le cadre de la pollution, où l’État attribue par exemple un quota global d’émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises plus polluantes devront alors dépenser de l’argent pour acheter le quota non utilisé des entreprises moins polluantes, encourageant les acteurs économiques à baisser leur niveau d’émissions.

Les externalités dans les débats contemporains

Les externalités et la régulation du marché face à ses défaillances représentent un enjeu majeur face aux problématiques contemporaines.

Ces enjeux sont particulièrement visibles dans les domaines du réchauffement climatique (CO2, émissions mondiales), de la santé publique (tabac, alimentation, pollution), du transport urbain (véhicules individuels vs. transports en commun) et des innovations technologiques (effets de réseau, externalités positives numériques).

Les externalités nous montrent que le marché, seul, ne permet pas toujours une allocation efficace des ressources. Face aux grands enjeux sociaux et environnementaux actuels, il est essentiel de comprendre ces défaillances pour mieux les corriger. L’intervention publique joue un rôle central dans cette mission

Il est donc essentiel de mesurer et de comprendre ces externalités afin de mieux les internaliser dans le marché.