La géopolitique des mers présente des enjeux stratégiques mondiaux, ce qui fait de ces dernières des espaces en tension, théâtres de rivalités entre puissances et acteurs. Pour tout comprendre à ces défis, cet article te présente les mécanismes de la géopolitique maritime, ses principes et ses enjeux actuels et à venir.

🌊 À retenir sur la géopolitique des mers

- Un espace stratégique mondial : Les mers sont aujourd’hui au cœur des rivalités de puissance, entre enjeux économiques, militaires, politiques et environnementaux.

- Des routes maritimes vitales : Plus de 80 % du commerce mondial passe par les océans. Certains passages clés (détroit de Malacca, canal de Suez, détroit d’Ormuz) sont appelés « chokepoints » et sont hautement disputés.

- Des frontières maritimes contestées : Grâce à la ZEE (Zone Économique Exclusive), les États peuvent exploiter les ressources sur 200 milles nautiques, mais cela engendre des tensions, notamment en mer de Chine ou en Arctique.

- Une militarisation croissante : Les puissances maritimes comme les États-Unis, la Chine ou la Russie utilisent leur flotte pour affirmer leur influence stratégique.

- Des ressources précieuses et convoitées : Hydrocarbures, poissons, métaux… Les océans regorgent de richesses, mais leur exploitation menace l’environnement.

- Des ports au cœur des rapports de force : Qui contrôle les ports contrôle les flux commerciaux. La Chine investit massivement dans les infrastructures portuaires mondiales via sa « route de la soie maritime ».

- Un défi écologique global : Gouvernance fragmentée, pollution, surpêche… La gestion durable des mers devient urgente. Des traités comme celui sur la haute mer (ONU, 2023) tentent d’y répondre.

- Vers une gouvernance maritime durable : Coopération internationale, protection des océans, transition énergétique : la mer est aussi un espace d’innovations et de solutions collectives.

Qu’est-ce que la géopolitique des mers ?

Alors que les conflits terrestres ont longtemps dominé les préoccupations géopolitiques, les mers et les océans sont aujourd’hui au cœur des rivalités de puissance. Espaces de circulation, de richesse et de souveraineté, les mers sont désormais des territoires disputés dans lesquels se cristallisent des intérêts économiques, militaires, politiques et environnementaux. Dans un contexte de mondialisation accrue, la mer est redevenue une scène centrale de la stratégie internationale. Explorons ensemble les multiples dimensions de cette géopolitique maritime.

Les mers, artères vitales du commerce mondial

Les océans sont les routes de la mondialisation, comme le rappelle cet article de géopolitique Diploweb. Plus de 80 % du commerce international s’effectue par voie maritime. Les grands ports comme Shanghai, Rotterdam, Singapour ou Los Angeles traitent des millions de conteneurs chaque année. Ce maillage planétaire, présenté dans cet article publié sur le site de Géographie « Géoconfluences » que nous te conseillons de consulter sans modération, forme une toile logistique d’une complexité extrême, assurant la circulation constante de matières premières, de produits finis et d’énergie.

Certaines routes maritimes sont absolument essentielles. Le détroit de Malacca, par exemple, voit transiter près de 40 % du commerce mondial. Le canal de Suez est, quant à lui, le point de passage incontournable entre l’Europe et l’Asie. L’incident du porte-conteneurs Ever Given en 2021 a montré à quel point une simple obstruction pouvait perturber l’économie mondiale en provoquant des retards logistiques majeurs.

Ces zones stratégiques sont appelées chokepoints ou « points d’étranglement ». Le détroit d’Ormuz, par lequel transitent 20 % du pétrole mondial, est d’une importance vitale pour les économies dépendantes de l’énergie fossile. De tels lieux sont souvent militarisés, protégés ou disputés, car leur contrôle assure un levier économique et politique majeur.

La souveraineté maritime : des frontières invisibles mais très disputées

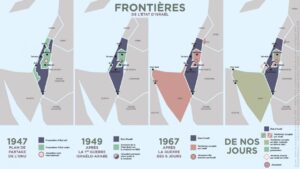

La mer n’est pas un espace totalement libre. Depuis la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), entrée en vigueur en 1994, les États peuvent revendiquer une zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles nautiques au large de leurs côtes. Dans cette ZEE, un pays exerce des droits souverains pour l’exploitation des ressources naturelles.

Cependant, les délimitations précises de ces zones sont souvent contestées, notamment dans les régions où plusieurs ZEE se chevauchent. La mer de Chine méridionale est l’exemple emblématique de cette guerre des revendications. La Chine y revendique une large portion de mer délimitée par la « ligne en neuf traits », empiétant sur les eaux territoriales d’autres États comme le Vietnam, les Philippines ou la Malaisie. Pour affirmer sa souveraineté, elle construit des îles artificielles et y installe des infrastructures militaires.

Ce phénomène n’est pas limité à l’Asie. Dans l’Arctique, la fonte des glaces rend exploitables des ressources auparavant inaccessibles, relançant des tensions entre la Russie, le Canada, les États-Unis et les pays scandinaves. Ces tensions géopolitiques montrent que les mers, loin d’être des zones de libre circulation, sont devenues de véritables territoires stratégiques.

La militarisation des espaces maritimes : la mer comme théâtre de puissance

Le contrôle des mers passe aussi par la puissance militaire. Les marines de guerre sont des instruments essentiels de projection de puissance. Les États-Unis disposent de la flotte la plus importante au monde, avec onze groupes aéronavals capables d’opérer partout sur la planète. Leur présence dans toutes les grandes zones maritimes leur permet d’assurer une forme d’hégémonie navale.

Mais d’autres puissances cherchent à rivaliser. La Chine développe rapidement sa marine, avec la construction de nouveaux porte-avions, la mise en service de sous-marins nucléaires et la création d’une « ceinture de perles » – un réseau de bases et de ports à travers l’océan Indien. La Russie, bien que moins présente, continue de moderniser sa flotte, notamment en Arctique.

Outre les conflits classiques, la mer est aussi un lieu d’opérations hybrides : cyberattaques contre les systèmes de navigation, brouillage des signaux GPS, usage de navires civils à des fins militaires. La marine ne sert pas seulement à faire la guerre, elle est aussi un outil de dissuasion, de surveillance et de présence stratégique.

Les ressources maritimes : richesses convoitées et sources de tensions

La mer n’est pas qu’un espace de circulation, c’est aussi un gigantesque réservoir de ressources. Elle fournit du poisson à plus de trois milliards de personnes, contient des gisements d’hydrocarbures offshores, abrite des nodules polymétalliques exploitables à grande profondeur et constitue un immense potentiel énergétique via les courants, les vagues ou le vent marin.

Cette richesse attise les convoitises. Le golfe de Guinée, par exemple, regorge de pétrole et de gaz. Il est devenu une zone de piraterie mais aussi un espace d’intérêt stratégique pour les grandes compagnies pétrolières. L’Arctique, à mesure qu’il se réchauffe, devient un nouvel Eldorado énergétique. Selon certaines estimations, il contiendrait 13 % des réserves mondiales de pétrole non découvertes.

Mais l’exploitation de ces ressources pose des défis environnementaux et éthiques. La surexploitation des stocks de poissons, la pollution due aux forages, les risques d’accidents maritimes sont autant de dangers pour les écosystèmes. La course à la ressource ne peut être durable sans régulation et coopération internationale.

Ports et infrastructures maritimes : enjeux de contrôle et de souveraineté

Les ports sont les points névralgiques du commerce maritime. Qui contrôle les ports contrôle les flux. À ce titre, ils sont devenus des objets géopolitiques. Certaines puissances investissent massivement dans des infrastructures portuaires étrangères. La Chine, par exemple, possède ou exploite aujourd’hui une cinquantaine de ports à travers le monde, de la Méditerranée à l’Afrique, dans le cadre de la Nouvelle route de la soie maritime.

Ces investissements sont parfois perçus comme des instruments de dépendance ou d’influence. Le cas du port du Pirée en Grèce, racheté par le groupe chinois Cosco, a soulevé de nombreuses critiques en Europe. Derrière des objectifs économiques se cachent parfois des ambitions stratégiques.

Les grandes entreprises du transport maritime – comme CMA CGM ou MSC – cherchent aussi à contrôler leur chaîne logistique de bout en bout, en possédant leurs propres terminaux. Cette intégration verticale leur permet de réduire les coûts, mais soulève aussi des questions de monopole et de souveraineté, notamment en cas de crise.

Gouvernance des mers et défis environnementaux

La mer est un espace commun, mais sa gouvernance est fragmentée. Si la Convention des Nations unies sur le droit de la mer pose des bases juridiques, il n’existe pas de gouvernement global des océans. Or, les enjeux sont immenses : pollution plastique, réchauffement climatique, montée des eaux, acidification des océans, destruction de la biodiversité marine…

Face à ces défis, des initiatives émergent. En mars 2023, les Nations unies ont adopté un traité sur la haute mer visant à mieux protéger les eaux internationales. Des ONG, des États, des scientifiques plaident pour la création d’aires marines protégées, pour la régulation de la pêche industrielle, pour une interdiction des forages dans certaines zones sensibles.

Mais la mise en œuvre de ces mesures se heurte souvent à des intérêts économiques puissants. Il faut parvenir à concilier croissance bleue (développement économique maritime) et durabilité. La France, avec le deuxième domaine maritime mondial, a un rôle clé à jouer dans cette gouvernance des mers. Elle promeut un modèle d’économie bleue durable, notamment dans ses territoires d’outre-mer.

Ce que tu dois retenir sur la géopolitique des mers

La mer est bien plus qu’un simple espace de transit : elle est un champ de bataille économique, diplomatique, militaire et écologique. La géopolitique des mers révèle les tensions du monde contemporain : rivalités entre grandes puissances, compétition pour les ressources, déséquilibres économiques, fragilité des écosystèmes.

Mais elle peut aussi être un espace de coopération. La mer ne connaît pas de frontières naturelles, et les enjeux qu’elle porte – sécurité des routes, préservation de la biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique – concernent l’humanité tout entière. Il revient aux États, aux organisations internationales, aux citoyens et aux entreprises de penser une nouvelle gouvernance maritime, plus équitable, plus durable, plus pacifique.

❓ FAQ – Géopolitique des mers : ce qu’on ne t’a pas encore dit

Pourquoi les câbles sous-marins sont-ils un enjeu géopolitique ?

Plus de 95 % des communications internet mondiales transitent par des câbles posés au fond des océans. Leur protection est stratégique : en cas de conflit ou de cyberattaque, ces infrastructures peuvent être ciblées. Leur pose et leur maintenance sont contrôlées par quelques entreprises privées, souvent liées à des puissances étatiques, comme les États-Unis ou la Chine.

Quelle est la place des puissances émergentes dans la géopolitique maritime ?

Des pays comme l’Inde, le Brésil ou l’Indonésie cherchent à renforcer leur influence maritime. L’Inde, par exemple, développe sa marine et multiplie les partenariats stratégiques pour contrer l’expansion chinoise dans l’océan Indien. Ces acteurs émergents modifient les équilibres traditionnels dominés par les grandes puissances navales occidentales.

Comment les îles jouent-elles un rôle géopolitique en mer ?

Les îles, même inhabitées, permettent aux États de revendiquer une ZEE de 200 milles nautiques autour d’elles. C’est pourquoi certains pays construisent ou occupent des îlots, parfois artificiels, pour étendre leur contrôle maritime. Ce phénomène est particulièrement visible en mer de Chine ou dans le Pacifique Sud.

La piraterie est-elle encore un problème aujourd’hui ?

Oui, bien qu’en baisse dans certaines zones, la piraterie reste active, notamment dans le golfe de Guinée et au large de la Somalie. Elle menace les routes commerciales, génère des coûts de sécurité importants et pousse les États à coopérer pour sécuriser les zones à risque.

Quel est le rôle des organisations internationales dans la régulation des mers ?

Outre l’ONU et la CNUDM, d’autres instances interviennent : l’Organisation maritime internationale (OMI) fixe des normes de sécurité maritime ; l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) régule l’exploitation minière des grands fonds. Mais leur pouvoir reste limité par les intérêts nationaux divergents.

En quoi la géopolitique des mers concerne-t-elle le citoyen lambda ?

Elle touche directement la vie quotidienne : approvisionnement énergétique, prix des biens importés, accès à Internet, protection de l’environnement… Une crise maritime peut provoquer des hausses de prix, des pénuries ou des tensions internationales. Comprendre ces enjeux, c’est mieux saisir les dynamiques du monde actuel.