À quoi servent vraiment les entreprises ? Aujourd’hui, elles ne se contentent plus de produire et vendre. Leurs rôles économiques et sociaux deviennent essentiels. Emploi, innovation, cohésion, écologie : l’entreprise façonne nos vies à chaque instant. Explorons ensemble les multiples fonctions, souvent insoupçonnées, de ces acteurs incontournables du monde contemporain.

Les fonctions économiques des entreprises

Production de biens et services

L’entreprise façonne la société moderne en produisant des biens et des services essentiels. Karl Marx, dans Le Capital, identifiait la production non seulement comme une transformation matérielle, mais aussi comme une dynamique sociale venant structurer la vie quotidienne. Au cœur de chaque entreprise, on assemble des matières premières, de l’énergie et surtout du travail pour générer des objets palpables comme une voiture chez Renault, ou immatériels, comme les applications développées par une start-up. Ce processus implique toujours une interaction, un ajustement permanent aux besoins changeants.

Pour répondre à la diversité des attentes, certains optent pour la production de masse, à l’image de l’industrie automobile, tandis que d’autres, artisans du BTP ou maison de couture, incarnent la production à l’unité. Les services restent particuliers : impossibles à stocker, ils naissent dans l’instant, comme le montrent la restauration ou le dépannage informatique. À chaque étape, le client occupe une place centrale, souvent partie prenante de la production — un phénomène théorisé par Jean Gadrey dans L’Économie des services.

Création de richesses et distribution

Toute entreprise vise la création de richesses, générant de la valeur ajoutée qui irrigue toute l’économie. Adam Smith parlait déjà, dans La richesse des nations, de la capacité productive des entreprises comme fondement de la prospérité collective. Prenons l’exemple de Carrefour, dont chaque euro investi a produit plusieurs euros de valeur ajoutée selon la méthode MVA — un modèle d’entreprise qui alimente l’économie nationale et internationale.

La richesse créée ne se limite pas au profit du dirigeant. Elle se partage — parfois inégalement — entre salariés (salaires), actionnaires (dividendes), État (impôts), et fournisseurs. Selon les études, plus des deux tiers de la valeur ajoutée créée en France reviennent au salaire ; le reste étant divisé entre profits réinvestis et versements aux investisseurs. Après la crise sanitaire, la question du partage de la richesse est devenue brûlante, alimentant débats et revendications salariales. Pierre Bourdieu, dans La Distinction, soulignait l’importance des mécanismes de distribution dans la reproduction sociale.

Innovation et compétitivité

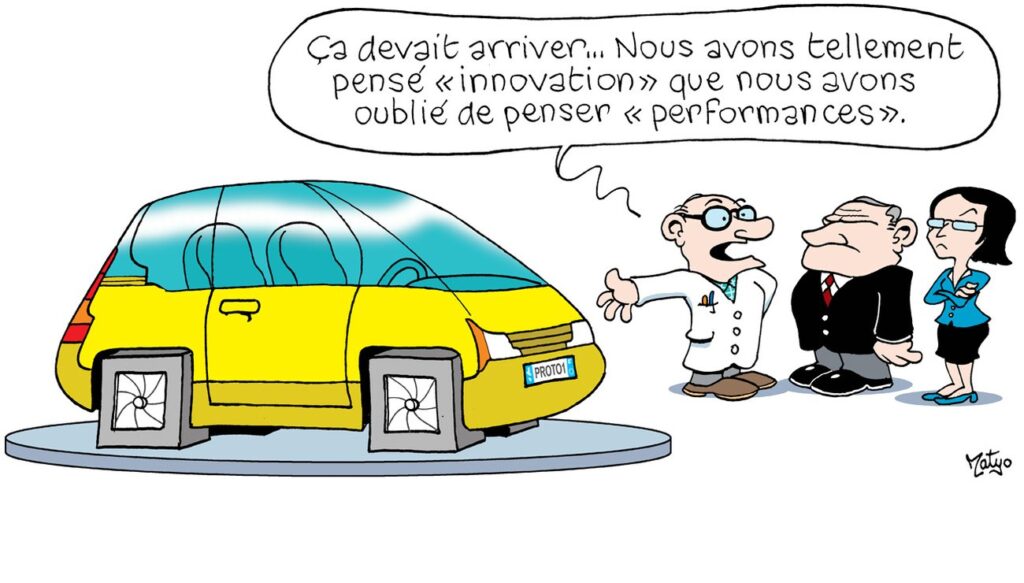

L’innovation agit comme le moteur secret de la compétitivité des entreprises. Selon Joseph Schumpeter, « le capitalisme est un processus de destruction créatrice », où chaque vague d’innovation bouleverse l’ordre établi pour en créer un nouveau, plus productif et performant. Dans Capitalisme, socialisme et démocratie, Schumpeter souligne le rôle central de l’entrepreneur, véritable catalyseur des transformations.

Les exemples foisonnent : l’introduction de la chaîne de montage par Henry Ford a révolutionné l’industrie automobile, rendant la voiture accessible au plus grand nombre, alors que l’arrivée d’Internet a littéralement redéfini la façon dont les entreprises commercialisent leurs produits. En France, la dynamique des clusters et pôles de compétitivité (plateau de Saclay, Sophia Antipolis…) encourage la coopération entre start-ups, centres de recherche et grandes entreprises, accélérant ainsi l’émergence d’innovations, notamment dans la French Tech et les secteurs des énergies renouvelables.

Emploi et dynamisation du marché du travail

L’entreprise occupe une place centrale dans la création et la transformation de l’emploi. D’un côté, elle offre des emplois directs — ingénieurs chez Airbus, techniciens chez EDF, restaurateurs chez Big Mamma. De l’autre, elle génère tout un tissu d’emplois indirects dans la logistique, le nettoyage ou la maintenance. Chaque grande mutation sectorielle — comme la montée des énergies vertes ou le boom de la tech — provoque l’apparition de nouveaux métiers, parfois inattendus : développeur d’applications mobiles, data scientist, animateur d’espaces de coworking.

Jean Gadrey, dans ses travaux sur l’économie post-croissance, évoque le potentiel massif de nouveaux emplois liés à la transition écologique, citant « l’agriculture biologique, la réparation-recyclage ou les services à la personne » comme des viviers prometteurs d’emplois durables. De même, des dispositifs publics comme le Crédit d’Impôt Recherche ou le plan French Tech ont directement favorisé l’essor de milliers d’emplois qualifiés dans l’innovation.

Les fonctions sociales des entreprises

Responsabilité sociale et environnementale

L’entreprise moderne ne se limite plus à la seule recherche du profit. Elle doit aujourd’hui endosser une véritable responsabilité sociale et environnementale. Selon le principe, repris par Howard Bowen dès les années 1950, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) consiste à intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec les parties prenantes. Ce mouvement gagne les géants mondiaux comme les PME locales.

Certaines entreprises se démarquent par des pratiques exemplaires. Unilever, par exemple, a mis en place le Plan de Vie Durable, visant à dissocier croissance économique et impact écologique, en passant à 100 % d’énergie renouvelable et en s’engageant à rendre tous ses emballages recyclables d’ici 2025. Autre illustration : BlaBlaCar, par sa plateforme de covoiturage, évite chaque année des millions de tonnes de CO2 et favorise ainsi une mobilité plus propre et inclusive. De leur côté, des sociétés comme Décathlon misent sur la transition énergétique et sur l’économie circulaire, tout en stimulant le développement local par des partenariats avec des fournisseurs responsables.

Mais la RSE ne s’arrête pas à l’environnement. Elle inclut la participation à des initiatives locales (parrainage d’événements, mentorat, achat local) qui renforcent les liens avec la communauté, réduisent l’empreinte carbone et favorisent la cohésion sociale.

Intégration sociale et cohésion

L’entreprise est aussi un acteur clé de l’intégration sociale et de la cohésion, concepts chers à Émile Durkheim dans De la division du travail social. Il s’agit de permettre à chacun de s’épanouir tout en renforçant le tissu collectif : « La division du travail accroît l’unité de l’organisme, par cela seul qu’elle en accroît la vie. »

Des exemples concrets abondent : Sodexo propose des groupes de soutien pour les personnes LGBTQIA+, Danone se distingue par des politiques parentalité avancées, et Michelin œuvre pour l’intégration des femmes dans l’industrie manufacturière. Chez BNP Paribas ou Capgemini, des programmes de mentorat et des politiques d’égalité offrent des perspectives professionnelles à tous, quels que soient l’origine, le genre ou le handicap. Orange et Air France mettent également en place des actions de formation pour favoriser la pluralité dans le recrutement et le management.

Soutien à l’innovation sociale

Pour rendre cette cohésion effective, certaines entreprises développent des systèmes de parrainage ou d’accueil dédiés aux nouveaux employés (comme Buffer), favorisant ainsi la transmission des valeurs et la création de liens interpersonnels. En privilégiant la pluralité, l’entreprise favorise la créativité collective, la stabilité du groupe, tout en répondant à une attente croissante d’équité et de respect.

Les pouvoirs publics et les régions encouragent l’innovation sociale par des dispositifs de financement ou d’accompagnement (Innov’up, dispositifs régionaux), permettant à des PME ou associations de tester de nouveaux modèles et d’étendre leur portée.

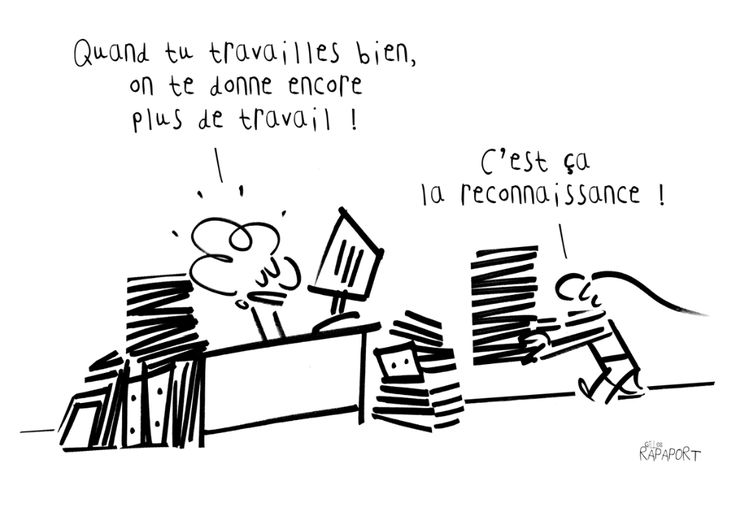

Dialogue social et amélioration des conditions de travail

Concrètement, le dialogue social englobe l’ensemble des négociations, consultations et discussions entre directions et représentants du personnel, dans le but de résoudre collectivement les grandes problématiques économiques et sociales.

De nombreux exemples illustrent son efficacité : accords salariaux après concertation dans des entreprises de transport, aménagement d’espaces de travail ergonomiques pour réduire les troubles musculo-squelettiques, ou négociations sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle. Parfois, le dialogue social se double d’un « dialogue professionnel » plus direct entre managers et équipes, espaces d’expression qui favorisent l’implication de chacun dans le diagnostic et l’élaboration de solutions concrètes. Ce processus perpétuel crée un climat de confiance, inspire la reconnaissance des salariés et renforce leur sentiment d’utilité. L’employeur, pour sa part, y gagne en stabilité sociale, en gouvernance et en performance globale de l’entreprise.

Les nouvelles attentes envers les entreprises

Évolution des attentes sociétales

Les entreprises ne peuvent plus ignorer les nouvelles exigences de la société. Depuis quelques années, les citoyens attendent plus qu’un service ou un produit. Ils veulent des engagements concrets, durables et vérifiables. Aujourd’hui, consommer ne suffit plus : on veut consommer responsable. Cette pression vient des clients, mais aussi des salariés, surtout les plus jeunes. Beaucoup cherchent leur place dans des organisations éthiques et engagées.

Le sens du travail compte autant que le salaire. L’environnement, la justice sociale, l’inclusion : autant de sujets qui passent au premier plan. Les marques doivent désormais faire preuve de transparence. Elles doivent prouver qu’elles respectent les droits humains, les normes sociales, et la planète. C’est un changement profond du contrat moral entre l’entreprise et la société. Cette transformation pousse les acteurs économiques à repenser leurs pratiques et leur identité.

Rôle dans la résolution des crises

Lors des crises récentes, les entreprises ont prouvé leur capacité à agir vite. Pendant la pandémie de Covid-19, certaines ont arrêté leur activité principale pour produire des masques. D’autres ont offert des services alimentaires aux soignants. Certains groupes, comme LVMH, ont fabriqué du gel hydroalcoolique en urgence. Cette mobilisation a montré que l’entreprise pouvait jouer un rôle humanitaire. Au niveau local, de nombreuses PME ont protégé les emplois grâce au télétravail ou au chômage partiel.

Ces réponses rapides ont renforcé la confiance du public. L’innovation et l’adaptabilité sont devenues des atouts essentiels. L’entreprise ne peut plus se penser comme un simple acteur privé. Elle devient un pilier, un relais entre l’État et la société civile. Face aux catastrophes, elle doit démontrer sa solidarité et son agilité. Ce rôle de soutien devient désormais une attente forte de la part des citoyens.

Les limites et critiques

Malgré les progrès, les entreprises restent souvent critiquées. Trop d’entre elles pratiquent encore le greenwashing. Elles communiquent sur des engagements écologiques sans les respecter vraiment. D’autres vantent leur impact social, tout en précarisant leurs employés. La course au profit reste, pour beaucoup, la priorité.

Certaines entreprises abusent du dialogue social pour éviter les vraies négociations. Les inégalités salariales persistent, même dans les grands groupes. Des scandales éclatent régulièrement sur les conditions de travail. Des ONG dénoncent aussi l’exploitation dans les chaînes d’approvisionnement. Ces critiques fragilisent l’image des marques. Elles rappellent que la régulation reste nécessaire et que la responsabilité ne peut être laissée à la seule bonne volonté. Le débat est lancé : faut-il des entreprises plus strictement encadrées ? Peut-on vraiment concilier performance, justice sociale et écologie ? Autant de défis qui restent ouverts.