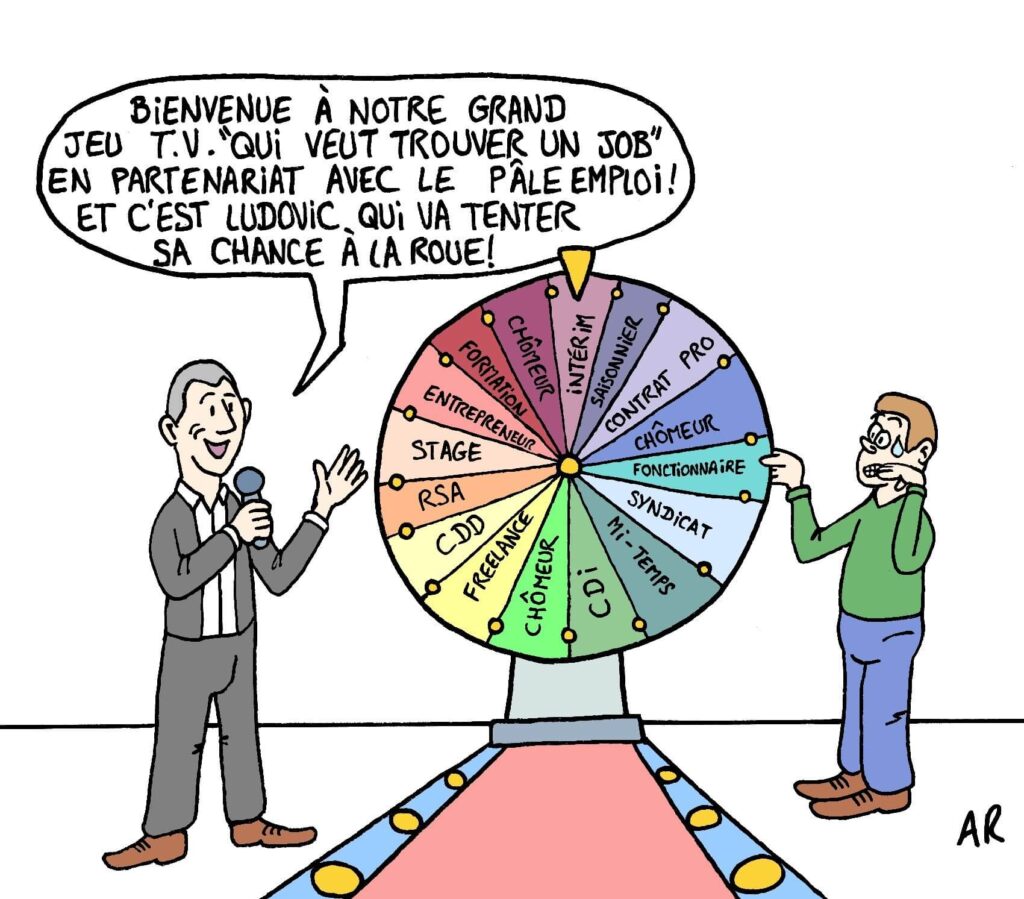

Aujourd’hui, quand un jeune signe son premier contrat de travail, il peut se retrouver en CDI, en CDD ou en intérim. Ces trois formes d’emploi sont devenues familières, mais leurs règles, usages et implications restent parfois floues. Derrière ces sigles se cachent des réalités très différentes. Sécurité de l’emploi, durée, droits en cas de rupture ou protection sociale : tout dépend du type de contrat signé. Dans un contexte où la flexibilité du travail augmente, notamment sous l’effet de la mondialisation et du numérique, il devient essentiel de bien comprendre ces statuts.

Le contrat de travail : un cadre juridique essentiel

Dans le monde du travail, rien ne commence sans contrat. Lorsqu’une personne travaille pour un employeur en échange d’un salaire, la loi considère qu’il existe une relation de travail. Cette relation doit être formalisée par un contrat de travail.

D’après l’article L1221-1 du Code du travail, « le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, moyennant rémunération ». Trois éléments le définissent : une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination.

Par exemple, un jeune salarié qui travaille dans un fast-food pendant l’été signe souvent un CDD pour deux mois. Il respecte des horaires fixés par son manager, porte un uniforme et suit des consignes précises. On retrouve donc les trois éléments du contrat de travail.

Aujourd’hui en France, près de 90 % des embauches se font en CDD ou en intérim (source : Dares, « Les Embauches en 2023 »). Cela montre à quel point les contrats courts dominent à l’entrée sur le marché du travail.

Le CDI : un engagement dans la durée

Le CDI, ou contrat à durée indéterminée, est la forme normale et générale du contrat de travail en France. La loi le précise clairement dans l’article L1221-2 du Code du travail. Il n’a pas de date de fin prévue, ce qui assure une stabilité importante pour le salarié.

Contrairement à un contrat temporaire, le CDI engage l’employeur sur le long terme. Il ne peut être rompu qu’en respectant certaines règles, comme la démission, le licenciement ou la rupture conventionnelle.

Par exemple, une entreprise qui embauche un comptable pour suivre ses finances pendant plusieurs années proposera un CDI. Cela lui permet de fidéliser un salarié et de capitaliser sur ses compétences.

En 2023, seulement 15,4 % des embauches se faisaient en CDI (source : Dares, « Les embauches par type de contrat »). Ce chiffre montre bien que, malgré sa stabilité, le CDI devient de plus en plus rare à l’embauche. Mais ce type de contrat reste très recherché. Il facilite l’accès au logement, au crédit bancaire et offre souvent des perspectives d’évolution professionnelle. Pour les jeunes, obtenir un CDI peut représenter une étape décisive vers l’autonomie.

Le CDD : un contrat temporaire pour un besoin précis

Le CDD, ou contrat à durée déterminée, sert à répondre à un besoin ponctuel. Il s’oppose au CDI car il prévoit une date de fin dès la signature. Le Code du travail encadre strictement son usage. Selon l’article L1242-2, un employeur peut y avoir recours uniquement dans certains cas : remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité, emplois saisonniers ou contrats d’usage.

En pratique, le CDD reste le contrat le plus utilisé à l’embauche. En 2023, 84 % des embauches étaient en CDD (source : Dares). Cependant, ces contrats durent souvent peu : en moyenne 1,6 mois (source : Insee, 2022). Ce type de contrat offre moins de sécurité, mais permet souvent de faire ses preuves en entreprise. D’ailleurs, certains CDD se transforment ensuite en CDI, si le besoin devient durable.

L’intérim : un contrat tripartite

L’intérim, ou travail temporaire, fonctionne différemment du CDI et du CDD. Il implique trois acteurs : l’agence d’intérim, le salarié et l’entreprise où se déroule la mission. C’est pourquoi on parle de contrat tripartite. Le salarié signe un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire (ETT), qui elle-même conclut un contrat de mise à disposition avec l’entreprise utilisatrice. D’après l’article L1251-1 du Code du travail, l’intérim s’utilise dans des cas proches de ceux du CDD : remplacement, pic d’activité ou emploi saisonnier.

Prenons un exemple : un entrepôt logistique en sous-effectif fait appel à Manpower pour fournir trois manutentionnaires pendant un mois. Les intérimaires sont employés par Manpower, mais travaillent sur le site du client.

Ce type de contrat représente environ 2 % de l’emploi total en France, mais reste très courant dans certains secteurs (BTP, industrie, grande distribution). En 2022, on comptait 590 000 intérimaires en activité chaque mois en moyenne (source : Prism’emploi).

L’intérim offre une grande souplesse aux entreprises et une rémunération légèrement plus élevée pour le salarié, grâce aux indemnités de fin de mission (10 % de la rémunération brute). Mais cette flexibilité a un prix : aucune garantie de continuité.

Comparaison synthétique des trois types de contrat

Choisir entre CDI, CDD et intérim n’est pas toujours possible pour un jeune entrant sur le marché du travail. Pourtant, comprendre leurs différences permet d’anticiper ses droits, ses perspectives… et ses limites.

- Le CDI reste le contrat le plus protecteur : il assure une stabilité à long terme, des possibilités d’évolution, et des droits solides en cas de rupture. C’est le contrat préféré des banques et des bailleurs. Il constitue souvent un objectif pour les jeunes diplômés.

- Le CDD, lui, répond à un besoin temporaire. Il peut convenir à un étudiant ou à un salarié en phase de transition. Mais il offre moins de garanties : pas de rupture anticipée sans motif légal, et pas de renouvellement automatique.

- L’intérim combine flexibilité maximale pour l’entreprise et mobilité forte pour le salarié. Il peut permettre de multiplier les expériences, mais sans perspective à long terme.

Quels enjeux pour l’économie et la société ?

Au-delà des choix individuels, les différents types de contrat de travail soulèvent des questions économiques et sociales majeures. Depuis les années 1980, le monde du travail a profondément changé, en lien avec la mondialisation et la montée de la concurrence internationale. Pour s’adapter rapidement aux fluctuations de la demande, les entreprises cherchent de plus en plus de flexibilité. Le recours au CDD et à l’intérim permet d’ajuster les effectifs au jour le jour, sans les contraintes du CDI. C’est ce qu’on appelle la flexibilisation du marché du travail.

Mais cette flexibilité a un coût. Elle crée une précarité pour de nombreux jeunes et travailleurs peu qualifiés, qui enchaînent des contrats courts, sans perspectives à long terme. En 2023, près de 70 % des jeunes de moins de 25 ans étaient embauchés en contrat précaire (source : Dares).

Pour répondre à cette tension, certains pays comme le Danemark ont développé le modèle de la flexisécurité. Ce système combine une grande flexibilité pour les employeurs (facilité d’embauche et de licenciement) avec une forte protection pour les salariés (indemnisation généreuse du chômage, accompagnement vers l’emploi). En France, des réformes successives ont tenté d’aller dans ce sens, sans l’avoir totalement mis en place.

Enfin, ces évolutions posent des questions sociales : comment garantir l’égalité des chances si certains restent bloqués dans la précarité ? Comment financer la protection sociale si les parcours deviennent instables ? Le débat reste ouvert.

Ce qu’il faut retenir sur l’emploi en France

Le CDI, le CDD et l’intérim ne sont pas de simples formules juridiques : ce sont des outils au cœur du fonctionnement du marché du travail. Chacun répond à des besoins différents, mais leurs usages traduisent une tension entre deux exigences : sécuriser les parcours professionnels et offrir de la souplesse aux entreprises.

Pour les jeunes actifs, il est crucial de comprendre les droits, les limites et les perspectives qu’ouvre chaque type de contrat. Pour la société, il s’agit d’un équilibre à trouver : comment encourager la compétitivité sans créer trop de précarité ? Comment réconcilier mobilité et protection sociale ? Dans un monde du travail en mutation, savoir lire entre les lignes d’un contrat, c’est déjà reprendre un peu de pouvoir sur son avenir professionnel.