En 1932, Paul Lazarsfeld et ses collègues ont étudié le chômage à Marienthal, une ville autrichienne frappée par la crise de 1929. Ils ont découvert que le chômage ne cause pas seulement des difficultés financières. Il détruit aussi les liens sociaux, modifie le rapport au temps, et entraîne un repli sur soi, souvent marqué par l’apathie.

Cette réalité n’est pas qu’un souvenir ancien. Aujourd’hui encore, le chômage reste une épreuve lourde, avec des conséquences sociales et psychologiques importantes. La stigmatisation aggrave la situation. De plus, la santé physique des chômeurs est souvent affectée. Le chômage coûte aussi cher à la société. Il réduit la richesse produite et génère des dépenses sociales. Il a aussi des effets indirects, comme une hausse de la délinquance, notamment chez les jeunes.

Malgré une croissance économique mondiale, le chômage de masse s’installe dans plusieurs pays depuis trente ans. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre la nature du chômage, ses causes, et le rôle des institutions du travail.

Qu’est-ce que le chômage ?

Définition officielle du chômage

Le chômage est né avec l’industrialisation et le salariat, au tournant des XIXe et XXe siècles. Cette catégorie statistique permet d’analyser une réalité nouvelle liée à l’organisation du travail moderne. Le chômage désigne la situation d’une personne sans emploi, qui en cherche activement un. En France, l’INSEE et le Bureau International du Travail (BIT) utilisent cette définition. Pour être considéré comme chômeur, il faut donc être disponible et faire des démarches concrètes pour retrouver un travail. Ainsi, le chômage ne concerne pas seulement ceux qui sont sans emploi, mais aussi ceux qui souhaitent et cherchent à travailler. Par ailleurs, cette définition facilite la comparaison des chiffres entre pays. En 2024, le taux de chômage en France tourne autour de 7,1 %, selon l’INSEE. Ce chiffre reste supérieur à la moyenne européenne, qui se situe à environ 6,5 % selon Eurostat.

Les différents types de chômage

Les « chiffres du chômage » sont souvent au cœur du débat public : leur publication périodique est toujours médiatisée et leur évolution signe l’échec ou la réussite des politiques. Au-delà d’une approche en termes de stocks (nombre de chômeurs, taux de chômage), saisir la nature du chômage exige aussi une approche en termes de flux, qui se focalise sur les entrées et les sorties du chômage, et qui permet de dégager plusieurs types de chômage.

Le chômage frictionnel

Le chômage frictionnel correspond aux périodes de transition entre deux emplois. Il est souvent temporaire et naturel dans une économie dynamique. Par exemple, un jeune diplômé qui cherche son premier poste peut rester plusieurs semaines sans travail. Le chômage d’« insertion » concerne les nouveaux entrants sur le marché du travail (les « primo-demandeurs d’emploi ») et en premier lieu les jeunes. Avec la montée du chômage de masse, il a pu se transformer, pour les moins qualifiés d’entre eux, en « chômage récurrent », voire en chômage d’exclusion.

De même, un salarié qui démissionne pour un autre emploi traverse ce type de chômage. En France, ce chômage de « conversion » représente environ 1,5 % de la population active. Bien que faible, il montre que le marché du travail fonctionne : les personnes changent d’emploi, ce qui est normal. Cependant, il peut durer plus longtemps si les offres d’emploi sont rares ou si les recherches sont inefficaces.

Le chômage structurel

Le chômage structurel reflète un déséquilibre à long terme entre l’offre et la demande de travail. Il résulte principalement d’une inadéquation des compétences disponibles et des besoins des entreprises. En France, ce phénomène concerne notamment certains secteurs industriels en déclin, comme la sidérurgie ou le textile. Par exemple, des ouvriers spécialisés dans ces domaines peinent à trouver un emploi dans une économie qui valorise de plus en plus les services et les technologies. Le chômage d’« exclusion », regroupe ainsi les personnes dont la probabilité de retour à l’emploi est très faible et même quasi nulle en période de chômage de masse, à moins de bénéficier d’un emploi aidé de la politique de l’emploi. Beaucoup des chômeurs « exclus » finissent par se décourager et basculer dans l’inactivité.

Selon l’INSEE, le chômage structurel représenterait près de 3 % de la population active. De plus, les rigidités du marché du travail, telles que la protection forte des salariés, peuvent aggraver ce type de chômage en limitant les embauches.

Le chômage conjoncturel

Le chômage conjoncturel dépend de la situation économique globale. Lorsqu’une crise frappe, la demande diminue, ce qui pousse les entreprises à licencier. Par exemple, lors de la pandémie de Covid-19 en 2020, le taux de chômage en France a augmenté de manière significative, passant de 8 % à plus de 9 %. En 2024, bien que l’économie française affiche une reprise, certains secteurs restent fragiles, comme le tourisme et la restauration. Ainsi, le chômage conjoncturel continue d’influencer les chiffres actuels. Ce type de chômage peut se réduire rapidement si la croissance revient. Cependant, son impact reste lourd sur les ménages et sur l’économie nationale.

Comment mesure-t-on le chômage en France ?

Les sources des données sur le chômage

Plusieurs organismes fournissent des données sur le chômage en France. L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) publie régulièrement des statistiques basées sur des enquêtes auprès des ménages. Ces chiffres permettent d’évaluer le taux de chômage selon la définition du BIT. Par ailleurs, France Travail collecte des données sur les demandeurs d’emploi inscrits, ce qui donne une autre vision. Enfin, Eurostat rassemble les données européennes, offrant une comparaison entre pays. En 2024, l’INSEE estime le chômage à 7,1 %, tandis que Pôle Emploi recense environ 3,4 millions de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A.

Pôle Emploi classe les demandeurs d’emploi en différentes catégories. La catégorie A regroupe les personnes sans emploi et disponibles immédiatement. Les catégories B et C concernent ceux qui exercent une activité réduite tout en recherchant un emploi. Par exemple, un salarié en contrat à temps partiel cherchant plus d’heures sera en catégorie B. Ces distinctions permettent de mieux comprendre la situation réelle des demandeurs d’emploi. En 2024, la catégorie A compte environ 3 millions de personnes, tandis que les catégories B et C ajoutent près d’un million.

Les limites des chiffres

Malgré leur utilité, les chiffres du chômage présentent certaines limites. Premièrement, tous les chômeurs ne sont pas inscrits à France Travail. Certains abandonnent leurs recherches ou ne remplissent pas les critères d’inscription. Ensuite, la définition officielle ne prend pas en compte les personnes sous-employées, c’est-à-dire celles qui travaillent peu mais souhaiteraient plus d’heures. Enfin, les méthodes statistiques peuvent varier entre pays, rendant les comparaisons internationales délicates. Ainsi, les chiffres doivent toujours être interprétés avec prudence, en tenant compte de ces biais possibles.

Les chiffres clés du chômage en France aujourd’hui

Taux de chômage global et par tranche d’âge

En 2024, le taux de chômage global en France s’établit autour de 7,1 %, selon l’INSEE. Ce chiffre reste supérieur à la moyenne européenne, qui avoisine 6,5 %. Cette différence s’explique par plusieurs facteurs, notamment les rigidités du marché du travail français.

Par ailleurs, le chômage touche certaines catégories d’âge de manière plus forte. Les jeunes de moins de 25 ans enregistrent un taux de chômage nettement plus élevé, autour de 17 %. Cette situation s’explique par leur entrée récente sur le marché du travail et par un manque d’expérience. Les moins de 25 ans rencontrent aussi plus de difficultés à trouver un emploi stable. En revanche, les seniors (plus de 50 ans) subissent un chômage plus faible, environ 5 %. Toutefois, lorsqu’ils perdent leur emploi, ils restent souvent plus longtemps sans travail. Cette réalité pose un défi important pour les politiques d’emploi, qui doivent s’adapter à ces disparités.

Enfin, la durée moyenne du chômage reste élevée en France. Près de 40 % des chômeurs sont sans emploi depuis plus d’un an. Cette tendance traduit des difficultés à retrouver un emploi durable, notamment pour les publics vulnérables.

Évolution historique depuis les années 1980 en France

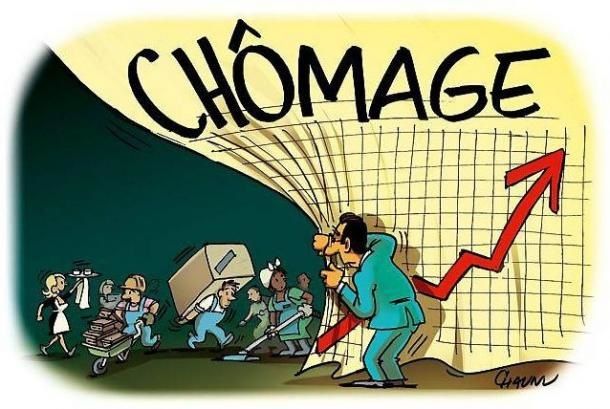

Depuis les années 1980, le taux de chômage en France a connu de fortes variations. Il était proche de 7 % en 1980, puis a fortement augmenté au début des années 1990, dépassant 10 %. Cette hausse s’explique par des crises économiques successives, notamment la récession de 1993.

Ensuite, la période 2000-2008 a vu une baisse progressive, grâce à la croissance économique et à des réformes du marché du travail. Toutefois, la crise financière de 2008 a provoqué un rebond rapide du chômage, qui est remonté à environ 10 %. Depuis 2015, une légère amélioration est observable, mais le chômage reste élevé par rapport à certains voisins européens.

Diversité des modèles nationaux et performances en termes de chômage

Les différences de performances entre modèles nationaux ont été soulignées par Esping-Andersen [1999]. Celui-ci établit un lien entre les trois types d’État social (Welfare regimes). Dans les pays relevant du modèle « corporatiste-conservateur », comme l’Allemagne, l’Italie et la France, le système bismarckien de protection sociale repose sur le modèle du male breadwinner.

L’homme est le pourvoyeur de ressources. L’accès à l’emploi des jeunes et des femmes est plus difficile que dans les pays relevant du modèle « libéral » ou « social-démocrate ». À partir de la crise des années 1970 et 1980, ceci s’est notamment traduit par l’importance du chômage relatif de ces catégories dans ces pays. Comme dans les pays d’Europe du Sud, de façon traditionnelle, le système d’indemnisation du chômage est moins généreux, le modèle du breadwinner est généralement associé à une forte protection de l’emploi permanent au détriment des outsiders.

Quelles solutions pour réduire le chômage ?

Le système d’indemnisation du chômage en France

En France, l’organisation de l’assurance chômage s’est construite lentement, souvent de façon compliquée. Au départ, à la fin du XIXe siècle, ce sont surtout les ouvriers qui ont créé des caisses mutuelles ou syndicales pour s’entraider. Ces caisses n’étaient pas seulement des outils d’entraide : elles étaient aussi un moyen de résistance, pour défendre les salaires et les droits des travailleurs.

L’État a commencé à soutenir ce mouvement, notamment avec la loi Waldeck-Rousseau de 1884, puis un décret de 1905 qui donnait des subventions aux caisses syndicales. Mais ces dispositifs sont restés limités. Alors, les communes et départements ont pris le relais, en aidant directement les chômeurs grâce à des fonds publics. Le Fonds national du chômage, créé en 1914, illustre cette étape.

Ce n’est qu’en 1958 que la France a véritablement mis en place un régime national d’indemnisation. Sous l’impulsion de l’État et du général de Gaulle, les partenaires sociaux ont créé un système appelé Unedic, qui organise l’assurance chômage pour les salariés de l’industrie et du commerce. Ce régime repose sur un compromis : les syndicats et les patrons gèrent ensemble ce fonds, mais l’État valide les règles.

Le système français combine aujourd’hui deux principes clés : l’assurance et la solidarité. D’un côté, le régime assurantiel fonctionne selon la contribution. Autrement dit, pour toucher des allocations, il faut avoir cotisé auparavant. Le montant et la durée de l’indemnisation dépendent donc des cotisations versées. De l’autre côté, le régime de solidarité, financé par l’impôt, aide ceux qui ne remplissent pas forcément ces conditions, en fonction de leurs ressources.

Même si ce système est globalement généreux par rapport à d’autres pays, le chômage reste pour beaucoup une épreuve financière difficile, parfois dramatique.

Politiques actives de l’emploi

Les institutions regroupent l’ensemble des lois, règles et normes qui influencent le fonctionnement du marché du travail. Trois dimensions sont au cœur des débats sur l’emploi : la fixation des salaires, les modalités d’indemnisation du chômage et la protection de l’emploi.

Le salaire minimum : entre controverse et réalité empirique

L’idée qu’un salaire minimum trop élevé pourrait réduire l’emploi est ancienne, fondée sur la théorie classique de l’offre et de la demande. Pourtant, des études récentes montrent que cette relation n’est pas systématique. Par exemple, aux États-Unis, entre la fin des années 1960 et la fin des années 1980, le salaire minimum fédéral a perdu environ un tiers de sa valeur réelle, puis a augmenté de 16 % au début des années 1990 sans impact visible sur l’emploi des jeunes [Card et Krueger, 1995]. Les débats restent vifs, notamment sur la méthodologie de ces études, mais ces résultats invitent à nuancer l’idée traditionnelle.

Le « coin fiscal » : un facteur caché du coût du travail

Le coût du travail pour un employeur ne se limite pas au salaire net versé au salarié. Il comprend aussi les cotisations sociales et impôts, appelés « coin fiscal ». Ce coin fiscal désigne la différence entre le salaire brut payé par l’employeur et le salaire net perçu par le salarié après prélèvements obligatoires. Selon l’OCDE, on distingue le coin fiscal direct (cotisations sociales et impôts sur le revenu) et le coin fiscal total (incluant taxes sur la consommation comme la TVA).

Un coin fiscal élevé peut être compensé par un salaire net plus faible, si les salariés perçoivent ces prélèvements comme un investissement social (retraite, santé, services publics). En revanche, s’ils les considèrent comme une perte de pouvoir d’achat, ils demanderont des hausses de salaire net pour compenser, ce qui peut augmenter le coût du travail et freiner l’emploi, surtout pour les moins qualifiés. Ce phénomène est accentué lorsqu’un salaire minimum empêche une baisse suffisante du salaire net.

Le rôle des syndicats et des négociations collectives

Les syndicats jouent un rôle important dans la fixation des salaires. En particulier dans les années 1970, dans de nombreux pays, ils ont contribué à maintenir des salaires réels élevés malgré un ralentissement des gains de productivité après le premier choc pétrolier. Cette rigidité salariale a contribué à l’apparition d’un chômage dit « classique », où l’offre de travail dépasse la demande à cause d’un salaire supérieur à l’équilibre du marché.

Adapter les compétences aux besoins du marché

Les « politiques du marché du travail » (typologie OCDE) recouvrent un ensemble de mesures qui peuvent être classées en deux catégories. Les mesures actives regroupent l’ensemble des dispositifs qui visent à favoriser l’accès des chômeurs à l’emploi. Ceci concerne principalement :

- Les mesures d’accompagnement et d’aide à la recherche d’emploi mises en place par le service public de l’emploi

- Les mesures d’aides à l’emploi au sens large ; elles recouvrent les aides aux chômeurs créateurs d’entreprise, et surtout les emplois subventionnés dans les secteur privé et public (« emplois aidés »)

Ces mesures d’aides à l’emploi sont généralement ciblées sur les catégories de chômeurs les plus en difficulté sur le marché du travail, repérées selon différents critères (âge, handicap, durée passée au chômage…) corrélés à une plus faible « employabilité ».

Les mesures dites « passives » – ou encore, de soutien de revenu – ont pour objectif d’assurer une certaine sécurité de revenu aux personnes dépourvues d’emploi. Elles recouvrent principalement l’indemnisation du chômage et les dispositifs publics de préretraite.

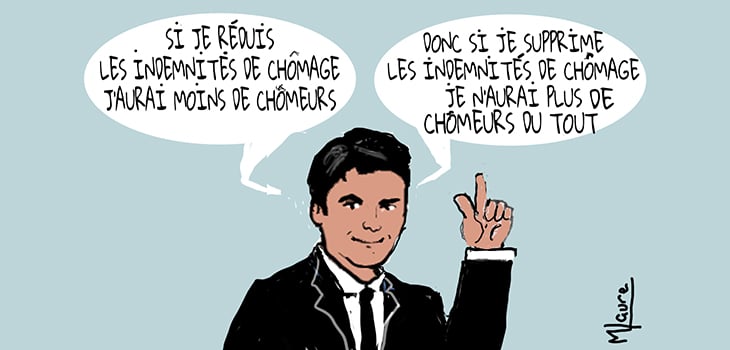

L’activation renvoie à une stratégie globale visant à réduire les dépenses passives au profit des dépenses actives. Elle repose sur une idée simple : il vaut mieux consacrer des efforts à aider les chômeurs à trouver un emploi plutôt qu’à simplement les indemniser. Plus que sur les mesures, l’« activation » a porté sur les chômeurs eux-mêmes : elle a consisté à leur imposer, généralement au-delà d’une certaine durée de chômage indemnisé, d’entrer dans un dispositif d’« activation ».

Ces premières formes d’activation renvoyaient à deux logiques différentes :

- Selon la première, celle du workfirst, n’importe quel emploi est préférable à une prestation sociale de remplacement (indemnisation du chômage ou autre). Une telle logique, en axant l’action sur le retour le plus rapide possible à l’emploi, peut déboucher sur des appariements de moindre qualité – au détriment avant tout des chômeurs, mais aussi de la société tout entière.

- Elle s’oppose à une logique d’empowerment, fondée sur l’accroissement des capacités et opportunités des chômeurs – ou encore de leurs « capabilités », selon la terminologie de l’économiste et prix Nobel d’économie Amartya Sen –, et qui repose davantage sur un accompagnement de qualité des chômeurs et sur des programmes de formation.

Flexibilisation du marché du travail

La flexibilisation du marché du travail désigne l’ensemble des réformes et dispositifs visant à rendre le fonctionnement du marché du travail plus souple, notamment pour les employeurs. Cette logique repose sur l’idée qu’un marché du travail trop rigide – en raison de normes juridiques protectrices ou de coûts de licenciement élevés – freine les embauches et pénalise la compétitivité des entreprises. La flexibilisation peut prendre plusieurs formes : facilitation des contrats courts (CDD, intérim), assouplissement des procédures de licenciement, modulation du temps de travail, ou encore individualisation des relations de travail au détriment des accords collectifs.

Elle s’inscrit souvent dans une perspective libérale selon laquelle un ajustement plus rapide entre offre et demande de travail favoriserait l’emploi. Toutefois, cette approche soulève plusieurs critiques. D’un côté, elle peut accroître la précarité des travailleurs, notamment les jeunes, les peu qualifiés ou les femmes. De l’autre, ses effets en termes d’emploi sont ambigus : une plus grande flexibilité peut encourager les embauches, mais aussi renforcer l’instabilité de l’emploi et limiter l’investissement des salariés dans l’entreprise.

Certaines politiques publiques cherchent à concilier flexibilité pour les entreprises et sécurité pour les salariés : c’est la logique de la flexisécurité, inspirée notamment du modèle danois, qui combine un droit du travail flexible, une protection sociale généreuse (notamment en matière d’indemnisation chômage) et un accompagnement actif (formation, aide au retour à l’emploi).

Ce qu’il faut retenir

Face aux mutations profondes du marché du travail – mondialisation, transition numérique, montée des inégalités – les États ne peuvent plus se contenter d’un arbitrage binaire entre sécurité et efficacité. Les politiques de l’emploi doivent désormais relever un double défi : sécuriser les trajectoires professionnelles sans freiner la dynamique de création d’emplois.

Dans ce cadre, l’articulation entre politiques actives et passives, combinée à une stratégie d’activation centrée sur les « capabilités » des individus plutôt que sur la seule incitation au retour rapide à l’emploi, devient essentielle. Mais cette activation ne peut être efficace que si elle s’inscrit dans un cadre institutionnel cohérent, capable de concilier flexibilité économique et sécurité sociale. À l’heure où la précarité s’installe dans de larges segments de la population active, penser l’emploi durable ne revient plus seulement à « flexibiliser », mais à construire les conditions d’un travail digne et choisi, et non subi.