Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, la ruine fascine et interroge. Bien plus qu’un simple vestige matériel, elle est devenue un puissant symbole littéraire et artistique. À travers sa dégradation visible, la ruine incarne le passage du temps, la fragilité des créations humaines et la mémoire collective. Elle offre une esthétique particulière, celle du déclin, de la beauté mélancolique, et invite à une profonde réflexion sur le temps, la mortalité, et le rapport entre l’homme et son œuvre. Cet article explore cette figure ambivalente, qui mêle perte et nostalgie, destruction et beauté, dans divers contextes littéraires et artistiques.

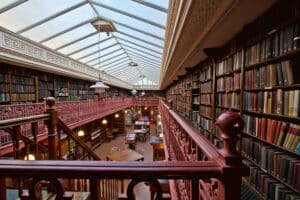

La ruine comme trace du passé : entre mémoire et mélancolie

Depuis l’Antiquité, les ruines sont des témoins silencieux de civilisations disparues. À Rome, à Athènes, les temples effondrés rappellent la grandeur passée, mais aussi la fragilité des empires.

Les ruines comme marque du temps

Les ruines sont d’abord des signes du temps qui passe. Elles montrent que rien ne dure éternellement, même les civilisations les plus puissantes. Cette idée est très présente dans la littérature classique : Chateaubriand, dans Génie du christianisme (1802), médite sur les ruines romaines qu’il a vues lors de son voyage en Italie. Il y voit la trace d’un monde disparu, mais aussi une forme de beauté solennelle.

Les ruines sont donc liées à la mémoire collective : elles gardent la trace d’un passé révolu, mais encore présent dans les pierres. Elles sont aussi un lieu de méditation sur l’histoire humaine, souvent marquée par la guerre, la destruction, le déclin.

Une mélancolie universelle

Face à une ruine, l’homme prend conscience de sa petitesse. C’est ce que ressentent les écrivains romantiques du XIXe siècle, fascinés par les ruines gothiques, les châteaux abandonnés, les cathédrales incomplètes. Pour eux, la ruine est un miroir du cœur humain, elle reflète les blessures, les pertes, les souvenirs.

Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, transforme la cathédrale en une ruine future possible, menacée par la modernité. Il écrit aussi :

« La forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel. »

Les ruines rappellent que tout s’efface, y compris nos villes, nos vies, nos amours. Elles sont des objets de mélancolie, mais aussi de sagesse : elles nous apprennent l’humilité.

La ruine comme esthétique du déclin : beauté de l’incomplet, du brisé, du fragile

Si la ruine fascine autant, ce n’est pas seulement à cause du passé qu’elle représente, mais aussi à cause de sa beauté particulière. Une beauté étrange, non classique, faite de brèches, de vides, de fissures, mais qui émeut profondément.

La beauté imparfaite

Contrairement à l’idéal classique de la perfection, la ruine est belle parce qu’elle est imparfaite. C’est l’idée du « sublime ruineux » dans l’esthétique romantique. Le philosophe Edmund Burke, au XVIIIe siècle, explique que le sublime naît de ce qui dépasse, effraie, écrase par sa grandeur ou sa décadence. Une ruine immense, comme un colosse effondré, produit un effet de grandeur mélancolique.

La beauté d’une ruine tient à ce qu’elle évoque la vie et la mort en même temps.

C’est aussi ce que l’on retrouve dans l’art pictural : Hubert Robert, peintre du XVIIIe siècle surnommé « le peintre des ruines », représentait des monuments en ruine, parfois même imaginant la ruine future de bâtiments encore debout. Il peignait le Louvre comme s’il était détruit, pour rappeler que rien n’est éternel.

Le wabi-sabi japonais : la beauté du brisé

Dans la culture japonaise, une philosophie esthétique nommée wabi-sabi valorise la beauté de l’imparfait, de l’éphémère, de l’incomplet. Une tasse fissurée, un mur effrité, une pierre couverte de mousse sont autant de signes du temps, et donc de beauté. Cette pensée rejoint celle que l’on trouve dans les ruines : la beauté ne vient pas malgré la ruine, mais grâce à elle.

Les ruines rendent visible ce que nous ne regardions pas quand tout était intact.

Le déclin devient alors non plus une défaite, mais une transformation poétique. La ruine est une métamorphose, une renaissance esthétique.

La ruine comme réflexion moderne sur le temps et le devenir

Au-delà de leur valeur historique et esthétique, les ruines posent aussi une question profondément moderne : que signifie construire, si tout finit par s’effondrer ? Que signifie le progrès, si le temps efface tout ? Dans un monde en crise écologique, économique, technologique, la ruine devient un symbole puissant de notre époque.

Ruines modernes : Hiroshima, Tchernobyl, Beyrouth…

Certaines ruines récentes, causées non par le temps mais par l’homme, sont devenues des symboles de mémoire et d’alerte. Par exemple :

- Le dôme d’Hiroshima, conservé en ruine, rappelle la catastrophe nucléaire de 1945.

- La ville fantôme de Prypiat, près de Tchernobyl, est une ruine radioactive du XXe siècle.

- Beyrouth, en partie détruite par des explosions et la guerre, expose des ruines modernes à ciel ouvert.

Ces ruines contemporaines ne parlent plus seulement du passé, mais du présent et de l’avenir. Elles interrogent nos choix, notre fragilité, nos erreurs.

La ruine moderne ne dit pas seulement : « Regarde ce qui fut. »

Elle dit aussi : « Attention à ce qui vient. »

L’art contemporain et l’obsession du déclin

De nombreux artistes contemporains utilisent la ruine comme matériau ou inspiration. L’architecture post-industrielle met en valeur les usines abandonnées, les friches, les silos. Des photographes comme Yves Marchand et Romain Meffre photographient les ruines de Detroit, ville industrielle en déclin, pour montrer la fin d’un monde.

Même dans la culture populaire, les ruines sont omniprésentes : dans les films post-apocalyptiques (La Route, Interstellar, Les Fils de l’homme), les villes effondrées représentent le futur que l’on redoute.

Ainsi, la ruine n’est plus seulement un souvenir, elle devient un avertissement : tout progrès sans conscience risque de mener à un effondrement.

Conclusion : penser avec les ruines

Les ruines ne sont pas seulement des pierres brisées. Elles sont des miroirs de l’histoire, des symboles de beauté, et des leçons pour l’avenir. Qu’elles soient antiques ou modernes, réelles ou rêvées, elles nous parlent de nous-mêmes, de notre rapport au temps, à la mémoire, à la fragilité.

Nietzsche écrivait dans Ainsi parlait Zarathoustra :

« Ce qui doit tomber, il ne faut pas le retenir. Il faut encore le pousser. »

Mais face aux ruines, on ne pousse pas toujours. Parfois, on contemple, on médite, on apprend. Car dans la chute, dans la désintégration, se cache une sagesse muette.

Apprendre à aimer les ruines, ce n’est pas aimer la destruction : c’est comprendre que le temps détruit, mais aussi transforme. Et que ce qui tombe peut devenir, pour les yeux ouverts, source de beauté, de pensée, et de création.

FAQ : la ruine comme symbole

Pourquoi les ruines fascinent-elles autant les artistes et écrivains ?

Parce qu’elles symbolisent une tension entre destruction et beauté, passé et présent. Elles offrent un matériau riche pour exprimer la nostalgie, la fragilité de l’humain et une forme esthétique inédite, loin des canons classiques.

En quoi les ruines modernes diffèrent-elles des ruines antiques ?

Les ruines antiques renvoient à un passé lointain et glorieux, souvent idéalisé. Les ruines modernes, elles, témoignent d’échecs récents (guerre, industrie, nucléaire) et interrogent directement notre présent et notre avenir.

La ruine peut-elle être perçue comme une forme d’espoir ?

Oui, car elle incarne la transformation, la résilience et parfois même une renaissance. Derrière l’effondrement, la ruine peut ouvrir un espace de création, de réflexion ou de réinvention du monde.

Existe-t-il des ruines « fabriquées » volontairement ?

Oui, dans certains jardins du XVIIIe siècle par exemple, on construisait de fausses ruines pour évoquer la grandeur perdue ou susciter la mélancolie. Ces « fabriques » visaient à produire une émotion esthétique chez le visiteur.

Comment la ruine interroge-t-elle notre vision du progrès ?

Elle rappelle que tout progrès peut contenir en germe son propre effondrement. Les ruines sont le contrechamp des utopies modernes : elles nous invitent à penser les limites, les cycles et la fragilité de toute construction humaine.