Si Cicéron revenait aujourd’hui, nul doute qu’il serait à la fois statut Instagram à citation romaine, orateur TEDx et chroniqueur politique sur les chaînes d’info en continu. Imaginez-le, toge impeccable mais micro-cravate en place, débutant par un sonore « O tempora, o mores ! » pour dénoncer notre époque… avant de préciser que cette phrase n’a pas été inventée pour Twitter, mais bien prononcée au Sénat, il y a plus de deux mille ans. Pourtant, derrière l’image du grand orateur antique que l’on convoque dans les manuels, il y a un homme qui a fait de la philosophie et de l’éloquence une véritable armure pour défendre la res publica. Sa voix, affûtée par les dialogues platoniciens et trempée dans l’acier de la rhétorique romaine, n’avait qu’un objectif : sauvegarder la République de la corruption, des ambitions démesurées et de la tyrannie. Cet article se propose donc de partir à la (re)découverte de Cicéron, à la fois sage et tribun, idéaliste et stratège, pour comprendre comment il a uni pensée philosophique et art oratoire, et pourquoi son héritage pourrait bien être l’un des remèdes aux maux politiques… passés et présents.

Cicéron, penseur et homme politique : un enracinement républicain

Courte biographie de Cicéron

Au cœur de la crise de la République romaine, Cicéron incarne l’idéal du citoyen engagé. Né en 106 av. J.-C., dans une famille plébéienne d’Arpinum, il gravit les échelons de la vie publique grâce à sa maîtrise de l’éloquence et de la philosophie. Dès son accession au consulat en 63 av. J.-C., il s’impose comme le défenseur de la res publica – ce terme latin, étymologiquement « la chose publique », désigne littéralement l’espace commun du droit et du débat, opposé à l’arbitraire du pouvoir personnel. Dans ses discours, notamment les Catilinaires, Cicéron affirme : « Le salut du peuple romain reste la loi suprême » (De Legibus, III, 3), insistant sur la prééminence de la lex (la loi) sur les intérêts privés. Il s’appuie sur une vision héritée de la philosophie grecque : l’homme n’est pleinement citoyen que s’il participe activement à la vie de la cité, concept déjà présent chez Platon (La République) et approfondi par Aristote, pour qui la phronèsis (prudence) guide l’action politique selon la justice.

Un héritage grec dans un monde romain

Cicéron transpose ces idées dans le contexte romain, intégrant l’apport stoïcien de la raison universelle : « Nous sommes liés par une commune loi, nous sommes membres d’une même cité » (De Officiis, I, 22). Son engagement culmine lors de la défense des institutions traditionnelles – Sénat, magistratures, culte civique –, refusant les dérives autocratiques. Ce dialogue constant entre philosophie grecque et réalité romaine fait de Cicéron un pont entre deux mondes, illustré par sa reprise du concept de lex naturalis (loi naturelle), qui inspirera plus tard la réflexion chrétienne de saint Augustin sur la cité terrestre et la cité de Dieu (De Civitate Dei). En valorisant la vertu (virtus), la justice (iustitia), et la concorde (concordia), Cicéron pose les bases d’une république fondée sur la raison et le dialogue, exemples qu’il développe tout au long de son œuvre, de De Republica à De Legibus. C’est ainsi que sa pensée façonne la tradition occidentale, réunissant le politique, le philosophique et le théologique pour servir le bien commun.

L’éloquence comme arme politique et morale

L’importance de l’art oratoire

L’éloquence tient une place centrale dans la pensée de Cicéron, à la fois comme art et comme moyen d’action politique. Dans son ouvrage fondamental, De Oratore, il définit l’éloquence comme « l’art de persuader par le discours, en unissant la raison, la passion et la moralité » (Cicéron, De Oratore, I, 18). Pour lui, l’orateur idéal doit maîtriser non seulement la technique rhétorique mais aussi la philosophie et la morale, car la parole ne doit pas être un simple ornement, mais un instrument au service de la vérité et du bien commun. Cette définition manifeste la vocation éthique et civique de l’éloquence, qui se déploie pour défendre la justice et la concorde dans la cité.

Une inspiration socratique

Cicéron s’appuie sur la tradition grecque, notamment la méthode socratique de la maïeutique, qui vise à faire accoucher les esprits par le dialogue et la question-réponse, une forme haute de persuasion fondée sur la raison et la recherche commune de la vérité. Socrate, dans les dialogues de Platon, conjugue ainsi l’art oratoire à la quête philosophique, stimulant l’âme à travers la parole rationnelle et passionnée. Cette dialectique du dialogue et de la persuasion, Cicéron la reprend à son compte en insistant sur l’adéquation nécessaire entre la parole et la vertu, sans laquelle l’éloquence risque la démagogie ou la manipulation.

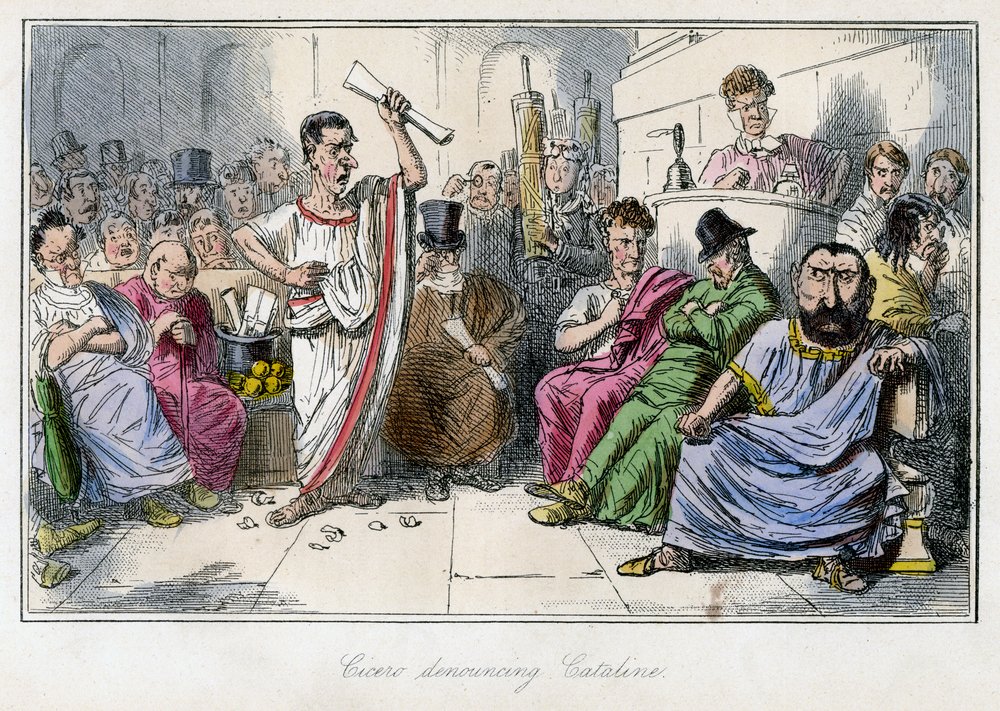

L’exemple des discours contre Catilina

Sur le plan historique, l’exemple le plus saisissant de l’éloquence politique cicéronienne est sans doute ses discours contre Catilina (les Catilinaires). En 63 av. J.-C., Cicéron utilise la force de son verbe pour dénoncer la conjuration menée par Catilina, menaçant la République. Ses discours, prononcés devant le Sénat et le peuple romain, conjuguent urgent appel au devoir civique et défense virulente des institutions républicaines. Il y affirme : « O tempora, o mores ! » (« Ô temps, ô mœurs ! »), une exclamation qui illustre sa plainte morale face à la crise politique. Par son éloquence, Cicéron mobilise la cité, justifie l’action politique et sauve temporairement la res publica, montrant que la parole, correctement orientée, peut être une arme puissante contre la tyrannie et la destruction des valeurs de la communauté.

La philosophie : boussole du citoyen et du gouvernant

Une morale ancrée dans l’action collective

La philosophie chez Cicéron est avant tout une morale pragmatique au service de l’action publique, une véritable boussole pour guider le citoyen et le dirigeant dans leurs devoirs. Dans son œuvre majeure, De Officiis (« Des devoirs »), il définit la justice et le bien commun comme les principes cardinaux qui doivent inspirer toutes les décisions politiques. Cicéron y affirme : « Le plus grand des biens est ce qui est honnête et honorable, le plus grand des maux ce qui est injuste » (De Officiis, I, 7). Ce rappel à la vertu, loin d’être un simple idéal abstrait, engage l’homme politique à rechercher l’utile sans jamais sacrifier le juste, incarnant ainsi une éthique substantielle qui guide la conduite publique.

Cicéron et la tradition stoicienne

Pour Cicéron, cette conception s’inscrit dans la tradition stoïcienne, qui prône la raison universelle comme règle de vie. Les stoïciens, tels que Sénèque, soulignent l’importance du droit naturel (lex naturalis), un ordre moral commun à tous les hommes et fondation de la justice. À l’inverse, Cicéron se détache des épicuriens qui valorisent le plaisir individuel comme fin ultime, car il conçoit l’homme avant tout comme un être social et politique, responsable devant la communauté. Cette vision républicaine met donc l’accent sur la solidarité, l’harmonie sociale et la construction collective du bien commun.

Cicéron et saint Augustin entre ciel et terre

Le pont entre la pensée païenne de Cicéron et la philosophie chrétienne se manifeste par la transmission de cette idée de loi naturelle et de justice universelle. Saint Augustin, dans son De Civitate Dei (La Cité de Dieu), reprend cette distinction entre la cité terrestre, marquée par les passions et l’égoïsme, et la cité céleste, fondée sur l’amour divin et la justice véritable.

La synthèse cicéronienne : la convergence du sage et de l’orateur

L’orateur, modèle de l’homme complet

L’idéal cicéronien du citoyen repose sur l’union de la vertu et de la parole, deux facettes indissociables de la responsabilité civique. Pour Cicéron, l’homme public ne se réduit pas à un simple technicien du discours, ni à un simple théoricien ; il doit incarner la sagesse morale tout en maîtrisant l’art oratoire, afin de guider la cité avec authenticité et efficacité. Cette alliance est l’expression même de l’homme complet tel que la philosophie antique et médiévale le conçoivent : celui qui relie la pensée à l’action, la théorie à la pratique.

Bien parler : un art entre théorie et pratique

Dans la tradition philosophique, Cicéron s’inscrit en continuité avec Platon, pour qui l’orateur sage est celui qui connaît le Bien et gouverne en fonction de la vérité transcendantale, dépassant les simples apparences (La République). Avec Aristote, il consolide cette dialectique en invoquant la notion de phronèsis, ou prudence pratique, vertu cardinale qui adapte les principes universels à chaque situation singulière, condition essentielle pour l’action politique juste (Éthique à Nicomaque). Cette articulation entre théorie et pratique se retrouve chez Thomas d’Aquin, qui souligne que la raison droite et la parole vertueuse doivent irriguer l’autorité légitime, au service du bien commun.

Héritages et actualités de Cicéron

Conjuguer éloquence et engagement politique

L’éloquence engagée de Cicéron, mariant « ratio » (raison), « ethos » (moralité), et « pathos » (passion), constitue un modèle d’expression politique qui s’oppose à la démagogie et à la manipulation. Sa démarche s’apparente à une quête constante d’une vérité partagée par la communauté politique, ancrée dans une éthique du compromis rationnel. Cette approche favorise la recherche du consensus respectueux des différences, préalable indispensable à la concorde sociale. En reprenant les grands concepts stoïciens de loi naturelle (lex naturalis) et de raison universelle, Cicéron a ainsi posé des fondations intellectuelles solides, renforcées ensuite par la tradition chrétienne, notamment chez saint Augustin dans De Civitate Dei, qui distingue la ville terrestre de la cité céleste sur le fondement moral et spirituel.

Un héritage républicain toujours actuel

Ainsi, Cicéron reste un modèle puissant et actuel, qui incarne l’articulation indissociable entre philosophie, politique et éthique. Sa pensée continue d’éclairer la réflexion sur la place de la parole et de la vertu dans la construction et la préservation des régimes républicains, et sur le rôle crucial que doit jouer la jeunesse dans la transmission de cet héritage, armée de la sagesse et de la force d’expression nécessaires pour accueillir et relever les défis de demain.