« Les femmes n’ont fait que peu de choses dans l’histoire », écrivait Michelet au XIXᵉ siècle. Cette formule, révélatrice d’un imaginaire historiographique longtemps dominé par les figures masculines du pouvoir, trouve un écho particulier lorsqu’il s’agit d’évoquer la Révolution française. Événement fondateur de la modernité politique, creuset des principes d’égalité et de souveraineté populaire, la Révolution est aussi une immense fabrique de symboles, où brillent les noms de Robespierre, Danton ou Marat, mais où l’on peine encore à faire entendre les voix féminines.

Pourtant, les femmes furent omniprésentes dans les rues, les marchés, et même à la tribune. Qu’elles soient tricoteuses aux pieds de l’échafaud, manifestantes de la faim, pamphlétaires ou militantes politiques, elles ont occupé l’espace public avec une vigueur qui interroge les limites mêmes de l’universalisme proclamé.

Des actrices de l’événement : présence et visibilité nouvelle

Dès les prémices de la Révolution, la présence des femmes sur le devant de la scène sociale et politique s’impose. Elles font irruption lors des « grandes journées », à commencer par la marche sur Versailles les 5 et 6 octobre 1789, quand des milliers de Parisiennes réclament du pain et obtiennent le transfert forcé du roi et de la Cour à Paris. Ce surgissement n’est pas un épiphénomène : les femmes multiplient les actions lors des crises de subsistance, les « émeutes de la faim » et les luttes contre l’accaparement des grains.

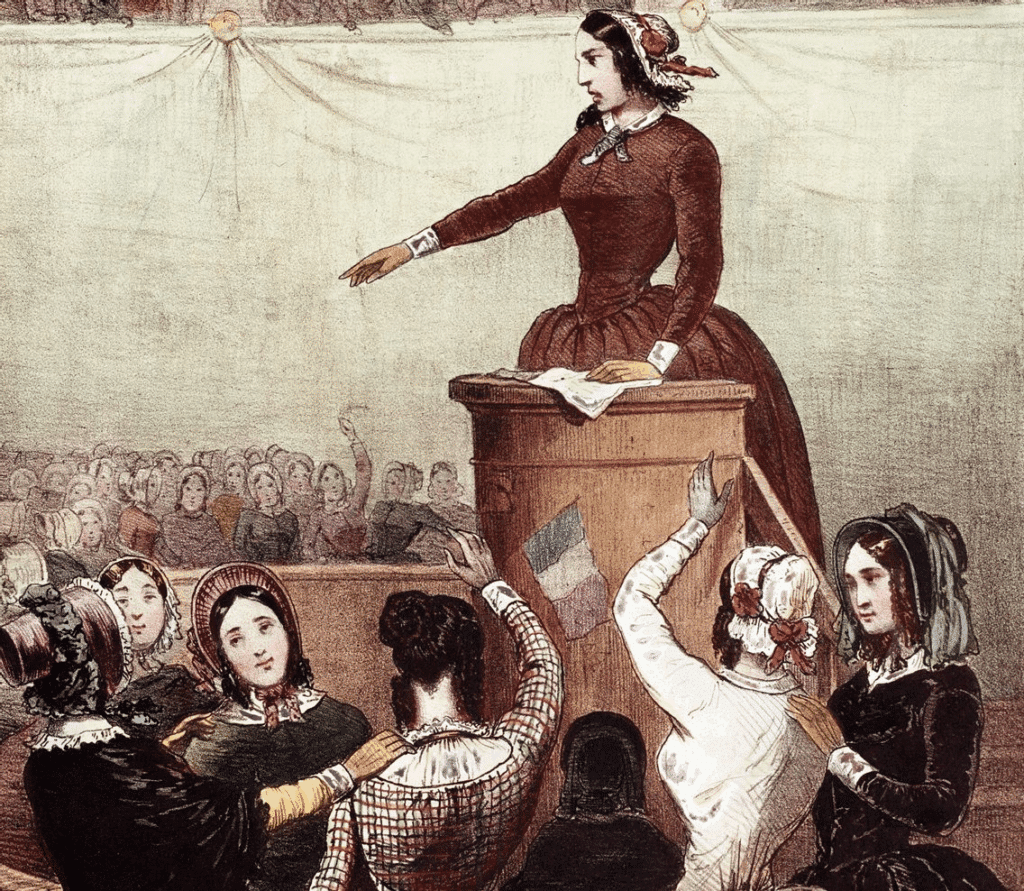

Dans les assemblées publiques et dans les clubs, elles sont une force de proposition et d’action. Les « tricoteuses » assistent et influencent les débats de la Convention. À Paris et en province, des clubs et sociétés exclusivement féminins se structurent autour de revendications civiques.

La Révolution française : des avancées civiles sans émancipation politique, un paradoxe fondateur

La Révolution française inaugure pour les femmes un moment de transformation juridique sans précédent, du moins dans le domaine civil. Entre 1790 et 1793, les textes révolutionnaires amorcent une redéfinition de la condition féminine : le mariage devient un contrat civil librement consenti, le divorce par consentement mutuel est légalisé (une première en Europe), et l’égalité successorale entre filles et garçons est instaurée. Ces réformes, qui entérinent l’autonomie civile des femmes vis-à-vis de l’autorité paternelle ou maritale, témoignent d’un élan égalitaire inédit, en rupture avec l’Ancien Régime.

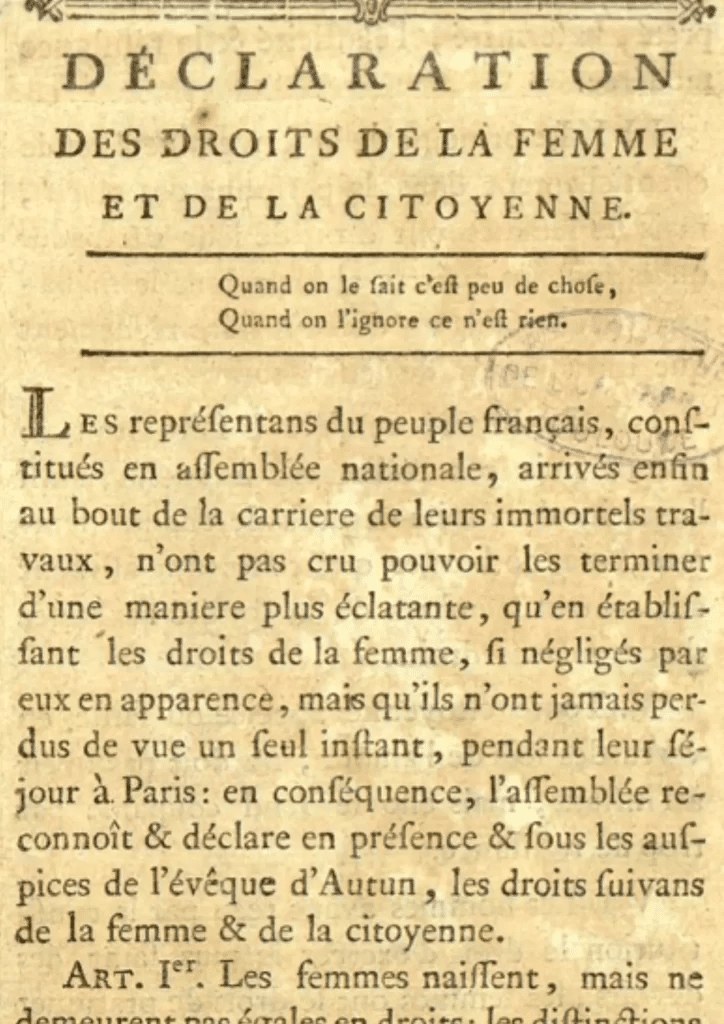

Cependant, cette avancée juridique ne se prolonge nullement dans le domaine politique. L’espace civique reste étroitement contrôlé par les hommes, et les femmes sont systématiquement tenues à l’écart des droits politiques. Aucune des constitutions révolutionnaires (ni celle de 1791 ni celle de 1793, pourtant dite « démocratique », ni celle de l’an III) n’accorde le suffrage féminin. Cette exclusion persistante se fait en dépit de plaidoyers vigoureux, comme ceux de Condorcet, d’Olympe de Gouges dans sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), ou encore de l’engagement collectif de la Société des républicaines révolutionnaires, fondée par Pauline Léon et Claire Lacombe. Leur club, hautement politique, sera interdit dès 1793, signe d’un rejet croissant de toute expression féminine autonome dans la sphère publique.

Ce décalage entre reconnaissance civile et exclusion politique constitue un paradoxe fondateur, qui révèle les limites du projet révolutionnaire en matière d’égalité. Il marque la figure ambivalente de la « citoyenne sans citoyenneté ». Cette dernière est reconnue comme sujet de droit privé, mais niée comme actrice politique. En cela, la Révolution, tout en proclamant l’universalité des droits, construit dès l’origine un ordre politique fondé sur l’exclusion genrée, difficile à déconstruire dans les siècles suivants.

Figures emblématiques, engagements et diversité des stratégies durant la Révolution

Des héroïnes engagées entre parole politique et action tragique

Impossible d’évoquer la Révolution française sans convoquer certaines figures féminines devenues emblématiques. Olympe de Gouges, dramaturge engagée, rédige en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, où elle dénonce l’exclusion politique des femmes tout en revendiquant leur pleine appartenance à la cité. Par ce texte visionnaire, elle jette les bases d’un féminisme politique moderne, qui ne cessera de hanter les débats républicains.

D’autres, à l’instar de Charlotte Corday, s’inscrivent dans une forme de vertu tragique : en assassinant Marat, figure du radicalisme montagnard, Corday se revendique comme l’exécutrice d’une justice morale, au prix de sa propre vie, devenant l’icône d’un girondisme minoritaire et exalté. Madame Roland, quant à elle, joue un rôle central dans l’animation des réseaux girondins, combinant influence intellectuelle et sociabilité politique. Enfin, Théroigne de Méricourt, Pauline Léon et Claire Lacombe incarnent l’activisme révolutionnaire féminin le plus radical, fondant des clubs, marchant avec le peuple, réclamant le droit de porter les armes et d’agir politiquement comme citoyennes à part entière.

Engagements collectifs : une pluralité de rôles sociaux et politiques

Néanmoins, comme le souligne la philosophe Geneviève Fraisse, l’histoire des femmes ne peut se résumer à quelques trajectoires individuelles, aussi brillantes soient-elles. Une telle approche héroïsante, si elle est séduisante, occulte la dimension collective, sociale et conflictuelle de l’engagement féminin. La Révolution voit se mobiliser une pluralité de femmes issues de toutes les couches de la société. Aux côtés des militantes lettrées et des activistes urbaines, on trouve les dames des Halles, véritables actrices de la vie politique populaire, capables de faire pression sur les autorités, d’influencer les décisions économiques, voire de déclencher des événements majeurs comme les journées d’octobre 1789. Les bourgeoises éclairées, souvent proches des réseaux jacobins ou girondins, participent à la circulation des idées, tandis que les paysannes, notamment dans l’Ouest, s’engagent activement dans la contre-révolution vendéenne, au nom d’une fidélité au trône et à l’autel.

Ainsi, loin d’être confinées aux marges ou limitées à des rôles secondaires, les femmes agissent, pensent, contestent, que ce soit dans le sens de la Révolution ou de sa remise en cause. Leur présence dans l’histoire n’est pas celle d’ombres passagères, mais de sujets en tension avec un ordre politique qui les invisibilise tout en redoutant leur puissance collective.

La société révolutionnaire et la relégation du féminin

Si la Révolution permet l’émergence d’une parole et d’une pratique politique nouvelle, elle suscite aussi une hostilité intense à l’endroit de cette irruption. Les hommes de la Révolution admettent ponctuellement l’intervention féminine dans les crises de subsistance, en vertu du « rôle naturel » de nourricières, mais redoutent tout débordement au-delà .

La clôture de l’espace politique s’opère à mesure que monte la radicalité révolutionnaire. L’automne 1793 marque un tournant : interdiction des clubs de femmes, accusations de désordre ou de « virilisation », répression de l’activisme militant, exclusion de la possibilité d’influencer les débats. Les femmes, d’objet politique inédit, redeviennent en quelque sorte « objets administrés », sous la tutelle du législateur masculin. Le Directoire puis le Code Napoléon accentueront la régression.

Un bilan contrasté : héritages, limites et postérités

L’action des femmes de 1789 à 1795 produit des résultats ambivalents. D’une part, les avancées civiles (mariage civil, divorce, égalité successorale) constituent une matrice pour les conquêtes ultérieures. D’autre part, le refus catégorique de la citoyenneté politique laisse durablement intactes les fondations patriarcales de l’espace public.

Le legs des femmes de la Révolution, qu’elles aient été militantes, opposantes, mères, éducatrices ou simplement femmes du peuple, irrigue en profondeur les luttes féminines et féministes des siècles suivants. Si leur souvenir reste longtemps marginalisé dans les récits dominants, il affleure néanmoins dans la mémoire collective et dans les mobilisations qui jalonnent l’histoire politique française : des revendications avortées sous la Restauration, aux combats pour l’instruction et la citoyenneté sous la Troisième République, jusqu’à l’obtention tardive du droit de vote en 1944.

Au XXᵉ siècle, leur mémoire est réinvestie, réinterprétée, parfois mythifiée. Ainsi, Olympe de Gouges, longtemps oubliée ou réduite à une figure marginale, est redécouverte dans les années 1970 par les militantes du Mouvement de libération des femmes. Elle devient alors une figure tutélaire, presque totémique, d’un féminisme politique qui ne se pense plus en marge, mais comme porteur d’une exigence universelle, en écho aux promesses inachevées de 1789.

Mais cette redécouverte soulève aussi des questions : que faire d’un héritage marqué à la fois par la grandeur et l’effacement, par la prise de parole et la répression ? Comment inscrire durablement ces figures dans une histoire politique mixte, qui ne relègue plus les femmes au second plan, mais les reconnaît comme actrices de plein droit de la modernité démocratique ?

Approfondir et débattre : Quiz

- Quels sont les principaux acquis civils obtenus par les femmes pendant la Révolution française ?

- Cite une figure féminine emblématique et son action.

- Pourquoi la Révolution, qui proclame l’égalité, exclut-elle les femmes de la citoyenneté politique ?

- Les femmes ont-elles joué un rôle homogène durant la Révolution ?

- Quelle est la postérité de leur engagement ?

Réponses :

- Mariage civil, divorce par consentement mutuel, égalité successorale, capacité contractuelle et juridique.

- Olympe de Gouges : autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), plaidoyer pour l’égalité juridique et politique.

- Crainte du désordre social, poids des théories « naturalistes » (Rousseau, Talleyrand), résistance du système patriarcal.

- Non : diversité de classes, d’actions, d’engagements : partout du militantisme révolutionnaire à la contre-révolution vendéenne.

- Préfiguration des mouvements féministes, héritage dans les combats civils et politiques du XIXe et XXe siècle.

Les femmes : sentinelles ou oubliées de la Révolution ?

Le destin des femmes pendant la Révolution française résiste à toute simplification. Elles furent à la fois initiatrices, actrices, cibles, puis victimes d’un retour d’ordre patriarcal. Leur capacité d’innovation, de protestation, de pédagogie et parfois de violence a profondément marqué la dynamique politique autant que les mémoires. Longtemps privées de la parole de l’historien, elles imposent aujourd’hui leur voix dans le récit national et les débats contemporains sur l’égalité.

À y regarder de près, la Révolution ne fut ni une simple parenthèse ni une trahison totale pour la cause des femmes. Elle fut, selon l’expression de Michelet, un moment où celles-ci « prirent le roi », marquant l’histoire de leur empreinte. Leurs luttes, inachevées, nous invitent à repenser sans cesse, au-delà des mythes, la question de l’universel et des droits.