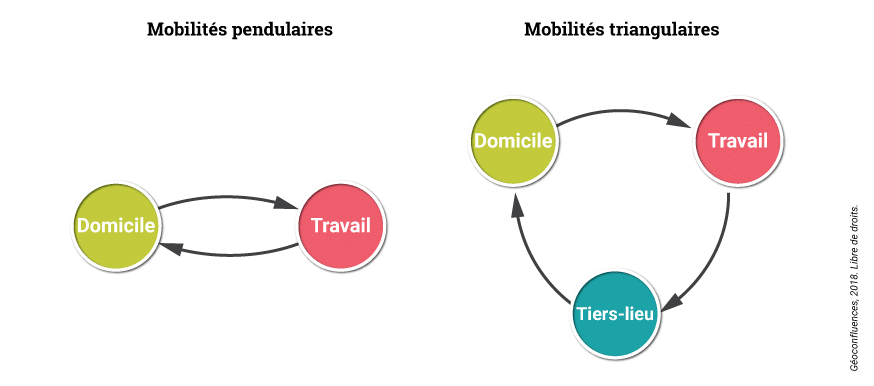

Derrière la banalité trompeuse des allers-retours quotidiens entre domicile et lieu de travail, les mobilités pendulaires incarnent une réalité profondément structurante des sociétés contemporaines. Si elles relèvent, à l’échelle individuelle, d’une routine souvent contrainte, elles forment collectivement un phénomène massif, régulier, presque mécanique, qui façonne les rythmes de vie, modifie les temporalités urbaines et mobilise des ressources considérables.

Mais ces déplacements ne se contentent pas d’occuper nos agendas : ils dessinent une géographie, organisent les dynamiques territoriales et révèlent les tensions entre lieu de résidence et bassin d’emploi. Ils interrogent aussi, plus largement, les choix d’aménagement, les inégalités d’accès, la soutenabilité environnementale, et jusqu’à la cohésion sociale dans un monde où lieu d’habitation et lieu de travail tendent à se dissocier. En somme, à mesure qu’elles se répètent chaque jour, ces mobilités redessinent silencieusement la carte et le visage de nos territoires, tout en posant des défis majeurs aux politiques publiques contemporaines.

Dès lors, comment la répétition de ces mobilités redessine-t-elle la carte de nos territoires ? Dans quelle mesure pèsent-elles sur les politiques publiques, la cohésion sociale, la qualité de vie ?

Comprendre la mobilité pendulaire : définition et dynamiques clés

La notion de mobilité pendulaire désigne l’ensemble des déplacements réguliers et contraints, souvent quotidiens, réalisés principalement entre le domicile et le lieu de travail ou d’étude. En France, 64 % des actifs travaillent hors de leur commune de résidence. L’Île-de-France et d’autres grandes aires métropolitaines battent des records. En effet, plus de 70 % des actifs franchissent chaque jour les frontières de leur ville d’habitation pour rejoindre leur emploi. Ce mouvement dessine une géographie des flux, des axes majeurs, des « rivières humaines » rythmant les horaires urbains mais aussi périurbains, ruraux, littoraux.

Cette logique de « navette » façonne les bassins de vie, les marchés du travail, et révèle les inégalités de localisation entre emplois, logements, services et équipements.

Mobilité pendulaire : évolution historique et facteurs de développement

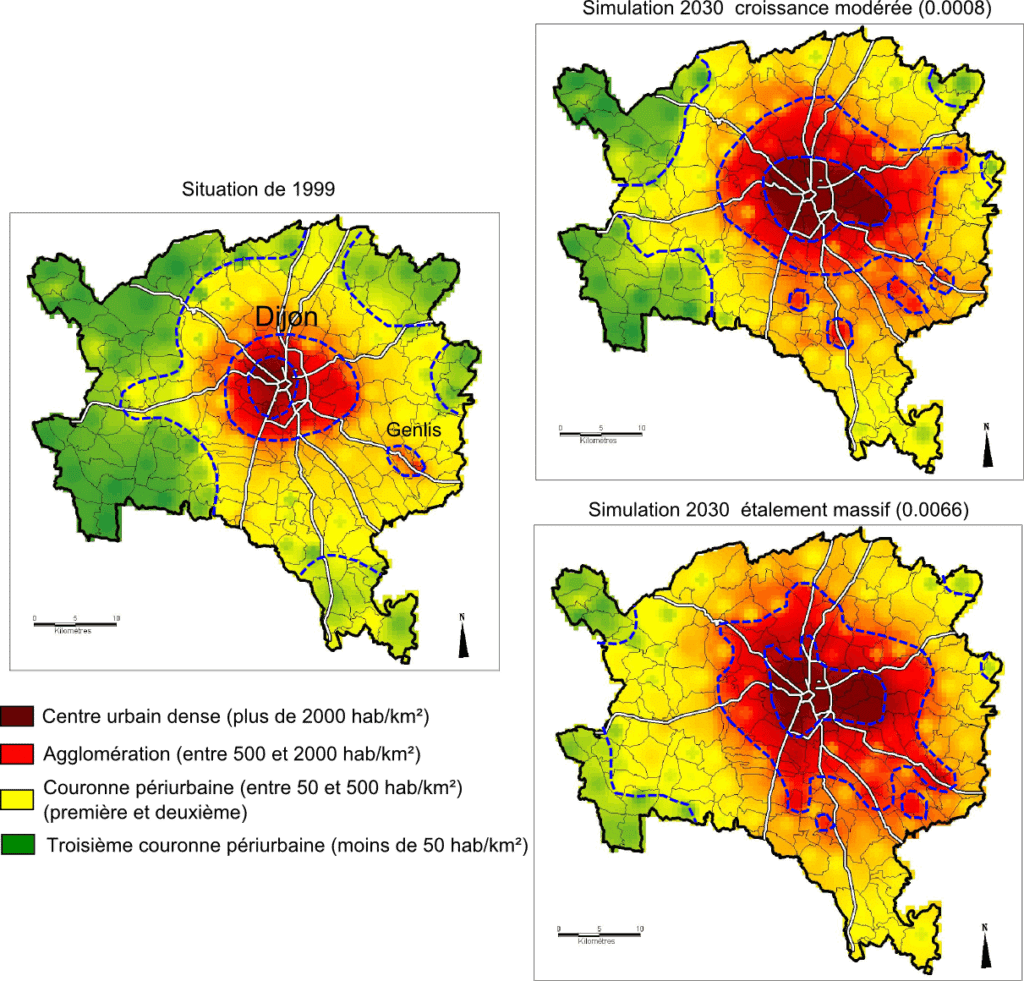

Jusqu’aux années 1960, la majorité vivait et travaillait dans une même commune. Mais la métropolisation, l’essor des moyens de transports motorisés, l’accession massive à la propriété pavillonnaire, l’étalement urbain et la dissociation accrue des lieux de vie et d’activité ont fait exploser la mobilité pendulaire. À cela s’ajoutent des motivations diverses : prix du foncier, recherche de cadre de vie bucolique, mais aussi logique de l’emploi éclaté et polarisé.

Le phénomène prend la forme de flux directionnels marqués vers les grands pôles régionaux, mais aussi transversaux, interurbains ou encore ruraux-urbains, au fur et à mesure que les centres d’activité se dispersent dans la campagne périurbaine.

Les impacts spatiaux : une nouvelle organisation du territoire

L’effet centrifuge

Pour beaucoup d’actifs, travailler en ville mais habiter en périphérie s’est imposé comme la norme, avec pour conséquences l’allongement des distances, une dépendance automobile marquée et le renforcement des fractures socio-territoriales. L’étalement urbain (urban sprawl) n’est pas qu’un fait métropolitain : il façonne aujourd’hui l’ensemble des territoires.

Spécialisation et fragmentation de l’espace

Les pôles de services et d’emploi fixent les flux, de nouveaux centres commerciaux et zones d’activités naissent en périphérie, provoquant une recomposition du tissu urbain et rural. Les questions de périurbanisation, de fragmentation écologique (routes, parkings, infrastructures), et d’artificialisation des terres deviennent décisives dans le débat sur un aménagement plus durable.

Impacts sociaux, économiques et sanitaires de la mobilité pendulaire

Temps de transport et bien-être

Plus le temps de trajet quotidien est long, plus il affecte la santé des actifs. On observe une augmentation de la fatigue, du stress, de la tension artérielle, du risque d’accident, et des troubles du sommeil. Selon l’Ifop, 75 % des salariés estimant le trajet supérieur à 60 min désagréable voient leur moral en berne, leur qualité de vie dégradée.

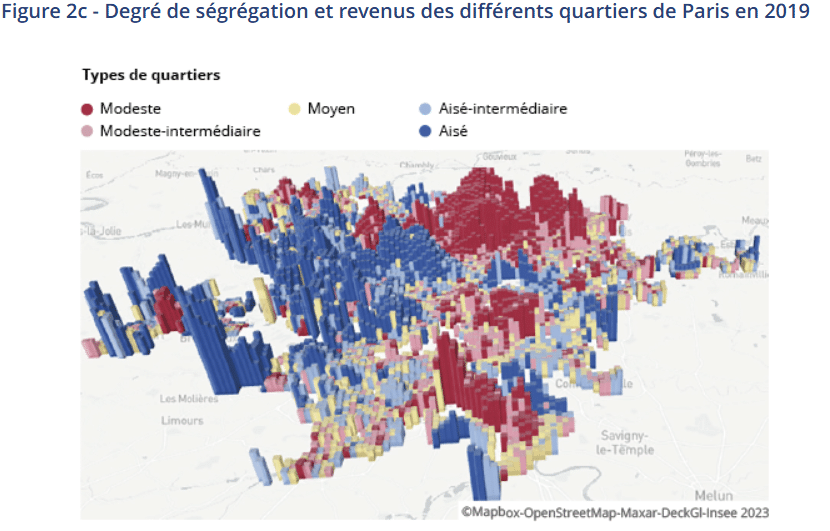

Inégalités et « assignation à résidence »

La mobilité pendulaire peut devenir contrainte et non choix, notamment faute de logement abordable près de l’emploi, de services dans la commune, ou du fait de la spécialisation sociale de certains territoires. Elle creuse la fracture entre “hyper-mobiles” et populations éloignées des réseaux, de plus en plus assignées à leur lieu de vie dans un contexte de hausse des prix de l’énergie ou de fracture numérique.

Cohésion sociale amoindrie

La multiplication des temps de transport rogne sur le temps familial, amical, associatif, ce qui fragilise la cohésion des communautés villageoises ou quartiers pavillonnaires (réseaux qui s’émiettent, familles moins disponibles pour la vie collective.

Aménagement du territoire : stratégies et innovations

Urbanisme des courtes distances : Le nouveau mantra de nombreux urbanistes, inspiré par les concepts de « ville du quart d’heure » ou « villes compactes », vise à rapprocher emploi, habitat et services de la vie quotidienne. Cette politique repose sur la densification des pôles, le développement du logement social ou intermédiaire dans les secteurs d’emploi, et la reconquête des centres-villes au détriment de l’étalement.

Intermodalité et transports collectifs : Le développement des réseaux express (TER, RER, tram-trains), le renforcement de l’interconnexion bus-vélo-train, la création de pôles d’échanges multimodaux, la digitalisation de la billettique sont des priorités pour diminuer la dépendance à la voiture. Le covoiturage, l’auto-partage, mais aussi les mobilités douces (vélo, trottinette, marche) sont promus via des incitations fiscales, des aménagements dédiés, de nouvelles infrastructures.

Planification territoriale intégrée : L’heure est à la coordination plus fine entre urbanisme et mobilité (plans locaux d’urbanisme, PDU, SCOT). Cibler le développement urbain autour des axes de transport, mieux articuler emploi, habitat, services par la « densification orientée » (Transit Oriented Development, TOD) : un modèle répandu en France, Allemagne, Amérique du Nord.

Télétravail et nouveaux rythmes : La pandémie de Covid-19 a révélé la plasticité potentielle du travail : l’essor du télétravail, du travail hybride, du coworking permet de réduire certains flux, mais risque aussi de créer de nouveaux déséquilibres (désertification des centres, inégalité d’accès au numérique…).

Entre densification et exclusion : les impasses de la mobilité pendulaire durable

Les limites ambivalentes des solutions technologiques et urbaines

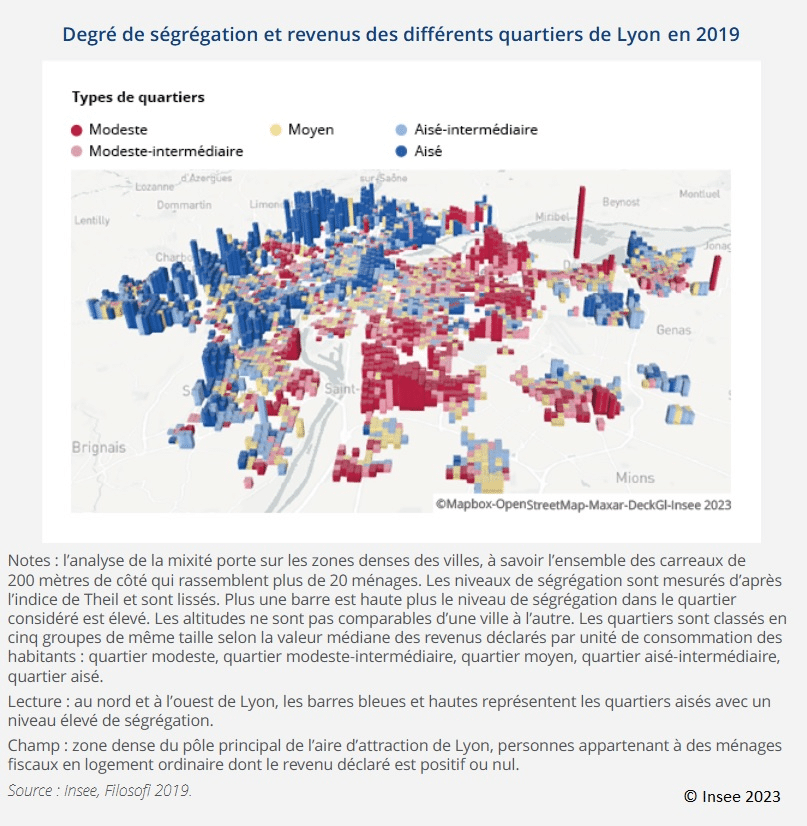

Les politiques visant à réduire la mobilité pendulaire s’appuient souvent sur la ville compacte et la transition vers des modes de transport plus verts. Pourtant, la densification urbaine, si elle réduit certaines distances, engendre paradoxalement une hausse des prix immobiliers et une exclusion sociale accrue. À Paris ou Lyon, cette gentrification pousse ainsi les ménages modestes en périphérie, aggravant la durée et la pénibilité des trajets.

La voiture électrique, souvent présentée comme une solution écologique, ne dissipe pourtant pas les problèmes de congestion ni l’empreinte spatiale des voitures. Son coût élevé et l’insuffisance des infrastructures de recharge, notamment en milieu rural, la rendent inaccessible à une large part de la population. Cette substitution technologique reste donc insuffisante face à la complexité des enjeux.

Une transformation structurelle soumise à des paradoxes sociaux et politiques

La mise en œuvre d’un changement durable exige en effet une refonte profonde de la gouvernance territoriale, combinant répartition équilibrée des emplois, politique du logement, développement des transports publics et encouragement du télétravail. Pourtant, ce dernier soulève des questions majeures : s’il réduit les déplacements, il peut aussi entraîner un isolement social, une perte de lien collectif au travail et accentuer les inégalités entre ceux qui peuvent en bénéficier et les autres.

De même, les déserts de mobilité ruraux restent largement négligés, exposant une partie importante de la population à une double exclusion, spatiale et sociale. La coordination entre collectivités, entreprises et citoyens est souvent freinée par des logiques électoralistes à court terme, alors que la réussite de cette transformation nécessite une vision politique cohérente et durable, capable d’intégrer justice sociale, écologie et cohésion territoriale.

Quiz : évalue tes connaissances !

- Qu’est-ce que la mobilité pendulaire et quels en sont les principaux facteurs ?

- Donnez un impact social et un impact écologique des mobilités pendulaires.

- Quelles sont les principales solutions d’aménagement pour mieux gérer la mobilité pendulaire ?

- Télétravail : solution d’avenir ou facteur de nouveaux déséquilibres ?

- Pourquoi la coordination entre urbanisme et transport est-elle décisive ?

Réponses :

- Les déplacements réguliers (quotidiens) domicile-travail/domicile-études ; principaux facteurs : distance entre habitat et emploi, prix du foncier, organisation des territoires, offres de transport.

- Social : stress, perte de temps social/familial, fracture territoriale. Écologique : émissions de CO₂, pollution de l’air, artificialisation des sols.

- Urbanisme des courtes distances, densification, mise en réseau des transports collectifs, intermodalité, développement des mobilités douces, télétravail encadré.

- Dépend des territoires et du secteur : peut éviter les trajets mais générer d’autres disparités et transformations du tissu urbain.

- Sans synchronisation des deux politiques, les besoins de mobilité s’accroissent, générant de nouveaux déséquilibres et pollutions.

Bilan et perspectives des mobilités pendulaires

Les mobilités pendulaires révèlent en creux nos choix de société. Elles redistribuent les cartes du territoire, dessinent ses fractures comme ses potentiels, et forcent l’ensemble des acteurs à penser l’aménagement au prisme du déplacement. Plus qu’une routine, elles sont ainsi le révélateur d’un territoire en mouvement, soumis à des tensions durables et à la nécessité d’inventer de nouveaux modèles. Pour l’élève, comprendre ce phénomène, c’est acquérir une clé majeure du monde contemporain, de ses contraintes, et des leviers pour l’avenir.