Des abysses mystérieux à la splendeur des plages, les océans recouvrent plus de 70 % de la surface terrestre. Mais d’où viennent ces vastes étendues d’eau salée ? Sont-elles aussi vieilles que la Terre ? Naissent-elles encore aujourd’hui ? Répondre à ces questions, c’est plonger au cœur de la dynamique interne de la planète, explorer l’histoire fascinante des continents qui se déchirent, des rifts qui s’ouvrent et des océans qui naissent sous nos yeux. Suis le guide pour une exploration scientifique accessible, rythmée d’exemples concrets, de quiz et d’ouverture vers les enjeux actuels.

Les plaques et la dynamique terrestre : le cadre fondamental

Imagine la Terre comme un puzzle mouvant, dont les pièces s’écartent, s’affrontent ou se superposent.

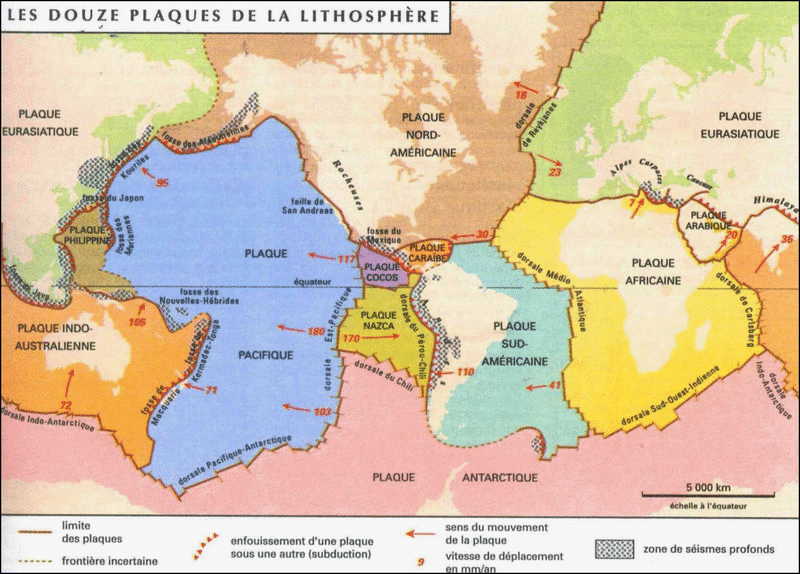

En effet, la Terre n’est pas un bloc figé, mais une mosaïque de plaques rigides — les plaques lithosphériques — qui « flottent » et se déplacent lentement sur une couche plus ductile, l’asthénosphère. Cette tectonique des plaques façonne la surface du globe en permanence : déplacements, collisions, et surtout, ouvertures qui donneront naissance aux océans.

Pourquoi les plaques lithosphériques bougent-elles ?

À l’origine : la chaleur interne de la Terre, qui provoque des mouvements de convection dans le manteau, pousse et étire la croûte terrestre à certains endroits, la fait plonger à d’autres.

Ce moteur profond est responsable de la création, de la destruction et du renouvellement des planchers océaniques.

Le rift : la naissance d’une déchirure continentale

Qu’est-ce qu’un rift ?

Un rift est une grande zone d’extension de la croûte terrestre, marquée à la surface par des failles, des effondrements, parfois des volcans. C’est là que commence l’histoire des océans !

Étapes de la formation d’un rift

- Extension de la croûte : des forces s’opposent sur une zone continentale, tirant les deux côtés « comme une pâte à pizza ».

- Apparition de failles et de grabens : la croûte terrestre s’amincit, des blocs s’effondrent entre des failles normales parallèles — c’est la vallée du rift.

- Activité magmatique : la pression diminue, le manteau fond partiellement, provoquant la remontée de magmas (volcans, injections de basaltes).

- Progression de l’amincissement : si la divergence continue, la croûte terrestre se perfore… l’eau envahit la fracture : le rift continental devient progressivement un bassin océanique.

Exemples concrets

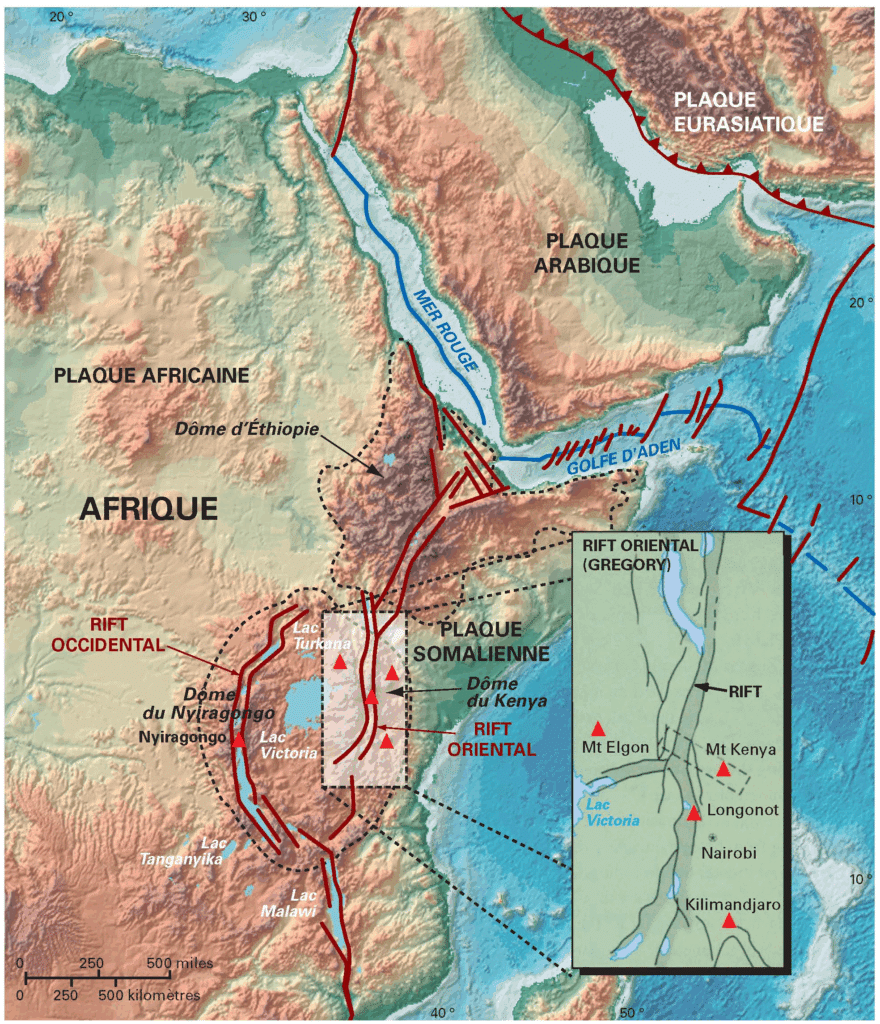

- Rift Est-africain : immense « cicatrice » qui court de la Mer Rouge au Mozambique, marqué par des volcans mythiques (Kilimandjaro, Nyiragongo, Ol Doinyo Lengai) et qui pourrait, à terme, devenir un nouvel océan.

- Mer Rouge : vestige d’un rift transformé en jeune océan, où l’Afrique s’écarte de l’Arabie.

Dorsales océaniques : les usines à plancher océanique

C’est quoi une dorsale océanique ?

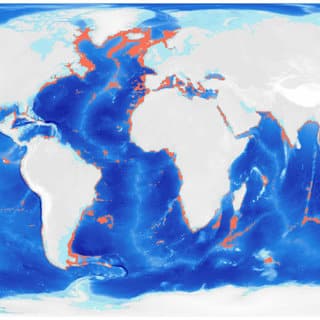

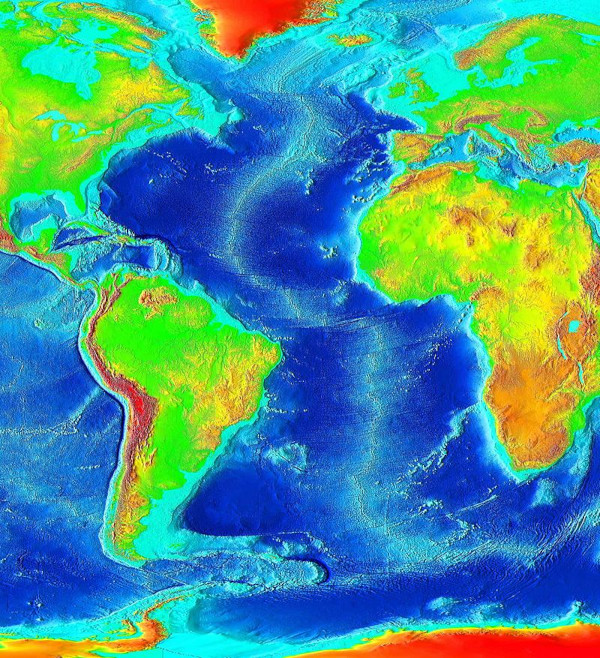

Une dorsale océanique est une immense chaîne de montagnes sous-marines (longueur totale de plus de 60 000 km ) située au centre des océans. C’est ici que le plancher océanique naît en continu.

- Fonction : la dorsale est le « point de soudure » entre deux plaques qui s’écartent (zone divergente).

- À la dorsale, du magma remonte du manteau, perce la croûte et forme de nouveaux basaltes.

- En s’éloignant de la dorsale, ce plancher se refroidit, s’épaissit, et vieillit.

Processus en images

- Montée de magma : sur plusieurs milliers de kilomètres, la croûte océanique se casse, laissant monter le magma.

- Solidification : le magma refroidit très vite au contact de l’eau, formant du basalte (roche noire dense).

- Divergence : à mesure que le magma continue de jaillir, il pousse les anciens basaltes sur les côtés : le plancher s’agrandit, l’océan « s’ouvre ».

Exemples emblématiques

- Dorsale médio-atlantique : sépare l’Amérique de l’Afrique et de l’Europe ; on peut la voir émerger à l’Île de la Réunion ou en Islande.

- Dorsale Pacifique : la plus active, à l’origine du plancher du plus grand océan du monde.

Expansion océanique : l’océan grandit, la Terre respire

Le phénomène d’expansion océanique, théorie conceptualisée par Harry Hess (1962) et démontrée par les travaux de Vine et Matthews sur l’aimantation des basaltes, désigne la formation continue d’océan par écartement des plaques.

Preuves scientifiques de l’expansion

- Âge des sédiments et basaltes : plus jeunes près de la dorsale, plus vieux en périphérie (vers les marges continentales).

- Magnétisme fossile : les basaltes enregistrent les inversions du champ magnétique terrestre, créant des bandes symétriques de part et d’autre de la dorsale.

- Sédimentation : les sédiments sont rares près des dorsales (jeune), épais sur les flancs (vieux fonds océaniques).

- Observations GPS modernes : mesures directes de l’écartement des plaques à la dorsale (plusieurs centimètres/an).

Conséquences

- Les fosses océaniques (zones de subduction) sont les « poubelles » où la croûte océanique vieille finit par replonger et fondre : le volume des océans peut varier, mais la planète ne « grossit » pas !

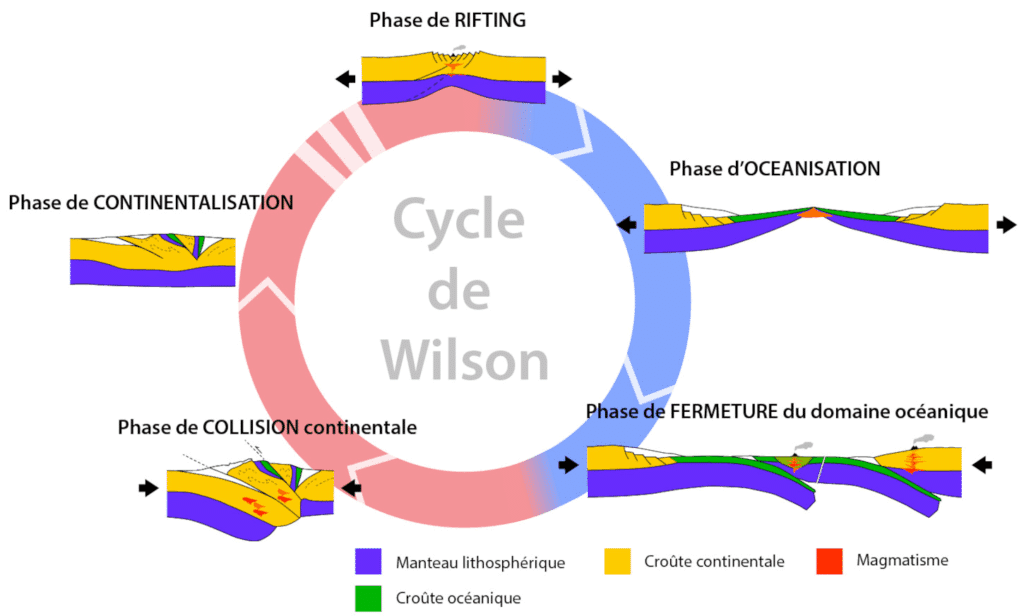

- Les océans se créent, s’agrandissent, puis se ferment : c’est le cycle des supercontinents (ou cycle de Wilson).

La vie d’un océan : naissance, maturité, vieillesse (Cycle de Wilson)

Les grandes étapes :

- Rift continental → vallée d’effondrement (ex : Rift est-africain)

- Ouverture d’un bassin étroit : envahi par la mer (ex : Mer Rouge)

- Océan « mature » : dorsales puissantes, marges stables (ex : Atlantique)

- Fermeture de l’océan : subduction des marges, rapprochement des continents (ex : Méditerranée, vestige de l’ancien océan Téthys)

- Collision des masses continentales : formation de montagnes (ex : Himalaya, Alpes).

Exemples historiques :

- Océan Atlantique : ouvert il y a environ 200 millions d’années lors de la dislocation du supercontinent Pangée.

- Océan Téthys : a disparu lors de la collision de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie, ne subsistant plus que sous forme de quelques mers intérieures.

Enjeux actuels et perspectives des rifts

Risques géologiques des rifts

- Les zones de rift sont des régions à haut risque : séismes, volcans actifs, affaissements du sol.

- Les dorsales sont le siège d’éruptions sous-marines spectaculaires (ex : l’éruption de la dorsale du Juan de Fuca en 1998).

Ressources et biodiversité

- Les dorsales abritent des écosystèmes uniques : sources hydrothermales peuplées d’espèces adaptées à l’obscurité et à la chaleur extrême (vers géants, crevettes aveugles, bactéries chimiotrophes).

- Ces environnements fascinent les chercheurs pour comprendre l’origine de la vie… et projettent déjà des défis d’exploitation minière (nodules, sulfures polymétalliques).

Changement climatique et histoire de la planète

- L’ouverture et la fermeture des océans influent sur les courants marins, donc sur le climat global et la répartition des espèces (périodes glaciaires, extinctions de masse).

- Comprendre ces dynamiques aide à anticiper l’impact du réchauffement actuel sur la circulation océanique et les côtes.

Cas d’actualité scientifique

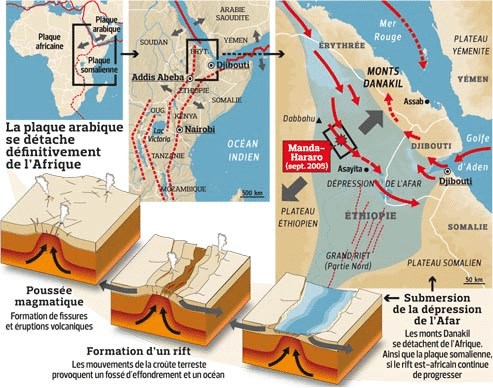

Afar, là où l’Afrique se déchire

Dans la Corne de l’Afrique, un phénomène géologique majeur est en train de se produire à l’échelle humaine : le rift d’Afar, situé entre l’Éthiopie, l’Érythrée et Djibouti, s’ouvre lentement mais sûrement, à raison de 6 à 7 millimètres par an. Depuis 2018, une succession de séismes, de fissurations du sol et d’éruptions volcaniques attire l’attention de la communauté scientifique internationale.

Ce rift marque le début d’une séparation continentale : à long terme (plusieurs millions d’années), cette zone pourrait voir naître un nouvel océan, comme l’Atlantique l’a été il y a 200 millions d’années. Grâce aux données satellites et aux réseaux GPS, les chercheurs suivent précisément l’évolution des failles et la déformation de la croûte terrestre.

Mais ce laboratoire géodynamique est aussi un territoire habité. Les populations locales, souvent rurales et pastorales, doivent apprendre à vivre avec un sol qui gronde, se fissure, fume. Leurs témoignages offrent une perspective unique sur l’adaptation des sociétés à une Terre instable, entre croyances, résilience et réaménagement du territoire.

Islande : le plancher océanique à ciel ouvert

Entre 2021 et 2024, la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l’Islande, a connu une série d’éruptions spectaculaires. Des fissures se sont ouvertes en pleine terre, laissant jaillir des fontaines de lave visibles à l’œil nu. Une scène digne d’un film de science-fiction ? Non : une démonstration en direct de la dynamique des dorsales océaniques, là où la croûte terrestre se fabrique.

Habituellement enfouie sous des milliers de mètres d’eau, l’expansion des fonds océaniques devient ici observable à ciel ouvert, rendant tangible la théorie de la tectonique des plaques. Les vidéos impressionnantes de ces coulées permettent de visualiser le lent mais inexorable travail de la Terre.

Les stations GPS placées aux deux extrémités de l’île enregistrent chaque année un écartement de plusieurs centimètres, confirmant que l’Islande est littéralement en train de s’étirer. C’est un cas d’école pour comprendre comment naissent les océans et comment la planète se renouvelle.

Quiz : teste tes connaissances sur la naissance des océans !

- Quel est le nom de la zone où une croûte continentale commence à se fracturer et à s’amincir ?

- Quel est le rôle principal d’une dorsale océanique ?

- Que prouve la symétrie des bandes magnétiques sur le plancher océanique ?

- Donne un exemple d’océan jeune, issu d’un rift actuel.

- Explique le terme « expansion océanique ».

Réponses :

- Un rift continental.

- C’est le lieu de création du plancher océanique par remontée de magma et divergence des plaques.

- Que de part et d’autre de la dorsale, les basaltes se forment en même temps mais s’écartent régulièrement, enregistrant les inversions magnétiques à mesure que l’océan grandit.

- La Mer Rouge, prise entre l’Afrique et l’Arabie.

- L’expansion océanique est le processus de formation continue du plancher océanique au niveau des dorsales, poussant les plaques à s’écarter et donc l’océan à s’agrandir.

Question bonus (niveau avancé) :

Pourquoi trouve-t-on des alternances symétriques de bandes de polarité magnétique de part et d’autre d’une dorsale océanique ?

Réponse :

À mesure que le magma sort de la dorsale et forme de nouveaux basaltes, ces roches enregistrent le champ magnétique terrestre au moment où elles se solidifient. Or, le champ magnétique terrestre s’inverse de temps à autre. Les bandes alternent donc en fonction de ces inversions. Comme l’expansion a lieu de chaque côté de la dorsale, cela forme des bandes symétriques autour de l’axe.

Conseils méthodologiques pour réussir en SVT au bac

- Maitrisez les schémas (rift, dorsale, expension océanique) et leur légende.

- Soyez capable d’expliquer la chronologie des étapes. Rift → bassin → océan. Donnez un exemple concret pour chaque cas.

- Sachez utiliser les preuves scientifiques (magnétisme, âges des basaltes, GPS).

- Reliez chaque phénomène à ses conséquences écologiques, économiques ou climatiques.

- Entraînez-vous à argumenter avec des documents (cartes, profils, graphiques) et à répondre à des QCM ou des questions ouvertes.

Conclusion

La naissance des océans est un ballet lent et puissant, où la Terre déchire, referme, puis renouvelle inlassablement sa surface dans une dialectique de création et de destruction. Qu’il s’agisse des dorsales qui s’élèvent au milieu des océans, des planchers qui s’étendent jusqu’aux fosses les plus profondes, chaque étape raconte une aventure de la planète vivante. Prêt à explorer, schématiser, ou imaginer la naissance prochaine de l’océan africain ? Les océans, loin d’être immuables, sont le reflet d’une planète toujours en mouvement. Et l’histoire ne fait que commencer !

FAQ : comment naissent les océans ?

Les océans peuvent-ils disparaître après s’être formés ?

Oui, la fermeture d’un océan est une étape naturelle du cycle des supercontinents. Cela se produit par subduction de la croûte océanique et collision des masses continentales, comme ce fut le cas avec l’océan Téthys.

Quel lien existe entre la tectonique des plaques et les courants marins ?

La configuration des plaques influence la forme des océans, donc la circulation des courants marins. L’ouverture ou la fermeture de bassins marins peut modifier profondément le climat mondial en redirigeant ces courants.

Peut-on observer la naissance d’un océan à l’échelle humaine ?

Oui, dans des zones comme le rift d’Afar ou la dorsale de Reykjanes en Islande, les mouvements sont suffisamment rapides pour être détectés chaque année par GPS, et les phénomènes géologiques sont parfois spectaculaires.

Les dorsales sont-elles toutes actives au même rythme ?

Non, certaines dorsales comme celle du Pacifique s’écartent très rapidement, jusqu’à 15 cm/an, tandis que d’autres, comme la dorsale médio-atlantique, avancent plus lentement, autour de 2 à 5 cm/an.

Pourquoi la naissance d’un océan intéresse-t-elle aussi les climatologues ?

Parce que l’ouverture ou la fermeture des océans influence les échanges thermiques entre l’équateur et les pôles. Cela peut modifier durablement les climats planétaires et contribuer à des épisodes de refroidissement ou de réchauffement global.