L’évolution des espèces, c’est l’histoire passionnante des êtres vivants qui changent, divergent, s’adaptent, surgissent ou disparaissent au fil du temps. Comprendre comment et pourquoi cette évolution se produit, c’est non seulement donner sens à la biodiversité actuelle, mais aussi percevoir le lien intime qui unit la girafe à la souris, le loup à la baleine, l’Homme à toute la vie. Cet article propose d’explorer toute cette richesse : mécanismes, preuves, exemples, et enjeux actuels.

Qu’est-ce que l’évolution ? Retour sur une révolution scientifique

Définir l’évolution

L’évolution des espèces est l’ensemble des transformations du vivant au cours du temps, résultant de modifications transmissibles du patrimoine génétique et de leur sélection par l’environnement.

- Elle ne signifie pas toujours amélioration, mais adaptation à un contexte, à un environnement donné.

- Elle n’est pas une « échelle » du simple au complexe, mais une arborescence de formes changeantes.

Figures majeures

- Lamarck : propose dès 1809 l’idée de transmission des caractères acquis.

- Darwin : révolutionne la biologie en 1859 (L’Origine des espèces), introduisant la sélection naturelle : « les individus les mieux adaptés survivent et transmettent leurs caractères ».

- La génétique moderne intégrée (néodarwinisme, 20e siècle) montre que l’évolution agit sur les gènes, par mutations, recombinaisons, dérive génétique…

Les mécanismes de l’évolution : comment ça marche ?

a) La variabilité génétique : le carburant de l’évolution

- Mutations : modifications aléatoires de l’ADN, source première de diversité (voir notre article « Les mutations génétiques : causes, conséquences et exemples »). Elles peuvent toucher un seul nucléotide ou des segments entiers du génome.

- Recombinaisons : brassage des gènes lors de la reproduction sexuée (méiose, fécondation).

- Flux génique : échanges de gènes entre populations différentes, généralement par migration d’individus fertiles ou de leurs gamètes (comme le pollen chez les plantes).

👉🏻 Exemple : Papillons migrateurs

Certaines espèces comme le monarque échangent des gènes entre populations nord-américaines et mexicaines lors de leurs migrations saisonnières.

Sans diversité génétique, pas d’évolution possible !

b) La sélection naturelle : le « filtre environnemental »

- Un milieu spécifique « favorise » certains individus présentant un avantage (plumes isolantes, couleur de camouflage, résistance à une toxine…).

- Ces individus survivent mieux, se reproduisent davantage : leurs allèles deviennent plus fréquents.

- Les caractères « inutiles » ou « désavantageux » diminuent.

💡 Exemple : Les phalènes du bouleau (Angleterre, XIXe) devenues sombres (« mélaniques ») dans les villes polluées pour échapper aux prédateurs sur les arbres noircis.

c) La dérive génétique : le hasard fait (parfois) la loi

- Change la fréquence des allèles dans les petites populations de façon aléatoire, indépendamment de leur utilité.

- Peut conduire à la fixation ou à la disparition de certains gènes, voire même à la spéciation.

- Exemple : l’effet fondateur des îles, où une poignée d’individus fonde une population génétiquement différente de l’originale.

d) La sélection sexuelle

- Certains caractères, inutiles pour la survie mais attractifs pour les partenaires, sont « sélectionnés » (plumages colorés, comportements nuptiaux…).

💡 Exemple : La queue extravagante du paon, favorisée par la préférence des paonnes.

e) La spéciation : naissance de nouvelles espèces

- Isolement géographique ou écologique → populations séparées → accumulation de différences → incapacité à se reproduire ensemble → nouvelle espèce.

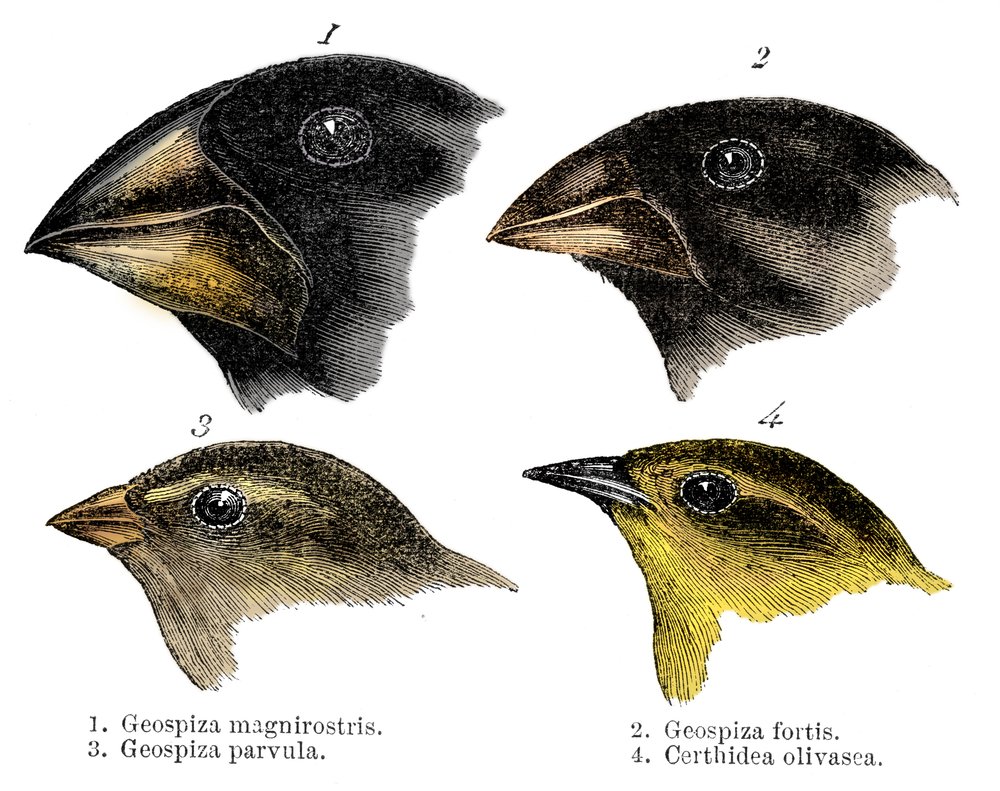

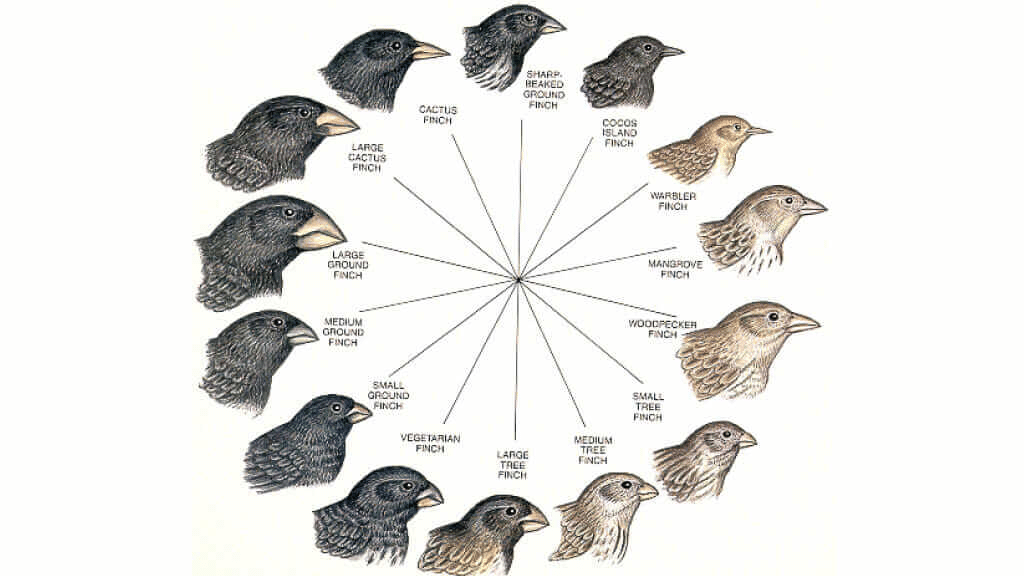

💡 Exemple marquant : Les pinsons de Darwin aux Galápagos, dérivés d’une même espèce arrivée d’Amérique du Sud, divergent selon la nourriture et l’île colonisée.

Les preuves de l’évolution : dossiers et décryptages

a) Les fossiles

- Tracent l’apparition progressive de groupes vivants, les formes de transition.

- Exemples :

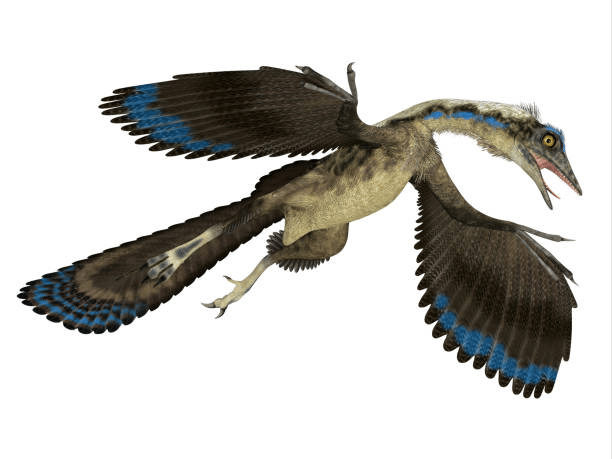

- Archaeopteryx, transition dinosaure-oiseau : vivait il y a 150 millions d’années (Jurassique supérieur), possède des plumes et ailes comme les oiseaux, mais aussi dents, queue, griffes sur les ailes (traits de dinosaures).

- Tiktaalik, passage poisson-tétrapode : morphologie hybride, branchies, écailles, nageoires (caractéristiques de poisson), cou mobile, poumons, os du poignet (traits de tétrapodes). Il marque une étape clé dans le passage de la vie aquatique à terrestre.

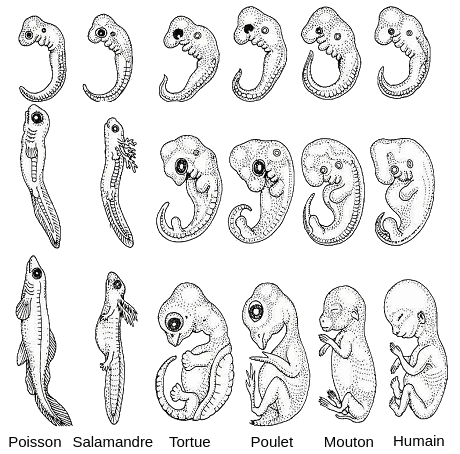

b) Les embryons et organes vestigiaux

- Embryons de vertébrés très similaires à un stade précoce ; caractères « restes » non fonctionnels (appendice, muscles auriculaires humains).

- Homologies anatomiques : bras de l’homme, aile de chauve-souris, nageoire de phoque = mêmes os adaptés.

c) Biologie moléculaire

- ADN de l’homme et du chimpanzé > 98% identique !

- Comparaison de séquences génétiques montrant des « horloges moléculaires » (accumulation régulière de mutations).

d) L’observation en temps réel

- Bactéries et antibiotiques : apparition rapide de souches résistantes via mutation/sélection.

- Guppys de Trinidad : déplacement contrôlé de populations montre une adaptation des couleurs et des comportements à la prédation.

- Évolution du SARS-CoV-2 (COVID-19) : variantes émergentes plus ou moins transmissibles ou virulentes.

e) Preuves géographiques et écosystémiques

- Radiations adaptatives : expansion rapide d’une espèce dans des milieux variés (lémuriens de Madagascar, marsupiaux d’Australie).

- Espèces endémiques d’îles : formes particulières de faune/flore, par isolement génétique.

Exemples concrets et spectaculaires de l’évolution

a) La girafe et la longueur du cou

- Pendant longtemps (Lamarck), on pensait qu’elles « étaient condamnées à s’allonger le cou ».

- Darwin et la génétique : seules les girafes avec un cou plus long (avantage pour la nourriture, la reproduction) survivent le mieux et transmettent ce caractère.

b) Les papillons de nuit (phalène du bouleau) et la révolution industrielle

- Modèles blanc et noir : camouflage efficace selon la couleur du tronc ; la pollution favorise l’expansion du phénotype noir dans certaines zones, puis le retour du phénotype blanc avec la dépollution.

c) Les cichlidés du lac Victoria (Afrique)

- Plus de 500 espèces en quelques milliers d’années, diversité de formes grâce à l’adaptation à différentes niches écologiques.

- Illustration exemplaire d’une radiation évolutive rapide.

Quiz interactif – Teste tes connaissances

- Quel mécanisme crée la diversité génétique nécessaire à l’évolution ?

- Donnez un exemple d’évolution influencée par l’Homme à court terme.

- Comment la dérive génétique diffère-t-elle de la sélection naturelle ?

- Pourquoi Darwin a-t-il étudié les pinsons des Galápagos ?

- Quelles preuves moléculaires confortent la théorie de l’évolution ?

Réponses :

- Les mutations (et les recombinaisons lors de la reproduction sexuée).

- Apparition de résistances aux antibiotiques chez les bactéries, adaptation au changement climatique…

- La dérive modifie la fréquence des gènes par hasard, surtout dans les petites populations ; la sélection favorise les caractères avantageux.

- Parce qu’ils montraient des becs adaptés à différentes ressources, preuve de spéciation.

- Comparaison de séquences d’ADN, similarité des protéines, horloges moléculaires…

Méthodologie et erreurs courantes : spécial bac !

- Toujours distinguer mutation (aléatoire), sélection (non-aléatoire), dérive, adaptation (résultat du tri).

- Illustrer chaque mécanisme par un exemple concret ou une preuve (fossile, étude de cas).

- Schématiser un arbre évolutif simple, ou expliquer l’apparition d’un caractère par l’environnement.

- Éviter de penser que l’évolution a un but (« volontarisme ») ; elle résulte d’un équilibre dynamique constant, pas d’un projet.

Conclusion

L’évolution des espèces est la clé de lecture de la diversité de la vie. C’est un récit dynamique fait de changements, de contraintes, d’opportunités et de surprises, où le hasard rencontre la nécessité. De la phalène des bouleaux aux pandas, des bactéries multirésistantes à l’Homme, les mécanismes fondamentaux (mutations, sélection, dérive, spéciation) s’enchevêtrent pour façonner sans relâche le vivant.

Maîtriser ces notions, c’est non seulement garantir la réussite au bac, mais s’ouvrir à la compréhension du monde naturel, à l’adaptation en santé, en agriculture, en écologie, et à la place unique de l’Homme dans le grand arbre du vivant.