Le latin et le grec ancien sont les deux langues classiques qui ont façonné notre vocabulaire, notre syntaxe et notre culture, mais elles présentent des différences structurelles, grammaticales et culturelles majeures. Analysons ensemble leurs spécificités, leurs points de divergence et les implications concrètes pour l’apprentissage et la traduction.

Origines et histoire du grec et du latin

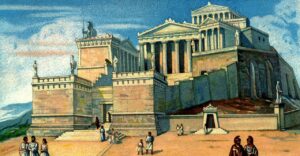

- Origine du grec ancien : branche hellénique de la famille indo-européenne, parlée principalement en Grèce et en Asie Mineure dès le IIᵉ millénaire av. J.-C.

- Origine du latin : branche italique, parlée à l’origine dans le Latium autour de Rome dès le Ier millénaire av. J.-C.

Le grec influence le latin à partir du IIIᵉ siècle av. J.-C., notamment dans la philosophie, la médecine et la littérature.

Système d’écriture et prononciation en grec et en latin

| Aspect | Grec ancien | Latin |

| Alphabet | Alphabet propre, 24 lettres (maj. non latines) | Alphabet latin (dérivé de l’alphabet étrusque, lui-même grec) |

| Prononciation | Accentuation tonique et musicale ; voyelles longues et brèves clairement distinctes ; consonnes aspirées | Accentuation tonique ; distinction vocalique moins rigoureuse à l’écrit ; absence de consonnes aspirées (par ex : pas de « ph », « th » comme en grec) |

💡 À noter : Le système d’écriture grec inclut des signes de respiration (esprit rude/doux) et d’accent tonique, absents du latin.

La déclinaison des noms et des adjectifs en grec et en latin

| Critère | Grec ancien | Latin |

| Cas | 5 : nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif | 6 généralement : nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif |

| Déclinaisons majeures | 3 déclinaisons principales, mais avec sous-types complexes (première, deuxième, troisième, etc.) | 5 déclinaisons plus régulières (première à cinquième), l’ablatif étant distinct et très utilisé |

| Utilisation des cas | Systèmes parfois plus souples (ex. : valeur de datif très large, usage « absolu » du génitif) | Systèmes souvent plus « verrouillés » (ablatif pour cause, moyen, lieu, instrument) |

| Genre | Trois genres : masculin, féminin, neutre, pour noms et adjectifs | Idem, mais le féminin est plus rare à certains cas (ex. : deuxième déclinaison) |

Exemple : Le grec utilise fréquemment le datif pour l’attribution, la compagnie, le moyen, là où le latin privilégiera le datif ou l’ablatif selon le contexte.

Les verbes : conjugaisons et modes en grec et en latin

| Particularité | Grec ancien | Latin |

| Temps principaux | 7 temps : présent, imparfait, futur, aoriste, parfait, plus-que-parfait, futur antérieur | 6 temps actifs (présent, imparfait, futur, parfait, plus-que-parfait, futur antérieur) |

| Modes verbaux | 4 modes : indicatif, subjonctif, optatif, impératif | 4 modes : indicatif, subjonctif, impératif, infinitif (optatif absent) |

| Voix | 3 voix : actif, moyen, passif (le moyen étant used pour le réfléchi, le passif, le déponent) | 2 voix : actif et passif (formes déponantes, mais pas de voix moyenne) |

| Participe | Plusieurs temps et voix pour le participe, usage très large dans la subordination | 2 temps pour le participe (présent et parfait), moins utilisé, plus proche du français |

💡 Astuce : L’aoriste grec, qui exprime l’action globale accomplie, n’a pas d’équivalent exact en latin, qui recourt au parfait pour traduire aussi bien le passé ponctuel que l’accompli.

Syntaxe et ordre des mots en grec et en latin

- L’ordre des mots souvent libre dans les deux langues, mais :

- Grec ancien : l’emphase se marque par la place du mot mis en avant ; l’attachement logique est parfois indiqué par les particules (δέ, γάρ, μήν…), régulières dans toute phrase.

- Latin : tendance à placer le verbe à la fin dans les phrases principales ; usage du mot de liaison initial (en tête de phrase), peu de particules isolées.

- En grec, la place du verbe est variable : début (emphase), milieu (progression), fin (résumé).

- Le grec préfère souvent le participe ou l’infinitif (infinitif de but, absolu, participe circonstanciel), alors que le latin privilégie la subordonnée conjonctive.

Les particules et les nuances logiques

- Le grec emploie de nombreuses particules (δέ, γάρ, καί, ἀλλά…) qui nuancent l’argumentation, marquent le passage, l’opposition, la cause, la transition logique.

- Le latin préfère la coordination et la subordination par conjonctions mais utilise peu de particules isolées. Les nuanceurs comme enim, autem, vero, sed, et… sont plus limités.

Conséquence : la logique d’un texte grec se construit souvent par « petites touches » d’ajouts, d’opposition ou de transition ; le latin enchaîne plus volontiers les phrases par des subordonnées nettes.

Le vocabulaire et l’influence culturelle du grec et du latin

- Origine du vocabulaire : Le grec est une langue de création lexicale intense, surtout dans la philosophie et la science ; de nombreux mots grecs sont passés en latin ultérieurement (médical, technique, philosophique).

- Latin : langue « à emprunts » ou « adaptatrice » : il intègre des termes grecs au fur et à mesure de son expansion culturelle (ex. : philosophia, grammatica).

- Sens des mots : les mots grecs sont souvent polysémiques, leur signification change selon la construction ou le contexte ; les mots latins sont généralement d’un emploi plus « serré ».

Les textes et les genres littéraires

- Grec : grandes œuvres épiques, tragédies, dialogues philosophiques, poésie lyrique, histoire (Homère, Hésiode, Hérodote, Sophocle, Platon…).

- Latin : poésie épique, éloge, satire, rhétorique, histoire (Virgile, Ovide, Cicéron, César…).

- Les genres dramatiques restent une spécialité grecque, la rhétorique une innovation latine dans l’Antiquité tardive.

Apprendre le latin ou le grec ?

| Point de vigilance | Grec ancien | Latin |

| Complexité des déclinaisons | Variété et irrégularités : plus d’exceptions | Plus de régularité dans les schémas |

| Verbe | Choix du temps/aspect plus complexe | Choix plus simple du temps |

| Participe | Utilisation abondante, subtile et parfois obligatoire | Usage restreint, souvent remplaçable par une subordonnée |

| Traduction | « Traduire l’esprit » : adaptation souvent requise | Traduction plus directe, proche du sens littéral |

| Niveau de difficulté | Souvent jugé plus « difficile » pour les débutants, mais aussi plus nuancé | Plus « accessible » dans sa logique, surtout pour un francophone |

Anecdote culturelle

Dans l’Antiquité, la maîtrise du grec était un signe de culture supérieure à Rome. Les jeunes Romains fortunés allaient étudier en Grèce pour apprendre la philosophie, les arts ou la médecine. À l’inverse, de nombreux intellectuels grecs enseignaient à Rome, facilitant des transferts culturels majeurs (et de nombreux débats de style et de grammaire !).