« L’hiver glacé de la vieillesse met fin à tout : c’est la chute des feuilles de la vigueur ; la neige des cheveux blancs… Tout se dépouille, dents, cheveux, et la vie tremble de sa prochaine mort », Baltasar Gracian (1601-1658) humaniste jésuit du XVIIème siècle.

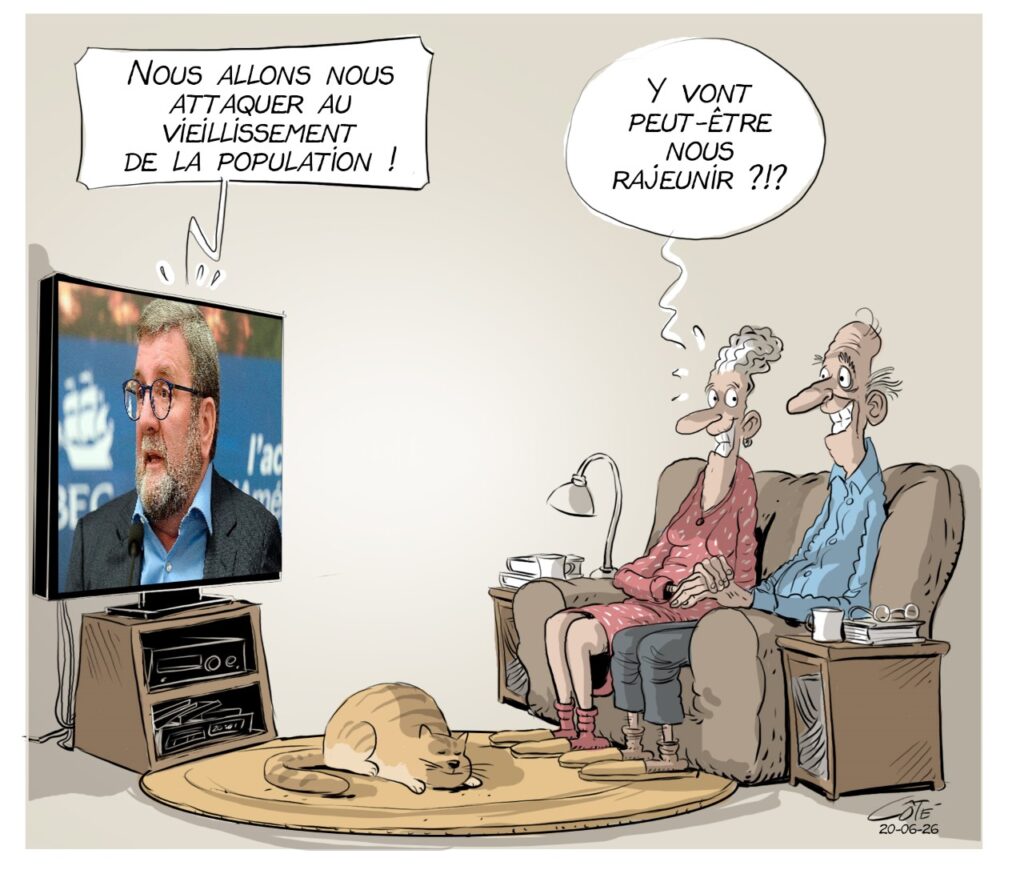

Les qualités de la vieillesse ont définitivement perdu leur attrait au profit de celles d’une jeunesse que presque tous souhaiteraient éternelle… Aujourd’hui, la problématique du vieillissement se pose avec une nouvelle actualité. Alors que la durée de vie s’allonge et que le poids des seniors dans la société augmente, l’enjeu n’est plus seulement de « gérer » la vieillesse, mais de penser une société viable, inclusive et résiliente pour tous les âges.

Définition et représentation de la pyramide des âges

Qu’est-ce qu’une pyramide des âges ?

La pyramide des âges représente, de façon graphique, la structure démographique d’une population à un moment donné. L’axe vertical affiche les classes d’âge (généralement par tranches de cinq ans), tandis que l’axe horizontal distingue la répartition hommes-femmes selon l’effectif de chaque groupe. Ce schéma met ainsi en lumière la proportion de jeunes, d’adultes et de seniors, révélant les dynamiques de renouvellement des générations. Par exemple, la pyramide française de 2024 montre une base rétrécie (baisse de la natalité) et un sommet élargi (allongement de l’espérance de vie) : 21% de la population française a plus de 65 ans contre 17% en 2000. Les démographes comme Alfred Sauvy, dans « Théorie générale de la population » (1952), ont mis en avant la richesse analytique de cet outil pour décrypter les transitions démographiques et leurs conséquences économiques et sociales.

La lecture des différents niveaux d’âge s’inscrit aussi dans une logique d’expérience corporelle du vieillissement. Comme le souligne Simone de Beauvoir dans La vieillesse (1970), le corps vieillissant devient visible, parfois stigmatisé, participant à l’appréhension collective du « passage du temps » au-delà des simples données quantitatives. Le corps, à la fois le corps « privé » de la fatigue et des maux de dos et le corps « public » des rides et des cheveux blancs, est central dans l’expérience du vieillissement et dans la saisie de celui-ci sous la forme d’un processus inquiétant, un déclin.

Principaux types de pyramides

On distingue trois grands types de pyramides des âges, chacun traduisant une dynamique démographique particulière. La pyramide expansive, caractéristique des pays à forte natalité (comme le Niger dont le taux de fécondité dépasse 6 enfants par femme en 2024), présente une large base et un sommet étroit : la jeunesse représente alors plus de 50% de la population. À l’inverse, la pyramide stationnaire s’observe dans les sociétés où le taux de natalité rejoint le taux de mortalité et où les différentes classes d’âge s’équilibrent ; c’était le cas de la Suède dans les années 1980. Enfin, la pyramide constrictive symbolise le vieillissement démographique des sociétés avancées : la base se rétrécit, le sommet s’élargit, illustrant une faible natalité et une espérance de vie accrue. En Allemagne, la part des plus de 65 ans dépasse 22% en 2024, renforçant la pression sur les systèmes de protection sociale.

Les causes du vieillissement démographique

Trois phénomènes placent la France, comme de nombreux pays développés, face à un défi de taille : adapter son modèle social, économique et institutionnel à une population structurellement vieillissante.

Allongement de l’espérance de vie

L’allongement de l’espérance de vie constitue la première cause du vieillissement démographique. En France, l’espérance de vie à la naissance atteint 85,7 ans pour les femmes et 80,1 ans pour les hommes en 2024, une progression de près de 17 ans depuis 1950. Cet allongement s’explique par l’amélioration des conditions de vie, les progrès de la médecine, la prévention accrue des maladies cardiovasculaires et des cancers, ainsi qu’un système de santé performant et relativement accessible. L’espérance de vie en bonne santé progresse également, atteignant 77 ans pour les femmes et 75,5 ans pour les hommes, ce qui souligne que les années additionnelles sont vécues majoritairement sans incapacité. Notons que cette évolution, analysée par les démographes tels qu’Alfred Sauvy et l’INED, modifie profondément la structure de la population et pèse durablement sur les systèmes de protection sociale, notamment en augmentant la proportion de seniors actifs et retraités.

Des disparités sociales persistent : l’écart d’espérance de vie entre populations aisées et modestes est d’environ huit ans. Selon Claudine Attias-Donfut (Sociologie des générations urbaines), cette longévité remarquable s’accompagne de nouveaux enjeux liés à l’adaptation des services urbains et à la qualité de vie dans les territoires.

Baisse de la natalité

La diminution continue de la natalité accélère le vieillissement de la population. En 2025, le taux de fécondité en France passe à 1,62 enfant par femme, en recul de 20% depuis 2010, soit l’un des niveaux les plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le solde naturel, c’est-à-dire la différence entre naissances et décès, devient négatif en 2025, une situation historique qui bouleverse l’équilibre démographique traditionnel de la France et impose le terme de « basculement démographique ».

Effets des vagues générationnelles

Les vagues générationnelles, en particulier celles du baby-boom d’après-guerre, amplifient le vieillissement actuel. Entre 2025 et 2040, les générations nées durant cette période atteignent l’âge de la retraite puis de la vieillesse dépendante, entraînant une croissance rapide du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus – plus de 13 millions de baby-boomers atteignent cet âge en 2025. Ce phénomène accentue la pression sur les régimes de retraite, le secteur de la santé et les services d’aide à l’autonomie.

L’analyse de Karl Mannheim (Le problème des générations, 1928) éclaire la notion de « génération sociale » : ces cohortes structurent durablement les rapports sociaux et économiques, notamment lors de leur passage dans les âges charnières de la vie. En France, l’effet du « papy-boom » – ou, selon Sandra Bartky et Susan Sontag, le « mamie-boom » lié à la longévité féminine accrue – recompose la sociologie des âges, modifiant la conception même de la vieillesse et ses enjeux sociaux.

Les conséquences économiques et sociales du vieillissement

Marché du travail et emploi

Le vieillissement démographique transforme profondément le marché du travail. L’augmentation de la part des seniors actifs exige une adaptation des politiques d’emploi : en 2024, 37% des 60-64 ans sont encore en emploi en France, contre 15% en 2000. Ce changement s’explique en partie par le recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite (64 ans en 2025). Les entreprises sont confrontées au défi du maintien dans l’emploi des travailleurs âgés, souvent perçus comme moins productifs mais porteurs d’une expérience précieuse.

Certaines organisations développent des politiques de gestion des âges : aménagement des postes, formation continue, transmission intergénérationnelle des savoirs. Vincent Caradec, dans Vieillir après la retraite (2004), montre que le travail des seniors devient un enjeu clé de cohésion sociale et économique. Selon l’Insee, la France comptera plus de 15 millions de personnes de plus de 60 ans en 2030, ce qui nécessitera des stratégies pour favoriser l’emploi des seniors et prévenir leur précarisation.

Systèmes de retraite et protection sociale

La pression sur les systèmes de retraite s’accroît avec l’arrivée massive des baby-boomers à l’âge de la retraite. Aujourd’hui, le ratio actifs/retraités tombe à 1,7, contre 2,1 en 2000, ce qui déstabilise le financement en répartition. En 2023, le déficit du régime général de retraite atteint 10,7 milliards d’euros, une situation qui alimente les débats sur la réforme du système (report de l’âge légal, allongement de la durée de cotisation, diversification du financement).

Le vieillissement accroît aussi les dépenses de santé et de dépendance : 70% des personnes dépendantes ont plus de 75 ans. Pascale Molinier, dans Vers une société du care (2019), pointe l’importance du développement des politiques d’aide à l’autonomie et du soutien aux aidants familiaux, alors que la crise du Covid-19 a révélé la fragilité des dispositifs existants.

Consommation et évolutions sectorielles

Le poids croissant des seniors influe sur la structure de la consommation. Cette population oriente ses dépenses vers la santé, le logement adapté, les loisirs culturels et le tourisme. Le marché des services à la personne connaît une croissance soutenue, de même que celui des technologies destinées à l’autonomie et à la sécurité (télémédecine, domotique). La « silver economy » représente plus de 130 milliards d’euros en France en 2024 et génère près de 800,000 emplois.

Les secteurs traditionnels, comme la grande distribution et l’automobile, adaptent leur offre à cette clientèle en mutation : packaging simplifié, ergonomie améliorée, services personnalisés. Selon Anne Clerval (Paris sans le peuple, 2013), les villes intensifient la création de quartiers intergénérationnels et de lieux de vie adaptés, preuve d’une profonde transformation urbaine initiée par la montée des nouvelles attentes des seniors.

Finir sa vie, hâter la mort au grand âge

Morts et fin de vie : des sujets tabous ?

Dans la société contemporaine, la mort et la fin de vie constituent des thèmes souvent évités dans le débat public. Ce silence favorise l’isolement des personnes âgées confrontées à la disparition progressive de leur entourage et à la crainte d’une mort « médicalisée », parfois perçue comme déshumanisée. Clavandier a analysé dans La mort collective (2004) comment les sociétés occidentales ont progressivement repoussé la mort hors de la sphère familiale, la rendant impersonnelle et source de malaise collectif. Ce tabou s’exprime aussi dans la difficulté à parler librement de la douleur, de la perte d’autonomie ou du recours aux soins palliatifs en institution. Au cours des dernieres années, la crise planétaire de la Covid-19 n’a fait que renforcer la médiatisation de la mort et le caractère spécifique de celle des âgés.

Cette question du coût de la vie humaine des personnes âgées a pu ainsi être mise en balance avec le coût économique du confinement où certains commentateurs ont, plus ou moins ouvertement, demandé si préserver la vie des vieux dont l’espérance de vie est objectivement réduite était une raison suffisante pour justifier une crise économique. Si cette question a choqué nombre de personnes, elle fait néanmoins écho à l’idée que toutes les morts ne se valent pas et que la mort des personnes âgées est plus acceptable que celle des jeunes. Cette idée se retrouve par exemple comme justification possible d’une moindre considération du suicide des âgés par rapport à celui des jeunes.

La construction du suicide des personnes âgées comme problème public

Le suicide des personnes âgées demeure peu visible dans l’agenda médiatique, pourtant il représente un enjeu social majeur. En France, le taux de suicide chez les plus de 75 ans reste le plus élevé : 27 pour 100,000 habitants, soit près de deux fois plus que la moyenne nationale. Marguerite Charazac-Brunel (Le suicide des personnes âgées, 2014) souligne que la solitude, la précarité financière et la perte de sens contribuent à ce phénomène, qui reflète une difficulté de la société à reconnaître le vécu psychique de la vieillesse. Baudelot et Establet, dans Suicide. L’envers de notre monde (2016), rappellent que la « construction sociale » du suicide âgé oscille entre invisibilisation et dramatisation, ce qui nuit à la prévention et à la prise en charge adaptée.

Sans être exhaustif, on peut envisager que cela puisse résulter d’une conception matérialiste de la vie humaine au regard du reste à vivre, voire de conceptions utilitaristes de la vie et de la mort. Ainsi, le recul de la mortalité infantile du fait de la transition démographique débutée au XVIIIe siècle aurait rendu la mort des jeunes moralement plus inacceptable tandis que celle des vieux – au regard de leur moindre apport productif pour la société – serait moins socialement gênante. Alors que jusqu’au XVIIIe, la mort survenait à tous les âges de la vie, l’idée que la mort serait devenue une « affaire de vieux » semble avoir fait son chemin au point que la mort acceptable semble être celle qui survient à la fin du parcours de vie et que la bonne mort serait une mort « de vieillesse », entourée et sans souffrance. C’est-à-dire, si nous devons reprendre le terme employé par Stefan Timmermans (2005), des « morts culturellement appropriées ».

De la longévité à l’immortalité : entre sciences et pseudo science

L’accroissement de la longévité humaine suscite un intérêt croissant pour les technologies censées repousser les limites biologiques. Certains chercheurs, comme Laurent Alexandre dans La mort de la mort (2011), défendent la possibilité d’une extension radicale de la vie humaine grâce à la biotechnologie ou à l’intelligence artificielle. Aubrey de Grey (Mettre fin au vieillissement, 2005) avance même la perspective d’une quasi-immortalité. Toutefois, les promesses d’une immortalité scientifique se confrontent à la critique d’une partie du monde médical et philosophique qui y voit des discours pseudo-scientifiques, éloignés des réalités sociales et psychologiques du vieillissement.

Si l’augmentation de l’espérance de vie offre un capital d’années inédit, elle interroge aussi le sens de ce « temps supplémentaire ». Nombre de sociologues du vieillissement, tels que K. Mannheim (Le problème des générations, 1928), montrent que l’allongement de la durée de vie redéfinit le rapport au temps : le temps de la retraite s’étire, exigeant la construction de nouveaux repères et projets.

Enjeux à venir et pistes de réflexion

Le vieillissement de la population ne se limite pas à une question de chiffres, il cristallise les grands défis de demain : comment garantir la soutenabilité des systèmes de retraite et de santé sans sacrifier la cohésion sociale ? Les avancées technologiques, si elles promettent d’augmenter l’autonomie, doivent rester au service de la dignité et de la qualité de vie. N’attendons pas d’être débordés par l’urgence : c’est aujourd’hui que s’inventent les réponses collectives, entre éthique et pragmatisme, pour transformer une « société du vieillissement » en véritable société de la longévité partagée. L’avenir se construit à tous les âges ; il dépend de notre capacité à conjuguer progrès, solidarité et imagination.