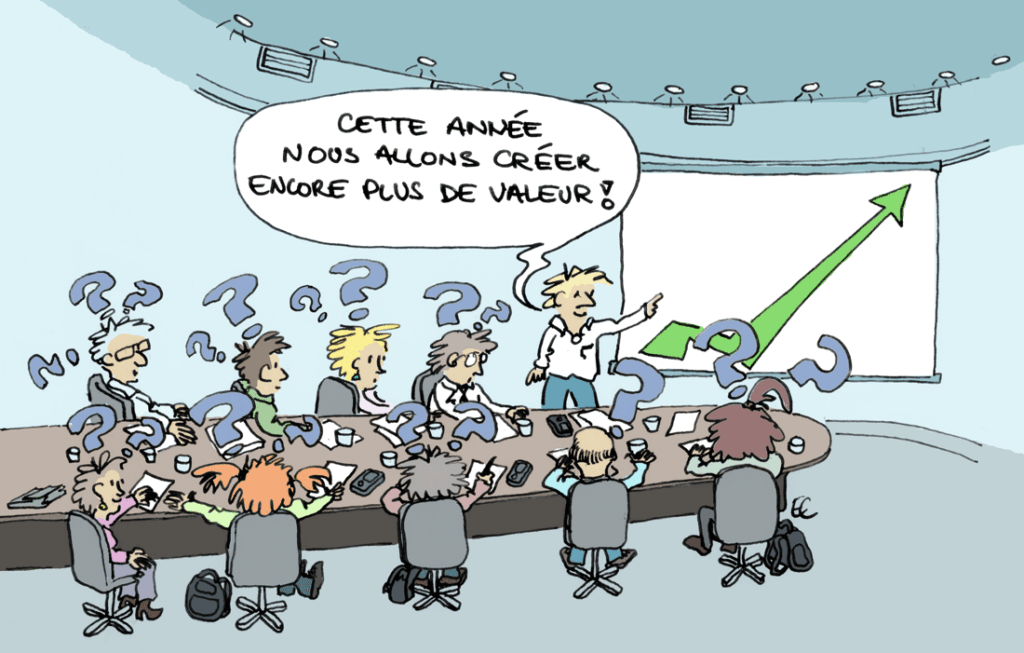

On en parle dans les cours, on l’entend dans les JT économiques, elle se cache dans les bilans comptables… la valeur ajoutée. Derrière ce terme savant se joue un vrai feuilleton : qui va toucher quoi dans la richesse produite ? Salaires, profits, impôts… C’est un peu comme une part de gâteau qu’on coupe en trois, sauf que, selon l’époque, la taille des parts n’est jamais vraiment la même — et que certains se servent parfois avant la découpe officielle. Les économistes — de Marx avec sa théorie de la plus-value, à Smith et sa main invisible — y voient un révélateur majeur des équilibres (ou déséquilibres) économiques. Les sociologues, de Bourdieu à Durkheim, la scrutent comme un symptôme des rapports de force et des statuts sociaux. Quant aux philosophes, d’Aristote à Rawls, ils y lisent une question éternelle : comment partager justement ce que l’on produit ensemble ? Comprendre le partage de la valeur ajoutée, c’est plonger au cœur de la mécanique économique… mais aussi dans les batailles sociales, les choix politiques et les débats éthiques qui façonnent nos sociétés.

La valeur ajoutée : concepts et mécanismes économiques

Origine et définition de la valeur ajoutée

La valeur ajoutée est une notion centrale en économie, qui désigne la richesse nouvelle créée par une entreprise ou un ensemble d’acteurs productifs au cours d’une période donnée. Adam Smith, le père de l’économie classique, explique dans La richesse des nations que la valeur ajoutée correspond à la différence entre le prix de vente d’un bien et celui des biens intermédiaires nécessaires à sa fabrication. Il souligne que cette valeur est le fruit de la combinaison des facteurs de production (le travail, le capital et la terre) qui, ensemble, transforment des ressources brutes en produits finis. Karl Marx, dans Le Capital, approfondit cette idée en insistant sur la notion de plus-value, la part de la valeur ajoutée créée par le travail non rémunéré, qui représente selon lui l’exploitation de la force de travail par le capital. À ses yeux, c’est un mécanisme fondamental pour comprendre les inégalités économiques.

Brut vs Net

Il convient de distinguer la valeur ajoutée brute de la valeur ajoutée nette. La première correspond à la richesse produite avant déduction des consommations de capital fixe (amortissements), tandis que la seconde soustrait ces consommations pour refléter la valeur réellement disponible pour la rémunération des salariés, le profit des entreprises et le paiement des impôts. Cette distinction est essentielle pour mesurer la vraie capacité économique d’un pays ou d’une entreprise.

Salaires : la part des travailleurs dans la valeur ajoutée

« Travailler plus pour gagner plus » ?

La part des salaires dans la valeur ajoutée désigne la part de la richesse créée par une entreprise ou une économie qui revient aux travailleurs sous forme de rémunérations monétaires et sociales. Le salaire se définit comme la contrepartie monétaire du travail fourni, incluant les traitements, salaires, primes, ainsi que les cotisations sociales patronales et salariales. Selon l’INSEE, cette part salariale inclut donc les salaires « super-bruts », un concept intégrant l’ensemble des charges sociales liées à l’emploi, et représente généralement entre 65% et 70% de la valeur ajoutée dans les économies développées.

L’exploitation des salariés selon Marx

Du point de vue marxiste, comme développé par Karl Marx dans Le Capital, le salaire est la rémunération correspondant à la force de travail vendue par le prolétaire au capitaliste. Toutefois, cette rémunération couvre seulement la partie du travail nécessaire à la reproduction de cette force de travail (nourriture, logement, éducation), ce qu’on appelle le temps de travail nécessaire. Le travail effectué au-delà de ce temps, appelé surtravail, génère la plus-value qui est appropriée par le propriétaire du capital. Marx explique que cette plus-value est la source première de l’exploitation des travailleurs : « La plus-value est la différence entre la valeur que produit le travailleur et la valeur de sa force de travail » (Le Capital, Livre I). Cette théorie met en lumière un mécanisme essentiel du partage inégal de la valeur ajoutée entre travail et capital.

Quelques exemples historiques

Historiquement, l’évolution des salaires a souvent été au centre de luttes sociales majeures. Un exemple emblématique est celui des grèves de Mai 68 en France, où près de dix millions de personnes se sont mobilisées pour la reconnaissance des droits sociaux et une meilleure rémunération. Les Accords de Grenelle de mai 1968 ont abouti à une hausse de 35% du SMIG (salaire minimum) et une augmentation moyenne des salaires de 10%, même si ces gains furent rapidement érodés par l’inflation. Ce mouvement illustre la dimension politique et conflictuelle du partage du revenu issu de la valeur ajoutée.

Profits : la récompense du capital

Profit brut et benéfice net

Le profit représente la récompense du capital dans le partage de la valeur ajoutée. Il s’agit du gain financier réalisé par une entreprise, calculé comme la différence entre les recettes totales issues de la vente des biens ou services et les coûts totaux engagés dans leur production. Ce concept est fondamental pour les entreprises, car il incarne la rémunération des apporteurs de capital, qu’ils soient actionnaires, investisseurs ou propriétaires. En comptabilité, on distingue souvent le profit brut (avant déduction des intérêts et impôts) et le bénéfice net, qui correspond à ce que l’entreprise conserve après toutes charges. Le taux de marge, rapport entre l’excédent brut d’exploitation (EBE) et la valeur ajoutée, sert à mesurer la part du profit dans la richesse créée.

Les bénéfices en France

Sur le plan quantitatif, la réalité contemporaine montre une forte concentration des bénéfices dans les grandes entreprises par rapport aux PME. Par exemple, en France, environ 300 grandes entreprises regroupent 28% des salariés et génèrent 32% de la valeur ajoutée, contre plus de 4,7 millions de microentreprises qui emploient 17% des salariés et produisent 19% de la valeur ajoutée. Malgré des écarts historiques en matière de pression fiscale sur les bénéfices, l’écart entre grandes et petites entreprises tend à se réduire, le taux implicite d’imposition des bénéfices s’élevant autour de 27,5% pour les PME et 25,9% pour les grandes entreprises en 2019.

Le regard chrétien sur l’argent

La réflexion théologique offre une perspective éthique ancienne sur ces questions, notamment avec la doctrine chrétienne sur l’usure. Depuis le Moyen Âge, l’usure, définie comme le prêt à intérêt excessif, était sévèrement condamnée par l’Église. Le profit tiré du capital, lorsqu’il est perçu comme un gain « sans travail », rappelle cette critique théologique. Le profit devient alors suspect lorsqu’il s’apparente à une accroissement injuste de richesse, contraire à la vocation d’équité et de partage promue par la tradition chrétienne. Cette conception moralise la question économique, en considérant la rétribution du capital comme légitime uniquement s’il est intégré à un cadre équitable et productif pour la société.

Impôts et redistribution : l’intervention de l’État

Théories de la fiscalité

Le rôle des impôts dans la redistribution de la richesse est central pour atténuer les inégalités économiques et assurer la cohésion sociale. Les impôts fonctionnent comme un mécanisme par lequel l’État prélève une part des revenus et des richesses produits, pour financer les services publics et les prestations sociales. Les théories fiscales modernes insistent sur plusieurs principes clés. Thomas Piketty met en avant la nécessité d’une fiscalité progressive, où le taux d’imposition augmente avec le revenu, afin de freiner la concentration excessive des richesses. Il souligne aussi l’importance d’une taxation renforcée sur les patrimoines, notamment les successions, pour limiter la transmission intergénérationnelle des inégalités. Piketty formule la célèbre relation r>g où r est le taux de rendement du capital et gg la croissance économique ; lorsque le capital croît plus vite que l’économie, les inégalités se creusent, justifiant alors une intervention fiscale redistributive.

Égalité vs. efficacité : vrai ou faux débat économique ?

Parallèlement, la fiscalité doit concilier égalité (égalitarisme) et efficacité économique, pour ne pas dissuader l’investissement ou créer des distorsions économiques, un équilibre souligné également par d’autres économistes comme Joseph Stiglitz. La théorie solidariste de Léon Bourgeois, qui affirme que « l’homme naît débiteur de l’association humaine », éclaire cette évolution.

Enjeux et débats actuels sur le partage de la valeur ajoutée

Le grand retour des inégailtés

Les enjeux et débats actuels autour du partage de la valeur ajoutée se cristallisent principalement sur la concentration croissante des richesses, un défi majeur du XXIe siècle. Thomas Piketty, dans Le Capital au XXIe siècle, met en garde contre une tendance persistante à l’accumulation de patrimoine privé par une minorité, phénomène alimenté par un rendement du capital (intérêts, dividendes, plus-values) généralement plus élevé que la croissance économique globale. Résultat : un risque de creusement des inégalités à des niveaux comparables à ceux d’avant la Première Guerre mondiale, qui menace la stabilité démocratique et sociale.

Taxer les riches, une solution?

Ce constat nourrit des débats vifs sur plusieurs mesures potentielles visant à rééquilibrer le partage. La question des salaires minimums est centrale pour garantir un revenu décent aux travailleurs et lutter contre la pauvreté. Parallèlement, la taxation des grandes fortunes revient sur le devant de la scène politique. En France, par exemple, une proposition d’impôt plancher ciblant les patrimoines dépassant 100 millions d’euros a été adoptée à l’Assemblée nationale bien que bloquée au Sénat, illustrant la difficulté politique à imposer plus fortement les ultra-riches. Cette mesure vise à réduire la sous-imposition flagrante des milliardaires, qui paient en moyenne moitié moins d’impôts que le reste de la population.

Le revenu universel ou revenu de base garanti

Un autre sujet clé est celui du revenu universel, idée soutenue notamment par certains économistes et figures publiques comme le pape François. Il s’agirait d’un revenu versé à chaque citoyen sans condition, pour assurer un socle minimal de ressources et simplifier le système social. En France, des débats sont en cours sur le montant, le financement (remplacement partiel de l’impôt sur le revenu et de certaines cotisations sociales), et les effets possibles sur le marché du travail.

Vers un partage plus juste de la valeur ajoutée ?

Au terme de ce parcours, on l’a bien vu : la valeur ajoutée n’est pas qu’un chiffre dans un tableau de comptes nationaux. C’est le théâtre d’un partage délicat, entre salaires, profits et impôts, où se croisent les revendications syndicales, les stratégies entrepreneuriales et les ambitions fiscales de l’État. Un peu comme une tarte aux pommes : chacun veut sa part, mais certains ont tendance à se réserver la crème fouettée… comprendre qui reçoit quoi, ce n’est pas seulement un exercice pour briller en khôlle, c’est savoir lire la mécanique profonde qui relie nos fiches de paie, les bilans d’entreprise et… nos impôts. Et si tu crains que la fiscalité, les profits et les salaires soient des sujets rébarbatifs, rappelle-toi cette règle simple : la valeur ajoutée, c’est comme une pizza en soirée entre amis… tout le monde est content, sauf celui qui a payé !