On pourrait croire que penser, c’est tout simplement parler dans sa tête. Pourtant, cette idée mérite qu’on y réfléchisse à deux fois. Après tout, qui n’a jamais eu une image fugace qui vous traverse l’esprit sans un mot ? Ou ressenti une intuition, ce genre de petite voix intérieure qui chuchote avant que le langage n’arrive à suivre ? Cette interrogation soulève un paradoxe fascinant : la pensée est-elle indissociable du langage, ou bien existe-t-il des formes de pensée indépendantes des mots — visuelles, intuitives, ou même silencieuses ? En d’autres termes, faut-il toujours manipuler le langage pour penser, ou l’esprit peut-il se déployer autrement, dans un « non-dit » fertile ? Ce questionnement n’est pas anodin, car il leurre nos certitudes et bouscule la façon dont nous concevons l’intelligence, la raison, et même la communication humaine.

La tradition philosophique : le langage comme condition de la pensée

1. Platon et l’invention du discours rationnel

a) Opinion et connaissance vraie

Platon installe, avec force, le langage au cœur de la pensée rationnelle. Son œuvre « Théétète » interroge la nature du savoir et oppose deux notions fondamentales : la doxa (opinion) et l’epistémè (connaissance vraie). Selon Platon, la doxa s’appuie sur des impressions sensibles, changeantes et incertaines, tandis que l’epistémè procède d’une recherche exigeante de la vérité, nécessitant la médiation du discours rationnel. Il écrit : « Ce n’est pas par les yeux ou par les oreilles, mais par l’âme seule que nous connaissons l’essence » (« Théétète », 186d). Cette insistance sur l’âme désigne la capacité à s’arracher aux simples apparences pour atteindre la vérité par le biais du langage argumentatif et du raisonnement dialogué.

b) Socrate et la maïeutique

Le personnage de Socrate, maître du questionnement, joue un rôle décisif dans ce processus. Il se présente comme une « maïeutique », un « accoucheur d’âmes » (« Théétète », 150b), guidant ses interlocuteurs vers la lumière de l’intelligible, non en plaçant des réponses toutes faites dans leur esprit, mais en les amenant à formuler eux-mêmes leurs pensées. C’est par l’échange dialectique — l’elenchos, la réfutation méthodique — que s’opère la distinction entre croire et savoir. Socrate montre que l’opinion devient connaissance seulement lorsqu’elle se laisse examiner, mettre en mots, puis soumettre au feu de la raison : « Ce qui n’a pas été examiné ne mérite pas d’être vécu » (« Apologie », 38a).

c) La parole dicursive dans la démocratie athénienne

Historiquement, ces débats prennent racine au sein de la démocratie athénienne, société où le logos (discours) commande la cité et l’agora. L’apprentissage du savoir passe ainsi par la parole : l’enfant apprend à raisonner parce qu’il dialogue, le citoyen forge ses convictions à travers des débats publics. Platon relie constamment la connaissance à la possibilité de l’exprimer, de la justifier face à autrui. Il souligne : « Dire ce que l’on pense et penser ce que l’on dit, c’est là la marque de l’homme sage » (« Phèdre », 276e). Concrètement, à travers la dialectique, Socrate désigne le langage — le logos — comme l’outil par excellence pour structurer, clarifier et éprouver la pensée, condition nécessaire pour passer de la confusion de la doxa à la clarté de l’epistémè.

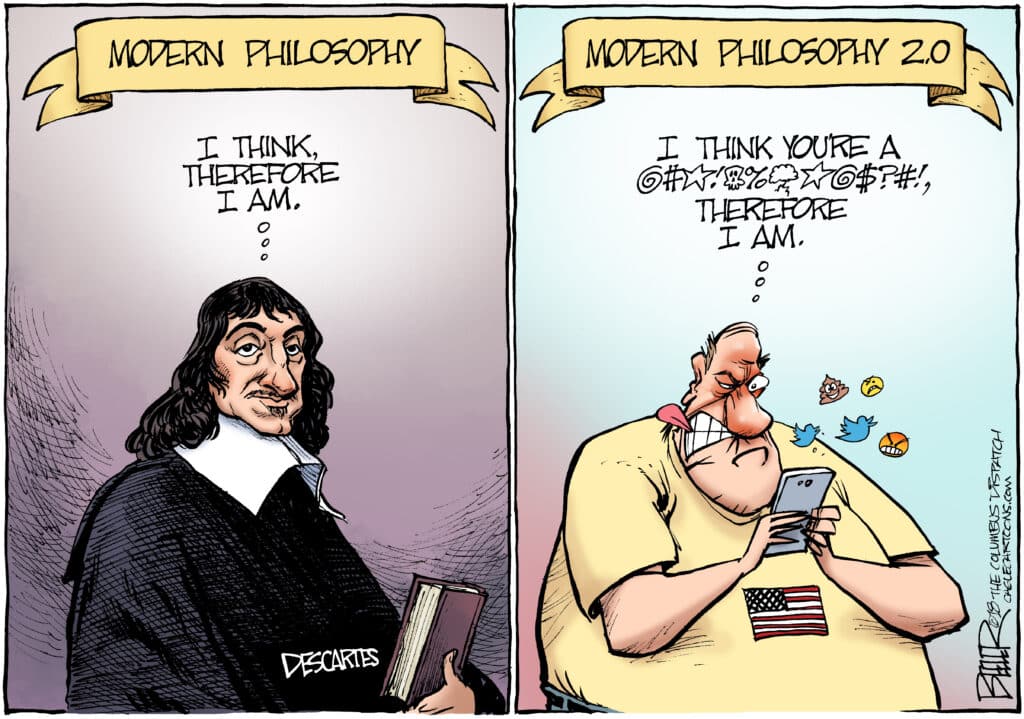

2. Descartes : la clarté des idées par le langage

a) La clarté des idées

Descartes érige la clarté des idées en critère essentiel de la pensée authentique. Dans son célèbre « Discours de la méthode », il affirme : « Je pense, donc je suis » (« cogito, ergo sum », Partie IV). Cette proposition inaugure une exigence fondamentale : toute pensée digne de sens doit se formuler avec précision, sous peine de se dissoudre dans la confusion. Pour Descartes, la pensée ne prend consistance qu’à partir du moment où elle est « clairement et distinctement » conçue. Le philosophe écrit ainsi dans les « Méditations métaphysiques » (Seconde méditation) : « J’admettrai pour vraies seulement les choses qui se présenteront à mon esprit si clairement et si distinctement que je n’aurai aucune occasion de les mettre en doute. »

b) Le langage ordonne la pensée

Historiquement, la démarche cartésienne transforme l’approche philosophique : la vérité ne réside plus seulement dans les dogmes ni dans la tradition, mais dans la capacité du sujet à énoncer rigoureusement, pour lui et pour autrui, la certitude intérieure de ses pensées. Le langage se fait ici l’outil qui extrait la pensée de l’obscurité et l’expose à la lumière. En ce sens, la formulation claire précède l’assentiment ; penser, c’est aussi pouvoir dire avec rigueur ce que l’on pense, en écartant tout ce qui reste flou ou ambigu. Ainsi, Descartes confère au langage rationnel la puissance d’ordonner la pensée, de la purifier et de la guider vers la vérité rigoureuse, à la portée de l’entendement humain.

3. Hegel : l’esprit ne se réalise que dans le langage

a) La parole comme médium universel

Hegel affirme que l’esprit ne s’accomplit pleinement qu’à travers le langage. Dans la « Phénoménologie de l’esprit », il soutient que la conscience individuelle, tant qu’elle demeure enfermée dans la pure immédiateté ou le vécu intime, reste prisonnière de la subjectivité : « L’esprit n’est esprit qu’en tant qu’il se manifeste. » Or, cette manifestation suppose un extérieur commun, une mise en forme qui permette l’échange et la reconnaissance. Pour Hegel, ce médium universel, c’est la parole : « C’est dans le mot que nous pensons. »

b) L’homme – un « animal parlant »

En qualifiant l’homme d’« animal parlant » (das sprechende Tier), il précise la dimension anthropologique du langage. L’humain ne se contente pas de ressentir ou d’intuitionner ; il porte sa pensée à l’universel en la nommant, en l’articulant dans la langue. La parole permet la médiation : elle relie la singularité de l’expérience à la généralité de la loi ou de l’idée, elle fait sortir la pensée de l’individu pour la projeter dans l’échange social et historique. Hegel écrit que « ce n’est que dans le langage que l’homme se constitue comme un être universel » : parler, c’est déjà participer à l’esprit objectif, à la culture, aux institutions qui transcendent la pure subjectivité.

c) Le langage, lieu de réalisation de l’esprit

Philosophiquement, Hegel place le langage comme le lieu de la réalisation de l’esprit : sans mots, point d’histoire, point de culture, point d’universel. Historiquement, la langue a permis la transmission des lois, la formulation des mythes, la genèse des systèmes philosophiques. C’est elle qui, dans la Révolution française par exemple, a fait passer l’idée abstraite d’égalité en déclaration universelle, rendant effective, pour le peuple, une norme jusque-là impensée.

Les limites du langage dans la pensée – Peut-on penser autrement ?

1. La pensée visuelle et l’intuition

Bergson met en lumière l’idée que la pensée visuelle et l’intuition précèdent le langage et possèdent une valeur propre. Dans son ouvrage majeur, « Essai sur les données immédiates de la conscience », il affirme que l’intuition constitue une « connaissance immédiate », une saisie directe de la réalité, donc antérieure aux mots. Contrairement à l’intelligence analytique, qui découpe et nomme, l’intuition plonge au cœur de la durée vécue : « L’intuition est l’espèce de sympathie par laquelle on se transporte à l’intérieur d’un objet pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et, par conséquent, d’inexprimable. » Selon Bergson, cette expérience dépasse les capacités du langage, trop rigide pour embrasser la fluidité de la conscience.

Cette perspective s’illustre puissamment à travers des exemples empruntés à l’histoire des sciences. Le mathématicien et physicien Henri Poincaré relate, dans « La valeur de la science », ses moments de découverte comme des « illuminations soudaines », véritables fulgurances visuelles qui précèdent toute verbalisation : « Les idées s’entrechoquent, il en sort une étincelle. » De même, Carl Friedrich Gauss décrit la solution de certains problèmes mathématiques comme un « éclair » intérieur, une vision qui se présente d’un coup, sans passer d’abord par les mots. Ces témoignages montrent que l’acte de création scientifique s’enracine parfois dans des configurations mentales picturales ou dynamiques, que le langage ne vient traduire qu’en second lieu.

2. La perception, l’émotion, le pressentiment

a) Langage et monde vécu, un écart irréconciliable?

Wittgenstein, dans le « Tractatus logico-philosophicus », pose de manière radicale la question du rapport entre langage et monde vécu : « Les limites de mon langage signifient les limites de mon monde » (§5.6). Par cette affirmation, il insiste sur le fait que tout ce qui peut être pensé doit pouvoir être dit – toute pensée formalisable s’exprime nécessairement par des mots. Pourtant, cette thèse ouvre un abîme : qu’advient-il alors des expériences intérieures qui semblent résister à la formulation, des perceptions, des émotions ou des pressentiments qui échappent au vocabulaire ordinaire ? Wittgenstein suggère que le sens s’articule autour du langage, mais sans identifier celui-ci à la totalité du vécu : « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence » (§7). Il admet implicitement la richesse d’un monde intérieur, dense et parfois muet, qui précède ou outrepasse la mise en mots.

b) L’expérience religieuse

Les exemples théologiques viennent illustrer cette frontière du dicible. Saint Augustin, dans ses « Confessions », raconte la difficulté à exprimer l’épreuve de Dieu : « Je t’ai aimé tard, ô beauté si ancienne et si nouvelle. […] J’entrais en moi-même. […] Je ne pus que balbutier mon indicible » (Livre X). L’expérience mystique, que l’on rencontre chez de nombreux spirituels — Maître Eckhart, Thérèse d’Avila ou Jean de la Croix —, se heurte à la « nuit de l’esprit », zone d’ombre où l’ineffable prend le dessus. Les mystiques parlent alors de « présence » ou d’« union » qui se vivent, se pressentent, mais ne se disent qu’imparfaitement. Le silence, l’allégorie ou le symbole deviennent l’unique refuge devant l’impuissance du langage à épuiser la réalité du vécu. Le théologien Grégoire de Nazianze l’avoue : « Dieu, on ne le définit pas, on le devine. » Ainsi, dans l’expérience religieuse la plus profonde, le sens précède souvent la parole, et l’homme s’abandonne à une intuition ou à une perception sans mots.

c) La pensée non verbale

Cette ligne de fracture se retrouve dans la vie quotidienne, chez l’enfant, l’animal ou l’artiste. Avant l’apparition du langage articulé, le nourrisson ressent, anticipe et reconnaît des émotions sans pouvoir encore les nommer. De même, l’animal semble parfois capable de faire preuve d’intelligence pratique, d’empathie ou de stratégie, sans recourir à aucun langage structuré. L’artiste, enfin, travaille fréquemment à partir d’une vision ou d’un élan intérieur qui précède toute expression verbale : la musique, la peinture ou la danse naissent souvent d’un ordre affectif ou intuitif qui n’emprunte pas nécessairement la voie du discours.

Usage comparatif et critique : penser sans mots, entre réalité et mythe

Entre le sonore et le silencieux, entre l’ineffable et le lisible, la pensée humaine explore des territoires que le mot peine parfois à rejoindre. Dès lors, il est légitime de s’interroger : toutes les formes de pensée ont-elles véritablement besoin de la médiation du langage, ou existe-t-il une richesse du sentir et du pressentir qui fonde, à sa manière, une authentique pensée sans mots ?

1. Exemples historiques et anthropologiques

Dans de nombreuses sociétés humaines, la transmission du savoir et des valeurs s’est longtemps appuyée sur des moyens non verbaux et oraux, illustrant ainsi la richesse d’une pensée qui dépasse largement l’écriture ou le langage articulé. Les peintures rupestres des grottes de Lascaux, d’Altamira ou encore de Sulawesi témoignent de cette capacité à communiquer et à penser à travers l’image. Selon les travaux d’André Leroi-Gourhan, ces œuvres ne visaient pas la simple décoration, mais organisaient l’espace de la grotte de manière symbolique : elles constituaient un véritable « dispositif topologique » où l’agencement des figures permettait de structurer un savoir collectif, indépendant de l’écriture linéaire. Le geste du peintre « interprète la parole », tandis que l’œuvre graphique, à son tour, nourrit la narration orale et la mémoire du groupe.

2. La pensée chez l’enfant et l’animal

Jean Piaget a montré que la pensée de l’enfant émerge bien avant l’apparition du langage articulé. Selon lui, l’intelligence infantile débute par une phase appelée « intelligence sensori-motrice » (de la naissance à 2 ans), au cours de laquelle le bambin agit, manipule, expérimente le monde à travers ses sens et ses mouvements. Piaget explique dans « Le langage et la pensée chez l’enfant » que ces formes de pensée sont préconceptuelles : elles reposent sur la perception, l’action et la répétition, et non encore sur des concepts abstraits ou des mots précis. Le langage vient ensuite traduire, organiser et enrichir une intelligence déjà en marche, mais il n’est pas son originaire. En ce sens, Piaget différencie « pensée autistique » (imaginaire, subjective, tournée vers soi) et « pensée logique » qui se développera plus tard avec la socialisation et le langage.

3. Neurosciences et psychologie contemporaine

Les neurosciences et la psychologie contemporaine mettent en évidence l’extrême richesse — mais aussi les limites — de la pensée visuelle et intuitive. Des techniques d’imagerie cérébrale récentes ont permis de cartographier les zones activées lors de la visualisation mentale. Par exemple, des études en IRM fonctionnelle montrent que lorsqu’on imagine une image, le cortex visuel primaire s’active, comme lors de la perception réelle. Toutefois, chez les personnes atteintes d’aphantasie, incapables de créer des images mentales conscientes, le cortex visuel s’active tout de même, mais la représentation reste inconsciente ; cela suggère que le cerveau produit une image mentale même en l’absence d’expérience visuelle consciente.

Les troubles du langage, tels que l’aphasie, offrent une perspective fascinante sur la capacité de conceptualisation sans mots. L’aphasie, souvent provoquée par une lésion cérébrale (AVC, traumatisme), entraîne une perte partielle ou totale de la faculté de s’exprimer ou de comprendre le langage. Pourtant, de nombreux patients conservent des compétences conceptuelles : ils peuvent résoudre des problèmes, organiser des gestes complexes ou encore imaginer des scènes, même si la verbalisation leur échappe. Cette dissociation montre que la pensée n’est pas entièrement tributaires du mot : la conceptualisation peut se maintenir, quoique parfois altérée, en dehors du langage.

Ce qu’il faut retenir sur le langage et la pensée en philosophie

À l’issue de ce parcours, il apparaît clairement que la pensée n’est pas forcément prisonnière du langage, même si ce dernier occupe une place centrale et irremplaçable dans la structuration et la communication de nos idées. Platon, Descartes et Hegel nous ont montré que le mot fait éclore la pensée, la clarifie et la communique ; en quelque sorte, sans langage, pas de concepts universels ni de débats solides.

Pourtant, Bergson, Wittgenstein et les mystiques nous rappellent qu’avant même le verbe, il y a l’intuition, la vision et l’expérience ineffable — ces territoires où le silence parle plus que les mots. De plus, l’anthropologie, la psychologie et les neurosciences nous confirment que les enfants, les animaux, les artistes, et même les savants en pleine inspiration, pensent souvent sans paroles. Alors, si la pensée sans mots existe bel et bien, on peut se demander si elle parvient aux mêmes sommets que la pensée verbalisée, ou si elle demeure quelque peu fragmentaire et insaisissable.

En fin de compte, penser, c’est un peu comme tricoter : les mots tissent la toile d’un raisonnement solide, mais les images, les intuitions et les émotions en sont la laine, colorée et vivante. Ni l’un ni l’autre ne suffisent seuls, mais ensemble, ils construisent la richesse infinie de l’esprit humain.