Imagine un tribunal où, au lieu de cordes et de barreaux, se dressent des chaises disposées en cercle, où les coups de marteau cèdent la place aux mots et où l’écho des pleurs rivalise avec celui des dialogues apaisés. Voici le décor de la justice restaurative, cette pratique qui entend révolutionner notre rapport à la faute, non pas en exacerbant la souffrance du coupable, mais en cherchant à réparer les liens brisés. Mais peut-on vraiment parler d’une autre forme de punition, ou s’agit-il d’un doux rêve humaniste face à la réalité brute de la sanction ? Entre réparation, pardon et rétribution, cet article plonge au cœur d’un débat fondamental, celui de la justice, non plus comme vengeance, mais comme venue à la rencontre de l’autre, dans l’espoir fragile mais tenace d’une société plus juste et apaisée.

Origines et fondements philosophiques de la justice restaurative

De l’étymologie « restaurare » (remettre en état, restaurer) à la multiplication des pratiques restauratives, la quête philosophique de réparation traverse l’histoire. Elle pose une question fondatrice : la justice peut-elle, au-delà de la sanction, pacifier et guérir les blessures de la cité ?

Qu’est-ce que la justice restaurative ?

L’idée de justice restaurative plonge ses racines dans des traditions séculaires, bien éloignées du modèle punitif moderne. Au sein de nombreuses communautés indigènes, la sanction vise d’abord à rétablir l’harmonie plutôt qu’à châtier. Ainsi, chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, le processus de « whakawhanaungatanga » repose sur la restauration des liens, la reconnaissance des torts et le dialogue, plutôt que sur l’exclusion ou la souffrance infligée à l’auteur. Ces pratiques anciennes, souvent ignorées par la pensée occidentale classique, trouvent un écho dans le christianisme primitif. Saint Augustin, dans ses Confessions, insiste sur le rôle de la pénitence comme chemin de « reformatio cordis » (réforme du cœur), invitant le coupable non seulement à confesser, mais à réparer par l’action vertueuse : « Ce n’est point la sévérité du juge, mais la miséricorde du médecin qui m’a permis de renaître en Toi » (Confessions, Livre VIII). Par la confession, la justice devient réparation et conversion, loin d’une simple punition publique.

Aristote : justice distributive et justice corrective

Dans la philosophie antique, Aristote distingue, dans l’Éthique à Nicomaque, la justice distributive (« dikaiosynè »), répartir selon le mérite, et la justice corrective, dont l’objectif consiste à restaurer l’équilibre rompu par le délit : « La justice correctrice […] n’a pour but que l’égalité ; elle s’efforce d’égaliser les pertes et profits » (Éthique à Nicomaque, Livre V). Par cette distinction, Aristote fournit un socle conceptuel à la justice restaurative, centrée sur la compensation et non l’affliction.

Kant et les Lumières

La pensée pénale des Lumières rompt avec la vengeance pour penser la sanction rationnellement. Cesare Beccaria, dans Des délits et des peines, condamne la cruauté du châtiment barbare : « La peine doit augmenter l’utilité sociale, non la douleur ». Emmanuel Kant, toutefois, défend un principe rétributiviste au nom de la dignité humaine et de la responsabilité morale : « La punition […] doit être infligée pour que la justice soit faite » (Métaphysique des mœurs), mais il reconnaît aussi l’importance de la réparation pour restaurer le lien social. Les Lumières introduisent donc une tension entre la rétribution et l’utilité sociale du pardon ou de la réparation.

La justice restaurative, un paradigme qui s’oppose à la punition traditionnelle ?

Foucault et le rôle du châtiment

La justice restaurative s’impose comme un paradigme qui rompt radicalement avec la logique punitive classique. Michel Foucault, dans son ouvrage majeur Surveiller et punir, montre que la punition, héritée des siècles de supplices publics, devient au XVIIIe siècle un outil de normalisation : « La sanction physique du corps du prisonnier s’est transformée en une volonté de corriger l’âme, et donc de le normaliser, de le transformer en être conforme à la société » (Foucault, Surveiller et punir). Il distingue alors le « châtiment-spectacle », qui expose le corps du coupable à la vindicte publique, d’une discipline intériorisée qui vise la transformation des comportements sous une surveillance constante. La prison n’est plus seulement un lieu d’expiation : elle devient un dispositif qui « fabrique » le délinquant, en l’enfermant dans une logique de contrôle total.

Le pardon biblique

D’un point de vue théologique, la justice restaurative s’alimente à la tradition biblique du pardon et de la rédemption. Dans l’Ancien et le Nouveau Testament, la notion de rédemption (« apolutrósis ») implique un « rachat » du fautif : le pardon y dépasse le simple fait d’excuser, il emporte la restauration de la dignité et la réconciliation avec Dieu (Éphésiens 1:7 ; Colossiens 1:14). Ce vocabulaire, qui transcende la notion de sanction, place la reconnaissance de la faute et la volonté de réparation au centre du processus, la justice divine cherchant à « débarrasser » l’homme de la culpabilité, et non à s’y complaire. La justice restaurative rejoint ainsi, dans sa philosophie comme dans ses pratiques, une éthique du dialogue, du soin et de la réparation, une justice qui, plutôt que de punir pour punir, cherche à réhabiliter et à ramener la paix.

Les apports philosophiques : peut-on vraiment sortir de la logique punitive ?

Le dialogue, socle de la justice restaurative

Sortir de la logique punitive confronte la pensée contemporaine à ses racines les plus profondes. Selon Jürgen Habermas, la démocratie délibérative fonde la légitimité sur l’« agora » du dialogue : « Ce qui est rationnel, c’est ce à quoi tous pourraient consentir dans une discussion ouverte et sans contrainte » (Théorie de l’agir communicationnel, 1981). Pour Habermas, la délibération n’est pas seulement un mode de règlement des différends, mais la condition même de la justice, qui tire son étymologie de justitia, c’est-à-dire « ce qui est conforme à la règle ou à l’équité ». Par la discussion intersubjective, la sanction se transforme en construction collective du sens et de la norme, s’écartant du modèle punitif hérité de la lex talionis (« œil pour œil, dent pour dent ») qui fécondait la justice rétributive. Ainsi, la justice restaurative rejoint l’exigence habermassienne d’un consensus discursif : « Seuls sont normatifs les principes qui pourraient faire l’objet d’un accord rationnel dans une situation idéale de parole » (Morale et communication, 1990).

Platon et l’anneau de Gygès

La philosophie morale, quant à elle, oppose de longue date justice réparatrice et justice rétributive. Platon, dans la République (Livre II), met en scène l’anneau de Gygès, ce berger qui, devenu invisible, commet l’injustice sans crainte de sanction. Il interroge alors la nature de la justice : « Les justes seraient donc injustes s’ils pouvaient l’être sans risque ». Platon distingue ainsi, à travers la notion d’« epieikeia » (équité), la justice qui corrige (correctrice) de celle qui rétribue. Socrate affirme : « Il vaut mieux subir l’injustice que la commettre », la vraie justice étant perfection de l’âme et harmonie (République, 444c). Il ne s’agit pas seulement d’équilibrer une dette, mais de restaurer la santé intérieure, rejoignant la vocation cicatricielle de la justice réparatrice.

Tensions et paradoxes

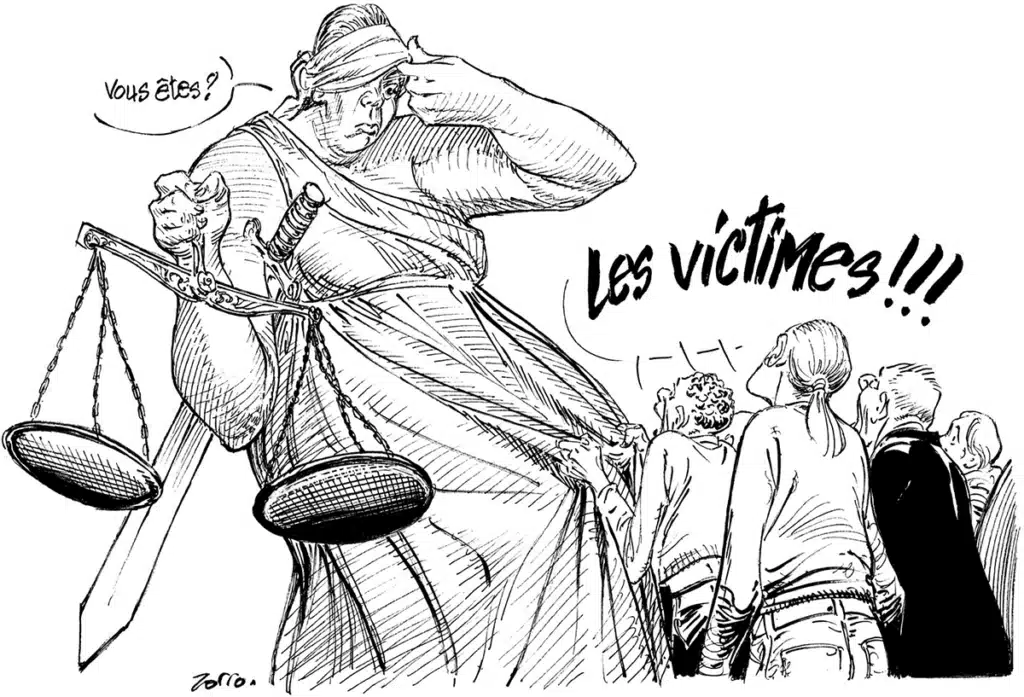

Cependant, ce paradigme n’est pas sans apories. La justice peut-elle occulter la souffrance ? L’ordre social doit-il tout pardonner ? Aristote déjà indiquait dans l’Éthique à Nicomaque (Livre V) que « la peine restaure l’égalité brisée par la faute ». Kant, dans la Métaphysique des mœurs, pose que la justice rétributive relève de la nécessité morale : « La punition doit être infligée, non pour un bien futur, mais parce que le crime a été commis ». Or, la justice restaurative s’expose, selon certains, au risque d’ignorer la « juste colère » (Augustin, La Cité de Dieu) des victimes et la fonction cathartique du châtiment. L’exemple de Platon souligne que tout acte injuste laisse une trace, une blessure que la seule réconciliation ne saurait effacer.

Les enjeux et défis contemporains de la justice restaurative

la justice restaurative : l’exemple de la Nouvelle-Zélande

En 1989, la Nouvelle-Zélande introduit dans sa législation pour mineurs une approche inspirée des traditions maories : le « family group conference » place la rencontre entre jeune auteur, victime, famille et communauté au centre du processus décisionnel. Ces conférences visent à responsabiliser l’auteur, éviter la judiciarisation et offrir des solutions adaptées culturellement, tout en donnant une place centrale à la réparation du lien social (Morris & Maxwell, 1999). Ce modèle, salué pour la réduction de la récidive et l’implication des parties concernées, montre aussi que l’objectif n’est pas d’abolir toute sanction, mais d’articuler sanction constructive et dialogue.

Entre promesses et écueils

Cependant, la justice restaurative oscille entre promesse et écueils. Ainsi, Nietzsche, dans La généalogie de la morale, critique la tentation de réduire le pardon ou la réparation à un « marchandage de la souffrance », écrivant : « La punition n’est pas la réponse automatique à la transgression, mais le fruit d’un long calcul de la douleur, où la mémoire collective apprend à rendre la dette visible » (Deuxième dissertation). Le danger apparaît dès lors lorsque la justice restaurative sert à faire « circuler » symboliquement la souffrance entre parties, sans réel travail sur la faute ou la dignité de la victime, ou quand elle devient objet d’injonction, l’auteur devant « acheter » son pardon, la victime devant consentir à l’oubli au nom de l’harmonie collective. Certains penseurs redoutent alors l’instrumentalisation du pardon, qui peut devenir pressions sociales ou dilution du conflit, là où l’exigence de la peine signifiait la gravité de l’acte et la reconnaissance de la souffrance subie.

Ce qu’il faut retenir sur la justice restauratrice

La justice restaurative incarne indéniablement une proposition radicale pour penser autrement le rapport au crime et à la faute. Elle déplace le centre de gravité de la justice, passant d’une logique centrée sur la sanction et la vengeance à une dynamique fondée sur la réparation, la reconnaissance et la réconciliation. Pourtant, cette voie n’élimine pas totalement la nécessité ni la légitimité de la punition, surtout face à la gravité des atteintes à l’ordre social et à la dignité humaine. La justice restaurative ne se présente donc pas comme un rejet pur et simple de la peine, mais comme un complément vital qui humanise la réponse judiciaire en intégrant la voix de la victime, la responsabilité de l’auteur et le rôle du collectif.