L’ennui est souvent perçu comme un sentiment négatif, fade, presque indigne d’être exploré. Pourtant, depuis le XIXe siècle, il est devenu un sujet littéraire à part entière. Loin de n’être qu’un simple état d’âme passager, il interroge le sens de l’existence, le vide intérieur, la perte des repères et l’aliénation sociale. De Flaubert à Houellebecq, en passant par Thomas Bernhard, de nombreux écrivains ont choisi de décrire cet ennui profond, existentiel, pour en faire une matière littéraire dense et révélatrice.

Flaubert : L’ennui comme style et vision du monde

Un monde sans relief

Dans Madame Bovary (1857), Gustave Flaubert fait de l’ennui le moteur caché de la tragédie. Emma Bovary, enfermée dans la routine d’un mariage médiocre et d’une vie provinciale sans éclat, se heurte au décalage entre ses rêves romantiques et la réalité. Ce qu’elle fuit, ce n’est pas seulement son mari ou sa condition sociale, mais surtout l’ennui d’un quotidien sans passion ni nouveauté.

Flaubert dépeint une société étriquée, répétitive, dont la lenteur écrase les désirs. L’ennui devient un symptôme moderne, conséquence d’un monde qui a perdu ses grandes croyances et qui se replie sur des habitudes vides de sens.

L’ennui dans la forme

L’écriture de Flaubert épouse cet ennui : phrases longues, description minutieuse, accumulation de détails. Ce style volontairement plat reflète l’inertie de ses personnages. Il transforme le vide en objet esthétique. En refusant les effets spectaculaires, Flaubert montre que l’ennui n’est pas un manque de sujet, mais un sujet en soi, une tension intérieure silencieuse qui peut devenir explosive.

Thomas Bernhard : L’ennui comme révolte contre le monde

Une écriture de la répétition

Chez Thomas Bernhard, écrivain autrichien du XXe siècle, l’ennui se transforme en colère contre le monde. Ses romans, comme Le Neveu de Wittgenstein ou Extinction, mettent en scène des narrateurs solitaires, reclus, souvent malades, qui ressassent inlassablement leur dégoût du monde, des institutions, de la bêtise sociale.

L’écriture est marquée par une syntaxe circulaire, des phrases longues et répétitives, qui donnent une impression d’étouffement. On y trouve peu d’action, peu de rebondissements : tout tourne en rond, comme dans une pensée obsédée par le néant.

Ennui et lucidité

Mais loin d’être une forme de passivité, cet ennui bernhardien est une réaction lucide et violente à l’absurdité du monde. Il devient un outil critique : en exprimant le vide intérieur, Bernhard critique une société autrichienne figée dans ses hypocrisies et son refus de mémoire. L’ennui est donc ici le signe d’une conscience douloureuse mais éveillée.

Houellebecq : Le vide affectif d’une époque

L’ennui comme perte de sens

Dans les romans de Michel Houellebecq, l’ennui est omniprésent. Il est celui de personnages désabusés, souvent seuls, sans illusion. Que ce soit dans Les Particules élémentaires ou Soumission, les héros houellebecquiens se confrontent à un monde déspiritualisé, marchandisé, où les liens humains se dissolvent.

L’ennui chez Houellebecq n’est pas seulement personnel : il est générationnel, structurel, lié à la société néolibérale et à l’effondrement des croyances collectives. Le travail, l’amour, la sexualité, la consommation ne suffisent plus à remplir les vies. Il ne reste que le vide, l’attente, le flottement.

Une ironie désenchantée

Houellebecq ne sublime pas l’ennui : il le décrit de manière froide, clinique, souvent avec une ironie cruelle. L’absence de suspense, les descriptions monotones, les dialogues minimalistes contribuent à une esthétique du vide, qui reflète le sentiment d’inutilité généralisée.

Son œuvre s’inscrit dans une tradition de l’ennui, mais en l’adaptant aux formes nouvelles de la solitude contemporaine, marquée par l’ultra-connectivité, la surconsommation et l’individualisme.

Quand le vide devient résistance littéraire

Faire du rien une matière littéraire

Dans les œuvres de Flaubert, Bernhard et Houellebecq, l’ennui n’est pas un simple décor psychologique ou un moment creux de l’action : il devient le cœur même de l’écriture, un moteur poétique et réflexif. Ce qui pourrait sembler vide ou insignifiant (le quotidien, l’attente, la répétition) devient matière à littérature.

Flaubert, en refusant le spectaculaire, montre que l’ennui peut être un objet esthétique, un sujet qui mérite d’être décrit avec autant d’attention qu’une grande passion. Chez Bernhard, l’ennui se fait rythme d’écriture, obsession qui tourne en boucle, traduisant l’impossibilité d’échapper à une société étouffante. Houellebecq, quant à lui, montre un vide contemporain, où le manque de sens collectif crée des vies fragmentées, solitaires, désaffectées.

Ce travail sur le vide évite l’agitation factice, les rebondissements artificiels ou les effets de suspense inutiles. Il oblige à ralentir, à se confronter à ce qu’on ne veut pas toujours voir : la lassitude, le manque de désir, le non-sens. Ce choix esthétique pousse le lecteur à éprouver le silence, l’inertie, la sensation d’un monde figé, pour mieux en ressentir les tensions cachées.

En cela, l’écriture de l’ennui devient une forme de résistance : elle refuse le divertissement facile, elle force à penser, à s’arrêter. Elle transforme l’insignifiant en territoire de pensée, le néant en langage. Elle montre que, parfois, c’est dans ce qui ne se passe pas que tout se joue.

Une expérience philosophique

L’ennui, en littérature, est bien plus qu’une émotion. C’est une expérience existentielle. Il renvoie à des questions fondamentales : Pourquoi vit-on ? Que faire de sa liberté ? Que signifie le temps qui passe ? En ce sens, l’écriture de l’ennui rejoint la philosophie, notamment celle de l’absurde, de l’existentialisme ou encore de la lucidité moderne.

Quand un personnage est confronté à l’ennui, il se trouve seul avec lui-même, débarrassé des distractions sociales ou émotionnelles. C’est dans ce vide que naît la pensée. Le temps n’est plus rempli par l’action, mais par la conscience : conscience de l’ennui, du vide, de l’absurdité. Et c’est cette prise de conscience qui pousse à réfléchir, à chercher un sens là où il semble manquer.

Chez Bernhard, l’ennui est le point de départ d’une critique radicale de la société. Chez Houellebecq, il révèle la fatigue d’un monde sans valeurs collectives. Et chez Flaubert, il incarne le désenchantement moderne, cette impossibilité d’atteindre les idéaux qu’on nous promet.

Ainsi, l’ennui n’est pas une simple sensation : il devient un outil d’analyse, un miroir de notre époque, un révélateur du vide spirituel ou social. Il nous pousse à nous interroger sur notre rapport au monde, aux autres, à nous-mêmes. En ce sens, l’ennui littéraire est une expérience à la fois intime et universelle, une manière de penser le monde à travers ce qui manque, ce qui pèse, ce qui échappe au bruit.

Et aujourd’hui ? L’ennui dans la société moderne

Hyperstimulation et vide intérieur

Dans une époque saturée d’écrans, d’images, de notifications, l’ennui semble avoir disparu. Pourtant, de nombreux penseurs contemporains (comme Byung-Chul Han ou Hartmut Rosa) montrent que cette hyperstimulation produit un nouvel ennui, plus insidieux : l’ennui d’un monde sans lenteur, sans silence, sans intériorité.

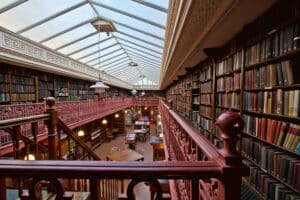

Littérairement, cet ennui moderne prend des formes nouvelles : on le retrouve dans les autofictions, les récits de bureau, les romans minimalistes. Loin d’être dépassé, l’ennui continue d’interroger notre rapport au temps, à soi, à la société.

Conclusion : L’ennui, un vide révélateur

L’ennui en littérature n’est pas un défaut, mais un objet d’écriture à part entière. En le décrivant, Flaubert, Bernhard et Houellebecq ne fuient pas le vide : ils l’affrontent, le transforment, et nous forcent à l’écouter. Leur œuvre nous rappelle que l’ennui n’est pas une faiblesse, mais une expérience intérieure fondamentale, un moment où le monde se tait pour que la pensée puisse surgir.