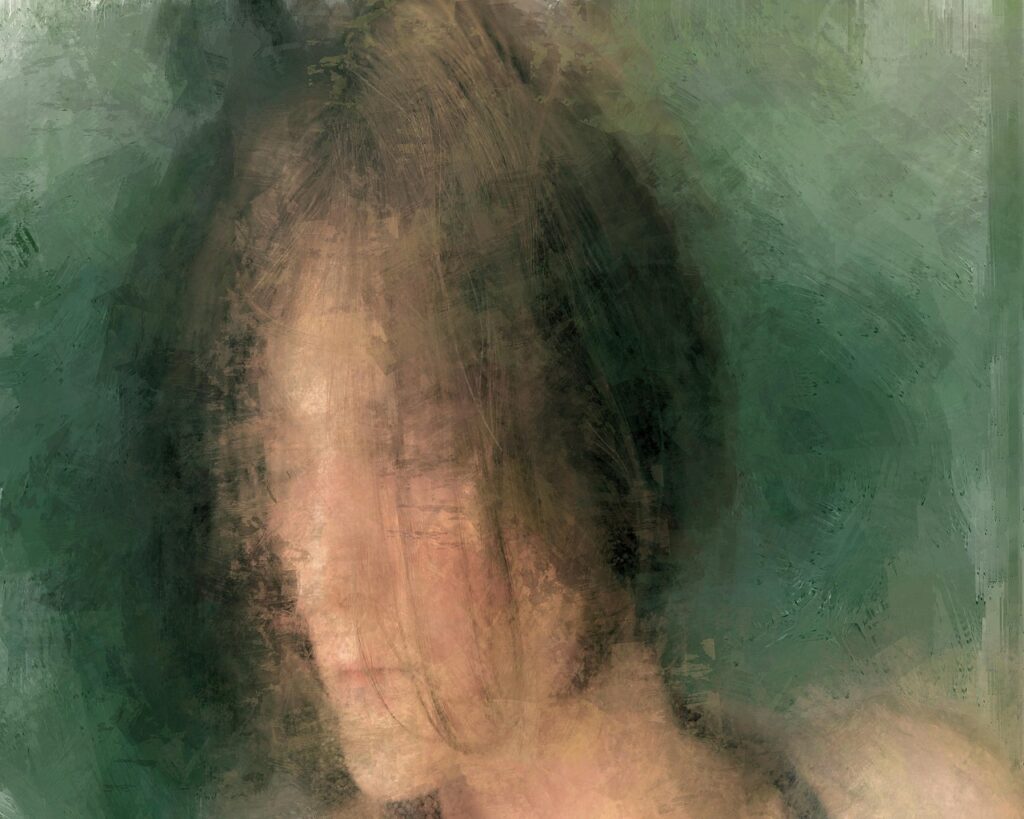

Parler de la maladie, de la souffrance ou de la mort est une entreprise délicate, souvent évitée. Pourtant, certains écrivains choisissent d’affronter ces réalités pour interroger notre rapport au corps, à la vulnérabilité et au soin. Grâce à leurs récits, la littérature devient un espace éthique et philosophique où l’expérience douloureuse se transforme en réflexion. Montesquieu, Charlotte Delbo et Annie Ernaux incarnent trois visions distinctes de cette capacité à dire l’indicible.

Montesquieu et la maladie : questionner les fondements du soin

Montesquieu ne raconte pas la maladie comme une expérience intime ou tragique, mais ses Pensées et ses observations dans De l’esprit des lois témoignent d’une réflexion lucide et critique sur la médecine et le soin. Philosophe des Lumières, attaché à l’observation des faits et au raisonnement, il s’intéresse aux causes profondes de la maladie, qu’il perçoit comme liées à un déséquilibre entre le corps, l’environnement et les modes de vie. Il insiste notamment sur l’influence du climat, de l’hygiène, de l’alimentation et des habitudes sociales sur la santé.

Dans ce cadre, Montesquieu se montre très critique envers la médecine de son temps, qu’il juge souvent trop autoritaire et violente. Il se moque des traitements brutaux (saignées, purges, médicaments excessifs) qui, au lieu de guérir, affaiblissent parfois le malade. Sa position annonce déjà une forme de pensée éthique, qui interroge non seulement l’efficacité des soins, mais aussi leur impact sur la personne malade.

Selon lui, soigner ne doit pas signifier imposer un traitement coûte que coûte, mais plutôt écouter, observer, comprendre, et surtout respecter la dignité du patient. Le bon médecin n’est pas celui qui agit vite ou de manière spectaculaire, mais celui qui agit avec discernement et humanité. C’est dans cette idée que Montesquieu participe, à sa manière, à la fondation d’une éthique du soin moderne, qui refuse à la fois l’inhumanité de certains traitements et l’arrogance du savoir médical déconnecté de la réalité du corps.

Ainsi, même s’il ne développe pas un récit médical ou pathologique, Montesquieu pose les bases d’une réflexion critique et subtile sur les rapports entre médecine, pouvoir et humanité: des enjeux toujours d’actualité aujourd’hui.

Charlotte Delbo : dire l’indicible, témoigner pour soigner

Témoignage des corps souffrants dans les camps

Charlotte Delbo (1913‑1985), survivante du convoi du 24 janvier 1943 vers Auschwitz, fonde son œuvre littéraire sur un impératif moral : témoigner pour que l’oubli ne gagne pas. Dans la trilogie Auschwitz et après (Aucun de nous ne reviendra, Une connaissance inutile, Mesure de nos jours), elle raconte la vie quotidienne dans les camps à travers une écriture fragmentée : saynètes, poèmes, courts récits, vignettes.

Une éthique du témoignage incarnée

Delbo considère que l’écriture est un soin moral collectif : elle restitue la vie brisée des déportées, mais aussi l’expérience vivante de celles qui restent. Elle refuse la littérature larmoyante ou sensationnaliste : son objectif est de « faire voir sans manipuler émotionnellement ».

Elle écrit des passages où le réel et l’imaginaire se superposent, comme lorsqu’elle confond les personnes présentes lors d’un appel mortuaire (mélange conscient de mémoire et de confusion interne) pour exprimer l’universalité du trauma. Témoigner, chez elle, c’est s’engager à donner une voix aux morts, et ainsi soigner par la parole ce qui a émergé du silence.

Annie Ernaux : écrire la maladie pour comprendre et rendre visible

L’Usage de la photo : maladie et désir dans l’épreuve

Dans L’Usage de la photo (2005), coécrit avec Marc Marie, Annie Ernaux décrit son expérience du cancer du sein à travers un dialogue entre texte et photographie. Loin d’idéaliser ou de dramatiser, elle livre un récit sobre, lucide, sur le quotidien du corps malade: ses douleurs, ses transformations, mais aussi sa persistance à vivre et à désirer. Malgré la maladie, le plaisir demeure une dimension essentielle de l’existence, même s’il est marginalisé par les représentations sociales.

Elle refuse de réduire la maladie à un combat ou à une défaite : elle en fait un état, une présence. Ce livre mêle souvenirs, soins, gestes ordinaires, silences, pour rendre visible ce que traverse une femme atteinte d’un cancer tout en continuant à aimer, à éprouver son corps, et à photographier les marques du quotidien. C’est aussi un acte de résistance contre l’invisibilisation des corps malades dans l’espace social et médiatique.

L’Événement : l’épreuve du corps dans la solitude

Dans L’Événement (2000), Annie Ernaux raconte son avortement clandestin en 1963, à une époque où cette pratique était illégale en France. Ce récit, brut et sans pathos, met en lumière la manière dont une société peut priver les femmes de leur pouvoir sur leur propre corps. Le texte ne cherche pas l’émotion facile, mais la précision d’un témoignage vécu : la douleur physique, l’humiliation, la peur, mais aussi la détermination à reprendre le contrôle de sa vie.

Ernaux met en avant le contraste entre l’intensité de l’épreuve vécue et l’indifférence du monde extérieur. Elle refuse le silence imposé autour de la souffrance des femmes, et transforme son expérience personnelle en acte littéraire et politique. L’Événement illustre la manière dont la littérature peut contribuer à une éthique du soin, en donnant voix et dignité à des existences niées.

Écriture comme soin collectif

Chez Ernaux, écrire ses souffrances, c’est aussi rendre visibles des expériences longtemps réduites au silence, l’avortement (L’Événement), la maladie, les stigmates sur le corps féminin. Elle transforme l’expérience individuelle en enjeu social en dénonçant le tabou, les contraintes et l’isolement du patient ou de la femme malade.

Son écriture est un acte public : elle affirme une responsabilité citoyenne en donnant voix à ceux que la littérature oublie. Sa parole littéraire devient un soin, envers soi-même mais aussi envers les classes, les sexes, les corps marginalisés.

Quels liens entre ces écritures ? Comparaison et portée éthique

| Auteur | Approche | Objectif éthique |

|---|---|---|

| Montesquieu | Réflexion morale et médicale | Questionner le soin et la responsabilité |

| Charlotte Delbo | Témoignage fragmenté et poétique | Soigner la mémoire de l’horreur |

| Annie Ernaux | Auto-socio-biographie et rupture | Soigner le silence, l’invisibilité |

Mémoire, témoignage et soin narratif

Tous trois montrent que dire la souffrance fait soin : soit en interrogeant la pratique médicale (Montesquieu), soit en restituant des vies brisées (Delbo), soit en exposant le corps féminin malade (Ernaux). L’écriture devient ainsi une pratique éthique, un espace de réparation.

Ils partagent également une conscience de la limite du langage, mais choisissent de dire malgré tout. Le témoignage, la mémoire littéraire ou l’autobiographie deviennent des actes de résistance contre l’oubli, contre la stigmatisation, contre les exclusions.

Conclusion

Raconter la maladie, la souffrance ou la mort est complexe, mais essentiel. Montesquieu, Delbo et Ernaux montrent chacun comment la littérature peut assumer ce rôle. Que ce soit par la réflexion, le fragment ou l’épreuve personnelle, ces auteurs affirment que l’écriture est un acte de soin, tant pour soi que pour les autres. Elle devient un moyen de resituer l’humain dans sa dignité, de donner voix au silence, et d’affirmer que la littérature peut être une forme de compassion, de mémoire et de résistance.