Qu’est-ce que la folie ? Un trouble de l’esprit ? Une force créative ? Une souffrance indicible ? Depuis l’Antiquité, la folie fascine autant qu’elle effraie. Mais au-delà du regard médical, la littérature et la philosophie ont joué un rôle fondamental dans la manière dont nous pensons, représentons et parfois comprenons la folie.

Foucault, Artaud et Dostoïevski incarnent trois manières puissantes de « dire la folie » : l’un en analysant sa construction historique et sociale, l’autre en l’expérimentant dans le langage, le dernier en l’incarnant dans ses personnages troublants. Leur œuvre interroge : la folie est-elle un simple dérèglement ? Ou une autre forme de vérité, que seul l’art ou la pensée peut exprimer ?

Foucault : la folie comme construction historique

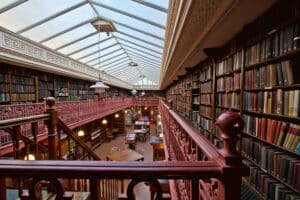

Le philosophe Michel Foucault, dans son livre fondateur Histoire de la folie à l’âge classique (1961), bouleverse notre manière de penser la folie. Pour lui, la folie n’est pas un phénomène purement médical ou universel : elle est une construction sociale.

Il montre qu’au Moyen Âge, les fous étaient intégrés à la société, parfois même considérés comme des êtres inspirés. Ce n’est qu’à partir du XVIIe siècle que l’Europe commence à enfermer les fous dans des hôpitaux ou des asiles, au même titre que les criminels, les pauvres ou les marginaux. La folie devient alors silencieuse, exclue du monde « raisonnable ».

Foucault insiste sur ce silence : la société refuse d’entendre la folie. Les institutions médicales ou morales imposent leur définition, au détriment de l’expérience vécue. Il appelle à une écoute nouvelle, à une reconnaissance de ce que la folie a à dire du monde.

Chez Foucault, « dire la folie » signifie donc questionner les normes qui la définissent. Il ne s’agit pas de savoir ce qu’est la folie en soi, mais qui a le pouvoir de dire ce qu’elle est et pourquoi.

Artaud : une langue de la déchirure

Si Foucault pense la folie, Antonin Artaud, lui, la vit et la crie. Poète, acteur, théoricien du théâtre, il connaît l’expérience de l’asile, des électrochocs et de l’internement. Mais plutôt que de se taire, il fait de sa douleur une matière poétique.

Dans Van Gogh, le suicidé de la société (1947), Artaud défend le peintre contre les psychiatres qui l’ont qualifié de fou. Selon lui, c’est la société qui rend fou ceux qui voient plus loin, qui ressentent trop, qui refusent de se plier aux normes. Il écrit :

« Ce n’est pas Van Gogh qui est fou, c’est le regard des autres. »

Dans ses textes comme Le Pèse-nerfs ou Les Cahiers de Rodez, Artaud invente une langue hachée, brûlante, violente, à l’image de ses pensées fragmentées. Il rejette la logique classique, la syntaxe, les formes convenues. Son écriture devient une performance de la folie, une tentative de rendre audible l’indicible.

Dans Le Théâtre et son double, Antonin Artaud invente le concept de théâtre de la cruauté, où la cruauté signifie la souffrance d’exister, et non la violence envers autrui. Le théâtre, selon lui, doit secouer le spectateur, réveiller des forces intérieures, et non simplement raconter une histoire. L’acteur doit s’engager physiquement et émotionnellement, comme « un supplicié sur son bûcher ». Artaud veut redonner au théâtre une dimension sacrée et métaphysique, proche du rituel, où la scène devient un lieu de transe et de vérité brute.

Pour Artaud, la folie n’est pas une défaillance de la raison, mais une autre forme de lucidité. Elle est le refus du mensonge social, de la normalité étroite, de la passivité. Dire la folie, c’est hurler contre ce qui nous empêche de vivre pleinement.

Dostoïevski : la folie au cœur de l’âme humaine

Dans un tout autre registre, Fiodor Dostoïevski, écrivain russe du XIXe siècle, explore la folie à travers ses personnages. Dans des romans comme Les Démons, Le Joueur, L’Idiot ou Les Frères Karamazov, il met en scène des individus tourmentés, déchirés, excessifs, parfois au bord de la démence.

Mais chez Dostoïevski, la folie n’est pas une pathologie extérieure : elle est intimement liée à la conscience humaine. Il explore les conflits moraux, les obsessions, les hallucinations: tout ce qui fait vaciller l’esprit.

Prenons Crime et Châtiment : Raskolnikov, le héros, tue une vieille usurière. Il croit pouvoir échapper à la culpabilité grâce à une théorie « rationnelle ». Mais peu à peu, son esprit se délite, rongé par la culpabilité, le doute et la peur. La folie surgit ici comme le prix d’un conflit intérieur non résolu.

Pour Dostoïevski, la folie révèle ce que l’humain a de plus profond : ses angoisses, ses contradictions, sa soif de liberté, mais aussi sa peur de Dieu ou du néant. Dire la folie, c’est alors plonger au plus noir de l’âme, là où les certitudes vacillent.

Folie et langage : un lien paradoxal

Un point commun réunit ces trois auteurs : leur réflexion sur le langage de la folie. Car si la folie est souvent définie comme un « trouble du langage », tous trois affirment qu’elle porte une vérité que le langage rationnel ne suffit pas à exprimer.

- Foucault montre que le langage de la folie a été étouffé par les discours médicaux ou moraux.

- Artaud invente une langue brisée, qui mime la violence de la souffrance mentale.

- Dostoïevski utilise la fiction pour faire entendre les voix intérieures, les monologues obsédants, les dialogues avec soi-même.

La folie questionne donc le pouvoir du langage : peut-il dire l’indicible ? Peut-il traduire ce qui dépasse la logique ? Ces écrivains et penseurs explorent ce défi, en repoussant les limites de la langue, du style et de la narration.

Folie : limite ou vérité de l’humain ?

Dire la folie, ce n’est pas seulement décrire des troubles mentaux. C’est interroger les limites de la raison, de la société, du langage, et parfois même de la philosophie.

- Pour Foucault, la folie est un miroir de la société : elle révèle ce que nous refusons d’accepter.

- Pour Artaud, elle est une explosion de vie, un refus de la normalité.

- Pour Dostoïevski, elle est une faille dans la conscience, mais aussi une voie vers la lucidité.

En cela, la folie n’est pas uniquement souffrance ou exclusion : elle peut être porteuse de sens. Elle oblige à reconsidérer ce qu’on appelle « normalité ». Et peut-être que, comme le suggère Artaud, c’est la société qui rend fou ceux qui veulent rester pleinement humains.

Conclusion

À travers Foucault, Artaud et Dostoïevski, dire la folie devient un acte philosophique et littéraire majeur. Ces auteurs ne se contentent pas de décrire : ils interrogent, expérimentent, ressentent. Leur œuvre nous invite à écouter autrement ceux que la société rejette, à penser la frontière entre raison et déraison.

Dans un monde où la norme est souvent reine, la folie devient une voix discordante, fragile mais précieuse. En cherchant à la dire, ces auteurs nous rappellent que l’humain ne se réduit pas à ce qui est mesurable, contrôlable ou conforme. Il est aussi fait d’excès, de blessures, de visions et c’est là que la pensée, la littérature, et peut-être même la vérité, commencent.