« Le monde repose sur l’eau. » Cette formule de Fernand Braudel prend une acuité nouvelle à l’heure où les routes maritimes tissent un réseau aussi discret que vital dans l’organisation planétaire. Si l’on parle souvent des flux financiers ou numériques comme moteurs de la mondialisation, c’est pourtant bien par la mer que circule l’essentiel des marchandises : près de 90 % du commerce mondial en volume transite aujourd’hui par les océans. Cette dépendance logistique massive, rendue possible par des innovations comme le conteneur, les porte-conteneurs géants ou les terminaux portuaires automatisés, a bouleversé l’espace mondial. Mais ce système, qui a longtemps symbolisé l’efficience de la mondialisation libérale, révèle aujourd’hui ses failles : concentration des infrastructures, vulnérabilité aux tensions géopolitiques, coût environnemental croissant, mise en concurrence brutale des territoires.

Alors que les crises successives (pandémie, guerre en Ukraine et attaques en mer Rouge) ont révélé la fragilité des chaînes d’approvisionnement, une question s’impose : le commerce maritime, pilier de l’économie-monde, est-il un facteur de maîtrise ou de dépendance pour les sociétés globalisées ?

Les grandes routes maritimes : artères de l’économie-monde

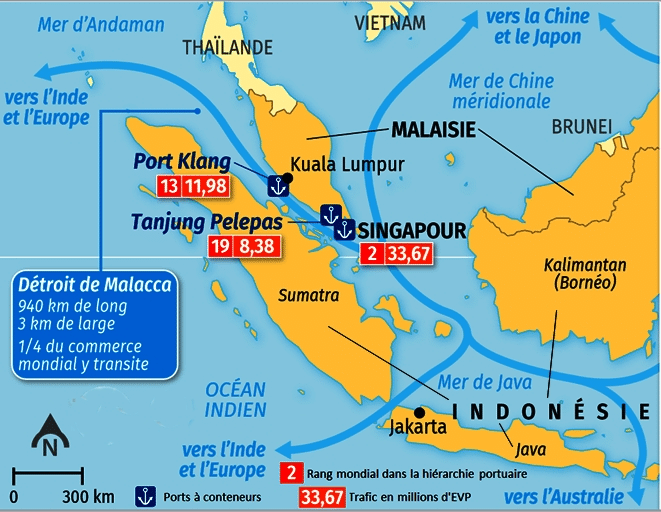

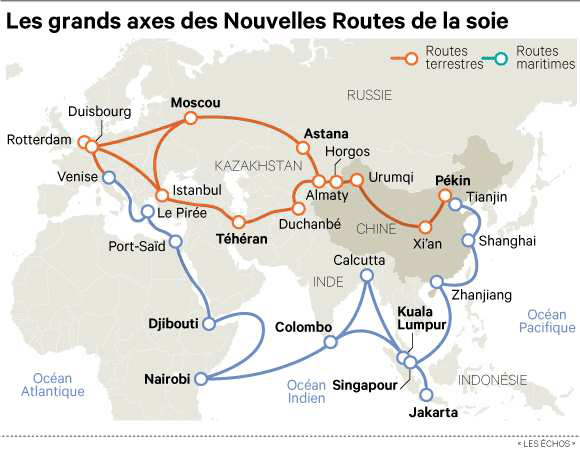

L’organisation du commerce maritime repose d’abord sur la structuration de grandes routes, véritables “autoroutes maritimes” tracées par les contraintes naturelles, la géographie des détroits et canaux stratégiques, et les besoins commerciaux. Les principaux axes relient l’Asie orientale (Chine, Japon, Corée du Sud) aux marchés de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Les routes incontournables sont celles qui empruntent le détroit de Malacca (essentiel entre Asie et Europe), le canal de Suez (entre Méditerranée et océan Indien), le canal de Panama (entre Pacifique et Atlantique), mais aussi le détroit d’Ormuz (porte du Golfe Persique), la Manche ou Gibraltar.

On estime que chaque année, plus de 50 000 navires de commerce sillonnent ces routes, transportant du pétrole, du gaz, des matières premières, des voitures, des céréales, des vêtements ou encore… un smartphone fabriqué en Asie et livré en Europe.

Les hubs portuaires mondiaux : carrefours et puissance

Au cœur de ces flux se dressent les hubs portuaires, véritables poumons logistiques où les marchandises transitent, sont stockées, transformées ou redistribuées. Si le réseau portuaire est global, la hiérarchie est très marquée : depuis vingt ans, l’Asie, et plus précisément la Chine, domine le classement des principaux ports à conteneurs. Shanghai, Singapour, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen et Hong Kong figurent au sommet avec un trafic colossal dépassant ou avoisinant les 30 millions d’EVP (conteneurs standards : équivalent vingt pieds) par an.

En Europe, Rotterdam s’impose comme le premier port, pivot de la façade maritime du Nord, tandis que Hambourg et Anvers sont des maillons essentiels pour l’Allemagne et la Belgique. Sur le continent américain, Los Angeles et Long Beach forment l’interface stratégique des échanges transpacifiques, alors que Jebel Ali (Dubaï) relie l’Asie, l’Europe et l’Afrique.

Top 10 des ports à conteneurs les plus fréquentés (en millions d’EVP, 2023) :

- Shanghai (Chine)

- Singapour

- Ningbo-Zhoushan (Chine)

- Shenzhen (Chine)

- Busan (Corée du Sud)

- Hong Kong

- Rotterdam (Pays-Bas)

- Dubaï (Jebel Ali)

- Anvers (Belgique)

- Hambourg (Allemagne)

Détroits et canaux stratégiques : points de passage, nœuds de tension

Le commerce maritime mondial se concentre de fait autour de quelques goulets d’étranglement, où la circulation est à la fois fluide et fragile :

- Le détroit de Malacca (Asie du Sud-Est), emprunté par le tiers du commerce maritime, vital pour la Chine et le Japon.

- Le canal de Suez, plus court chemin entre l’Asie et l’Europe, dont le blocage partiel (Ever Given, 2021) a montré la vulnérabilité du système.

- Le détroit d’Ormuz, essentiel pour l’exportation du pétrole du Moyen-Orient.

- Le canal de Panama, indispensable aux échanges entre côtes Est et Ouest des Amériques.

Le moindre incident sur ces routes (conflit armé, piraterie, catastrophe technologique) peut entraîner des désorganisations majeures, frapper chaînes d’approvisionnement et faire grimper les prix mondiaux.

Canal de Panama : cas de figure emblématique

Le canal de Panama, artère stratégique du commerce mondial, continue de cristalliser les tensions entre grandes puissances et les aspirations souveraines du Panama. Transféré au contrôle panaméen depuis 1999 à la suite des traités Torrijos‑Carter (1977), il reste néanmoins au cœur de dynamiques conflictuelles.

Récemment, ces tensions se sont ravivées dans un contexte de concurrence sino-américaine. En effet, une transaction de 23 milliards de dollars impliquant la société CK Hutchison (HK), BlackRock et MSC incluait la gestion de ports situés à chaque extrémité du canal. Face aux critiques concernant l’éventuelle concentration portuaire et l’impact sur le principe de neutralité du canal, l’Autorité du Canal de Panama a exprimé ses réserves, soulignant les risques pour la compétitivité du site. Dans la foulée, Panama a donc saisi la justice pour contester la concession renouvelée à CK Hutchison, considérant qu’elle était défavorable au pays.

Sur le plan stratégique, cela s’inscrit dans une lutte d’influence accrue : Pékin souhaite sécuriser une part (20 %‑30 %) du paysage portuaire panaméen via Cosco, malgré l’hostilité américaine. Cette rivalité s’est même traduite par des menaces voilées de Trump, évoquant publiquement le « reprendre le canal » pour contrer la présence chinoise, malgré les engagements internationaux en matière de souveraineté panaméenne et de neutralité du canal.

Ce cas illustre ainsi combien cette voie maritime essentielle ne se contente pas de faire circuler des marchandises : elle incarne un enjeu géoéconomique et symbolique, où s’entremêlent souveraineté nationale et luttes d’influence.

Enjeux géopolitiques et sécurité du commerce maritime

La concentration des flux par quelques routes stratégiques suscite des rivalités croissantes. En effet, les grandes puissances renforcent leur contrôle sur ces points névralgiques, déploient des flottes navales, investissent dans les infrastructures ou la surveillance maritime. La compétition sino-américaine se lit tout autant dans la conquête des parts de marché maritimes, les alliances portuaires ou les ambitions affichées dans des projets comme les “Nouvelles routes de la soie” maritimes de la Chine.

La sécurisation s’étend aussi à la lutte contre la piraterie (Golfe d’Aden, détroit de Malacca), les attaques de groupes armés (Houthis, Somalie), mais aussi à la cybersécurité des ports connectés et à la prévention de la pollution volontaire ou involontaire (marées noires, rejets de cargaisons). La multiplication des tensions régionales fait ainsi émerger un commerce maritime sous influence militaire croissante.

Hubs, mégaports, urbanisme et logistique mondiale

Le développement du commerce maritime façonne aussi la géographie mondiale, en transformant les villes-ports en géants logistiques. Les “ports intelligents” (smart ports) investissent dans la digitalisation, l’automatisation, la distribution urbaine décarbonée. Ils deviennent alors la clé du “juste à temps” (just in time) et du succès des industries locales ou régionales, tout en générant pollution de l’air, engorgement local, conflits d’usage avec les riverains ou les pêcheurs.

Une même façade littorale concentre parfois usines, plateformes logistiques, zones franches, raffineries, chantiers navals et quartiers résidentiels. La maîtrise de la réduction des nuisances (bruit, trafic, biodiversité) et la gestion des risques naturels (submersion, tempêtes, montée du niveau de la mer) deviendront de plus en plus critiques.

Quiz : pour réviser et aller plus loin

- Quelle est la proportion du commerce mondial qui passe par la mer ?

- Cite le nom de trois hubs portuaires majeurs.

- Donne un exemple de détroit ou de canal stratégique et son importance.

- Pourquoi le commerce maritime est-il un enjeu géopolitique majeur ?

- Quelles sont les critiques écologiques concernant le transport maritime ? Donne des pistes de solution.

Réponses :

- Environ 80 à 90% du commerce mondial (en volume).

- Shanghai, Rotterdam, Singapour, Hong Kong, Los Angeles, Dubaï, Ningbo-Zhoushan.

- Canal de Panama : relie Atlantique et Pacifique, détroit de Malacca : passage clé Asie-Europe, canal de Suez : raccourcit route Europe-Asie.

- Contrôle et sécurisation des routes = accès aux ressources, influence, risques sur la chaîne logistique globale.

- Émissions de CO2, pollution atmosphérique et marine, introduction d’espèces invasives. Solutions : carburants alternatifs, régulation OMI, innovations techniques (hybridation, digitalisation), réduction des vitesses.

L’artère vitale d’un monde interconnecté

Ainsi, le commerce maritime mondial est aujourd’hui le miroir de la mondialisation : il révèle les vulnérabilités, les inégalités, la capacité d’innovation et les défis collectifs d’une planète interdépendante. Dans un avenir incertain, route maritime rime avec puissance, maîtrise technologique, mais aussi, espérons-le, nouvelles solidarités.