Pourquoi dit-on d’un humain qu’il est un être social ? On ne naît pas citoyen, élève ou collègue. On le devient. Dès l’enfance, chacun apprend à parler, à se comporter, à respecter des règles ou des codes communs. Ce processus d’apprentissage permanent constitue ce que les sociologues appellent la socialisation. Apprendre à vivre en société ne va pas de soi. Il faut se conformer à certaines normes tout en construisant sa propre identité. D’où une question centrale en sciences sociales : comment devient-on un individu social ?

Comprendre la socialisation

Définir la socialisation

Chaque individu apprend à vivre en société grâce à la socialisation. Ce processus débute dès la naissance et se poursuit tout au long de la vie. Selon Émile Durkheim, la cohésion sociale dépend du partage de valeurs essentielles : « La société ne peut exister que si, entre ses membres, il existe une suffisante homogénéité ». Par exemple, respecter la ponctualité à l’école ou dans une entreprise découle de l’apprentissage de normes communes.

Les normes, explicites ou implicites, orientent les comportements au quotidien. Les valeurs, quant à elles, représentent des idéaux ou principes fondamentaux, comme le respect ou la justice. Les rôles sociaux fixent les attentes selon la position occupée : élève, parent, citoyen, etc. Enfin, l’identité se forge progressivement grâce à l’intériorisation de ces éléments. En somme, la socialisation permet à chacun de trouver sa place, mais aussi de participer activement à la vie commune, tout en respectant les règles collectives.

Les agents de socialisation

Différents agents transmettent les repères nécessaires à la vie sociale. En premier lieu, la famille façonne les habitudes et les attentes dès l’enfance. Pierre Bourdieu parle d’« habitus familial » pour décrire cette influence, souvent inconsciente. Par exemple, partager le repas du soir en famille enseigne la politesse et le respect d’autrui. L’Insee indique que 83 % des enfants de moins de 11 ans dînent quotidiennement en famille, ce qui confirme l’importance de ce cadre pour l’apprentissage des normes.

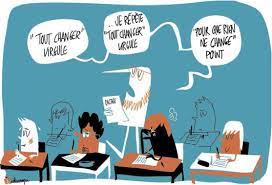

L’école prend le relais en diffusant savoirs et valeurs communes. Jean-Pierre Tabone insiste sur la place de l’école comme « instance de socialisation secondaire ». Participer à un conseil de classe, par exemple, invite chaque élève à comprendre les règles du vivre-ensemble et à débattre de façon démocratique. Ensuite, les groupes de pairs, c’est-à-dire les amis ou camarades du même âge, aident chacun à s’adapter et à s’intégrer. Les choix vestimentaires ou les goûts musicaux reflètent souvent cette influence.

Enfin, les médias et les réseaux sociaux occupent une place croissante dans la construction identitaire. Le Baromètre du numérique 2024 révèle que 98 % des 12-17 ans possèdent un smartphone et que 86 % consultent au moins un réseau social chaque semaine. Ces usages renforcent la diversité des modèles de référence et multiplient les sources d’influence. De ce fait, les trajectoires individuelles se complexifient et la pluralité des identités s’affirme chaque jour davantage.

Les mécanismes de la socialisation

Socialisation primaire et secondaire

Selon Émile Durkheim, la socialisation primaire est une « socialisation méthodique de la jeune génération par les générations précédentes », qui façonne la personnalité et l’identité sociale dès les premiers âges de la vie. Par exemple, la famille enseigne à l’enfant le langage, les règles élémentaires de politesse ou encore les différences entre ce qui se fait et ne se fait pas. Pour George H. Mead, c’est notamment au contact des « autruis significatifs » (parents, proches) que la socialisation s’opère dans un premier temps.

La socialisation secondaire, concept précisé par Peter Berger et Thomas Luckmann, intervient à l’âge adulte. Elle consiste à intégrer de nouveaux rôles et repères lors du contact avec d’autres groupes : entrée sur le marché du travail, vie associative, engagement politique, etc. Par exemple, un étudiant devient travailleur, un célibataire découvre la vie de couple : chaque transition suppose un apprentissage de nouvelles normes. Ce processus n’efface pas la socialisation de l’enfance, mais il peut la transformer ou la compléter.

Les différentes modalités de socialisation

La socialisation repose sur différents mécanismes :

- Inculcation : pour Durkheim, « Il s’agit d’imposer certains usages par des sanctions, des récompenses, des rappels à l’ordre ». Ainsi, lorsqu’un enseignant félicite pour un devoir rendu à temps, il valorise à la fois la compétence et le respect de la règle.

- Imprégnation : souvent inconsciente, cette modalité fait référence à l’apprentissage par répétition et familiarisation. Par exemple, la visite régulière de musées en famille développe naturellement l’intérêt pour l’art chez l’enfant.

- Imitation : Gabriel Tarde insiste sur le rôle majeur de l’imitation : l’enfant, en observant ses proches, adopte gestes, habitudes ou manière de parler sans réflexion directe.

- Interaction : George H. Mead souligne que l’individu se construit dans la relation : l’enfant modifie ses attitudes par retour d’expérience et ajustements avec autrui. Par exemple, la collaboration dans un groupe d’amis ou en classe suscite l’intégration de nouveaux comportements : s’affirmer, écouter, négocier.

Il existe aujourd’hui de nouvelles formes : la socialisation horizontale (entre pairs) et la socialisation inversée (des jeunes vers les plus âgés), notamment avec la révolution numérique.

Variabilité de la socialisation

La socialisation diffère selon le genre, le milieu social ou le contexte culturel. Simone de Beauvoir rappelle : « On ne naît pas femme, on le devient », soulignant que le genre découle d’une construction sociale. Dès l’enfance, les adultes attribuent des rôles distincts aux garçons et aux filles, ce qui alimente la division sexuée des activités. Par exemple, selon une étude récente, 93 % des femmes déclarent cuisiner chaque semaine, contre 50 % des hommes, signe d’une socialisation différenciée persistante.

Le milieu social influe également : Pierre Bourdieu explique que la transmission du « capital culturel » (livres à la maison, goûts artistiques, façon de parler) favorise la réussite scolaire des enfants des catégories sociales favorisées. Ainsi, 81 % des enfants dont les deux parents sont lecteurs lisaient régulièrement entre 8 et 12 ans, contre seulement 41 % lorsque les parents ne lisaient pas.

Enfin, le contexte économique, les appartenances religieuses ou les dynamiques migratoires créent une pluralité de parcours et d’identités. Chacun intègre des normes et valeurs propres à son univers social, ce qui contribue à la diversité de nos sociétés et à la reproduction—ou la remise en cause—des inégalités.

Les effets de la socialisation sur l’individu

Construction de l’identité sociale

L’identité sociale se construit à travers l’ensemble des interactions et des expériences vécues tout au long de la vie. Selon Henri Tajfel, la « théorie de l’identité sociale » repose sur la catégorisation, la comparaison et l’auto-évaluation : chaque individu se définit en partie par les groupes auxquels il appartient et par la reconnaissance dont il bénéficie. Par exemple, un adolescent peut ressentir une forte appartenance à son club sportif ou à son groupe d’amis, ce qui influence sa manière d’être et ses choix. La construction identitaire illustre la tension constante entre la singularité de chacun et la pression pour se conformer aux modèles collectifs.

Adaptation et autonomie

Norbert Elias a montré que la progression de l’individualisation et la conscience de soi renforcent l’autonomie, tout en reliant l’individu au collectif. La capacité à s’adapter provient de l’acquisition renouvelée de normes et de rôles : changer d’école, intégrer une nouvelle équipe ou commencer un emploi demande à chacun de réinterpréter ses repères. La vie sociale sollicite en permanence des ajustements, car les règles ne sont jamais fixes. Selon des travaux récents, « la vie sociale est faite d’imprévus qui nécessitent de l’individu une capacité d’adaptation ».

Cette autonomie s’accompagne également d’une part de vulnérabilité, comme le suggère Robert Castel avec le concept de « désaffiliation », qui désigne l’isolement possible face à des normes moins contraignantes mais aussi moins protectrices. Toutefois, les sociologues Alain Touraine ou Michel Crozier insistent sur le fait que l’individu dispose toujours d’une marge de manœuvre, même au sein d’un environnement contraint : il peut réinterpréter ou détourner certaines règles à son profit.

Les cas de déviance et de résistance

Certains individus adoptent des comportements qualifiés de « déviants » lorsqu’ils s’écartent des attentes collectives. Robert K. Merton distingue, dans sa typologie, plusieurs formes de déviance selon la relation entre les buts valorisés socialement et les moyens d’y parvenir : l’innovation, le ritualisme, l’évasion ou la rébellion. Par exemple, choisir de contourner la norme scolaire pour réussir autrement, ou participer à un mouvement de contestation sociale, illustre ces logiques.

Erving Goffman a étudié le processus de stigmatisation : une caractéristique déviante (comme un handicap ou un style vestimentaire jugé non conforme) peut transformer l’image publique de l’individu, souvent source de marginalisation mais aussi d’affirmation de soi. Enfin, la déviance peut devenir une résistance : refuser ou transformer les normes participe à la dynamique du changement social, comme l’histoire des mouvements LGBTQ+ le démontre.

Enjeux contemporains de la socialisation

Les nouveaux défis : numérique et mondialisation

Le numérique bouleverse aujourd’hui les processus de socialisation. Les jeunes, en particulier, passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux : 35 % des 16-25 ans y consacrent entre 1 et 3 heures par jour, 28 % entre 3 et 5 heures, et 23 % plus de 5 heures. Cette immersion correspond à un besoin de connexion, d’information instantanée et de validation sociale. Près de 88 % des jeunes affirment ne pas pouvoir se passer des réseaux sociaux, même provisoirement.

La mondialisation agit de concert avec le numérique : elle favorise la circulation rapide des informations, la confrontation à de multiples cultures et la diversification des modèles de référence. Béatrice Joyeux-Prunel montre que la globalisation numérique modifie les pratiques culturelles, rend les échanges plus horizontaux et repousse les frontières entre espaces nationaux et mondiaux. L’apparition de forums, de communautés internationales et de mythes globaux transforme la dynamique de socialisation, tout en créant de nouveaux défis : risque de repli sur soi, fragmentation des appartenances ou accentuation des inégalités numériques.

Plus largement, la socialisation à l’ère numérique entraîne une pluralité d’interactions : l’influence des pairs se complexifie, la famille n’est plus l’unique référence, et de nouveaux modèles émergent. Les jeunes s’informent désormais via Instagram (51 %), YouTube (47 %) ou TikTok (38 %), et le recours à Google recule.

La pluralité des modèles de socialisation

La société contemporaine se distingue par une pluralité grandissante des modèles de socialisation. Bernard Lahire emploie l’expression « homme pluriel » pour expliquer que chaque individu vit des expériences de socialisation nombreuses et diverses, parfois même contradictoires. Un même adolescent peut, par exemple, intégrer les normes de la famille, adopter celles de ses groupes de pairs, puis s’approprier de nouveaux codes à l’école, au travail ou dans ses loisirs.

Des parcours très singuliers se dessinent : les appartenances se multiplient, l’individu change de rôle selon le contexte (fils, élève, ami, militant…) et adapte ses comportements à des contraintes variées. Ainsi, l’école et la famille peuvent diffuser des valeurs de tolérance et de laïcité tandis que certains groupes d’amis ou médias promeuvent d’autres logiques, conduisant à des « dissonances culturelles » entre les sphères de vie. Cette pluralité enrichit le capital culturel des individus mais complexifie leur compréhension des normes collectives.

Ce qu’il faut retenir sur la socialisation

Non, on ne naît pas prêt à survivre dans une cantine scolaire bondée, à supporter un cousin relou en famille ou à comprendre du premier coup un cours d’éco. Tout ça, on l’apprend. Par essais, erreurs… et beaucoup d’observation. C’est ça, la socialisation. Elle commence dès qu’on apprend à dire « bonjour », à attendre son tour ou à s’habiller « comme tout le monde mais quand même un peu différent ». Elle ne s’arrête jamais et continue de nous transformer — en coloc’, en collègue, en citoyen…

Mais attention, être socialisé ne veut pas dire être formaté. On peut suivre les règles, ou les contourner. On peut intégrer des normes, ou les remettre en question. Bref, on jongle, on s’adapte, on invente. Aujourd’hui, entre TikTok, la mondialisation et les emojis passifs-agressifs, la socialisation est plus que jamais un défi sportif. Alors, si tu trouves que « devenir quelqu’un » a l’air d’un sacré parcours d’obstacles… c’est normal. Mais bonne nouvelle : tu es en plein dedans. Bravo, tu es en train de devenir un individu social. Et spoiler : c’est une aventure qui ne s’arrête jamais.