Chaque jour, nos choix influencent les prix autour de nous. Prenez un smartphone : en 2025, la sortie du modèle très attendu iPhone a fait exploser la demande. Résultat ? Son prix a grimpé, car les fabricants peinaient à produire suffisamment d’appareils face à cet engouement. Ce jeu constant entre offre limitée et demande forte, c’est ce qui fait bouger les prix sur tous les marchés.

La loi de l’offre et de la demande : les bases du marché

La demande : le comportement des consommateurs

Les économistes classiques comme Adam Smith (1723-1790) ont posé les bases d’un principe fondamental : les prix se forment par la confrontation de l’offre et de la demande. La demande désigne la quantité d’un bien ou service que les consommateurs souhaitent acheter à un prix donné. Plus un bien devient cher, plus la demande tend à reculer. À l’inverse, lorsqu’un prix baisse, davantage de consommateurs se manifestent.

L’offre : le comportement des producteurs

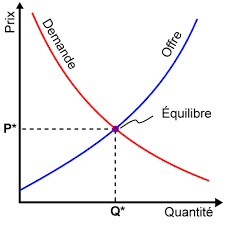

De l’autre côté du marché, l’offre correspond à la quantité qu’un producteur est prêt à vendre selon le prix proposé. Une entreprise d’électricité, par exemple, cherchera à produire davantage si le prix du mégawattheure augmente, car cela lui garantit un meilleur revenu. Ce double mouvement crée un mécanisme simple : quand les prix montent, la demande baisse, mais l’offre augmente ; quand les prix baissent, la demande augmente, mais l’offre diminue. Cette logique constitue le cœur du fonctionnement des marchés concurrentiels. Elle permet à terme d’atteindre un prix d’équilibre, là où les intentions d’achat et de vente se rencontrent.

Le prix d’équilibre : le point où l’offre rencontre la demande

« Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais de leur souci de leur propre intérêt. », Adam Smith (1776), père de l’économie moderne

Qu’est-ce que le prix d’équilibre ?

Le prix d’équilibre est le prix auquel la quantité demandée par les consommateurs est égale à la quantité offerte par les producteurs. Autrement dit, c’est le point où le marché « s’accorde » naturellement. À ce niveau de prix, il n’y a ni surplus ni manque : tout ce qui est proposé est vendu, et tous ceux qui veulent acheter le bien au prix du marché le peuvent.

Visualiser le prix d’équilibre sans graphique

Même sans graphique, on peut visualiser ce phénomène : imagine deux courbes. La courbe de demande descend (plus le prix est élevé, moins on achète), tandis que la courbe d’offre monte (plus le prix est élevé, plus les vendeurs veulent vendre). Le point où elles se croisent donne le prix d’équilibre.

Les conséquences d’un prix trop haut ou trop bas

Lorsque le prix du marché s’écarte trop de cet équilibre, des désajustements apparaissent. Si le prix est trop élevé, les vendeurs veulent vendre plus que ce que les acheteurs sont prêts à consommer : on parle alors d’excédent. C’est par exemple ce qu’on a observé début 2025 dans le secteur automobile, où les stocks de véhicules électriques ont explosé après une hausse soudaine des prix et la baisse des subventions, selon une étude de l’Observatoire Cetelem. À l’inverse, un prix trop bas crée une pénurie : la demande excède l’offre. Ce fut le cas pour les poêles à bois en hiver 2022-2023, mais le même phénomène a touché certains produits agricoles après la sécheresse de 2024.

Pourquoi le marché tend vers l’équilibre

Dans un marché concurrentiel non perturbé, les vendeurs baissent leurs prix en cas d’excédent, ou les augmentent en cas de pénurie. Ce jeu d’ajustement pousse le marché à revenir spontanément vers le prix d’équilibre. C’est ce que Friedrich Hayek, économiste du XXe siècle, appelait le « processus de découverte des prix » : un mécanisme décentralisé, sans besoin d’autorité centrale, mais capable d’organiser efficacement les échanges.

Les limites du modèle : quand l’équilibre est perturbé

Les interventions de l’État et les prix plafonds

Le modèle de l’offre et de la demande suppose un marché libre, transparent et concurrentiel. Mais dans la réalité, cet équilibre est souvent perturbé. Plusieurs facteurs externes peuvent empêcher les prix de s’ajuster naturellement. L’un des plus importants est l’intervention de l’État. Par exemple, en 2023-2025, pour contenir l’inflation alimentaire, plusieurs gouvernements d’Amérique latine ont imposé des prix plafonds sur des produits de première nécessité (source : Banque mondiale, 2024). Résultat : les producteurs, découragés par des prix trop bas, ont réduit leur production. Cela a provoqué des pénuries, malgré une forte demande.

Les marchés non concurrentiels : monopoles et oligopoles

Autre limite : certains marchés ne sont pas vraiment concurrentiels. Quand une seule entreprise domine, comme Google dans la publicité en ligne, ou EDF dans la fourniture d’électricité en France (à nuancer), elle peut influencer les prix, sans forcément respecter l’équilibre de marché. On parle alors de situation de monopole ou d’oligopole, selon le nombre d’acteurs.

Chocs géopolitiques et impact sur les prix

Des chocs géopolitiques peuvent aussi déséquilibrer un marché. En juin 2025, la « guerre des 12 jours » entre l’Iran, Israël et les États-Unis a provoqué une envolée soudaine du prix du baril de pétrole, passé de 82 à 108 dollars en deux semaines (source : International Energy Agency, IEA, rapport de juin 2025). Les marchés ont anticipé une fermeture temporaire du détroit d’Ormuz, par lequel transite près de 20 % du pétrole mondial. Cette tension a créé un choc d’offre négatif : les prix ont flambé, tandis que les quantités disponibles ont chuté.

Dans ce cas, le retour à l’équilibre ne dépend pas seulement du jeu offre/demande, mais aussi de la géopolitique et de l’intervention des banques centrales pour calmer l’inflation. Face à ce choc d’offre négatif, les prix ont augmenté fortement, mais sans que l’offre puisse immédiatement suivre. Dans ce cas, l’ajustement ne se fait pas uniquement par le prix, mais aussi par une baisse des quantités échangées.

Biens à valeur sociale : l’intervention nécessaire de l’État

Enfin, certains biens – comme l’éducation, la santé ou la sécurité – échappent partiellement aux lois classiques du marché. Leur valeur ne se réduit pas à leur prix. C’est pourquoi l’État intervient souvent pour les réguler ou les financer, car leur accès constitue un enjeu d’intérêt général.

En somme, le modèle de l’offre et de la demande fonctionne bien pour expliquer les mécanismes de base, mais il reste idéal-théorique. Comprendre ses limites permet de mieux saisir pourquoi, dans de nombreux cas, les marchés ne trouvent pas toujours seuls leur équilibre.

Application concrète : comprendre les variations de prix au quotidien

Le marché immobilier : une offre rigide face à une demande forte

Les lois de l’offre et de la demande ne sont pas qu’un concept scolaire : elles expliquent de nombreuses situations de la vie quotidienne. Prenons l’exemple du marché immobilier. Dans les grandes villes comme Paris ou Lyon, la demande reste très forte, car de nombreuses personnes souhaitent s’y loger. Pourtant, l’offre évolue lentement : construire un immeuble prend du temps, et certaines zones sont protégées. Résultat : les prix montent. À l’inverse, dans certaines zones rurales ou villes moyennes, une baisse de la demande entraîne une chute des prix.

Le marché de l’énergie : volatilité liée aux conflits et crises

Autre cas très visible : le marché de l’énergie. En 2022-2023, les prix du gaz et de l’électricité ont flambé en Europe après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En 2025, la guerre éclair entre l’Iran, Israël et les États-Unis a relancé les tensions sur le marché du pétrole. Ces conflits réduisent l’offre (moins de production ou de transport), tandis que la demande reste élevée. Les prix augmentent donc fortement.

Météo et pandémies : des chocs sur l’offre et la demande

Mais d’autres facteurs jouent. La météo, par exemple, influence directement le prix de certains produits. Une sécheresse en Espagne ou un gel au Brésil peut réduire la récolte de fruits, ce qui fait grimper les prix dans les supermarchés. Pendant la pandémie de COVID-19, la demande pour certains biens (ordinateurs, masques, médicaments) a explosé, tandis que l’offre était ralentie par les confinements. Résultat : pénuries et hausses de prix.

Inflation : quand les prix montent tous ensemble

Quand ces hausses touchent de nombreux biens en même temps, on parle d’inflation. Elle agit comme un thermomètre économique. En 2025, selon l’INSEE, l’inflation en France tourne autour de 4 %, après avoir atteint 6 % en 2022. Les banques centrales, comme la BCE, réagissent en augmentant leurs taux directeurs pour freiner la demande.

Les prix : des signaux essentiels dans l’économie

« Les prix sont les signaux qui guident les ressources vers leurs usages les plus productifs. », Paul Samuelson (prix Nobel d’économie, 1970)

En somme, les prix racontent une histoire. Ils ne sont pas fixés au hasard : ce sont des signaux qui reflètent les déséquilibres entre offre et demande. Savoir les lire permet de mieux comprendre le monde économique qui nous entoure – que l’on soit simple consommateur, futur électeur, ou peut-être un jour… économiste.