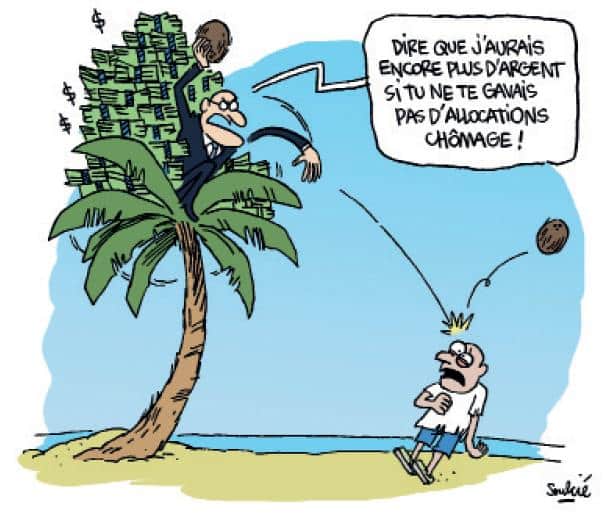

Alors que la France aime s’imaginer comme une nation égalitaire, la réalité du partage des richesses sape cette belle illusion. Derrière l’apparente justice fiscale et les discours sur la méritocratie, se cache une vérité brutale : le patrimoine reste aujourd’hui le nerf de la guerre des inégalités. Qui possède quoi ? À quel point les dés sont pipés dès la naissance ? Mesurer les écarts patrimoniaux, c’est soulever le couvercle d’une marmite où mijotent argent, héritage, privilèges et inégalités sociales. Pourquoi tant de réticence à regarder ces chiffres en face ? Peut-être parce qu’ils forcent à questionner la promesse républicaine d’égalité des chances… et à reconnaître que, sur le terrain du patrimoine, certains naissent vraiment beaucoup plus égaux que d’autres.

Comprendre le patrimoine : définitions et enjeux

1. Qu’est-ce que le patrimoine ?

Le patrimoine désigne l’ensemble des actifs possédés par un individu ou un ménage à un instant donné. Il inclut aussi bien des éléments matériels (biens immobiliers, comptes bancaires, titres financiers, objets d’art) qu’immatériels (brevets, fonds de commerce). Selon l’Insee, le patrimoine brut médian des ménages français s’élève à environ 177 200 euros en 2021, tandis que les 10% les plus fortunés détiennent à eux seuls près de 48% du patrimoine total. Le patrimoine se compose principalement de biens immobiliers (résidences principales, logements locatifs), qui représentent 62% de la valeur totale détenue par les ménages, le reste étant constitué d’actifs financiers (assurance-vie, actions, livrets), professionnels (entreprises, exploitations agricoles) et résiduels (voitures, bijoux).

Ces dernières décennies, la notion de patrimoine a connu une diversification sous l’effet de la financiarisation de l’économie et de l’apparition de nouveaux actifs (cryptomonnaies, produits dérivés numériques). Thomas Piketty, dans « Le Capital au XXIe siècle », note que « la structure du patrimoine s’est progressivement complexifiée, rendant sa mesure et sa répartition plus sensibles aux évolutions économiques et fiscales ». Cette transformation accroît l’accès à des formes de patrimoine autrefois réservées à une élite, mais contribue également à la concentration des richesses entre les mains d’une minorité.

2. Enjeux économiques et sociaux du patrimoine

Le patrimoine exerce une influence majeure sur la mobilité sociale, c’est-à-dire la capacité des individus à modifier leur position dans la hiérarchie sociale. Posséder un patrimoine augmente les opportunités d’investissement, d’éducation et de sécurisation face aux aléas de la vie. Or, l’accumulation patrimoniale reste inégalement répartie : selon l’économiste Camille Landais, « en France, l’héritage et la donation représentent près de 60% de la richesse totale transmise au sein d’une génération ». Ainsi, la transmission intergénérationnelle favorise la reproduction des inégalités : les enfants de familles aisées bénéficient non seulement de ressources économiques mais aussi d’un capital culturel et social qui consolide leur position privilégiée.

À l’échelle macroéconomique, cette dynamique alimente un cercle vicieux où le patrimoine agit comme un puissant facteur de différenciation sociale. Pierre Bourdieu, dans « La Distinction », insiste sur la dimension symbolique du patrimoine, qui structure durablement les rapports de domination. Les politiques publiques tentent de freiner cette reproduction par des dispositifs de fiscalité progressive sur les successions ou l’instauration d’impôts sur la fortune. Cependant, la résilience des écarts patrimoniaux montre que le patrimoine reste, aujourd’hui encore, l’un des vecteurs les plus puissants des inégalités socio-économiques en France.

Mesurer les inégalités de patrimoine en France : outils et indicateurs

1. Les indicateurs classiques d’inégalités

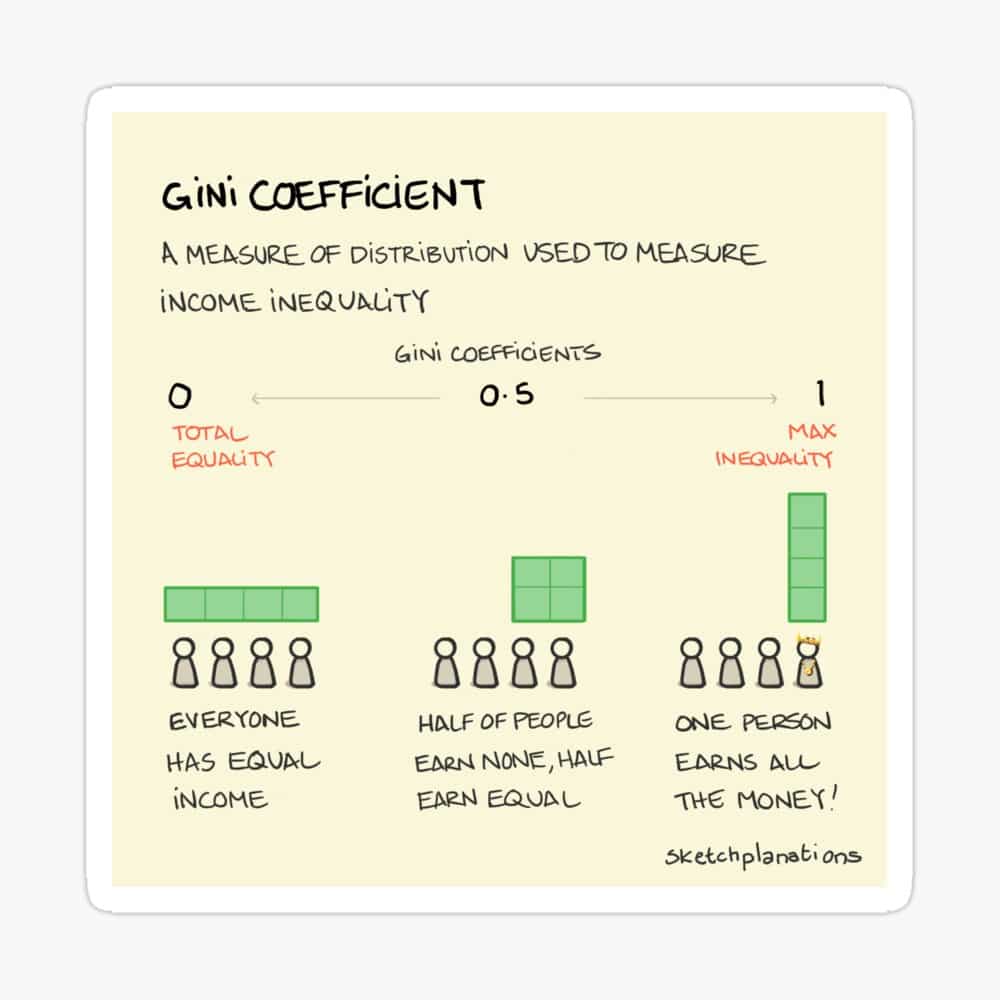

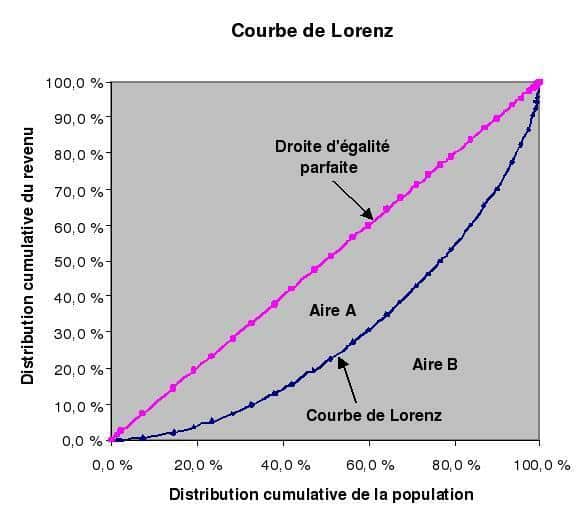

Le coefficient de Gini mesure l’inégalité de répartition du patrimoine. Sa valeur varie entre 0 et 1. Zéro indique l’égalité parfaite. Un coefficient proche de 1 signale une très forte inégalité. Le calcul repose sur l’aire située entre la courbe de Lorenz et la droite d’égalité parfaite. Cet indicateur synthétise les disparités, mais masque les situations extrêmes.

Pour comparer les plus riches et les plus pauvres, on utilise des ratios de déciles. Le ratio D9/D1 compare le patrimoine des 10% les plus riches à celui des 10% les plus pauvres. Plus ce ratio augmente, plus les inégalités sont marquées. Les ratios de centiles, comme 99/50, apprécient l’écart entre les très hauts patrimoines et la médiane. En 2021, les 10% les plus riches détiennent 47,1% du patrimoine total. Le 1% le plus riche possède plus de 2,2 millions d’euros en moyenne. Ces chiffres montrent la concentration des richesses en haut de l’échelle.

2. Outils statistiques spécifiques

La courbe de Lorenz offre une représentation graphique des inégalités. Elle trace la part du patrimoine détenue par chaque fraction de la population. Plus la courbe s’éloigne de la diagonale, plus l’inégalité est grande. Cet outil permet de visualiser immédiatement la distribution, à côté du coefficient de Gini.

L’Insee réalise aussi l’enquête « Histoire de vie et Patrimoine » tous les trois ans. Cette enquête mesure les actifs financiers, immobiliers et professionnels détenus par les ménages. Elle fournit les bases de calcul des principaux indicateurs d’inégalités patrimoniales. Grâce à cette source, on peut suivre l’évolution des patrimoines et comprendre l’accumulation des richesses en France.

Particularités des inégalités de patrimoine en France

En 2025, l’écart de patrimoine en France reste particulièrement marqué. Le patrimoine brut moyen des ménages atteint 278 000 euros, mais le patrimoine médian s’élève à seulement 124 000 euros. Chez les 10% les plus aisés, le patrimoine médian dépasse 716 000 euros, tandis que les 10% les moins dotés disposent de moins de 4 400 euros. Cette disproportion révèle une concentration extrême des richesses.

1. L’ampleur des écarts patrimoniaux

Ces vingt dernières années, l’écart s’est encore accentué. Par exemple, les 10% les plus riches détenaient 47,1% du patrimoine en 2021, contre 41,3% en 2010. La moitié des ménages possède un patrimoine brut supérieur à 177 200 euros. En comparaison européenne, la France affiche un patrimoine net moyen de 242 000 euros, proche de celui de l’Allemagne ou de l’Espagne, mais bien inférieur au Luxembourg ou à la Belgique. L’indice de Gini du patrimoine (égal à 0,674) place la France à un niveau d’inégalité intermédiaire en Europe, mais plus élevée que l’Italie ou la Belgique.

2. Facteurs explicatifs

La transmission du patrimoine, sous forme d’héritages et de donations, amplifie la concentration des richesses. D’ici 2040, 9 000 milliards d’euros seront transmis, soit environ 677 milliards d’euros par an. Aujourd’hui, la part du patrimoine issue de l’héritage atteint près de 60%, contre 35% dans les années 1970. Les ménages déjà aisés sont aussi ceux qui héritent le plus : 44% des 10% les mieux dotés ont reçu un héritage, contre seulement 14% parmi les moins bien pourvus. Ce phénomène renforce la reproduction sociale.

Le marché immobilier joue aussi un rôle central dans le creusement des écarts. En vingt ans, la valeur du patrimoine immobilier détenu par les ménages français a bondi de 233%. Cette hausse résulte avant tout de l’augmentation spectaculaire du prix des biens anciens. Les ménages les plus aisés ont vu leur patrimoine augmenter en moyenne de 4% par an, alors que celui des moins dotés a reculé de 2% par an. Ainsi, l’immobilier profite principalement à celles et ceux qui disposent déjà d’un capital important.

Limites et controverses dans la mesure des inégalités

1. Invisibilisation de certains patrimoines

La mesure des inégalités de patrimoine souffre d’importantes zones d’ombre. Certains biens échappent aux radars statistiques. Les œuvres d’art, pierres précieuses ou crypto-actifs ne figurent pas toujours dans les déclarations, car ils sont difficilement évaluables ou volontairement dissimulés. Ce phénomène s’accentue avec la sophistication des instruments financiers et l’émergence de nouveaux supports, comme les cryptomonnaies. Ainsi, les patrimoines détenus à l’étranger, les trusts ou certains droits patrimoniaux restent hors du champ classique d’observation.

Les règles fiscales elles-mêmes amplifient cette invisibilité. Les déclarations peuvent être incomplètes, notamment lorsque certaines richesses ne sont pas assujetties à l’impôt sur la fortune immobilière, comme les objets d’art ou les collections privées. Plus généralement, l’évasion et l’optimisation fiscalo-patrimoniale limitent la pertinence des sources officielles. Ces problèmes faussent la photographie réelle de la répartition des biens dans la société.

2. Les débats sur l’outil statistique

La mesure statistique des inégalités patrimoniales soulève de même plusieurs difficultés méthodologiques majeures. Le manque de données fiables concernant les ménages très fortunés constitue un obstacle central. Les enquêtes, comme celle de l’Insee, peinent à interroger les plus riches, qui sont aussi les plus discrets, ce qui entraîne une sous-estimation des grandes fortunes et de la concentration patrimoniale.

Deux méthodes principales coexistent : l’enquête auprès des ménages (qui sous-représente les plus hauts patrimoines) et le recours à des sources externes, comme les classements « Forbes » ou les fichiers fiscaux. Mais ces sources restent difficilement comparables, et l’agrégation de données hétérogènes introduit d’autres biais.

Mesurer pour agir : à quoi servent ces indicateurs ?

L’indice de Gini du patrimoine en France en 2024 atteint 0,662, soit plus du double de celui des revenus (0,294), ce qui traduit une répartition bien plus inégalitaire du patrimoine que du niveau de vie. Les outils classiques comme les déciles ou la médiane restent pertinents pour comparer les deux phénomènes, mais ils capturent des réalités différentes.

Le revenu mesure la capacité de consommation ou d’épargne à un instant, alors que le patrimoine reflète l’accumulation et la transmission des richesses sur plusieurs générations. Alors que la redistribution par l’impôt et les transferts sociaux réduit fortement les inégalités de revenu, elle agit beaucoup plus faiblement sur l’accumulation patrimoniale

1. Influence sur les politiques publiques

Les indicateurs d’inégalités patrimoniales jouent un rôle crucial dans la définition et l’ajustement des politiques publiques. Ils fournissent une base chiffrée indispensable pour orienter les décisions et justifier les interventions visant à réduire les écarts de richesse.

- Impôt sur la fortune (ISF) : Longtemps en vigueur en France, cet impôt ciblait la détention des patrimoines les plus élevés. Il s’appuyait directement sur les mesures statistiques de concentration patrimoniale pour calibrer ses seuils et taux. Même s’il a été remplacé par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) en 2018, l’analyse des inégalités patrimoniales continue à orienter les débats sur la nécessité de taxer les grandes fortunes.

- Fiscalité sur les transmissions : Les droits de succession et de donation représentent un levier important pour freiner la concentration excessive du patrimoine. Les enquêtes montrent que ces transferts constituent une part majeure des patrimoines transmis. Ajuster cette fiscalité aide à réguler la reproduction des inégalités d’une génération à l’autre.

2. Sensibilisation et débats dans la société

Au-delà des politiques publiques, ces indicateurs servent aussi à alimenter la réflexion collective et à éveiller les consciences.

- Rôle des médias : En relayant régulièrement les chiffres clés et les analyses, les médias participent activement à la diffusion d’une image claire des inégalités patrimoniales. Ils contribuent à maintenir le sujet à l’agenda public, favorisant un débat démocratique éclairé.

- Contribution des chercheurs : Les économistes et sociologues approfondissent la compréhension des mécanismes d’accumulation et de concentration du patrimoine. Leurs travaux alimentent les recommandations politiques et offrent des cadres théoriques pour analyser les évolutions observées.

Ce qu’il fait retenir

Face à la concentration extrême des patrimoines, le déni n’est plus une option. Refuser de mesurer ou de débattre ces inégalités, c’est accepter que la société se divise entre héritiers et laissés-pour-compte. Les outils statistiques existent, les chiffres sont sans appel, et les politiques s’agitent parfois pour réformer, mais l’essentiel n’a pas bougé : en France, le patrimoine reste le royaume des intouchables et des invisibles. Soyons clairs : combattre les inégalités suppose d’oser regarder la réalité sans filtres, même si cela dérange. Car, sans ce regard lucide, la lutte pour « l’égalité des chances » risquerait bien de n’être qu’un slogan vide – ou pire, une promesse cynique.