Le pardon occupe une place singulière dans nos existences et nos sociétés. Il est à la fois un geste intime et un enjeu collectif. Pourtant, dans un monde marqué par la violence, l’injustice et le mal radical, la question se pose avec acuité : peut-on toujours pardonner ? Ce questionnement traverse la pensée chrétienne, les réflexions philosophiques modernes et la mémoire des faits historiques les plus terribles. À travers l’Évangile du Christ qui invite à un pardon inconditionnel, Hannah Arendt qui réhabilite le pardon comme acte politique capable de rompre l’irréversible, et Derrida qui interroge l’aporie d’un pardon pur, impossible mais nécessaire, cet article propose d’explorer les nuances et les limites du pardon. Comment penser ce geste qui sauve et qui blesse, qui ouvre un avenir tout en portant la mémoire du passé ?

Comprendre le pardon : entre morale, justice et théologie

A. La notion de pardon dans la tradition chrétienne (Evangiles)

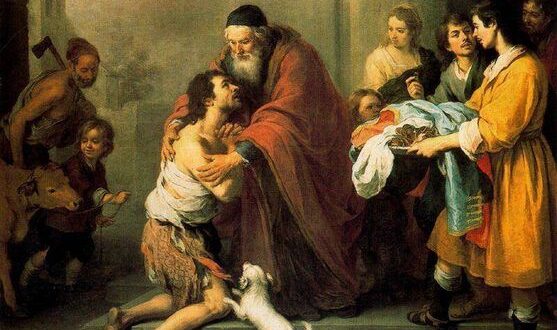

Dans la tradition chrétienne, le pardon occupe une place centrale. Jésus insiste sur sa nécessité dans l’Évangile de Matthieu : « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses » (Mt 6,15). Cette exigence se manifeste puissamment dans la parabole du fils prodigue. Le père accueille son fils repentant sans condition, incarnant un amour inépuisable.

Saint Thomas d’Aquin, dans sa Somme de théologie, situe le pardon parmi les œuvres de miséricorde. Pour lui, le pardon est une aumône spirituelle plus délicate que les gestes matériels de charité. Il fait observer qu’« on appelle don ce qui est apte à être donné » et considère le pardon comme l’expression d’une charité authentique qui reflète la miséricorde divine. Thomas souligne que la miséricorde ne s’oppose pas à la justice, mais l’accomplit : « On ne peut pas penser le pardon chrétien en l’opposant à la justice parce que la miséricorde de Dieu est juste ».

La tradition théologique distingue enfin le pardon divin du pardon humain. Selon la perspective classique, Dieu accorde son pardon de manière souveraine et gratuite ; il peut réconcilier même l’irréconciliable. Saint Thomas d’Aquin exprime cette dimension de miséricorde dans sa prière de repentance : il implore « la miséricorde à un misérable, l’indulgence à un criminel, la vie à un mort ». Ainsi, le pardon chez ces théologiens n’est ni pur oubli, ni simple effacement de la faute, mais l’ouverture d’une relation nouvelle fondée sur la grâce. Ici, le pardon ne dépend ni du mérite, ni de la compréhension de la faute. Il s’agit d’un acte gratuit, une ouverture vers la réconciliation. Accueillir le pécheur, c’est reconnaître la dignité subsistante de chacun. Dans la confession, l’individu se place devant Dieu et reçoit le pardon comme un don. L’Église affirme ainsi que la réconciliation est toujours possible pour le cœur contrit, illustrant la radicalité du message chrétien. Notre capacité à pardonner découle alors d’une confiance profonde dans la miséricorde divine.

B. Le pardon chez Hannah Arendt : réhabiliter l’action

Chez Hannah Arendt, le pardon prend une importance majeure, notamment dans La condition de l’homme moderne. Elle explore la capacité humaine à agir librement, à initier du nouveau et à rompre la chaîne des conséquences. Pour Arendt, l’action dévoile notre singularité, mais expose aussi au risque d’irréversibilité : une parole blessante ou un acte injuste ne peuvent s’effacer. Le pardon devient alors l’unique possibilité de libérer aussi bien le coupable que la victime du poids du passé.

Arendt distingue clairement le pardon de l’oubli et de la vengeance. Elle écrit : « Le pardon est la seule réaction qui permette d’être en rapport avec l’irréversible » (La condition de l’homme moderne, p. 274). Elle puise cette idée dans l’enseignement du Christ, notamment dans l’injonction : « Pardonnez non pas sept fois, mais soixante-dix-sept fois » (Mt 18,22). Pour elle, le pardon introduit une nouveauté radicale : il interrompt la spirale de la réciprocité négative.

La réflexion d’Arendt s’incarne dans l’analyse du pardon face au « mal radical », tel qu’elle le décrit dans Eichmann à Jérusalem. Elle se demande : peut-on pardonner l’impardonnable, comme les crimes totalitaires ? Elle répond que le pardon ne signifie pas oublier ou absoudre tout acte, mais intégrer la justice et la responsabilité. Ainsi, la capacité de pardonner soutient la vie politique, car elle rend possible la réparation et la reprise du dialogue, même après les pires offenses.

C. Derrida et l’aporie du pardon

Chez Jacques Derrida, le pardon se présente comme une aporie radicale, c’est-à-dire un problème sans solution stable. Il explore cette question, notamment dans Foi et savoir et Le siècle et le pardon. Pour lui, le vrai pardon ne doit concerner que l’impardonnable : « Ce qui est pardonnable est d’avance pardonné. D’où l’aporie : on n’a jamais à pardonner que l’impardonnable ». Faire l’impossible devient alors la seule véritable expérience du pardon : « Le pardon, s’il y en a, doit pardonner l’impardonnable ».

Derrida distingue ainsi le pardon « pur », inconditionnel, du pardon transactionnel, négocié ou conditionné par le repentir, la réconciliation ou la réparation. Selon lui, dès que le pardon s’inscrit dans une logique de réciprocité, de calcul ou d’intérêt, il cesse d’être ce qu’il prétend : il devient compromis, justice, voire oubli — mais plus pardon au sens fort. Pour Derrida, seul un pardon sans finalité, gratuit et non calculé, mérite réellement ce nom.

Les limites du pardon : l’impardonnable et l’ordre du droit

A. Pardon et justice : le conflit entre éthique et droit

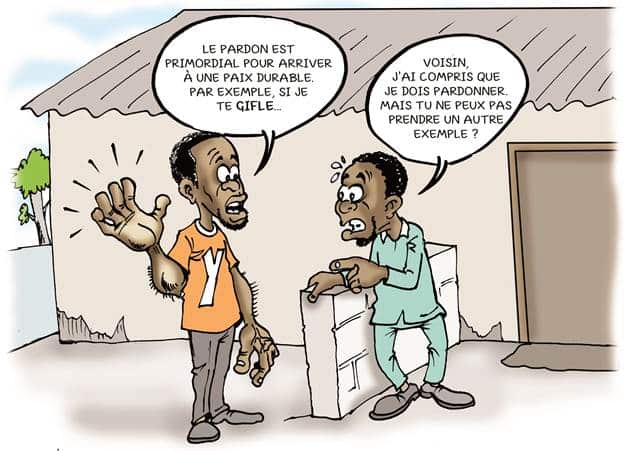

Le pardon et la justice demeurent en tension. La justice fonctionne selon des règles collectives, cherchant la réparation ou la punition. Elle vise l’impartialité, le respect des droits, la reconnaissance publique du tort. En revanche, le pardon relève d’un geste éthique singulier, d’une relation entre personnes blessées et responsables. Selon certains philosophes, comme Olivier Abel, « le pardon vient après la justice » : seule une justice qui reconnaît la plainte et la souffrance des victimes peut ouvrir la possibilité d’un pardon authentique. Ce pardon « éthique » suppose une reconnaissance du mal subi, sans effacer la nécessité de la justice. De plus, la justice restaurative, par exemple, cherche à rétablir le dialogue, sans annuler pour autant la responsabilité ni le besoin d’équité. La frontière reste fragile : sans la justice, le pardon peut devenir abandon ou oubli du tort ; sans pardon, la justice peut devenir vengeance.

B. Hannah Arendt : le mal radical et la difficulté du pardon

Hannah Arendt s’est confrontée à l’impardonnable après les crimes totalitaires du XXe siècle. Elle distingue le « mal radical », une forme de destruction où l’individu est rendu superflu, des actes plus ordinaires qui relèvent encore du jugement moral. Dans Eichmann à Jérusalem, elle analyse la « banalité du mal » : des crimes extrêmes commis par des hommes ordinaires, incapables de penser la gravité de leurs actes. Selon Arendt, certains actes, comme ceux des régimes totalitaires, paraissent ni punissables, ni pardonnables. Le pardon se heurte ici à une limite fondamentale.

Pourtant, Arendt maintient l’importance du pardon pour la vie politique : il ne consiste ni à minimiser la faute, ni à l’oublier, mais à instituer la possibilité de recommencer, de recréer du lien après la catastrophe. Arendt souligne que le pardon ne relève pas d’une simple vertu privée. Il a une portée publique : il réhabilite le pouvoir d’agir ensemble, restaure la confiance et permet la cohabitation. C’est, selon elle, l’une des conditions essentielles de la liberté humaine. Cependant, face au mal radical, cette possibilité vacille et devient une question ouverte.

C. Jacques Derrida : le pardon donné à l’impardonnable

L’exigence de Derrida rend le pardon presque fou, hyperbolique, hors de portée de la pratique ordinaire : « Inconditionnel, le pardon fait l’épreuve de l’impossible : c’est pourquoi il doit rester exceptionnel, sans calcul ni finalité, à l’écart de tout échange et de toute transaction ». Le pardon derridien « suspend » l’ordre juridique, politique ou moral, puisqu’il n’appartient à aucune logique d’équivalence. Exiger la contrition, la transformation du coupable ou l’oubli de la faute revient à manquer le cœur du pardon absolu.

Le pardon : utopie, exigence morale ou acte concret ?

A. Le pardon chrétien : un idéal universel ?

Dans le christianisme, le pardon apparaît comme un idéal universel et inépuisable. Jésus lui-même demande à ses disciples de pardonner « non pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix-sept fois » (Mt 18,22), c’est-à-dire sans limite. Ce chiffre exprime dans la culture biblique la perfection et l’infini : pardonner devient alors une exigence divine, reflet de la miséricorde de Dieu. Paul renchérit dans son épître : « Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi » (Col 3,13). Les Évangiles abondent d’exemples radicaux. Jésus pardonne à ses bourreaux sur la croix : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34). Ce geste incarne l’idéal d’un pardon offert même à ceux qui ne le demandent pas. L’attitude du Christ fonde une éthique où l’amour prime sur la réciprocité.

De nombreux théologiens insistent ainsi sur le caractère inconditionnel du pardon divin. Comme l’écrit Jean-Paul II dans Dives in Misericordia, « il n’existe pas, du point de vue de Dieu, de limite au pardon, sauf le refus conscient et définitif de l’homme ». Pourtant, cette universalité n’efface pas la souffrance humaine. Le pardon chrétien n’impose pas d’oublier le mal subi, mais d’ouvrir une brèche pour que la vie surmonte la rancune et la re-fermeture sur soi.

La tradition catholique précise enfin que ce pardon universel ne signifie pas l’absence de justice ou la négation du mal. Les sacrements de la réconciliation ou de la confession rappellent l’importance de la reconnaissance des fautes et de la volonté de réparation. Cependant, la grâce de Dieu surplombe toute logique humaine : tout pécheur, même jugé inexcusable, reste toujours invité à la conversion et peut être enveloppé par ce pardon infini.

B. Pratique du pardon et mémoire des offenses

La pratique du pardon s’enracine dans une tension permanente avec la mémoire des offenses. Pardonner n’implique jamais l’oubli total. Au contraire, la mémoire porte les traces du passé blessant, ravivant souvent la douleur même après l’acte de pardon. Paul Ricœur souligne que « le pardon donne un futur à la mémoire » : il ne s’agit pas d’effacer l’offense, mais de consentir à vivre avec son souvenir transformé. La mémoire garde la blessure, mais le pardon l’empêche de devenir une prison.

Dans cette démarche, l’offense ne disparaît pas ; elle trouve une nouvelle place. Comme l’explique la psychologue Anne Noël-Hudet, pardonner revient à « mettre l’offense à sa juste place ». Il s’agit de ne pas laisser l’injustice envahir toute la vie psychique, ni laisser le ressentiment gouverner l’existence. Ce travail n’est jamais linéaire : l’offense pardonnée peut ressurgir au détour d’un souvenir, d’un objet, ou d’un événement de la vie quotidienne. Cela exige alors de renouveler, à maintes reprises, le mouvement du pardon, dans un effort de constance et de vigilance intérieure.

C. Peut-on ou doit-on tout pardonner ?

La question « Peut-on ou doit-on tout pardonner ? » traverse l’histoire de la philosophie, de la théologie et de la morale. Il n’existe pas de réponse univoque : elle oscille entre l’idéal du pardon inconditionnel et la reconnaissance de ses limites éthiques. Certaines traditions, notamment chrétienne, invitent à un pardon sans limites. Cependant, la réalité humaine se confronte à des fautes qui semblent dépasser le concevable. Hannah Arendt, après les horreurs du XXe siècle, interroge la possibilité de pardonner le « mal radical » : certains crimes, ni véritablement punissables ni pardonnables, mettent le pardon devant sa limite extrême. Jacques Derrida pousse la réflexion plus loin. Pour lui, le vrai pardon doit être accordé à l’impardonnable, sinon il n’est qu’un simple règlement moral ou social. Il affirme l’aporie du pardon pur : « Conditional forgiveness is, in fact, not forgiveness » ; seul le pardon offert sans contrition, sans calcul, affronte véritablement l’impossible. Mais cette figure extrême du pardon reste hors de portée dans l’ordre ordinaire des relations humaines.

Ce qu’il faut retenir

Le pardon révèle sa complexité et ses paradoxes. Il n’est ni un oubli simpliste ni un effacement du mal. Il est un geste fragile, à la croisée de la justice, de la responsabilité et de la miséricorde. Tandis que les Évangiles posent un pardon infini comme exigence divine, Arendt montre qu’il est condition de la vie politique capable de rompre la chaîne du mal, et Derrida pousse l’exigence jusqu’à l’aporie, faisant du pardon la faveur accordée à ce qui semble impardonnable. Pardonner n’est donc ni toujours possible ni facilement exigible. C’est une épreuve morale qui engage autant la victime que le coupable. Plus qu’un simple acte, le pardon reste une promesse, une espérance qu’une humanité confrontée à ses blessures peut apprendre à tenir, dans un effort lucide et humble pour écrire un avenir moins marqué par la vengeance et la haine.