La question de la relation entre culture et nature occupe une place centrale dans la réflexion philosophique sur l’humain. La culture semble, à première vue, représenter cette dimension proprement humaine qui nous élève au-dessus de la simple condition naturelle, nous affranchissant des déterminismes biologiques et des contraintes de notre corps. Pourtant, cette libération promise soulève de nombreuses interrogations. La culture ne prolonge-t-elle pas, d’une autre manière, certaines limites naturelles ? Ne recrée-t-elle pas des formes de contraintes, peut-être plus subtiles ? En d’autres termes, la culture est-elle véritablement un chemin d’émancipation radicale ou plutôt un prolongement complexe de la nature ?

La nature : condition originelle et déterminante de l’homme

A. L’animal humain

Dès ses origines, l’homme apparaît comme un être de nature, soumis à des lois biologiques et guidé par des instincts premiers. Dans son « Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité », Jean-Jacques Rousseau affirme : « La nature a fait l’homme heureux et bon, mais […] la société le déprave et le rend misérable ». À l’état de nature, l’homme vit « libre de toute influence sociale », mû uniquement par deux principes : « se conserver soi-même et éviter de faire souffrir les autres ». Il insiste sur la puissance de l’instinct : « Le premier langage de l’homme, le langage le plus universel, le plus énergique, et le seul dont il eût besoin […] est le cri de la nature » Rousseau parle de l’« homme naturel », dont l’existence se résume à la satisfaction de besoins immédiats, illustrant le concept du « bon sauvage ».

B. L’homme primitif, un être biologique?

L’anthropologie moderne offre des exemples éclairants. Chez les Hadza de Tanzanie, peuple vivant selon un mode de vie proche de celui des chasseurs-cueilleurs préhistoriques, l’instinct de survie détermine la quasi-totalité des comportements : recherche de nourriture, abri, protection du groupe. L’instinct maternel, documenté à la fois par les neurosciences et l’ethnologie, montre que des comportements, tels que nourrir et protéger sa progéniture, existent chez l’humain indépendamment d’un apprentissage social : l’ocytocine, « hormone de l’instinct maternel », joue un rôle fondamental, à l’instar de nombreuses espèces animales.

C. L’origine de l’homme dans le récit de la Genèse

La littérature sacrée présente aussi un récit paradigmatique. Dans la Genèse, Adam et Ève vivent d’abord nus dans le jardin d’Éden, « sans se faire mutuellement honte » (Genèse 2,25). Ce n’est qu’après la « chute » – la désobéissance à l’injonction divine – « que leurs yeux s’ouvrirent et ils surent qu’ils étaient nus : ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des pagnes » (Genèse 3,7). Cette anecdote illustre la transition de l’état naturel – innocence, absence de conscience morale – à la condition humaine marquée par la pudeur, la culture et la règle sociale. L’historienne Régine Pernoud souligne que « la nudité originelle manifeste une transparence et une absence de honte, typiques de la nature humaine avant l’avènement des normes sociales et culturelles ».

La culture : un mécanisme d’émancipation face à la nature

A. L’homme civilisé

Emmanuel Kant, dans Anthropologie du point de vue pragmatique (1798), affirme que « l’homme est un être dont la nature est en partie modifiable par la culture ». Cette assertion souligne que l’humain ne reste pas enfermé dans ses déterminismes biologiques initiaux ; il possède la capacité de transformer sa propre nature grâce à la culture. Pour Kant, la culture n’est pas un simple ajout superficiel, mais un processus dynamique qui élève l’homme « hors de l’état animal » (comme il l’exprime également dans ses écrits sur l’éducation), par un travail actif de formation de soi.

Contrairement à l’animal, qui agit principalement selon ses impulsions immédiates, l’homme, par la culture, développe des facultés cognitives et morales lui conférant autonomie et réflexion critique. Par exemple, la maîtrise du langage ne sert pas uniquement à communiquer, elle devient un instrument de pensée et de médiation qui structure notre rapport au monde, créant ainsi un espace symbolique d’interprétation et de contrôle. Ainsi, la culture est chez Kant un « travail » – terme qui insiste sur l’effort humain et la temporalité du processus – qui permet de se libérer des contraintes brutales de la nature, non par rupture mais par transformation. Elle ouvre la possibilité de développer ce que Kant appelle l’« homme civilisé », capable de jugement et d’intériorité.

B. Le langage, première forme de la culture

Ernst Cassirer, dans son œuvre phare Philosophie des formes symboliques (1923-1929), développe une conception profondément originale de l’homme en tant qu’animal symbolique. Pour lui, l’humain ne se réduit pas à un simple organisme biologique ; au contraire, il façonne et donne sens à son monde par la création et l’usage de symboles. Ces derniers ne sont pas de simples moyens utilitaires, mais constituent la base même de notre liberté, car ils permettent de dépasser les contraintes immédiates et « animales » de notre condition.

Cassirer insiste particulièrement sur le langage, qu’il qualifie de « forme première et universelle de toute culture ». Le langage, à ses yeux, n’est pas seulement un système de communication, mais un véritable outil de transformation de la réalité. Par l’usage des mots, l’homme transforme la nature brute en un monde signifié. L’art et la technique, autres formes symboliques selon Cassirer, jouent aussi un rôle crucial dans cette émancipation. L’art ne se limite pas à la simple reproduction du réel, il ouvre un espace de liberté où la créativité humaine reconfigure le monde en images, en formes, en œuvres qui portent du sens. Par exemple, la sculpture grecque classique incarne une quête idéale de beauté et d’harmonie, témoignant de la puissance symbolique de l’art. De même, la technique transforme non seulement l’environnement, mais aussi la manière dont nous percevons et agissons sur la nature : l’invention de l’agriculture, ou plus tard la maîtrise du feu et des outils métalliques, modifie profondément notre existence.

Les ambiguïtés de la libération : la culture prolonge-t-elle la nature ?

A) La question du refoulé chez Freud

La question de savoir si la culture libère véritablement l’homme de la nature ou si, au contraire, elle prolonge et même renouvelle certaines de ses contraintes soulève d’importantes ambiguïtés. Sigmund Freud, dans Le Malaise dans la civilisation, explicite la tension entre pulsion et contrainte sociale : « La conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions ». Il souligne que la répression des instincts, essentielle à la vie en société, crée un malaise structurel : « La joie de satisfaire un instinct resté sauvage est incomparablement plus intense que celle d’assouvir un instinct dompté ». C’est ainsi que la culture, loin de libérer totalement l’homme, instaure de nouvelles formes de souffrance et de frustration. Par exemple, l’injonction à la monogamie, l’interdiction de la violence ou encore la nécessité de canaliser l’agressivité démontrent que la société civilisée multiplie les règles contradictoires avec la spontanéité de la nature humaine.

B) La civilisation des moeurs

Du côté de l’histoire, l’Église médiévale constitue un laboratoire de la régulation culturelle : sous l’influence du christianisme, une éthique sexuelle inédite s’impose à partir du XIe siècle en Europe. L’interdiction du mariage des prêtres (célibat), la classification des relations sexuelles licites, ou encore la pénitence imposée aux comportements jugés déviants traduisent l’emprise de normes collectives sur des besoins perçus comme naturels. Le cas exemplaire de Marguerite Porete, brûlée pour hérésie en 1310 à Paris, rappelle la violence symbolique mais aussi physique que la culture religieuse pouvait exercer pour formater l’individu. Norbert Elias, dans La Civilisation des mœurs, étudie ainsi la transformation des contraintes jusque dans la politesse et les gestes quotidiens. Au Moyen Âge, des tabous alimentaires – l’interdiction du porc chez les juifs et les musulmans, la consommation de viande certains jours de jeûne pour les chrétiens – convertissent de simples nécessités naturelles en signifiants culturels (appartenance, distinction, obéissance collective), structurant ainsi les sociétés médiévales autour de contraintes communes.

Dépasser l’opposition : une relation dialectique entre nature et culture

A. Le mouvement dialectique Nature/Culture

La dialectique entre nature et culture ne se réduit pas à une opposition simple ou à une hiérarchie unilatérale où la culture viendrait purement et simplement abolir la nature. Au contraire, cette relation complexe s’inscrit dans un mouvement dialectique de dépassement et d’intégration réciproque, comme le montre notamment Hegel à travers sa célèbre dialectique du maître et de l’esclave. Dans la Phénoménologie de l’esprit (1807), Hegel présente cette dialectique comme un processus où la conscience, en s’affirmant, doit d’abord se confronter à une « autre » conscience. Le maître, en s’imposant par la force, dépend en réalité du travail de l’esclave pour transformer la nature. Ce dernier, en travaillant la matière, élabore une culture qui n’est autre qu’une négation de la nature sauvage mais qui, paradoxalement, en est aussi l’expression première. La culture, ici, devient une « négation de la négation ».

B. Des exemples historiques

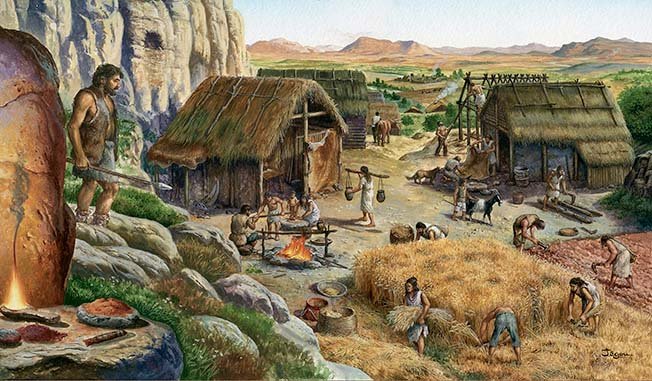

Par exemple, la révolution néolithique, qui a vu naître l’agriculture, incarne ce dépassement : l’homme cesse de subvenir directement à ses besoins par la chasse ou la cueillette, pour modeler l’environnement et créer un rapport maîtrisé avec la nature. La domestication du blé ou du bœuf n’est pas un renoncement à la nature, mais sa transformation par le travail humain, expression même du « travail » au sens hégélien, dialectique entre nature et culture. Plus récemment, l’avènement des biotechnologies contemporaines – CRISPR, OGM, clonage – pousse cette dialectique à un nouveau stade, où la nature n’est plus seulement transformée mais manipulée à un niveau profondément « technologique » et cognitif, soulevant des questions éthiques sur les limites de la culture face à la nature.

La culture, voie d’accomplissement ou cercle infini de libérations ?

A. La culture entre promesse d’accomplissement et risque d’aliénation

La culture, selon Hannah Arendt dans La Condition de l’homme moderne, oscille entre accomplissement et cercle infini de libérations. Arendt distingue trois formes d’activités fondamentales : le travail, l’œuvre et l’action, qui transforment le rapport de l’homme à la nature et au monde. Pour elle, la culture permet la création d’un « monde » artificiel d’objets, structurant l’existence humaine au-delà de ses limites naturelles, et offre la possibilité d’une autonomie authentique fondée sur l’action collective et la participation à l’espace public.

Cependant, cette autonomie reste ambivalente. Arendt souligne que l’homme moderne court le risque d’une nouvelle aliénation : « le dernier stade de la société du travail, la société d’employés, exige de ses membres un pur fonctionnement automatique », sapant la liberté qui fondait jadis la culture. Ainsi, si la culture promet l’émancipation, elle enferme aussi dans de nouveaux conditionnements — un « cercle infini » d’aliénations successives.

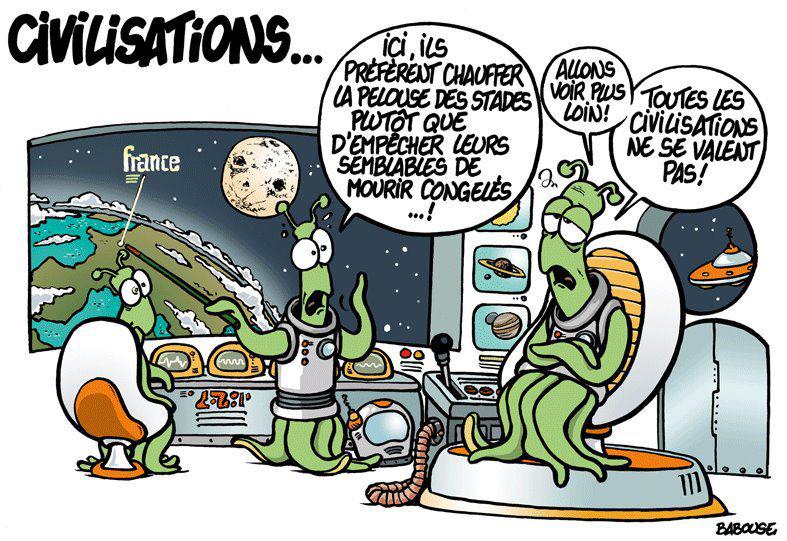

B. La revanche de Mère Nature au XXIe siècle

Ces limites à la libération s’expriment vigoureusement dans les débats contemporains, notamment en écologie et bioéthique. Le mouvement du « retour à la nature », illustré par le réensauvagement, ou return-to-nature, s’amplifie : artistes et citoyens cherchent à recréer du lien vivant avec l’environnement, en réponse à la crise écologique globale et à la perte de sens générée par la technicisation du monde moderne. Par exemple, les initiatives de réensauvagement urbain, la multiplication des communautés néo-rurales ou la montée des campagnes alimentaires et agricoles axées sur la permaculture témoignent de ce désir de renouer avec un mode de vie plus organique et responsable.

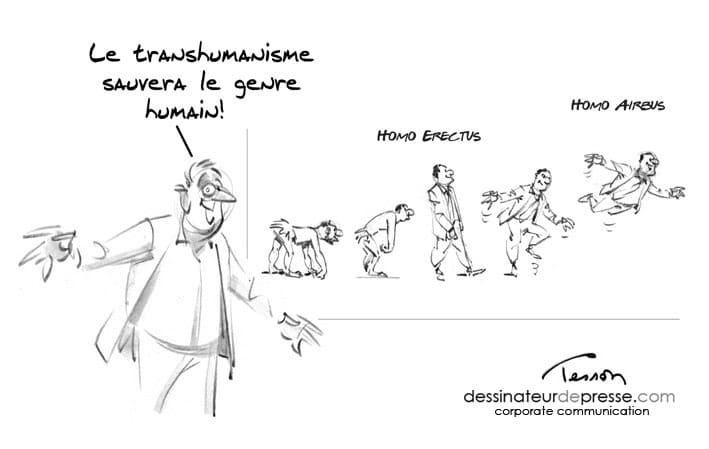

C. Le transhumanisme, vers un avenir post-nature?

À l’inverse, le transhumanisme cristallise de puissantes controverses. Les défenseurs du transhumanisme misent sur les avancées en intelligence artificielle, en biotechnologies ou en implants bioniques pour repousser les limites biologiques de l’homme, promettant « l’éternelle jeunesse » ou « la fusion homme-machine ». Cette perspective questionne la définition de la nature humaine et fait naître de graves dilemmes éthiques : sommes-nous libres lorsque nous nous autorisons à réécrire notre génome ou greffer des puces dans le cerveau ? En 2025, ces questions alimentent débats et États généraux de la bioéthique, qui cherchent à établir un cadre démocratique sur les usages des nouvelles technologies médicales, sur fond de préoccupations environnementales, identitaires et sanitaires.

Ce qu’il faut retenir

Si la culture prétend nous libérer de la nature, elle est aussi la source d’une aliénation nouvelle, plus insidieuse et profonde que jamais. Loin d’un simple progrès, elle risque de nous enfermer dans une mécanique où la liberté devient une illusion au service de forces qui nous dépassent : normes sociales oppressives, technologies hors de contrôle, domination sur nous-mêmes et sur le vivant. Freud avait déjà révélé que la civilisation repose sur la répression incessante de nos pulsions fondamentales, un conflit intérieur qui jamais ne s’apaise. Aujourd’hui, à l’ère de la biotechnologie, du transhumanisme et des intelligences artificielles, la tentation de dépasser la nature vire à l’hubris, un jeu dangereux où l’homme se prend pour un créateur, risquant de perdre ce qui, en lui, échappe à tout contrôle.

L’enjeu n’est plus seulement philosophique, mais vital : sommes-nous prêts à sacrifier notre humanité au prix d’une maîtrise totale du vivant ? Ou bien la culture finira-t-elle par révéler son propre piège, nous enfermant dans un cercle infernal où la nature, pourtant refoulée, recommencera à imposer ses lois, cette fois avec une force décuplée et implacable ? Penser la culture comme un chemin de libération nous oblige à ne pas fermer les yeux sur ce double visage, à affronter le risque d’une liberté illusoire, où le rêve de puissance devient cauchemar. Sous la surface de la maîtrise apparente, la nature, indomptable et immense, pourrait bien nous rappeler brutalement nos limites.