À l’heure où plus de la moitié de l’humanité vit en milieu urbain, et où les villes concentrent l’essentiel de la richesse, de l’innovation, mais aussi des inégalités et des pollutions, la ville durable s’impose comme un impératif autant qu’un idéal. Elle incarne la promesse d’un espace capable de concilier croissance, justice sociale et transition écologique.

Pourtant, derrière cette ambition consensuelle se profilent de nombreuses ambiguïtés. Entre rhétorique institutionnelle, logiques de marketing territorial, injonctions technologiques et attentes citoyennes, que recouvre véritablement cette notion ? Est-elle le symptôme d’une nouvelle conscience planétaire, ou l’ultime masque d’un urbanisme productiviste en quête de légitimité verte ? Interroger la ville durable, c’est confronter le mythe d’une ville « réconciliée » aux résistances du réel : inerties socio-économiques, conflits d’intérêts, effets d’éviction, écoblanchiment… Plus qu’un projet d’aménagement, elle devient alors un révélateur des tensions contemporaines entre promesse de durabilité et épreuve du possible. Toute la question est de savoir si la ville peut encore être le laboratoire d’un avenir commun, ou si elle en est le principal obstacle.

Ville durable : un concept pluriel, une ambition globale

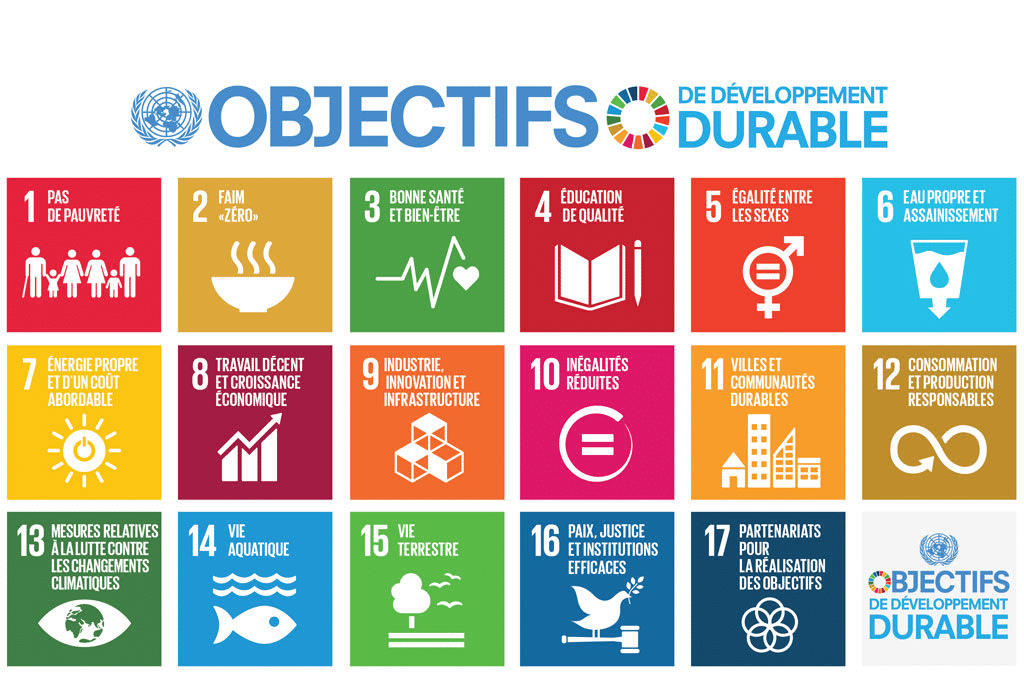

La définition de la ville durable est loin d’être univoque. Elle naît d’abord de la filiation directe avec le développement durable, tel que formulé au Sommet de Rio en 1992, puis affiné dans les objectifs de l’ONU pour 2030. La ville durable ambitionne d’être à la fois économiquement viable, socialement inclusive, et respectueuse de l’environnement, tout en favorisant la participation citoyenne et la qualité de vie dans la durée. À travers ce prisme, elle se veut aussi résiliente aux crises : qu’elles soient climatiques, sanitaires ou sociales, et s’engage formellement dans la transition vers une ère “post-carbone“.

Mais cette ambition demeure, dans bien des cas, un horizon utopique plus qu’un état de fait : entre le discours et les réalisations, la “ville durable” se heurte à l’hétérogénéité du tissu urbain, à la diversité des modèles socio-politiques et à l’inégalité structurelle des moyens disponibles.

Les piliers de la ville durable : écologie, équité, économie

Penser la ville durable exige de transcender l’opposition classique entre écologie et économie. En effet, elle s’appuie sur trois piliers :

- La préservation environnementale : gestion raisonnée des ressources (eau, énergie), réduction des émissions, choix du bâti (végétalisation, efficacité énergétique), mobilité douce, agriculture urbaine, gestion circulaire des déchets.

- La justice sociale : accès équitable aux services (santé, éducation, culture), mixité sociale et générationnelle, politiques d’inclusion et lutte contre la gentrification ou l’exclusion, participation démocratique au projet urbain.

- La performance économique : attractivité territoriale, insertion dans les réseaux mondiaux d’innovation, emploi, dynamisme commercial, compétitivité à une échelle locale et internationale.

Ainsi, c’est dans l’articulation entre ces pôles que s’inscrit la crédibilité du projet urbain.

Innovations et réalisations concrètes : entre vitrines et transversalités

Existent-elles, ces villes durables « réelles » ? Quelques territoires précurseurs dessinent des pistes tangibles. À Copenhague, pionnière des politiques en faveur du vélo et des infrastructures vertes, la neutralité carbone est ambitionnée pour 2025. Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, a conçu des quartiers « car-free », misant sur les énergies renouvelables et l’auto-construction écologique. Singapour s’illustre par un maillage de corridors verts, la gestion intelligente de l’eau et la végétalisation des espaces publics.

En France, on cite souvent les écoquartiers de Vauban ou de l’Union à Lille, où la sobriété énergétique, l’innovation architecturale et la mixité sociale structurent tout le projet urbain. Ces réalisations, aussi exemplaires soient-elles, restent cependant minoritaires et peinent à être généralisées au reste du tissu métropolitain, souvent soumis à la spéculation, à l’étalement ou à la congestion urbaine.

Défis majeurs et paradoxes structurels de la ville durable

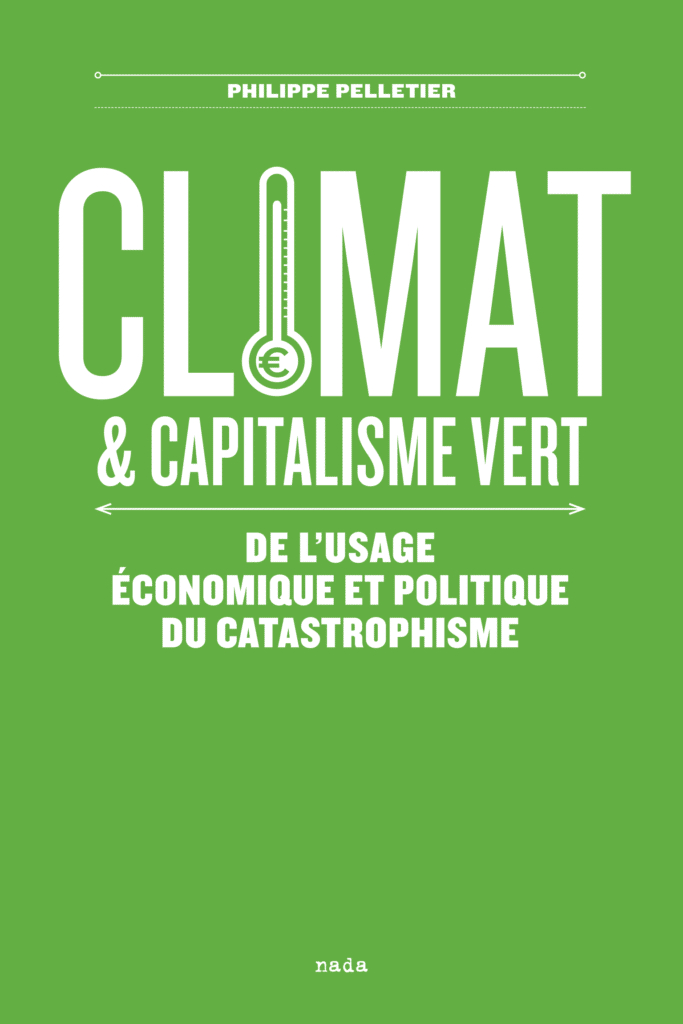

Une illusion capitaliste ou un moteur de transformation ?

La ville durable, en tant que concept, cristallise des critiques vives en sciences sociales. Elle serait, pour certains, l’expression d’un “capitalisme vert”, où les innovations techniques et la transition écologique ne serviraient qu’à perpétuer les logiques spéculatives, en maquillant la croissance sous un vernis de durabilité. La gentrification verte, l’éviction des plus modestes, la marchandisation de l’espace public via quartiers “zéro carbone” payants, sont ainsi dénoncées comme des dérives potentielles.

D’autres pointent la difficulté à mesurer l’effectivité des politiques, entre indicateurs biaisés, certifications discutées et manipulation des standards (greenwashing). La ville durable devient alors un enjeu de compétition entre cités, où chacun affiche plus qu’il ne met effectivement en œuvre.

Paradoxes structurels

Si la ville durable fait rêver, elle se heurte à trois paradoxes fondamentaux.

Le paradoxe de la croissance urbaine : chaque minute, deux êtres humains s’installent en ville. Les métropoles croissent, les infrastructures peinent à suivre et la “durabilité” bute sur la demande foncière, l’artificialisation des sols, la surconsommation d’énergie et l’augmentation persistante des mobilités carbonées.

Le paradoxe social : l’innovation profite souvent d’abord aux centres ou aux quartiers gentrifiés, au prix d’une augmentation des écarts entre catégories sociales. Les “villes vertes” risquent de n’être accessibles qu’aux plus aisés, tandis que les populations précaires s’exposent aux nuisances, à la pollution et à la relégation périphérique.

Le paradoxe démocratique : bien que la participation citoyenne soit affichée au cœur du modèle, la verticalité des décisions, la domination de certains groupes d’intérêt ou la récupération politique du discours vert freinent la véritable gouvernance partagée.

Face à ces tensions, la ville durable se présente presque comme une “utopie”: horizon guidant l’action mais difficilement atteignable dans sa globalité.

Mobilité, énergie et biodiversité urbaine : des fronts d’innovation

La mobilité durable s’avère centrale : faibles émissions, apaisement des flux, développement des transports collectifs, électrification, généralisation de la marche, du vélo et des solutions douces. La multimodalité, la digitalisation des parcours, l’autopartage et la logistique décarbonée deviennent des priorités pour rendre l’espace urbain respirable et fluide.

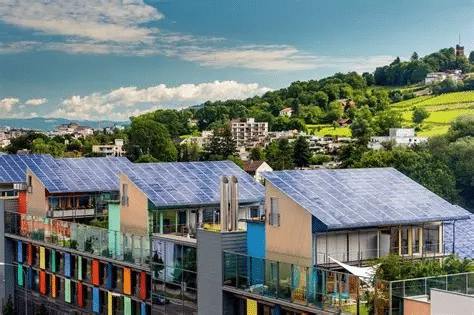

En matière énergétique, la transition vers le renouvelable (production solaire, éolienne, géothermique), la récupération de chaleur, l’isolation performante, l’intelligence des réseaux (« smart grids ») constituent des chantiers d’envergure. La densification urbaine, la réhabilitation du bâti, la renaturation par les toits ou murs végétalisés ou les parcs de proximité permettent ainsi une résilience accrue, renforcée en période de canicule, d’inondation ou de pollution atmosphérique.

De même, la préservation de la biodiversité urbaine par la création de trames vertes, d’étangs urbains ou de micro-forêts participe à la lutte contre les îlots de chaleur tout en favorisant la santé publique et la convivialité.

Projets d’avenir et chantiers opérationnels de la ville durable

Pour dépasser la frontière du mythe, émergent trois axes porteurs :

- L’intégration réelle des quartiers populaires dans les dispositifs de transition (mixité énergétique, accessibilité à la mobilité douce, compensation de la perte d’emplois “carbonés”).

- La planification urbaine « résiliente » : anticipation des crises, diversification des sources de ressources, coopération inter-villes et échelle régionale.

- L’évaluation partagée : transparence sur la performance réelle, bilans carbone vérifiables, implication des citoyens experts comme relais, diffusion des bonnes pratiques au-delà des seuls « quartiers vitrine ».

L’un des tournants contemporains réside dans le recours massif à la donnée : réseaux de capteurs, analyse en temps réel, applications facilitant le tri des déchets, la gestion de l’eau, le suivi énergétique ou la planification de la mobilité. Mais cette “ville intelligente” ne deviendra durable qu’à condition d’organiser la circulation et la gouvernance de l’information dans une dynamique inclusive, juste, et accessible à tous, sous peine d’accroître les écarts numériques.

Quiz final : réactive tes savoirs !

- Quels sont les trois piliers de la ville durable ?

- Cite un exemple de quartier ou de ville ayant adopté des innovations “durables”.

- Donne un paradoxe rencontré par la ville durable aujourd’hui.

- Pourquoi la mobilité douce est-elle cruciale pour la durabilité en ville ?

- Ville durable : utopie inatteignable ou horizon transformateur : argumente en quelques lignes.

Réponses

- Pilier écologique, justice sociale, performance économique.

- Copenhague, Fribourg (Vauban), Singapour (corridors verts), Lille (Union).

- Croissance urbaine continue : la durabilité est complexifiée par l’augmentation de la population et l’étalement urbain.

- Elle permet de réduire pollution, congestion, émissions de CO2, favorise qualité de vie et santé publique.

- Réponse personnelle attendue, mais il s’agit d’argumenter en s’appuyant sur les contradictions et avancées évoquées.

De la ville durable comme horizon commun

Mythe, slogan politique ou chantier civilisationnel ? Peut-être tout cela à la fois. Plus qu’un état fini, la ville durable incarne un horizon qui oriente et structure l’action, catalyse des innovations et ravive la responsabilité collective. À l’ère des incertitudes planétaires, elle révèle paradoxalement la capacité, mais aussi la limite des sociétés à marier diversité sociale, excellence environnementale et prospérité urbaine.

Pour tout candidat au bac, maîtriser ce sujet, c’est comprendre la complexité du monde urbain, questionner les logiques d’action publique, les défis sociaux, les impasses, mais aussi les promesses d’une urbanité nouvelle.