Longtemps perçu comme une marge glacée, isolée et peu habitée, l’Arctique s’est hissé en quelques décennies au rang d’espace stratégique majeur. À la frontière de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique, il attire aujourd’hui toutes les convoitises : routes maritimes, ressources fossiles et minérales, souveraineté territoriale et enjeux militaires y convergent en pleine mutation climatique. Dès lors, comment expliquer la montée en puissance géopolitique du Grand Nord ? Quelles rivalités, opportunités et défis en résultent ? Plongeons dans les enjeux d’un théâtre polaire où se joue, en partie, l’avenir du globe.

L’Arctique : ressources naturelles et eldorado stratégique

Sous la glace repose des réserves considérables de pétrole, de gaz naturel (13% du pétrole et 30% des réserves de gaz non découvertes), mais aussi des métaux stratégiques, comme le nickel, le cuivre, le zinc, le lithium et les terres rares, fondamentaux pour les technologies.

Ajoutez à cela la pêche (l’Arctique fournit 15% des prises mondiales de produits de la mer) et l’eau douce (10% des réserves mondiales au Groenland), et l’Arctique s’impose comme une zone convoitée par les grandes puissances et les acteurs économiques mondiaux.

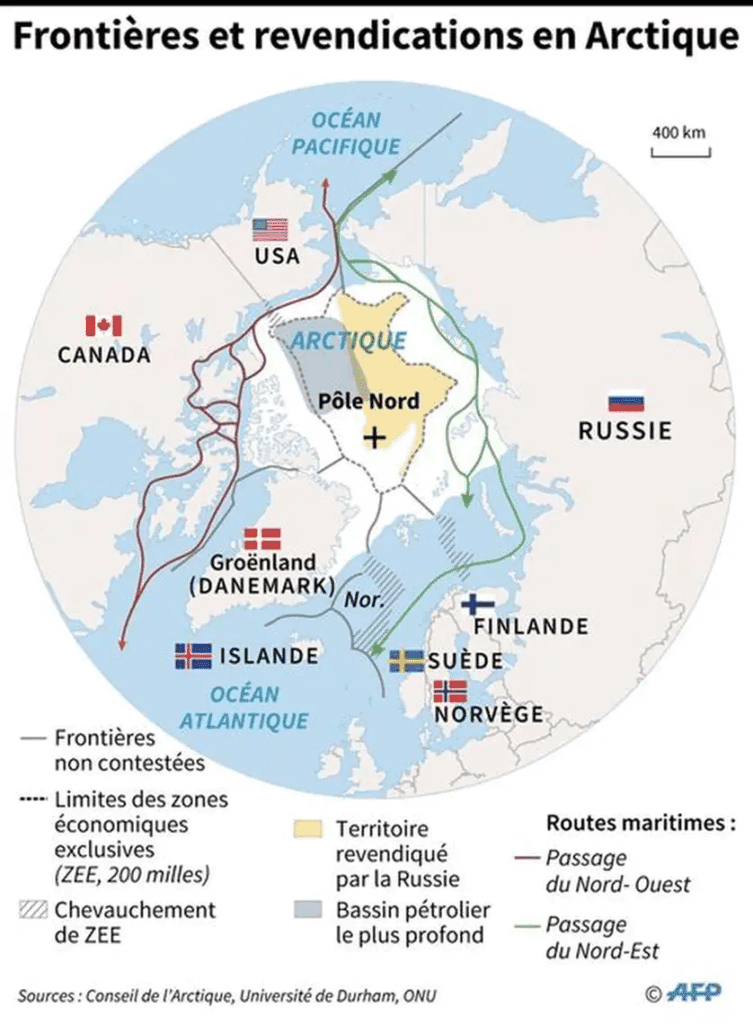

La course à la ressource accélère avec la fonte des glaces : la Russie, la Norvège, les États-Unis, le Canada, le Danemark (via le Groenland) et de plus en plus la Chine s’engagent dans une compétition féroce. La rentabilité et la faisabilité de l’exploitation, encore coûteuses, restent néanmoins suspendues à des risques environnementaux majeurs.

Nouvelles routes de la mondialisation : l’Arctique, carrefour maritime

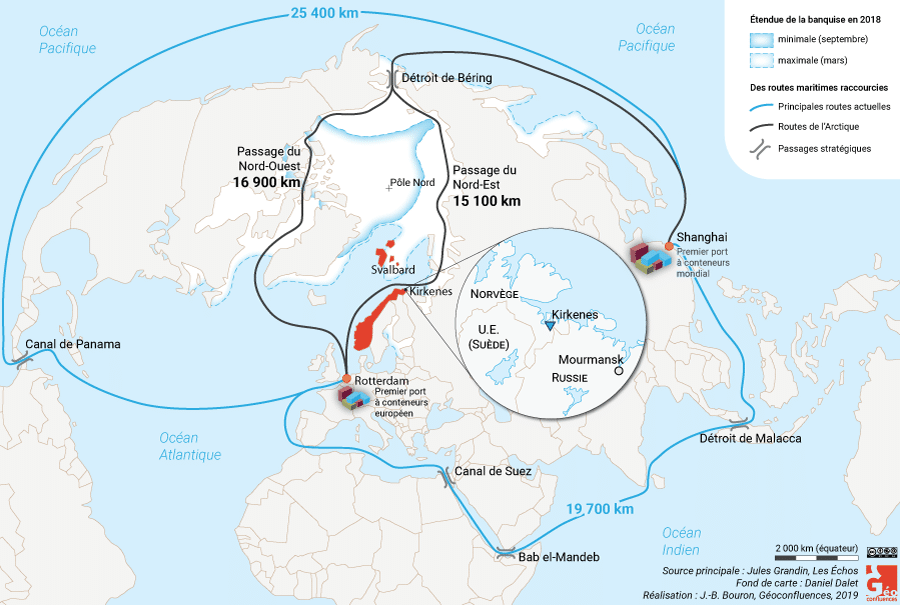

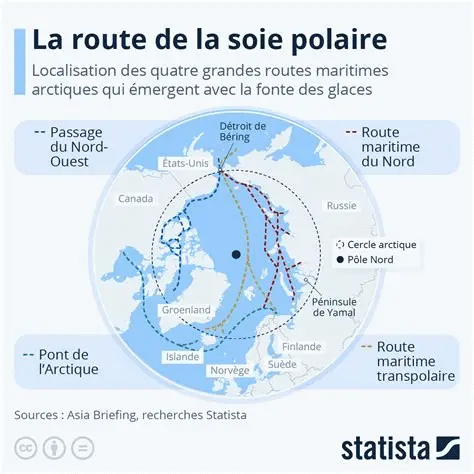

L’ouverture de deux routes majeures, la Route maritime du Nord longeant la Sibérie et le Passage du Nord-Ouest via le Canada, offre un gain de 30 à 40% de distance pour les navires entre l’Asie et l’Europe, en court-circuitant Suez ou Panama. Si le trafic demeure modeste pour l’heure (la navigation n’est possible qu’en été, avec un nombre limité de brise-glace), la perspective d’un « canal arctique » stimule stratégies et investissements : Moscou, Pékin, Ottawa, Washington et Copenhague s’y préparent.

Des ports se modernisent, des flottes de brise-glace nucléaires se déploient (notamment en Russie, loin devant ses concurrents), tandis que la Chine investit dans la “Route de la soie polaire”. L’intensification du trafic attise les débats sur le partage des droits, la sécurité de la navigation et l’impact sur la faune polaire.

Rivalités territoriales et rivalités d’influence

La fonte de la banquise relance la course aux frontières : près de 500 000 km² font aujourd’hui l’objet de revendications superposées. En effet, chacun tente de démontrer que ses plateaux continentaux s’étendent sous la mer glaciaire arctique et de déposer les preuves à l’ONU (Commission des Limites du Plateau Continental).

La Russie contrôle de fait plus de la moitié du littoral arctique et multiplie les installations militaires et les bases avancées. Les États-Unis (via l’Alaska), le Canada, la Norvège et le Danemark (avec le Groenland) affirment également leur souveraineté. La Chine, officiellement « puissance quasi-arctique », investit massivement dans la science, l’industrie et la diplomatie du froid. Des tensions perdurent : exercices militaires, patrouilles navales, manœuvres aériennes, tandis que le Conseil de l’Arctique (organe principal de coopération régionale) affiche une efficacité diminuée par la crise russo-occidentale depuis 2022.

Enjeux de pouvoir et militarisation croissante de l’Arctique

La Russie fait figure de leader, avec plus de 50 brise-glaces, une quarantaine de bases militaires, et le développement de missiles hypersoniques, de radars ou de sous-marins nucléaires stratégiques. L’OTAN multiplie les exercices conjoints en Norvège, en Islande et au Groenland alors que les États-Unis renforcent la surveillance de leurs côtes septentrionales.

En parallèle, la “guerre hybride” (cybersécurité, désinformation, diplomatie économique, contestation des routes ou des frontières) monte en puissance et alimente les craintes d’incidents majeurs dans une région où toute intervention de sauvetage est difficile.

Enjeux environnementaux et coûts humains de la transformation arctique

Au centre de la transformation arctique figure le dérèglement climatique. La température y augmente 2 à 4 fois plus vite que la moyenne mondiale : la banquise estivale a perdu la moitié de sa superficie en 30 ans, la fonte du permafrost relâche d’immenses quantités de méthane, accélérant l’effet de serre. Ce changement façonne la géopolitique arctique . En rendant accessibles des passages maritimes naguère inaccessibles et d’immenses réserves de ressources souterraines, il redistribue ainsi les cartes de la puissance.

La disparition saisonnière de la glace laisse entrevoir, dès l’été 2050, un Arctique « ouvert » à la navigation, à l’exploitation et à la prédation, mais aussi menacé par la fragilisation de ses écosystèmes uniques et de ses populations autochtones, en particulier les Inuits.

Face à la tentation de l’eldorado, beaucoup appellent à la prudence, à la gouvernance environnementale transfrontalière, et à la constitution d’aires protégées.

Gouvernance internationale : coopération ou compétition ?

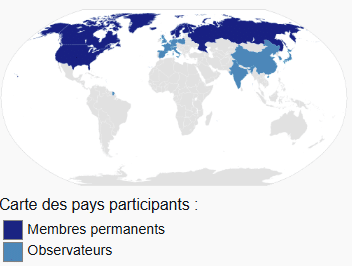

Le Conseil de l’Arctique, créé en 1996, réunit huit pays riverains et des représentants des peuples autochtones. Son mandat : assurer une coopération pacifique sur la recherche, la protection de l’environnement, le développement durable. Néanmoins, il exclut les questions militaires. Si le Conseil a permis des avancées (prévention des marées noires, action scientifique commune, accords sur le sauvetage), ses marges de manœuvre sont limitées par la concurrence des États, les rivalités russo-occidentales, ainsi que l’arrivée des nouveaux acteurs asiatiques.

Toutefois, cette arène diplomatique demeure le seul forum où ambition stratégique et règles de droit parviennent, parfois, à s’articuler.

Actualité brûlante : conflits, innovations, perspectives

La guerre en Ukraine a accentué la méfiance entre la Russie et les États membres de l’OTAN, gelant nombre de coopérations arctiques depuis 2022. De fait, Moscou restaure d’anciennes bases soviétiques, multiplie les manœuvres militaires. L’Occident, à son tour, renforce la présence de l’OTAN, notamment dans la zone euro-Arctique.

Dans le même temps, les enjeux scientifiques (fonte du sol, épidémies anciennes, émissions de CO₂ massives) rassemblent laboratoires et ONG du monde entier, démontrant la nécessité d’une expertise partagée pour gérer ce territoire global du futur.

Quiz : pour approfondir votre vision géopolitique de l’Arctique

- Qu’est-ce qui explique la centralité nouvelle de l’Arctique dans la géopolitique mondiale ?

- Quels pays sont aujourd’hui les acteurs majeurs et pourquoi ?

- Cite deux ressources naturelles stratégiques de l’Arctique et leur intérêt.

- En quoi la fonte des glaces est-elle un catalyseur à la fois d’opportunités et de risques ?

- Quelles institutions favorisent la coopération ? Quelles sont leurs limites ?

- Pourquoi évoque-t-on le risque d’une « guerre hybride » en Arctique ?

Réponses :

- Le réchauffement climatique, la fonte de la banquise, les rivalités pour l’accès aux ressources et les nouvelles routes maritimes.

- Russie, États-Unis, Canada, Norvège, Danemark, mais aussi la Chine en « puissance observatrice et économique ».

- Pétrole/gaz naturel (22% et 30% des réserves non découvertes mondiales), terres rares et métaux du futur (soutenabilité de la transition énergétique).

- Elle facilite l’accès (routes, ressources), mais amplifie le dérèglement climatique, menace la biodiversité, accélère pollutions et tensions.

- Conseil de l’Arctique, conventions internationales sur la mer. Mais leurs capacités sont limitées par la compétition stratégique et l’exclusion des questions militaires.

- Mélange d’espionnage, de propagande, de pression économique, de cyberattaques dans un environnement difficile, où la riposte classique est délicate.

L’Arctique, miroir des défis globaux

Loin d’être une marge glacée, l’Arctique cristallise désormais toutes les tensions, ambitions, mais aussi espoirs de la planète. Entre rêve d’Eldorado énergétique, laboratoire du changement climatique, source de richesses pour demain et nouveau “rideau de glace” militaire, ce monde froid s’affirme comme l’un des baromètres les plus sensibles de la géopolitique mondiale. Comprendre sa trajectoire, c’est saisir l’une des clés de l’avenir du XXIe siècle !