Au Ve siècle avant notre ère, Athènes met en place un système politique inédit : la démocratie. Les citoyens y participent directement aux décisions, sans passer par des représentants élus, et exercent collectivement le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Ce modèle, souvent présenté comme l’ancêtre des démocraties modernes, a marqué durablement la pensée politique occidentale. Pourtant, son fonctionnement réel, ses limites et son contexte historique invitent à nuancer l’image idéalisée que l’on en donne. Faut-il voir dans la démocratie athénienne un modèle à reproduire ou un mythe fondateur ?

Ce qu’il faut retenir

Origines : mise en place progressive entre les réformes de Solon (VIᵉ siècle av. J.-C.) et celles de Clisthène (508 av. J.-C.), puis consolidation au Ve siècle.

Fonctionnement : participation directe des citoyens aux décisions, rotation des charges, tirage au sort et rôle central des tribunaux populaires.

Limites : exclusion des femmes, des esclaves et des étrangers ; dépendance à l’empire maritime et aux tributs ; influence déterminante des orateurs dans les débats.

Héritage : idéal de participation et de citoyenneté active, mais un système difficilement transposable tel quel dans les sociétés contemporaines.

Aux origines de la démocratie

La démocratie athénienne ne naît pas d’un coup, mais d’un long processus. Les réformes de Solon, au VIᵉ siècle av. J.-C., ouvrent la voie en limitant l’arbitraire aristocratique et en donnant un poids politique à des couches plus larges de la population. Clisthène, un siècle plus tard, réorganise la cité en tribus et instaure l’isonomie, l’égalité devant la loi, qui fonde l’idée démocratique.

Ce système, unique en son temps, repose sur un principe central : le peuple gouverne directement. Pas de représentants élus pour siéger à sa place : ce sont les citoyens eux-mêmes qui participent à l’Assemblée (ecclésia), votent les lois, décident de la guerre et de la paix, contrôlent les magistrats.

La démocratie athénienne : un système de participation radicale

L’Assemblée athénienne se réunit environ quarante fois par an. Chaque citoyen mâle, âgé d’au moins 18 ans et né de parents athéniens, peut y prendre la parole. Les magistratures sont attribuées en grande partie par tirage au sort, pour éviter que le pouvoir ne se concentre entre quelques mains. Même la Boulè, conseil de 500 citoyens chargé de préparer les lois, est désignée ainsi.

Les tribunaux populaires (dikastèria) permettent également à tout citoyen de participer à la justice. La rotation des charges, l’indemnisation des fonctions publiques et le tirage au sort traduisent une conviction : tout citoyen est capable de gouverner, du moment qu’il se met au service de la cité.

Ce modèle repose sur une vision exigeante de la citoyenneté : il ne s’agit pas seulement de voter tous les cinq ans, mais de s’impliquer directement, régulièrement, dans la vie politique.

Les angles morts de la démocratie athénienne

Si la démocratie athénienne fascine, elle a aussi ses zones d’ombre. La première est l’exclusion massive : femmes, esclaves et étrangers (soit l’immense majorité de la population) sont privés de droits politiques. La démocratie se limite ainsi à une minorité d’hommes libres.

L’économie de la cité repose en grande partie sur le travail servile et sur les tributs prélevés auprès des cités alliées de l’empire maritime athénien. La participation politique, si libre et intense pour les citoyens, est donc rendue possible par une exploitation économique qui échappe au regard démocratique.

Enfin, le débat public athénien est souvent dominé par des orateurs professionnels capables d’influencer l’Assemblée. La démocratie directe n’échappe pas au risque de démagogie, ni aux emballements collectifs : l’exil forcé (ostracisme) ou certaines décisions militaires désastreuses en témoignent.

La démocratie athénienne : entre idéal civique et réalités du pouvoir

Ce qui frappe dans la démocratie athénienne, c’est la tension permanente entre un idéal d’égalité politique et les contraintes réelles du pouvoir. D’un côté, la participation active, le contrôle des magistrats, l’accès de tous aux charges publiques. De l’autre, un empire dominant ses alliés, des guerres constantes, et une fragilité interne face aux crises.

Périclès, figure emblématique du Ve siècle, incarne cette ambivalence. Sous son influence, Athènes connaît un rayonnement culturel et politique sans égal, mais aussi une politique impérialiste assumée. La démocratie, en se renforçant à l’intérieur, s’appuie sur une domination extérieure qui contredit partiellement son idéal.

Un héritage réinterprété

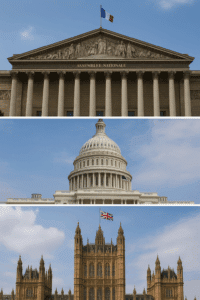

La postérité a souvent idéalisé Athènes, en oubliant ses contradictions. Les révolutionnaires français et américains se sont inspirés de son image, tout en bâtissant des régimes représentatifs bien différents. Aujourd’hui, le mot “démocratie” renvoie davantage à un système fondé sur l’élection et la représentation, qu’à la participation directe des citoyens.

Cependant, certains principes athéniens continuent d’inspirer : le tirage au sort connaît un regain d’intérêt pour limiter les effets de la professionnalisation politique. L’idée que la citoyenneté implique une responsabilité active reste au cœur des débats contemporains sur la crise démocratique.

La démocratie athénienne : mythe ou modèle ?

Faut-il voir dans la démocratie athénienne un modèle à suivre ou un mythe fondateur ? Elle est sans doute les deux. Mythe, parce qu’elle est souvent évoquée sans ses exclusions ni ses dépendances économiques. Modèle, parce qu’elle rappelle qu’une démocratie vivante repose sur l’implication directe des citoyens et sur la rotation des responsabilités.

Athènes n’a pas légué un plan prêt à l’emploi, mais une idée-force : le pouvoir peut et doit être partagé entre tous ceux qui composent la communauté politique. C’est cette idée, plus que le détail de ses institutions, qui traverse les siècles.

Ce que tu dois retenir sur la démocratie athénienne

La démocratie athénienne n’était pas parfaite, et elle ne prétendait pas l’être. Mais elle a posé les bases d’une réflexion qui continue de structurer nos débats : comment donner le pouvoir au peuple, tout en évitant ses excès ? Comment garantir l’égalité politique dans une société traversée par les inégalités sociales ? Comment faire vivre un régime qui exige la participation constante de ses citoyens ?

En ce sens, Athènes est moins un modèle figé qu’un laboratoire historique, dont les expériences, les succès et les échecs nourrissent encore notre conception du pouvoir. Mythe ou modèle ? Peut-être surtout un miroir, dans lequel chaque époque projette ses propres attentes envers la démocratie.