Dans cet article, nous te proposons devenir sur la critique radicale des valeurs morales chez Nietzsche. De quoi peaufiner tes références et briller dans ta prochaine copie de philosophie.

Les fondements de la morale traditionnelle

Pour Nietzsche, la morale traditionnelle n’incarne donc pas la noblesse, mais représente « la haine impuissante qui, sous le masque de l’humilité, invente de nouveaux critères… Ce n’est pas la bonté qui a changé les valeurs, c’est le ressentiment ». Par cette lecture, il propose une véritable « généalogie » des valeurs qui engage à repenser le sens même de la morale dans la culture occidentale.

A. La « morale des esclaves »

Les fondements de la morale traditionnelle selon Nietzsche s’enracinent dans ce qu’il nomme la « morale des esclaves », concept central dans sa Généalogie de la morale : « Dans la morale, ce sont précisément les hommes médiocres, les faibles, les souffrants qui imposent leurs valeurs, fruits de leur ressentiment ». Les valeurs judéo-chrétiennes, telles que l’obéissance, le sacrifice et l’humilité, sont ainsi interprétées par Nietzsche comme une inversion des valeurs aristocratiques antiques. Là où dans la Grèce antique, le « bon » désignait la noblesse, la force et la supériorité, l’avènement du christianisme — et déjà du judaïsme, selon Nietzsche — convertit cette hiérarchie : « la craintive bassesse passe pour humilité ; la soumission à ceux que l’on hait, pour obéissance ».

B. Le poison de la « moraline »

Nietzsche dénonce la « pitié » chrétienne comme « une valeur de décadence… la négation débilitante et morbide de la vie » (L’Antéchrist, §7). Il insiste : « la pitié est la pratique du nihilisme », puisqu’elle consiste à valoriser la faiblesse et à détourner l’énergie vitale de l’affirmation de soi. La « moraline » (terme nietzschéen) désigne cette morale devenue poison, qui nivelle et culpabilise, servie par le vocabulaire chrétien du péché, de la faute et du renoncement. Historiquement, cet édifice se construit dans le Sermon sur la montagne (« Heureux les doux, car ils posséderont la terre », Matthieu 5, 5) où le Christ exalte l’humilité, le pardon et la soumission. Nietzsche y voit l’aboutissement de ce qu’il nomme la « révolte des esclaves dans la morale » : « la révolte des esclaves commence lorsque le ressentiment lui-même devient créateur et enfante des valeurs »

La généalogie nietzschéenne des valeurs

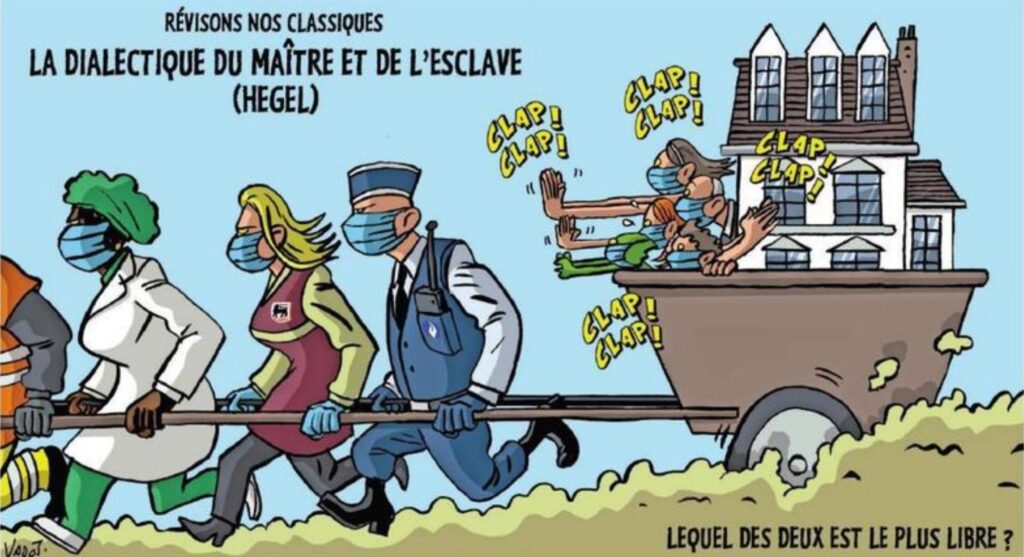

A. La morale des maîtres et des esclaves

Nietzsche décrit la morale des maîtres comme affirmative : elle émane des individus forts, nobles, sûrs d’eux, qui déclarent spontanément ce qui, selon leur perspective, est « bon » – la puissance, la noblesse d’âme, la richesse, l’action créatrice. Cette morale privilégie la vie, la force, la fierté, comme à Rome ou dans l’Antiquité grecque, où le terme « bon » désignait la supériorité et la domination. Nietzsche écrit : « La morale aristocratique naît d’une triomphale affirmation d’elle-même ». En contraste, la morale des esclaves naît du ressentiment. Les faibles, incapables d’agir directement, retournent leur impuissance en condamnant les valeurs des forts : ce qui était « bon » devient « méchant », et ce qui était « bas » se transmue en vertu d’humilité, d’obéissance et de compassion. C’est une réaction, un « non » opposé aux maîtres plutôt qu’une affirmation propre. Nietzsche précise : « Ce n’est pas l’activité des faibles, mais leur ressentiment qui crée leurs valeurs ».

B. La figure du prêtre ascétique

La figure clé de ce retournement est le prêtre ascétique. Nietzsche en fait le stratège du ressentiment, celui qui « invente la souffrance » pour donner un sens à la vie des opprimés. Le prêtre ascétique canalise la frustration des masses : il valorise la souffrance, en fait un gage de salut, transforme la douleur en mérite spirituel. « L’idéal ascétique est une ruse de la vie, un expédient du prêtre pour dominer les faibles », affirme Nietzsche. Le prêtre offre aux « animaux malades » des explications à leur souffrance (faute, péché) et organise la communauté autour de la culpabilité et du sacrifice, resserrant la cohésion du troupeau tout en consolidant son pouvoir spirituel. Ce procédé historique traverse tout le Moyen Âge et explique, pour Nietzsche, l’essor de la culpabilité chrétienne et l’incitation à expier par la douleur.

La « transvaluation » des valeurs chez Nietzsche

A. La figure du Surhumain

Dans Par-delà bien et mal (§260), Nietzsche écrit : « Nous devons encore avoir le courage des philosophes pour transvaluer les valeurs ultimes – de telles valeurs sont, en effet, des poisons pour la vie ». Cette transvaluation exige donc un dépassement philosophique et existentiel : il ne s’agit plus de se plier à des principes externes, mais de forger sa propre échelle de valeurs, en accord avec une volonté de puissance individuelle. Au cœur de cette transformation, Nietzsche place la figure du Surhumain (Übermensch), incarnée dans Ainsi parlait Zarathoustra. Ce Surhumain n’est pas une simple amélioration humaine, mais un créateur de valeurs neuves, qui refusera les morales héritées et leur « moraline ». Zarathoustra proclame l’émancipation face aux anciens dogmes : il invite à « devenir ce que l’on est », par une capacité singulière d’auto-création et d’auto-transcendance, symbolisant l’idéal nietzschéen de dépassement de soi.

B. Nietzsche VS Kant et Platon

Philosophiquement, la transvaluation s’oppose frontalement à l’émancipation kantienne, qui repose sur l’autonomie de la raison pour suivre une loi morale universelle, absolue et extérieure à l’individu. Nietzsche critique cette universalisation de la morale comme une autre forme d’aliénation : elle dénie au sujet le pouvoir de définir ses propres critères, tombant dans un dogmatisme rationnel qui nie la pluralité des valeurs et l’expression de la volonté individuelle. Par ailleurs, Nietzsche se confronte implicitement à la philosophie platonicienne, en contestant la validité de l’Idée du Bien, cet absolu transcendantal auquel la morale se subordonne. Contrairement à Platon, il affirme que les valeurs ne sont ni fixes ni intemporelles, mais des constructions historiques liées à des formes de pouvoir.

C. « Si Dieu est mort, alors tout est permis »

Cette transvaluation prend un relief particulier dans la modernité, marquée par la crise du sens et l’émergence du nihilisme, que Nietzsche annonçait déjà à travers sa célèbre formule « Dieu est mort ». La déliquescence des valeurs traditionnelles ouvre un espace instable où prolifèrent des maux complexes : société de consommation, règne de l’argent, insécurité, avortement, immigration massive, règne des lobbies parasitaires, corruption et incompétence des élites, manipulation des masses, chômage, délocalisation, mondialisme, américanisation, islamisme, individualisme, déracinement, bureaucratie et fiscalité envahissantes, etc. — témoignent de ces tensions et de l’absence d’un horizon moral stable. Dans ce contexte, Nietzsche invite à la réinvention constante de valeurs qui affirment la vie et refusent l’abandon au confort passif d’une morale normative.

Conséquences historiques et affrontement avec la théologie

A. La réforme protestante luthérienne

La période marquée par la Réforme protestante et le rationalisme des Lumières représente, pour Nietzsche, des moments charnières où l’Occident tente de s’affranchir du monopole de l’Église sur la pensée et la morale. Nietzsche salue d’un côté l’effort des Réformateurs comme Luther pour rompre avec le dogmatisme ecclésial, mais il considère aussi la Réforme comme un mouvement inabouti, incapable de dépasser radicalement le christianisme ― elle n’aurait fait que déplacer l’autorité de Rome vers la subjectivité de la conscience individuelle, sans remettre en cause la structure fondamentale de la morale du ressentiment. Nietzsche va jusqu’à affirmer, dans L’Antéchrist, que « Luther a détruit le travail de la Renaissance » parce qu’il a permis la persistance d’une morale chrétienne sécularisée et a éteint l’élan vital de la culture européenne. Par ailleurs, il s’intéresse aux penseurs des Lumières (Voltaire, Rousseau, Kant), qui font triompher la raison et l’autonomie, mais restent, à ses yeux, prisonniers d’une morale rationalisée héritée du christianisme.

B. La question du progrès scientifique

Face au progrès scientifique, Nietzsche se montre ambivalent. Il admire la vitalité de la pensée scientifique, mais critique l’illusion d’une objectivité neutre et universelle. À ses yeux, la science, bien que porteuse de désenchantement, demeure tributaire de présupposés issus de la morale chrétienne : la croyance dans la vérité, la valeur de la connaissance, la foi dans le progrès. Selon Nietzsche, même les philosophies idéalistes, comme celles de Kant et Hegel ne rompent pas ce cercle : elles continuent d’ériger une transcendance morale ou rationnelle (le « noumène » chez Kant, « l’Esprit » chez Hegel), tout en récusant le Dieu du christianisme. Hegel, par exemple, ne fait, selon Nietzsche, que déplacer la structure de la foi vers l’Absolu, tandis que Kant conserve le devoir moral comme une forme sécularisée de la contrainte religieuse.

C. La « mort de Dieu »

L’affrontement frontal avec la théologie atteint son acmé dans la proclamation nietzschéenne de la « mort de Dieu », annoncée dans Le Gai Savoir et illustrée dans Ainsi parlait Zarathoustra. Cette formule n’évoque pas seulement la perte de la croyance religieuse, mais la disparition de toute fondation transcendante pour la morale. Nietzsche affirme : « Dieu est mort. Dieu reste mort. Et c’est nous qui l’avons tué. » Désormais, toute l’architecture morale de l’Occident, construite sur la foi chrétienne, est destinée à s’effondrer, créant un champ de ruines propice au nihilisme, mais aussi à l’avènement d’une ère nouvelle, où l’homme — privé de repères absolus — devra inventer de nouvelles valeurs.

Penser la morale après Nietzsche

A. Les héritiers : Michel Foucault

Michel Foucault, héritier influent de Nietzsche, développe dans ses travaux la relation complexe entre savoir et pouvoir. Il reprend la généalogie nietzschéenne pour montrer comment les normes morales se construisent historiquement et comment elles fonctionnent comme des mécanismes de contrôle social et de « normalisation ». Par exemple, dans Surveiller et Punir, il analyse comment les institutions créent des « sujets » conformes à des archétypes normatifs, reliant morale, discipline et pouvoir. Foucault invite à « déjouer » ces dispositifs, soulignant que la morale n’est jamais neutre, mais toujours liée à des stratégies de domination. Sa pensée problématise la portée universelle des valeurs, appelant à une vigilance critique permanente face aux normes imposées, un écho direct à la suspicion nietzschéenne envers la « moraline ».

B. Les héritiers : Max Weber

Max Weber, de son côté, propose une analyse sociologique de la morale dans un monde « désenchanté », où la rationalisation progressiste affaiblit les bases métaphysiques et religieuses des valeurs. Sa notion de « désenchantement du monde » décrit une perte de sens, conséquence de la modernité, qui pousse les individus à chercher de nouvelles formes d’éthique laïques mais souvent marquées par une « cage de fer » bureaucratique. Les réflexions de Weber complètent la problématique nietzschéenne en soulignant les défis concrets posés par la sécularisation et la rationalisation à la construction morale.

C. Penser Nietzsche aujourd’hui

Dans notre société contemporaine, la critique nietzschéenne se manifeste à travers des enjeux bioéthiques – tels que les débats sur la manipulation génétique, la fin de vie, ou les choix reproductifs – où les anciennes certitudes morales vacillent et obligent à inventer de nouvelles réponses, respectueuses de l’autonomie individuelle tout en évitant un relativisme absolu. Par ailleurs, la reconnaissance des droits individuels s’inscrit aussi dans cette perspective : elle requiert une vigilance face à la tentation de normes universelles figées, tout en cherchant à protéger la diversité des expériences humaines.

Les mouvements sociaux qui défient les valeurs dominantes (luttes féministes, mouvements antiracistes, revendications LGBTQ+, par exemple) prolongent cette dynamique d’interrogation et de remise en cause des hiérarchies morales héritées. Ils célèbrent souvent le pluralisme, la déconstruction des normes établies, et la réinvention constante de ce qui constitue le « juste » ou le « bon ».

Conclusion

Ainsi, la critique nietzschéenne demeure une invitation constante à penser la morale non comme un ensemble figé de règles, mais comme un champ dynamique, conflictuel, où il faut continuellement confronter, remettre en question et reformuler nos valeurs. Elle appelle à une éthique de la responsabilité créative, où chacun, à sa mesure, devient auteur de ses propres valeurs, conscient du poids de l’histoire mais aussi de la possibilité de rupture et de transformation. En cela, Nietzsche continue d’éclairer et de nourrir la réflexion morale contemporaine, en rendant impossible tout confort dogmatique et en stimulant sans cesse le questionnement critique sur ce qui fonde notre vivre-ensemble.